Представьте: июль 1943-го, небо над Курском. Воздушная мясорубка идёт на небольших высотах. Наши лётчики в рапортах писали одно и то же - зелёные самолёты противник замечает поздно. Слишком поздно.

А немецкие пилоты жаловались командованию: русские истребители возникают буквально из воздуха. Вот только что неба было пустое - и вдруг очередь трассирующих в борт.

Дело было в маскировке. Не в моторах, не в пушках - в обычной краске. Правильный цвет давал решающее преимущество: увидеть первым и остаться незамеченным.

Вот только красили машины по разные стороны фронта совершенно по-разному. И на то были свои причины.

Взгляните на карту

Советский Союз - что это такое? Откройте атлас тридцатых годов. Зелень от Балтики до Тихого океана. Тайга, леса, болота с редкими березняками. Больше половины страны - сплошная зелёная стена.

Немцы воевали в другом мире. Европа - это поля, города, автобаны. Окультуренный ландшафт, где ярко-зелёный самолёт выделялся как новогодняя ёлка посреди стадиона.

Уже в 1938-м, когда испытывали И-16 над подмосковными лесами, стало ясно: зелёная машина просто исчезает среди крон. Даже с близкого расстояния не видно. Вот тебе и камуфляж.

Немцам предстояло воевать везде - от французских виноградников до африканских песков. Нужен универсальный цвет.

Советская зелёнка

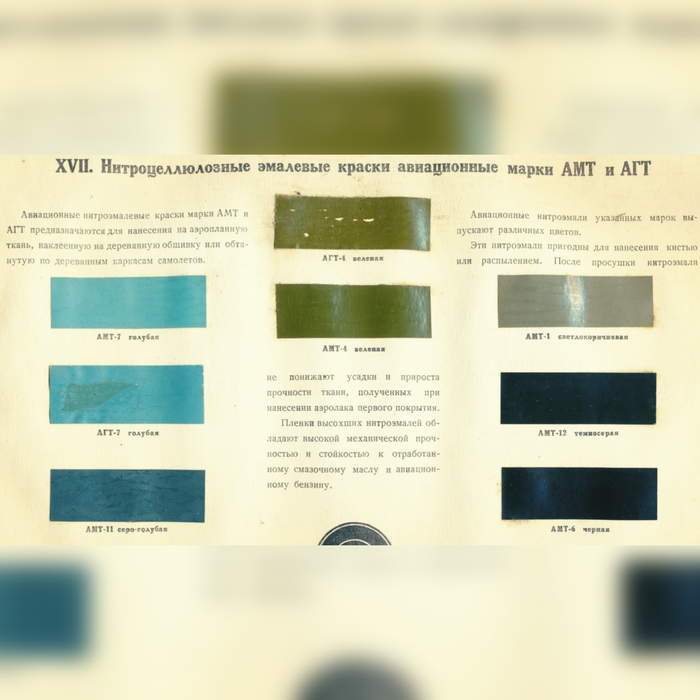

Наши всё делали по принципу "дёшево и сердито". Система АМТ - три основных цвета, и хватит. АМТ-4 тёмно-зелёный, АМТ-6 чёрный сверху, АМТ-7 голубой снизу.

Логика железная: сверху сливается с лесом, снизу - с небом. Работало безотказно. Почитайте немецкие донесения - там сплошь "неожиданное появление советских истребителей".

Илы в зелёной окраске вообще стали ночным кошмаром немецких зенитчиков. Штурмовик идёт на бреющем, касается верхушек сосен - и не видно его до последней секунды. А потом - БАМ! - и колонна горит.

Краски использовали самые простые - нитроэмали. Наносится быстро, сохнет за час. Правда, через пару месяцев облезает. Но когда надо красить тысячи самолётов в месяц - не до изысков.

Немецкая педантичность в цифрах

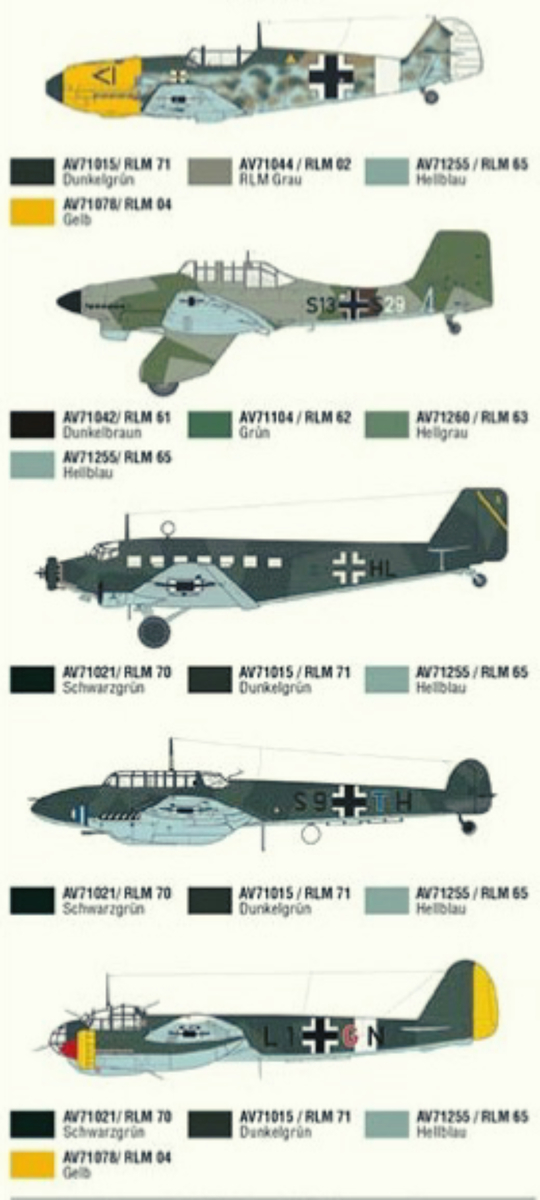

Немцы подошли к вопросу научно. Система RLM - это целая философия маскировки. В ноябре 41-го вышла директива L.Dv. 521/1 - новые стандарты окраски для всех истребителей.

RLM 74 серо-зелёный, RLM 75 серо-фиолетовый сверху, RLM 76 светло-голубой снизу. Приглушённые тона, рассчитанные на европейский ландшафт.

Верх пилотажа - камуфляж "сплинтер". Рваные пятна неправильной формы. Такая раскраска ломала контуры самолёта, мешала оценить расстояние. "Мессер" в "сплинтере" мог подойти незаметно даже средь бела дня.

Немецкие краски стоили дорого, зато держались месяцами. Некоторые сбитые в 45-м Bf 109 сохраняли заводскую окраску 42-го года.

Арифметика войны не врёт

Теперь цифры. Советская статистика показывала: самолёты в зелёно-голубой окраске противник обнаруживал на 15-20% позже серых. В воздушном бою эти секунды - разница между жизнью и смертью.

Получается интересная картина: немецкие самолёты в пятнистой раскраске сбивали реже. Разница небольшая - процентов 12, но для войны это много. Конечно, возиться с такой окраской дольше, краски уходит больше. Но когда на кону жизни лётчиков - экономить глупо.

Кстати, про зиму 43-го года. Некоторые наши полки попробовали белую краску. Результат превзошёл ожидания - потери сократились почти вдвое. Но белая окраска требовала постоянного подновления, что в полевых условиях было проблемой.

Как война поменяла всё

К концу 43-го картина кардинально изменилась. Фронт покатился на запад, бои шли уже не в лесах, а в степях и городах. Зелёный камуфляж потерял смысл.

Перешли на АМТ-11/АМТ-12 - серо-серые схемы. Новая окраска лучше подходила для индустриальных районов. Поздние Ил-10 красили даже в "городской" камуфляж - серо-коричневые пятна под цвет разрушенных зданий.

А немцы к 45-му вообще забросили эстетику. Ресурсов не хватало даже на краску. Последние "мессеры" выходили с заводов в голой грунтовке - серый металл без всяких украшательств.

Музейные экспонаты помнят всё

Сегодня эти машины доживают век в музеях. Потускневшая зелёная краска Ла-5 всё ещё хранит память о карельских лесах. Выцветший серый "фокке-вульф" помнит дым горящих немецких городов.

За каждым оттенком - своя философия. Наши красили самолёты под родную землю, которую защищали. Немцы - под чужие территории, которые собирались захватить.

Парадокс истории: после войны большинство стран переняли именно немецкую серую схему. Она оказалась универсальнее - подходила для любой местности.

Что нам говорят эти краски

Если попадёте в авиамузей - присмотритесь к окраске внимательнее. Каждый цвет рассказывает историю. Историю войны, где важна была каждая мелочь. Где цвет краски мог решить исход боя.

Зелёный стал символом нашей Победы. Серый - напоминанием о том, что в войне не бывает мелочей.

Какой камуфляж кажется вам эффективнее - зелёный лесной или серый городской? Видели ли вы такие схемы в музеях?