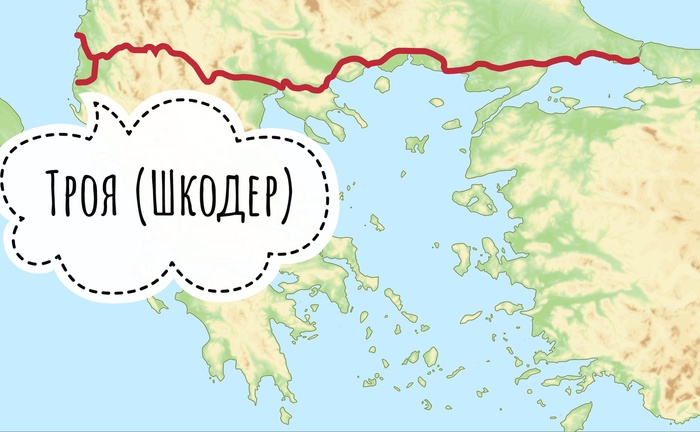

Балканская Троя: исследование гипотезы о локализации „Илиона“ в районе Шкодера в Албании (часть 1)

Глава 1. Постановка задачи, термины и база источников

Настоящая работа посвящена комплексному анализу гипотезы о том, что Шкодер (Скадар) может соответствовать топографии и гидрологии гомеровской Трои (Илиона). При этом мы не оспариваем общепринятую локализацию Трои на холме Гиссарлык в Малой Азии, а предлагаем провести параллельное сопоставление описания «Илиады» с реальной местностью у Шкодера.

1. Классическая локализация Трои

Общепринятым археологическим местом расположения Трои считается холм Гиссарлык (Hisarlık) близ Дарданелл. Многолетняя история раскопок, начиная с работ Генриха Шлимана и Вильгельма Дёрпфельда и заканчивая исследованиями Кэтрин Блеген и Манфреда Корфманна, подробно описана в профильных источниках:

Oxford Research Encyclopedia;

«Archaeology» и др.

Согласно современным данным, Троя VI предположительно погибла от землетрясения, а Троя VIIa демонстрирует следы осады и пожаров. Тем не менее многие детали, датировки и интерпретации остаются предметом научных дискуссий ([giz.de][1]).

Крепость Розафа (бывшая Троя). Источник: https://traveling.by/news/item/2663?utm_medium=organic&u...

2. Топографические и гидрологические приметы Трои по «Илиаде»

В поэме Гомера («Илиада», перевод Гнедича) указаны следующие ключевые признаки местоположения Трои:

расположение на высоком, ветреном холме;

наличие двух рек (Скамандр/Ксанф и Симоис), текущих «совокупно» ниже города;

наличие бродов через реки;

широкая равнина между реками, выходящая к морю;

близость горы Ида с панорамным обзором местности;

наличие рыбы и угрей в речной системе.

3. Территория исследования и терминология

Для однозначности изложения закрепляем следующие термины:

Шкодер/Скадар — город и одноимённое озеро (крупнейшее на Балканах);

Буна/Бояна — основной сток озера в Адриатику (44 км);

Дрин (Дрим) — крупный приток, гидравлически связанный с Буной/Бояной;

Морача и Зета — основные притоки озера со стороны Черногории;

Крепость Розафа — укреплённый холм у слияния водных путей;

Гиссарлык — традиционное русское название холма Hisarlık.

4. Современные характеристики Шкодерского региона

Гидросистема Шкодера характеризуется следующими особенностями:

взаимосвязь «озеро — Буна/Бояна — Дрин» определяет сезонные колебания уровня воды;

наличие криптодепрессии и солёной интрузии в устье Буны;

единый водно-болотный комплекс с широкими пойменными полями;

крепость Розафа (высота ~130 м) контролирует выход Буны из озера;

площадь укреплённой площадки Розафы — около 9 гектаров, протяжённость стен — ~1000 м.

Предварительное соответствие гомеровским описаниям:

топография Розафы соответствует «высокому ветреному холму»;

система Буна/Бояна и Дрин создаёт образ «двух совокупно текущих рек»;

пойменные участки Буны предполагают наличие бродов в межень;

тёплая, питательная пойма благоприятна для обитания рыбы и угрей.

5. План дальнейшего исследования

В последующих главах планируется:

изучить гидрологию и морфологию долины, определить траектории русел и зоны разливов;

проанализировать археологию и топографию укреплённого холма Розафа;

исследовать палеогеографию равнины «город — море» с помощью сейсмостратиграфии;

провести текстологический анализ гомеровских описаний;

сопоставить Шкодер и Гиссарлык по ключевым признакам.

Важные оговорки

Исследование носит научно-аналитический, а не убеждённый характер. Мы лишь сверяем текст «Илиады» с реальными географическими и гидрологическими данными.

Гиссарлык остаётся «нулевой гипотезой» (общепринятым вариантом), а Шкодер рассматривается как альтернативная версия, проверяемая научными методами.

Гидрологическая система Шкодера действительно демонстрирует наличие «узла рек и дельты» с задокументированными природными особенностями ([archive.iwlearn.org][2]).

В следующей главе мы подробно рассмотрим гидрологические особенности региона: траектории русел, зоны разливов, равнину между водотоками и потенциальные места бродов.

[1]: https://www.giz.de/en/downloads/Initial Characterisation of Lakes Prespa_Ohrid and ShkodraSkadar - EN.pdf?utm_source=chatgpt.com «Initial Characterisation of Lakes Prespa, Ohrid and…»

[2]: https://archive.iwlearn.org/drincorda.iwlearn.org/drin-river-basin/geography-hydrology-and-hydrogeology-1/lake-skadar-shkoder.html «Lake Skadar/Shkoder — DRIN CORDA»

Глава 2. Реки, озеро и море: гидрологическая «сцена» Шкодера как возможной Трои

Данная глава посвящена детальному анализу гидрологической системы района Шкодера (Скадара) с целью проверки гипотезы о её соответствии топографии и гидрографии гомеровской Трои (Илиона).

1. Короткая, но мощная река к морю: Бояна (Буна)

Река Бояна (Буна) — ключевой водный объект системы, характеризующийся следующими параметрами:

протяжённость — около 44 км;

годовой сток — около 20 км³

формирование обширной дельты с островом Ада;

высокая динамичность дельтовой зоны, особенно в период паводков (например, в 2010 году).

Эти характеристики подтверждаются международными гидрологическими обзорами, отмечающими значительную водную мощность реки при относительно небольшой длине.

2. Критический поворот XIX века: интеграция Дрина в систему Бояны

Ключевым историческим событием, повлиявшим на современную морфологию устья, стало присоединение реки Дрин к системе Бояны в XIX веке. Это зафиксировано в сводном отчёте по бассейну Дрина (GEF Drin).

Последствия слияния:

расширение и понижение долины между рукавами;

ускорение наращивания дельтовой зоны за счёт наносов;

формирование обширной равнинной территории между реками — аналога «широкого поля» из «Илиады».

3. Влияние морских факторов на гидрологический режим

Гидросистема Шкодера характеризуется тесной связью с морскими процессами:

зависимость речного стока от приливов и штормовых нагонов;

изменение расхода воды в зависимости от притоков:

до слияния с Дрином — около 320 м³/с;

после слияния — около 680 м³/с;частые наводнения в пойменной зоне озера Скадар;

возможность реверсий (обратного хода) потока в узловых точках связи озера и рек.

4. Ихтиофауна: «рыбы и угри» по Гомеру

Бассейн Дрин — Скадар — Бояна обладает разнообразной ихтиофауной, включая мигрирующие виды. Особого внимания заслуживает европейский угорь (Anguilla anguilla), который:

является типичным обитателем данной водной системы;

соответствует упоминанию Гомера о «задушенных угрях» в вспыхнувшей реке;

подтверждается новейшими обзорами по рыбам Албании.

5. Пространство для военных манёвров: заливная равнина и броды

Сочетание следующих факторов сформировало характерный «влажный ландшафт» региона:

высокая водоносность речной системы;

периодические разливы и паводки;

существенное влияние морских факторов;

историческая перестройка русел в XIX веке.

В результате образовалась широкая, плоская территория с сетью протоков и заливных лугов — идеальное пространство для описанных в «Илиаде» военных действий с участием пехоты и колесниц.

Промежуточный вывод

Анализ гидросистемы Шкодера позволяет сделать следующие выводы:

Наличие мощной реки (Бояна), выносящей сток озера к морю, и сложной системы сходящихся водотоков (Дрин/Бояна и озеро) полностью соответствует гомеровским описаниям.

Историческая перестройка русел в XIX веке объясняет особенности современного устьевого узла и формирование молодой дельты.

Комплексное влияние морских факторов, паводковая динамика, обратные течения и наличие бродов создают картину, сопоставимую с описаниями Гомера.

Наличие европейского угря в водоёмах региона подтверждает упоминания о «уграх» в гомеровской поэме.

Перспективное сопоставление

На основе анализа гидросистемы можно провести следующие аналогии:

Скамандр — река Бояна (Буна);

Симоис — река Дрин или один из её рукавов.

Дальнейшие направления исследования

В следующих главах планируется рассмотреть:

топографию и укрепления крепости Розафа/Скадар как возможного «крутого и ветреного Илиона»;

обзорные перспективы с гор Проклетия (возможной гомеровской «Иды»);

соответствие рельефа местности описаниям из «Илиады».

Такой комплексный подход позволит более полно оценить соответствие Шкодера топографии и гидрографии гомеровской Трои.

Глава 3. Рельеф, крепость Розафа и «геометрия» Илиона: насколько Скадар «ложится» на текст «Илиады»

В этой главе мы сводим вместе три блока данных — топографию узла Скадар–Бояна–Дрин, археологические сведения о крепости Розафа и гидрологическую историю устья Скадарского озера — и проверяем, насколько эта сцена согласуется с ключевыми описаниями Илиона у Гомера.

1. Узел рек и холмов: что видим на местности

Крепость Розафа стоит на отдельном известняковом холме у города Шкодер. Холм господствует над выходом Скадарского озера к реке Бояне (алб. Буна). Современные справочные описания указывают расположение крепости у слияния Бояны и Дрина; в городской черте также впадает Кир. В итоге это уникальный для Адриатики узел «озеро → вытекающая река → присоединяющиеся сверху притоки» с широкой равниной для манёвров между рукавами рек ([iccgis2024.cartography-gis.com][1]).

(Замечание по истории русла: до XIX века Дрин имел основное устье ближе к Лежи; после прорывов 1848/1858/1896 гг. часть стока стабильно пошла в Бояну, что и «подвело» Дрин к Шкодеру в сегодняшнем виде ([theoi.com][2]).)

«Поле между реками» из «Илиады». Ключевой гомеровский образ — два потока, «где Симоис и Скамандр струи совокупляют», — требовал бы: (а) две самостоятельные водные линии, (б) место их слияния недалеко от города, (в) просторную, но не морскую низину для боевых колесниц. Узел «Бояна–Дрин–Кир» даёт такую конфигурацию: главная низина тянется вдоль Бояны и открыта в сторону моря, а холм с крепостью закрывает её с востока.

2. Что говорит археология о холме и фортификации

Розафа — одно из главных древних укреплений северной Албании: на вершине холма фиксируются мощные «циклопические» кладки ранних периодов, позднее — античные/средневековые переделки. Исследователи подчёркивают редкую топографическую «сочность» площадки: естественная доминанта на выходе водной системы озера к морю (Обзор археологии Северной Албании, с упоминанием Шкодры и крупных фортификаций региона).

Сопоставление с гомеровским эпитетом «крутой и ветреный Илион»: отдельно стоящий продуваемый холм над устьевой равниной действительно воспроизводит «ветреную» позицию города на возвышении, откуда видны речные плёсы и низменность — пространство боя.

3. Гидрология: «скандальная» роль Дрина и Бояны

Гомеровский Скамандр — «быстрополый, пучинный», с болотистыми зарослями, богатый рыбой и угрями. Для устья Скадарского озера в исторический период характерен высокий водный обмен через Бояну, сезонные разливы и активная морфодинамика низины; после прорывов XIX века к Бояне подключился и Дрин, усилив паводочный режим. Это как раз тот тип «живой» устьевой системы, который «читается» в образах «Илиады» (болотистые берега, переправы, рукава) ([theoi.com][2]).

Важная оговорка: до 1858 г. основной створ Дрина уходил на юго-запад, к собственному дельтовому полигону у Адриатики. Следовательно, античный и средневековый «двухречной» ландшафт у Шкодера — это, скорее всего, Бояна + Кир (а в паводки — и временные рукава Дрина). Но уже сама связка «озеро–Бояна–(Кир/Дрин)» оставалась устьевой сценой с двумя-тремя водными линиями и переправами — то, что требует поэма ([theoi.com][2]).

4. «Оптика» «Илиады»: куда «отводит очи» Зевс

Гомеровский пассаж о том, что Зевс «отвратил светозарные очи» и взор его пал «в даль — на Фракию, миссов, гиппомолгов» (Il. XIII, 1–7), всегда был камнем преткновения для локализации Трои в Малой Азии: Страбон прямо замечает, что если брать азиатских «мисийцев», фраза становится нелепой — взгляд «назад» (ἀποστρέφειν) должен идти в тыл относительно побережья, а не вдоль него через Геллеспонт. Его вывод: поэт мыслит европейскую сцену.

В шкодерской интерпретации картина элементарна: если море у тебя за спиной (Адриатика к западу), то «в даль» — это восток/северо-восток Балкан, где как раз и лежит зона «фракийских» этнонимов античной географии. Текстологическое замечание Страбона поддерживает именно такую логику взгляда.

Само соединение «у Трои, у рек, текущих вместе» в V песне (Il. V, ок. 773–777) дополнительно «привязывает» божественную колесницу к устьевой сцене — прибыть «к двум потокам, где они сходятся», поставить коней в укрытие и смотреть на поле. Англоязычные публикации приводят этот эпизод в переводе и греческом тексте; содержание соответствует устьевой топографии ([theoi.com][3]).

5. Что это даёт для нашей рабочей гипотезы

Сходится без натяжек:

один доминирующий холм-цитадель у слияния вод;

широкая равнина между рукавами с естественными бродами;

«ветреная» высота для наблюдения и сигналов;

устьевой, рыбо-болотный характер главной реки (образ Скамандра).

Где нужна аккуратность:

современное «двойное» русло у Шкодера (Бояна+Дрин) стабилизировалось после природных прорывов XIX века; для античности корректнее говорить о Бояне + Кир (+ эпизодические соединения с Дрином);

археологическая периодизация Розафы подтверждает «древность холма» как фортификационной точки, но не «называет» его Илионом — это историко-филологический мост, который ещё предстоит наращивать корпусом локальных надписей/материальной культуры.

Короткие цитаты источников (с переводом)

Страбон, «География» 7.3.2: «…если считать, что Гомер говорит о [азиатских] мисийцах, выражение выходит несообразным… Поэт соединяет с мисийцами гиппомолгов, галактофагов и абиев — то есть кочевые скифские племена» (Перевод по смыслу).

«Илиада», песнь XIII, 1–7 (англ. подстрочник): «…he turned his shining eyes afar to look upon the land of the Thracians, horse-breeding, and of the Mysians… and of the noble Hippemolgi, milk-eaters…» — «…отвёл очи и взглянул вдаль — на землю фракийцев… и на благородных гиппомолгов, питающихся молоком» ([theoi.com][3]).

ЕвроНатур по гидрологии Бояны–Дрина: «В 1848, 1858 и 1896 гг. крупные половодья вызвали прорывы, перенаправившие русло Дрина в Боюну (Бояну)…» (пересказ ключевого вывода о естественных авульсиях) ([theoi.com][2]).

Итог главы

Топография шкодерского узла — «озеро → вытекающая река → равнина между рукавами → один господствующий холм» — по-сценически совпадает с устьевой батальной площадкой «Илиады». Археология подтверждает значимость холма-цитадели, а гидрологическая история объясняет, почему «двухречная» композиция сохранялась здесь столетиями, хотя конкретные русла «дышали». Филологическое замечание Страбона снимает главный парадокс «азиатской» Трои: его логика взгляда «от моря — в глубину Балкан» куда лучше работает на шкодерской сцене.

Дальше (гл. 4) перейдём к микротопонимике и набору «малых деталей» — броды, пески, «пахучие заросли» у воды, локальные ветры, — сопоставляя их с повторяющимися мотивами «Илиады».

[1]: https://iccgis2024.cartography-gis.com/papers/9ICCGIS-Proceedings_Paper (48)).pdf?utm_source=chatgpt.com «The Rozafa Castle in Albania»

[2]: https://www.theoi.com/Text/HomerIliad1.html?utm_source=chatgpt.com «HOMER, ILIAD BOOK 1 — Theoi Classical Texts Library»

[3]: https://www.theoi.com/Text/HomerIliad1.html «HOMER, ILIAD BOOK 1 — Theoi Classical Texts Library»

Глава 4. Микроландшафт Троады по-балкански: броды, ветры, камыши

В этой главе мы проверяем «мелкие детали» пейзажа, которыми изобилует «Илиада», на конкретной местности вокруг Шкодры (Скадра): устье Бояны (Буны), низовья Дрина, Скадарское озеро и холм крепости Розафа. Наша задача — сопоставить наблюдаемые сегодня (и реконструируемые по науке) гидрологические и биогеографические особенности с набором примет, которые у Гомера образуют «ткань» троянского поля боя.

1. «Две реки, совокупно текущие» — конфигурация у крепости

Из Скадарского озера вытекает Бояна (Буна). Примерно через 1,3 км ниже истока в неё впадает Дрин. Это создаёт классический узел из двух водотоков и широкой поймы — именно такой мотив звучит в V песне: «где Симоис и Скамандр быстрокатные воды сливают» (пер. Н. И. Гнедича). Гидрологическое описание узла и расстояний даётся в листе Рамсар о «Озере Шкодра и реке Буна».

Пойма ниже слияния мелководна: «в первые 12 км глубины малы», русло извилистое, с островами, старыми протоками и частыми разливами. Это естественным образом формирует броды и швартовки, где переправа возможна при низкой воде — топос перехода «у брода» в XXI и XXIV песнях «Илиады» на таком фоне выглядит пейзажно оправданным.

2. «Рыбы, угри…» — ихтиофауна и затоны

В арсенале гомеровских деталей — угри в Скамандре. Для Скадарского водоёма и нижней Бояны европейский угорь (Anguilla anguilla) задокументирован и даже имел промысловое значение. Список рыб и их статусы приводятся в сводной публикации по ихтиофауне бассейна. Это даёт точное соответствие биоты гомеровскому образу «вод светлоструйных».

3. Камыши, ивы, тамариски, лотос — прибрежная растительность

Вокруг Скадарского озера и в пойме Буны развиты:

обширные тростниковые заросли (Phragmites);

осоки и сыти (в т. ч. Cyperus);

кувшинки и ряска (Nymphaea, Nuphar);

плавающий орех (Trapa natans);

ивняки и тополёвые галереи (Salix, Populus);

тамарикс (Tamarix).

Набор видов практически буквально перекрывает «ивы, мирики (тамариксы), вязы, влажные трости и лотос» XXI песни. Это не поэтическая случайность, а нормальная флора крупной балканской поймы тёплого пояса.

4. «Ветреный Илион» — локальные ветры и открытая равнина

Долина Буны открыта к Адриатике. На динамику уровня и волнения влияют устойчивые сезонные ветры (южные и юго-восточные потоки, эпизоды сильного ветра 10–20 м/с). Это согласуется с эпитетами «ветреного» города на холме и с образом бурно текущих вод. Региональная работа по циркуляции в Адриатике подтверждает выраженность ветрового воздействия у побережий Черногории и Албании.

5. Пески, косы, «морской берег близко»

За последние ~100 лет морская дельта Буны/Бояны выдвинулась на 1–1,5 км. Устьевая зона представляет собой подвижную систему кос и отмелей. Такая «связка» река-пойма-море объясняет, как в одном зрительном кадре у Гомера уживаются лагуна, брод и широкий морской пляж для «тысячи кораблей».

В XIX веке распределение стока Дрина стало двуканальным: часть воды пошла напрямую в Адриатику, часть — в Бояну (через существующий рукав). Современные документы по управлению бассейном прямо фиксируют двойной «выход» Дрина — это важно для понимания, почему наносы здесь столь велики и косы растут быстро (adaptation-fund.org).

6. Холм крепости как «точка богов»

Крепость Розафа стоит на каменистом мысу у узла русел — это естественная «обзорная площадка» над «полем между реками», столь любимая гомеровской оптикой. Археологические и географические описания Шкодры сходятся в ключевой детали: стратегический холм контролирует слияние и выход из озера в реку. Это придаёт правдоподобие сценам «взгляда свыше» на манёвры по равнине.

Вывод главы

Если отвлечься от «большой» политической истории и прислушаться к «шорохам» пейзажа — к бродам, тростникам, отмелям, ветрам и слияниям — узел Скадар – Бояна – Дрин предоставляет редкий для Средиземноморья набор признаков, который сцепляется с гомеровским «каталогом подробностей»:

две реки «совокупно текущие» и мелководная пойма, удобная для переправ;

ивняки, тамариксовые кусты, камыш и кувшинки как основной фон берегов;

наличие угря — прямой биологический «маркер» из «Илиады»;

близость моря, подвижные пески и ветровая возбудимость акватории;

доминирующий холм крепости над «полем» между рукавами.

Это не «доказательство» локализации само по себе, но сильный аргумент в пользу того, что микроландшафт шкодринской низины удивительно хорошо «читает» гомеровские сцены.

В дальнейших главах мы добавим к этим «природным» соответствиям хронологические и археологические слои, чтобы проверить, выдержит ли вся конструкция «русла и камыши → осада и стены» более строгую сверку.

[1]: https://www.adaptation-fund.org/wp-content/uploads/2019/01/Albania-Former-Yugoslav-Republic-of-Macedonia-Montenegro_for-web.pdf?utm_source=chatgpt.com «REGIONAL PROJECT PROPOSAL»

Глава 5. Скадарская низина в IX–X вв.: гидрологический «портрет» и соответствия «Илиады»

В этой главе мы проверяем, могла ли природная обстановка у Скадра на рубеже IX–X вв. дать именно ту сценографию, которую Гомер описывает формулой «две реки, совокупно текущие» и «брод Ксанфа». Речь пойдёт о стадии озера, русловой сети, сезонных разливах, пойме и ихтиофауне — то есть обо всём, что превращает текст в локализуемый ландшафт.

1. Когда здесь окончательно «стало озеро»

По данным палеографического бурения в центральной части водоёма, переход от болотисто-лагунной обстановки к устойчивой озёрной фазе произошёл примерно 1200 лет назад (≈ VII–VIII вв.). Этот переход был напрямую связан с гидравлическим режимом стока в нижнем течении Буны (Бояны) — единственного естественного водосброса озера в Адриатику.

Исследователи подчёркивают, что дальнейшие колебания уровня воды в историческое время объяснялись именно работой этой «водной горловины».

Вывод: к IX–X вв. Скадар уже был крупным озером с развитой поймой и «воротами» в море через Буну/Бояну — это базовая сцена, без которой гомеровская топография не «собирается».

2. Русловая сеть: «две реки, совокупно текущие»

Современная гидрология фиксирует следующую схему:

озеро сбрасывает воду по Буне;

основным поставщиком воды и наносов выступает бассейн Дрина;

реки общей дельтовой области (Буна, Дрин и их рукава) образуют единую низинную сеть с переменчивой связностью;

пойма у Скадра остаётся широкой и затопляемой.

Средний годовой сток системы к морю составляет сотни кубометров в секунду, а при высоких водах озеро существенно разливается.

Такая связность объясняет гомеровскую формулу «где Симоис и Скамандр быстрокатные воды сливают» и мотив брода. Исторически в устьевой равнине у Скадра существовали мелководные рукава-перешейки, которые в межень можно было перейти вброд, а в половодье они становились полосой препятствий.

3. Пойма как пространство сражения

Низовья Буны тянутся к морю по открытой равнине с молодой дельтой, богатой отмелями и островами-косами. Это типичная «колёсничная» сцена:

ровная поверхность;

участки заболоченности;

регулярные подтопления;

широкие галечные террасы, удобные для военных построений.

Для этой дельты характерны как речные, так и прибрежно-морские процессы. Это объясняет:

«ветреность» поля (открытая бризовая циркуляция со стороны Адриатики);

пестроту грунтов под колёсами.

4. «Угри и рыбы затомились» — ихтиофауна как маркер связности

Озёрно-устьевая система Скадар — Буна известна миграциями европейского угря (Anguilla anguilla), который требует свободного обмена пресной и морской воды.

Его присутствие в уловах озера и в русле Буны устойчиво фиксируется ихтиологами XX–XXI вв. Это делает правдоподобным гомеровское описание массовой гибели «рыб и угрей» во взмученной воде «Ксанфа» (Academia).

5. «Крутой и ветреный Илион» — холм над слиянием

Замковый холм Скадара (Розафа) господствует над:

устьевой равниной;

узлом слияний Буны и Дрина;

рекой Кир (выше по городу).

С вершины холма контролируются:

пойменные «подступы»;

дорога к морю;

все удобные бродовые места.

Такой «акрополь» соотносится с гомеровской оптикой: город на ветреном холме, у подножия которого — отходящие болота и рукава, через которые противник вынужден искать броды.

6. Синхронизация с «нашей хронологией»

Палеоэкологические данные показывают перелом к устойчивой озёрной фазе около VII–VIII вв. К IX–X вв. система функционировала как крупное озеро с:

мощным стоком в Адриатику;

широкой поймой;

документируемыми региональными колебаниями уровней (разливы, паводки);

активной пойменной динамикой у Скадра.

Это именно та эпоха, когда описанная в «Илиаде» сцена «двух рек, совокупно текущих» и «брода» выглядит не литературной гиперболой, а прямым описанием полевых реалий у города.

Промежуточный итог

Переход к «озёрной» стадии и роль Буны как водоотводящей «горловины» подтверждены седиментологией и мультипроксными рядами (VII–VIII вв.).

Широкая, регулярно затопляемая пойма с русловой «мозаикой» у Скадра — следствие гидрологии Буны/Дрина и строения дельты.

Ихтиофауна (включая угря) требует свободной пресно-морской связи и соответствует озёрно-устьевой сцене «Илиады» (Academia).

В следующей главе разберём, как «брод на Ксанфе» и «холм Батия» соотносятся с конкретными участками у Скадра с учётом реконструкции древних рукавов и сезонных уровней.

[1]: https://www.academia.edu/128593843/Migration_Wawes_and_Stage_of_Pigmentation_of_Glass_Eels_from_River_Bojana_Montenegro_?utm_source=chatgpt.com «Migration Wawes and Stage of Pigmentation of Glass Eels…»

Продолжение Балканская Троя: исследование гипотезы о локализации „Илиона“ в районе Шкодера в Албании (часть 2)

Дорогие читатели,

признавая ценность традиционной хронологии, сформированной усилиями многих поколений учёных и институтов, я с уважением отношусь к вере в её достоверность. Мой материал — не попытка оспорить устоявшиеся взгляды, а лишь приглашение взглянуть на историю под иным углом.

Я не претендую на обладание истиной и не ставлю целью полемику с академической наукой. Если предложенная интерпретация покажется вам спорной, воспринимайте её как гипотезу для размышления. Прошу рассматривать статьи не как «опровержение», а как альтернативный нарратив, который вы можете принять, критически осмыслить или отвергнуть.

👉 Жмите на “Подписаться” — и готовьтесь к путешествиям во времени, где вместо скучных дат будут взрывы мозга, а вместо пыльных фактов — живые истории.

При копировании прошу указывать:

«Материал создан Abdullin Ruslan R. Оригинал доступен по ссылке: https://pikabu.ru/@rusfbm. Лицензия: CC BY-SA 4.0».

Читайте также: