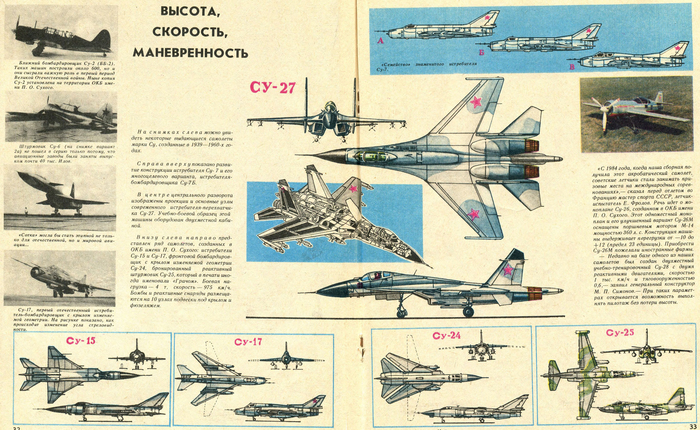

Су-17

В середине 1960-х годов, вскоре после принятия на вооружение советских ВВС хорошо отработанного в серийном производстве и освоенного в эксплуатации истребителя-бомбардировщика Су-7Б, были развернуты работы по созданию его улучшенных модификаций Су-7БКЛ и Су-7БМК, причем одновременно ОКБ П.О. Сухого приступило к работам по улучшению взлетно-посадочных характеристик этой машины. В ОКБ велись работы одновременно над самолетом Т-58ВД с коротким взлетом и посадкой, и самолетом С-22И - с крылом изменяемой стреловидности. К проектированию новой модификации Су-7 приступили в инициативном порядке в мае 1965 года. Наиболее перспективной была признана конструктивная схема крыла с изменяемой стреловидностью, которая позволяла не только оставить прежними фюзеляж, оперение и шасси, но и решить проблему сохранения устойчивости самолета.

Опытный самолет С-22И был спроектирован на базе серийного Су-7: от Су-7БМ - взяли носовую часть фюзеляжа и шасси, а от Су-7БКЛ – хвостовую, с использованием совершенно нового крыла изменяемой стреловидности, внешние секции которого были выполнены поворотными. Консоли крыла состояли из пристыкованной к фюзеляжу неподвижной части и шарнирно стыкующейся с ней подвижной части. Место узла поворота было выбрано из условия сохранения на прежнем месте точек крепления главных опор шасси, что существенно упрощало разработку конструкции.

Подобный подход позволил свести к минимуму изменения в конструкции планера, а выполнение поворотным - не всего крыла, а только его частей - минимизировать смещение центров давления и тяжести при изменении стреловидности крыла. Система управления изменением стреловидности состояла из привода поворота консолей и устройства их синхронизации, причем для большей надежности было обеспечено плавное изменение стреловидности при помощи двух гидромоторов, работавших от двух независимых гидросистем. Первый советский самолет с крылом изменяемой стреловидности С-22И совершил свой первый полет 2 августа 1966 года. В конце 1967 года по результатам заводских летных испытаний было принято решение о запуске самолета в серию. Серийное производство истребителя- бомбардировщика с изменяемой геометрией крыла под обозначением «Су-17» началось в 1969/1970 годах на Дальневосточном машиностроительном заводе № 126 (г. Комсомольск-на-Амуре).

Самолет Су-17 представлял собой среднеплан, выполненный по нормальной аэродинамической схеме с крылом изменяемой стреловидности и цельноповоротным вертикальным оперением. Его крыло состояло из неподвижной части и поворотных консолей, способных изменять стреловидность. Минимальный угол стреловидности крыла, обеспечивающий хорошие взлетно-посадочные характеристики, был 30°, а максимальный (такой же, как и у Су-7Б) - 63°. Фюзеляж - полумонокок. В его носовой части размещался воздухозаборник с регулируемым центральным конусом. Воздуховод разделялся на две части и огибал кабину летчика.

В хвостовой части фюзеляжа располагались контейнер с тормозным парашютом и четыре тормозных щитка. Фонарь кабины открывался назад - вверх, неподвижная часть остекления - трехсекционная, с плоским лобовым бронестеклом, в его верхней части монтировался перископ обзора задней полусферы Кабина пилота имела частичное бронирование, которое состояло из передней и боковых алюминиевых плит толщиной 18 мм. Шасси - трехопорное. На Су-17 первой серии устанавливался турбореактивный двигатель на АЛ-7Ф-1 с максимальной тягой в форсированном режиме - 9600 кгс (впоследствии замененный более мощным АЛ-21ФЗ с максимальной тягой - 11 200 кгс). Топливная система самолета состояла из пяти фюзеляжных топливных баков и крыльевых баков- кессонов. Кроме того, под фюзеляжем самолета Су-17 можно было подвешивать еще два подвесных топливных бака. На Су-17 первоначально монтировалось катапультное кресло КС4-С32, впоследствии замененное модернизированным креслом К-36ДМ, обеспечивающим возможность покидания самолета на всех высотах (в том числе при пробеге и разбеге на скоростях более 140 км/ч).

В самолете Су-17 использовалось постоянно совершенствуемое бортовое радиоэлектронное оборудование, в частности, истребитель-бомбардировщик получил пилотажно-навигационный комплекс ПНК-54; радиостанцию Р-862, станцию предупреждения об облучении «Сирена-3»; радиотехническую систему ближней навигации и посадки РСБН-5С; антенно-фидерную систему «Пион»; систему автоматического управления САУ-22-М1 (обеспечивающую автоматический полет от взлета до посадки при минимальной высота полета - 60 м); а также встроенное оборудование радиокомандной линии наведения управляемой ракеты Х-23 (система «Дельта-Н», а затем - «Дельта-НМ»). В кабине монтировался монохромный телевизионный монитор, позволяющий использовать управляемые ракеты «воздух-воздух» и корректируемые авиабомбы с теленаведением. На самолете устанавливались: оптический прицел АСП-17; радиодальномер СПД-5М; прицел-вычислитель бомбометания с кабрирования ПБК-2, а на подфюзеляжном пилоне можно было подвесить контейнер с разведывательным оборудованием или модуль БА-58 с аппаратурой обнаружения РЛС противника и целеуказания противорадиолокационным управляемым ракетам Х-58 или Х-25МП.

Артиллерийское вооружение Су-17 состояло из двух 30-мм авиационных пушек НР-30, смонтированных в неподвижных частях крыла у фюзеляжа. На неподвижной части крыла также были установлены два дополнительных узла внешней подвески, что позволило довести их общее количество до шести. Максимальная масса боевой нагрузки на внешних узлах подвески составила 2500 кг (в дальнейшем ее увеличили до 4250 кг). Управляемое ракетное вооружение включало управляемые ракеты «воздух - земля» Х-25МЛ и Х-29Л с лазерным наведением; Х-29Т с телевизионным самонаведением и Х-25МР с радиокомандным наведением; противорадиолокационные ракеты Х-58 и Х-25МП, а также ракеты «воздух - воздух» с тепловыми головками самонаведения Р-60 или Р-60М. Самолет мог оснащаться блоками УБ-32 для 57-мм неуправляемых авиационных ракет С-5 разных модификаций; блоками Б-8М1 для 80-мм ракет С-8А и С-8М; блоками Б-13 для 122-мм ракет С-13; а также авиационными ракетами С-24 и С-25. Бомбовое вооружение Су-17 включало в себя, размещавшиеся на балочных держателях: авиационные фугасные, осколочно-фугасные и зажигательные бомбы калибра 100, 250 и 500 кг; объемно-детонирующие бомбы ОДЛП-500П; корректируемые авиабомбы КАБ-500Л; разовые бомбовые кассеты РБК-250 и РБК-500; контейнеры малогабаритных грузов КМГу, КМГУ-2. Кроме того, истребители-бомбардировщики Су-17М4 могли также оснащаться двумя - четырьмя контейнерами СППУ-22-01 с 23-мм двухствольными пушками ГШ-23. Самолет Су-17 был способен нести тактические ядерные бомбы РН-40 мощностью 30 килотонн.

В 1970 – 1971 годах была изготовлена первая серийная модификация истребителя-бомбардировщика Су-17 (95 штук). Однако в ходе серийного производства этот самолет постоянно совершенствовался, и уже в 1971 году ему на смену пришел Су-17М (С-32М), оснащенный мощным и экономичным двигателем АЛ-21Ф3. В этой модели самолета для улучшения его продольной устойчивости на больших углах атаки на неподвижной части крыла монтировались дополнительные аэродинамические гребни: снизу - у задней кромки, а на верхней поверхности - у передней кромки - напротив друг друга. Увеличение емкости топливной системы, применение нового двигателя и усовершенствование аэродинамики Су-17М обеспечило повышение дальности полета на 2/3 по сравнению с самолетом Су-17. Параллельно с Су-17М была создана и его экспортная модификация - Су-20, комплектовавшаяся силовой установкой, бортовым радиоэлектронным оборудованием и вооружением с более низкими тактико-техническими характеристиками.

В 1975 - 1977 годах в производство запустили следующую модификацию истребителя-бомбардировщика Су-17М2, которая получила: новый комплект бортового прицельно-пилотажного оборудования и вооружения, включавшую: прицелы - оптический АСП-17 и бомбардировочный ПБК-3-17с; лазерный дальномер «Фон»; радиотехническую систему ближней навигации и посадки РСБН-6С и навигационный комплекс КН-23, обеспечивающий автоматический выход в район цели по запрограммированному маршруту. Вооружение Су-17М2 включало управляемые ракеты класса «воздух - земля» Х-25Л и Х-29Л с лазерным полуактивным наведением; противорадиолокационные ракеты Х-28, а также ракеты «воздух-воздух» ближнего воздушного боя - Р-60.

3 февраля 1976 года истребитель-бомбардировщик Су-17М2 был принят на вооружение ВВС СССР. Экспортный вариант Су-17М2 получил обозначение Су-22 (С32МК). А уже в том же году появляются две новые модели этого истребителя-бомбардировщика – одноместный Су-17М3 (С-52) с полностью переконструированной носовой частью фюзеляжа, получившей угол наклона вниз на 6° (относительно продольной оси) и унифицированный с ним, двухместный учебно-боевой вариант - Су-17УМ (С52У). В состав БРЭО самолета Су-17М3 была включена лазерная станция «Клен - ПС», выполнявшая задачи дальномера и системы подсвета целей; новый комбинированный прицел бомбометания и стрельбы АСП-17Б, а также станция предупреждения о радиолокационном облучении СПО-15 («Береза-Л»). Этот самолет также получил модернизированную систему автоматического управления САУ-22М1 и блок ИК-ловушек КДС-23, размещенный в гаргроте. Состав вооружения не отличался от Су-17М2.

На части истребителей-бомбардировщиков Су-17М3 монтировались контейнеры с системой «Вьюга», обеспечивающей применение ракет Х-28, а в дальнейшем и Х-25П, специализированных для поражения систем управления войсковыми ЗРК потенциального противника. В самолете Су-17УМ комплекс оборудования остался аналогичным С32М2, а вот комплекс вооружения существенно уменьшился. Так, на «спарке» демонтировали левую пушку Нр-30, а в комплексе управляемого вооружения остались только управляемые ракеты Х-25 и Р-60. Серийное производство самолетов Су-17М3 и Су-17УМ осуществлялось в Комсомольске-на-Амуре в 1976 - 1981 и 1976 – 1977 годах (соответственно).

В 1978 году для унификации БРЭО «спарки» с оборудованием Су-17М3 было освоено производство модернизированного учебно-боевого самолета – Су-17УМ3 (С-52УМ3), оснащенного новым комплектом прицельно-пилотажного оборудования. А в 1979 - 1980 годах все учебно-боевые самолеты Су-17УМ были доработаны на авиаремонтных предприятиях ВВС по образцу Су-17УМ3. С 1978 года был освоен выпуск и их экспортных модификаций – Су-22М3 (С52М3К) и Су-22У (С52УК), оснащавшихся двигателем Р-29БС-300 взамен АЛ-21Ф-3, а в 1982 - 1983 годах - еще одной моделью - Су-22УМ3 (С-52УМ3К). Однако уже в том же, 1983 году, было принято решение, разрешающее поставки советских турбореактивных двигателей АЛ-21Ф-3 на экспорт, что позволило унифицировать силовую установку на всех модификациях самолетов Су-17/Су-22. В результате, выпускавшаяся с 1984 года экспортная модификация «спарки», получившая обозначение «Су-22УМ3К», практически ничем не отличалась от Су-17УМ3, предназначавшегося для ВВС СССР.

Производство этого самолета заводом № 126 продолжался вплоть до 1990 года. В 1980 году в Комсомольске-на-Амуре появилась последняя модификация истребителя-бомбардировщика Су-17М4 с нерегулируемым воздухозаборником и новым бортовым радиоэлектронным оборудованием, а также цифровым прицельно-навигационным комплексом ПрНК-54 (в состав которого вошли: лазерный дальномер-целеуказатель «Клен»; инерциальная навигационная система; БЦВМ; телевизионный кабинный индикатор и другое оборудование). Кроме того, значительно расширили состав управляемого вооружения, за счет управляемых ракет с телевизионным наведением - Х-29Т. Производство Су-17М4 осуществлялось с 1981 года, и с перерывами продолжалось до 1988 года, а параллельно с ним, и велся выпуск и экспортного варианта самолета - Су-22М4 (С54К) с двигателем АЛ-21Ф-3 - с 1983 по 1990 год), широко поставлявшегося за границу.

Первой отечественной строевой частью, получившей на вооружение самолеты Су-17 в октябре 1970 года, стал 523-й авиационный полк истребителей-бомбардировщиков Дальневосточного военного округа. А через девять лет, в январе 1980 года, истребители-бомбардировщики Су-17 и Су-17М из 217-го авиационного истребительно-бомбардировочного полка, стали первыми ударными самолетами советских ВВС, размещенными в Афганистане в г. Шинданд. Уже в марте 1980 года они приняли участие в боевых действиях, нанося удары бомбовые и ракетные удары по группам мятежников. На первом этапе боевых действий Су-17 использовали неуправляемые авиационные ракеты С-5, которыми поражались слабозащищенные открытые цели, а также более мощные ракеты С-24, для уничтожения укрепленных объектов.

С 1981 года советские полки истребителей-бомбардировщиков сменяли в ДРА друг друга на регулярной основе. В ходе Афганской войны широко использовались самолеты Су-17М3 и Су-17М4, а также их разведывательные модификации Су-17М3-Р и Су-17М4-Р с контейнерами ККР-1 в различной комплектации, которые вели аэрофотосъемку в дневных и ночных условиях, а также осуществляли ИК- и радиотехническую разведку (выявление радиостанций противника). В 1981 году масштабы боевых действий еще более возросли. Вместо недостаточно мощных НАР С-5 истребители-бомбардировщики Су-17 стали шире использовать более эффективные ракеты С-8, способные поражать цели из зоны вне досягаемости зенитных пулеметов противника.

Самолеты Су-17 начали активно привлекать для создания в горах, на караванных тропах противника завалов (для этого использовался залповый сброс ФАБ-250 или ФАБ-500), а также для «свободной охоты» на караваны (в этом случае самолеты, как правило, оснащались двумя блоками УБ-32 или Б-8М, двумя РБК или четырьмя НАР С-24). Самолеты Су-17 в ходе ведения боевых действий в Афганистане проявили достаточно высокую эффективность и живучесть. На основании боевого опыта в конструкцию самолетов Су-17М3 и Су-17М4 был внесен ряд усовершенствований, повысивших их боевую живучесть. Так, для усиления защиты двигателя в нижней части фюзеляжа была установлена дополнительная бронеплита, для защиты от ПЗРК противника на фюзеляже монтировались контейнеры ИК-ловушек АСО-2В (с 32 патронами-ловушками ЛО-56 в каждом), отстреливавшихся автоматически, с заданными интервалами.

С 1984 года истребители-бомбардировщики Су-17 стали широко использовать новейшее оружие - объемно-детонирующие боеприпасы, а также корректируемые бомбы с лазерным наведением и управляемые ракеты Х-25Л и Х-29Л. На заключительном этапе войны, в 1988 году, использовались самолеты Су-17, оснащенные доработанной радиосистемой дальней навигации, которая обеспечивала автоматический полет к цели на большой высоте и бомбометание по площадям. Истребитель-бомбардировщик Су-17М4 состоял на вооружении российских ВВС во второй половине 1990-х годов и широко использовался федеральными силами в ходе первой чеченской войны. Из боевого состава ВВС Российской Федерации последние Су-17М4 были выведены в 1998 году.

Серийное производство самолетов Су-17 продолжалось с 1970 по 1990 год. За это время Дальневосточный машиностроительный завод № 126 в г. Комсомольске-на-Амуре изготовил 2781 различных модификаций Су-17/Су-20/Су-22, из них – 1866 самолетов Су-17 и 915 - в экспортных вариантах Су-20/Су-22 (по другим данным - 2867, 1702 и 1165 самолетов, соответственно).

Летно-технические характеристики:

Модификация Су-17М3

Размах крыла, м: при мин. стреловидности 13.68; при макс. стреловидности 10.02

Длина самолета, м 19.02

Высота самолета, м 5.13

Площадь крыла, м2: при мин. стреловидности 38.49; при макс. стреловидности 34.45

Масса, кг: пустого 11800; нормальная взлетная; максимальная взлетная 19630; топливо (внутреннее) 4020; топливо (ПТБ) 2875

Двигатели 1 ТРДФ АЛ-21Ф-3

Тяга, кгс: максимальная 1 х 7800; на форсаже 1 х 11200

Максимальная скорость, км/ч: у земли 1400; на высоте 2230 (М=2.1)

Практическая дальность, км: без ПТБ 1520; с ПТБ 2550

Практический потолок, м 14000

Экипаж, чел 1

Вооружение:

Две 30-мм пушки НР-30 (боекомплект – 80 снарядов на пушку)

Боевая нагрузка – 3600 кг на 10 узлах подвески

УР воздух-воздух Р-60

УР воздух-земля Х-28, Х-27ПС, Х-25МП, Х-58У

Свободнопадающие бомбы до 500 кг

УАБ КАБ-500Кр

ПУ НАР УБ-32-57, УБ-16-57УМ, Б-8М-1, АПУ-68У, С-25

Пушечный контейнер УПК-23-250

Контейнеры КМГУ-1 и КМГУ-2, баки с зажигательной смесью ЗБ-500 и ЗБ-500Ш.

55 лет первого полета Су-17

2 августа 1966 года состоялся первый вылет С-22И, самолета с изменяемой геометрией крыла, будущего истребителя-бомбардировщика Су-17. Самолет пилотировал шеф-пилот

ОКБ им. П.О. Сухого, Заслуженный летчик-испытатель Владимир Сергеевич Ильюшин. Главным конструктором был Зырин Николай Григорьевич.

После посадки В.С. Ильюшин о первом полете на С-22И выразился так: «Машина устойчива и хорошо управляется по всем трем осям, во всем диапазоне стреловидностей крыла».

Дальше были летные испытания самолета, которые прошли на удивление ровно.

Памятник Су-17 на территории "ОКБ Сухого", слева Ильюшин В.С., в центре главный конструктор по теме с 1991 года Слезев А.А.

Многие пилоты хотели попробовать новую машину в деле, в том числе летчик-космонавт СССР Герман Степанович Титов, назвавший ее «удивительно интересной и нужной». 9 июля 1967 года С-22И в числе прочих новинок отечественной авиатехники пролетел над зрителями воздушного парада в Домодедово.

В ноябре того же года вышло постановление правительства о создании на базе С-22И модифицированного истребителя-бомбардировщика Су-17 с крылом изменяемой стреловидности.

В дальнейшем самолет постоянно модернизировался, экспортный вариант Су-17М4 (Су-22) до сих пор эксплуатируется в некоторых странах.

А.А. Слезев, Н.Г. Зырин и В.С. Ильюшин около Су-17М4 на Ходынке

Су-22 ВВС Польши

Развитие сообщества

Я понимаю, что чуть более чем полностью забил на сообщество...на несколько лет (?) но очень хочу исправиться. Вследствие чего хотелось бы провести опрос у обитателей сего некромира.

Что для вас было бы интересным в сообществе?

1) Контент с WT Live (с ссылками на ориджинал)

2) Разбор нюансов игры. Глубокий прям вообще. Это не "как играть-то на этом говне?!", а вот прям как настроить этот кошмар чтоб было норм и хватило кнопок.

3) Анонсики разного характера.

4) Обзор предложений с форума за неделю. (Нет, серьезно, вариант-то неплохой!)

Истребитель-бомбардировщик с крылом изменяемой геометрии Сухой Су-17 (С-32)

В годы холодной войны, когда противостояние Советского Союза и Америки достигало предельного накала, обе стороны придавали важнейшее значение поддержанию наивысшей боеспособности своей фронтовой или тактической авиации, видя в ней главное оружие в случае неядерной или ограниченной ядерной войны. Такие сценарии рассматривались обеими сторонами, и их достаточно точной моделью считались локальные войны. Конфликты арабских стран и Израиля или Индии и Пакистана в отличие от войны США против Северного Вьетнама были относительно «симметричными», и в них обе стороны активно применяли все имеющиеся у них виды вооруженных сил. В такой обстановке на первое место выходила непосредственная воздушная поддержка сухопутных войск, а ее главным инструментом был самолет особого класса – истребитель-бомбардировщик.

Основной нашей такой машиной в 60-е годы был Су-7Б – первенец воссозданного в 1953 г. под руководством Павла Осиповича Сухого опытного конструкторского бюро №51 Министерства авиапромышленности СССР. Он был принят на вооружение и запущен в серийное производство как для наших ВВС, так и для экспорта союзникам.

При всех своих достоинствах этот самолет имел ряд крупных недостатков. Главным из них была малая дальность полета. Ее увеличивали тогда в основном за счет подвесных баков, но с ними приходилось ограничивать боевую нагрузку. Вторая проблема – большая потребная длина аэродрома. С ракетными ускорителями разбег модифицированного самолета сокращался, но на подготовку к полету с ними времени требовалось больше и процедура взлета усложнялась. Новый тормозной парашют с контейнером в основании киля, появившийся на модификации Су-7БКЛ, был эффективнее старого внизу фюзеляжа на первых Су-7Б, но и с ним длина пробега была слишком большой. К тому же высокая посадочная скорость затрудняла освоение машины и широкой массой молодых пилотов, и опытными летчиками, которые переучивались со старых дозвуковых МиГ-17.

Cамолет Су-7Б был основным истребителем-бомбардировщиком ВВС СССР и наших союзников по всему миру. На фото – головной экземпляр экспортной модификации самолета Су-7БМК без опознавательных знаков на аэродроме Дзёмги Дальневосточного машиностроительного завода им. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре

Фото: ОКБ им. Сухого – архив С.Г. Мороза

Решить обе эти проблемы разом могло только крыло изменяемой геометрии. При развернутых консолях оно давало хорошие взлетно-посадочные качества и наибольшую продолжительность полета или перегоночную дальность, в положении средней стреловидности получалась хорошая боевая дальность и наивысшая маневренность, а перекладка консолей в положение стреловидности максимальной обеспечивала сверхзвуковой бросок для прорыва ПВО.

К этому решению пришли не сразу. Пробовали и дозаправку в воздухе, и разные способы увеличения внутренних объемов под топливо, и различные методы повышения несущих свойств крыла и взлетно-посадочной механизации (например, закрылки со сдувом погранслоя), и даже подъемные двигатели… Многие из этих решений сами по себе были вполне рациональными, но улучшая какое-то одно качество самолета, они плохо влияли на другие. Что касается дозаправки в полете, это отдельный вопрос – тогда у нас просто не было фронтовых самолетов-заправщиков, а дальние были большим дефицитом.

Причиной ухудшения дальности и увеличения потребной длины взлетно-посадочной полосы по мере роста скоростей реактивных самолетов было непрерывное снижение несущих свойств крыла по мере увеличения его стреловидности и удельной нагрузки – доли полетного веса самолета на единицу площади консолей.

Еще до войны последнее противоречие, «скорость – взлетно-посадочные качества», пытались разрешить созданием крыла изменяемой геометрии. Ряд таких летательных аппаратов был построен за рубежом и у нас. Одним из них был самолет ИС («Истребитель складной»), или «моно-биплан Шевченко», названный так по имени автора.

«Истребитель складной» ИС – на фото усовершенствованный экземпляр с мотором М-88. После взлета летчик одним механизмом убирал шасси и нижнее крыло: его консоли «ломались» в шарнирах у борта и за узлами крепления стоек, прижимаясь в углубления по бортам фюзеляжа ни на нижних поверхностях верхнего крыла

Фото: ЛИИ им. Громова

Но схема Шевченко оказалась слишком сложной, да и нужды особо острой пока в этом не было, потому самолет ИС так и остался интересным экспериментом.

Потребность в этом появилась у немецких конструкторов, которые уже в 1938 г. предположили, что для достижения около- и сверхзвуковых скоростей потребуется именно стреловидное крыло. Оно имеет пониженное сопротивление при больших числах М (в нашем случае число Маха показывает отношение истинной скорости летательного аппарата и скорости звука на данной высоте). Но продувки на малых скоростях и полеты экспериментальных планеров показали, что такой самолет будет иметь плохие взлетно-посадочные качества.

Итак, надо иметь крыло большой стреловидности для скорости и малой для того, чтобы взлетать и садиться. Но как это сделать?

В 1942 г. известный немецкий аэродинамик профессор Александр Липпиш запатентовал способ изменения стреловидности крыла путем синхронного поворота обеих консолей назад или вперед. Патент пригодился, когда в 1944 г. немецкая фирма «Мессершмитт» стала проектировать реактивный перехватчик Р.1011 со стреловидным крылом, его главный конструктор Вольдемар Фогт пришел к выводу о необходимости устанавливать крыло в положение малой стреловидности для взлета и посадки – иначе в Германии не найдется достаточного количества аэродромов для его самолета.

Атакующие «третий рейх» со всех сторон Союзники не дали ему воплотить идею в металл, но мысль не пропала – самолет Р.1011 вместе с чертежами, результатами испытаний и самими Липпишем, Фогтом и другими «спецами» были вывезены в США, где работы продолжила фирма «Белл» при участии NACA. И хотя немедленного успеха добиться не удалось, стало понятно, что немецкий путь изменения стреловидности имеет явные преимущества перед остальными. А кроме сокращения длины разбега и пробега он дает еще выигрыш в дальности и маневренности. Но ценой усложнения, утяжеления и удорожания конструкции. Стоит ли игра свеч?

Экспериментальный самолет с крылом изменяемой геометрии Белл Х-5, сделанный в США на базе немецкого проекта Мессершмитт Р.1011

Фото: www.planeaday.com

Комбинированное фото экспериментального самолета Белл Х-5, показывающее три рабочих положения крыла машины

Фото: cdn-live.warthunder.com

Цена боевых самолетов с переходом на реактивные двигатели и сверхзвуковые скорости и так буквально взлетела до небес. Однако когда вес истребителей-бомбардировщиков превысил 15 тонн, а скорость вышла за два «маха», другого выхода, как казалось, уже не было. Проектирование крыльев измененяемой геометрии (в то время начали говорить об «изменяемой стреловидности», подчеркивая главный варьируемый параметр) началось во многих странах, а дальше всего эти работы продвинулись в Америке, во Франции и в Советском Союзе. Именно наша страна создала наибольшее количество типов самолетов с таким крылом, и одним из них была серия истребителей-бомбардировщиков Су-17 (включающая экспортные типы Су-20 и Су-22) конструкции ОКБ-51 П.О. Сухого. В 1966 г. после «сдачи» вражеской разведке секретной номерной системы обозначений предприятий оборонной промышленности предателем Пеньковским оно было переименовано в ММЗ «Кулон».

Базой для этой машины стал серийный Су-7Б, в конструкцию которого было внесено единственное «главное изменение»: консоли его крыла очень большой – 63° по линии четвертей хорд – стреловидности примерно от половины размаха получили возможность разворачиваться в положение 30°.

В 1965 г. по идеям, высказанным П.О. Сухим и А.М. Поляковым, конструктор Н.Г. Зырин начал проектирование модификации самолета Су-7Б с крылом изменяемой стреловидности. Работы шли очень быстро и уже в 1966 г. был построен экспериментальный самолет С-22И, который впервые поднял в небо летчик-испытатель В.С. Ильюшин 2 августа того же 1966 года. Создание этого самолета было положительно оценено государством – его разработчики были отмечены Ленинской премией, а в 1968 г. самолет был запущен в серийное производство на Дальневосточном машиностроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре под обозначением Су-17 (С-32).

Головной экземпляр С32-1 (первый серийный Су-17) был сдан на заводские испытания в 1969 г. От базового Су-7БМ он по-прежнему отличался незначительно и имел все тот же слишком «расходный» двигатель АЛ-7Ф1-250, потому прирост дальности получился сравнительно небольшим. Испытатели на нем намерили всего 1930 км против 1875 км на Су-7БМ в полете «на перегон» с четырьмя подвесными баками. Однако уже на следующей модификации Су-17М этот показатель довели уже до вполне приемлемых 2500 км. Соответственно увеличились и боевые радиусы действия с различными вариантами боевой нагрузки.

Что летчики почувствовали сразу с переходом на изменяемую стреловидность, так это улучшение взлетно-посадочных качеств машины. Длина разбега с максимальным весом сократилась с 1450 до 1250 м, а пробега (также с максимально разрешенным весом) – с 1000 до 700 м. Уничтожение аэродромов арабских стран авиацией Израиля во время шестидневной войны 1967 г. выдвинуло на первый план требование возможности полетов с запасных площадок с небольшими бетонными и даже грунтовыми ВПП. Такую возможность новое крыло давало.

Самолетов Су-17 в первоначальном виде было построено 250 штук, а затем пошли различные модификации. Как и любая принципиально новая машина, он еще содержал многие недостатки, не имел всего требуемого вооружения и оборудования, не получил пока ожидаемого прироста летных данных, но стал удачной основой для создания целой гаммы прекрасных истребителей-бомбардировщиков Су-17М, М2, М3, М3, учебных Су-17УМ и их экспортных вариантов Су-20 и Су-22/22М. Наряду с МиГ-27 они составили становой хребет фронтовой ударной авиации СССР, Варшавского пакта и ВВС многих стран «третьего мира». До 1997 г. в Комсомольске было построено 2867 самолетов Су-17 всех модификаций.

Самолет сразу привлек внимание американских и вообще западных экспертов. Хотя марка “Su-17” стала быстро известна во всем мире, они присвоили ему и традиционное кодовое наименование (reporting name) в системе НАТО Fitter, что означает слесарь, монтажник, портной и вообще работяга – мастер на все руки. Что ж, самолет действительно оказался таков. О некоторых его особых специальностях мы вспомним в следующих фоторепортажах на эту тему.

Далее мы не будем подробно останавливаться на богатой и многогранной истории этой машины. Она достаточно подробно описана, прежде всего, в работах Игоря Приходченко и Виктора Марковского, но думается и после них будет небезынтересен небольшой фоторепортаж о службе первой модификации этого самолета в 34-м инструкторском авиационном полку истребителей-бомбардировщиков (АПИБ), который был дислоцирован на аэродроме Насосная в районе города Кировабад в Азербайджанской ССР. Полк входил в состав 34-й Воздушной Армии (Закавказский Военный округ), но обеспечивал переучивание на этот самолет летного состава и других войсковых объединений Военно-воздушных сил Советского Союза. На 1980 г. он имел 47 боевых самолетов Су-17 (С-32) и 10 двухместных учебно-боевых («спарок») Су-7У.

Все приведенные ниже снимки сделал в 1979 году В. Самошкин, служивший в этом полку авиатехником. Автор выражает искреннюю признательность ему за предоставленные фото, а также вспоминает и благодарит за помощь в их подготовке к публикации своего давнего товарища Андрея Обламского, которого, к сожалению, уже нет в живых.

Эти фото пусть и не отличаются качеством «люкс». В то время не было еще цифровиков, а был простенький ФЭД с пленкой «Свема», снимавший – не профессиональный фотокорреспондент, а автор этой публикации печатал их сам лет двадцать тому назад на потрепанном и разболтанном фотоувеличителе «Десна», пользуясь не шибко качественной бумагой «Унибром». Что получилось, то и вышло, зато эти снимки – живое свидетельство той эпохи, ее незабываемой атмосферы. Желающих дополнить эту подборку или поделиться любыми другими оригинальными снимками, воспоминаниями и своими впечатлениями, связанными с отечественной военной и прежде всего авиационной техникой и историей я приглашаю писать и присылать материалы на адрес avia.text@gmail.com

Итак, фоторепортаж о службе самолетов Су-17 в Насосной.

Самолеты Су-17 (С-32, борта 23 и 21 – машины последних серий этой модификации) из 34-го инструкторского АПИБ на аэродроме Насосная (Кировабад, Азербайджан)

Самолет Су-17 борт 21 выполняет посадку с тормозным парашютом. Тормозные щитки закрыты

Самолет Су-17 борт 21 выполняет посадку с тормозным парашютом. Тормозные щитки закрыты

Посадка с тормозным парашютом борта 11 – тормозные щитки на хвостовой части выпущены

Летчик в кабине самолета Су-17 борт 41 получает последние указания перед тренировочным полетом

Техники в кабине самолета Су-17 борт 21 и на стремянке – предвкушают окончание летной смены. Сейчас самолет подцепят к тягачу и повезут на стоянку. До завтра

Самолеты Су-17 (С-32) были в 34-м инструкторском АПИБ в Насосной как «серебристые» (покрытые бесцветным лаком по анодированному дюралю), так и камуфлированные. На переднем плане как раз такой борт 55

Техник провожает в полет учебно-тренировочный самолет («спарку») Су-7У борт 71 в 34-м инструкторском АПИБ – аэродром Насосная (Кировабад, Азербайджанская ССР), 1979 г.

Фото: В. Самошкин – архив С.Г. Мороза

Истребитель-бомбардировщик Су-17 борт 14 в варианте радиоэлектронной борьбы: на левом внутреннем подкрыльевом держателе контейнер с самолетной помеховой станцией СПС-141 «Сирень», под правым – «уравновешивающий» его блок неуправляемых ракет УБ-16 (он мог снаряжаться и НАР С-5П с дипольными отражателями). Под внешними балками – два подвесных топливных бака ПТБ-1100

Самолет Су-17 борт 22 из 34-го инструкторского АПИБ убирает шасси после взлета с аэродрома Насосная (Кировабад). Машина несет два ПТБ-1100 под фюзеляжем. Подвеска двух баков была для Су-17 стандартной. Для вооружения оставались свободны четыре держателя 3-й группы – грузоподъемностью до 500 кг каждый

Фото В. Самошкина – архив С.Г. Мороза

Техник ставит заглушку на воздухозаборник Су-17. У знака «отличный экипаж» видна «заплата» на месте снятого кронштейна под второй приемник воздушного давления ПВД-7, который был перенесен в более удобное место – на штангу, выступавшую за обрез фюзеляжа

Техник с помощью жестов и водила командует ручной закаткой самолета Су-17 борт 23. На носовой части установлен датчик углов атаки, который оказался необходим самолету, получившему новые маневренные качества

Техники 1-й эскадрильи устанавливают тормозной парашют на истребителе-бомбардировщике Су-17

Су-17 борт 49 выруливает на взлет со стоянки эскадрильи – в 34-го инструкторском АПИБ – на аэродроме Насосная (Кировабад) идут плановые полеты

Автор: Сергей Мороз, журнал "Наука и Техника"