Один из недавних научных прорывов — создание алгоритмов, которые могут предсказывать структуру белка. В перспективе это позволит создавать новые персонализированные лекарства и новые вакцины прямо на компьютере, за считанные недели и даже дни. Математик и биолог Олег Михайловский рассказал ТАСС о том, как изучают белки, как знание их структуры может помочь врачам и почему ученому полезно быть "многостаночником".

Фантасты прошлого мечтали об искусственном сверхразуме, который решит все проблемы человечества. Но сейчас мы чаще видим такие заголовки: "Нейросеть подделала голоса знаменитостей", "нейросеть научилась заменять лица актеров в фильмах", "нейросеть записала рэп-альбом"...

Впрочем, есть и по-настоящему серьезные достижения. Одно из них связано с предсказанием поведения живых систем. В конце 2020 года программисты DeepMind — исследовательского подразделения Google — создали программу, которая может построить структуру белка по последовательности его аминокислот. На основе этих данных ученые могут узнать о белке очень многое. В том числе и то, как он работает.

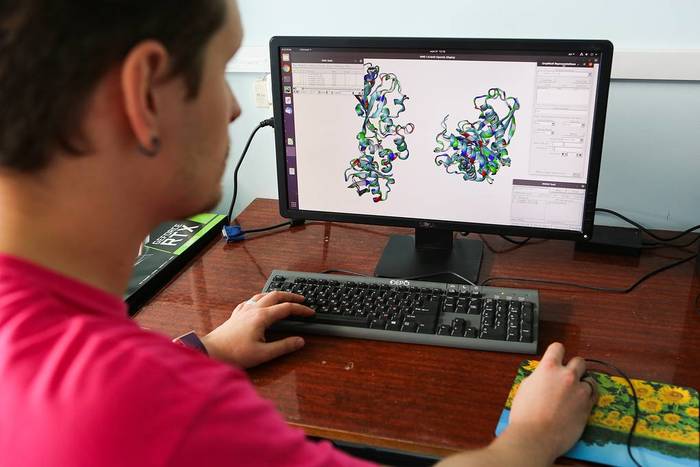

Олег Михайловский — сотрудник Лаборатории биомолекулярного ядерно-магнитного резонанса СПбГУ, один из тех, кто в России занимается изучением структуры белков. Он разрабатывает дополнение к программному пакету Amber — одному из двух крупнейших в мире инструментов для биомолекулярного моделирования. Разработка ученого позволяет получать высокоточные структуры белков на основе данных рентгеновской дифракции и компьютерной симуляции молекулярной динамики. Мы попросили его рассказать простыми словами об исследованиях, которые мало кто понимает, но которые могут изменить нашу жизнь уже очень скоро.

О том, почему структура белка — это "загадка века"

Белки выполняют очень много функций в организме. Проще сказать, чего они не делают. Например, ферменты, которые помогают нам переваривать еду — это белки. Из фибриллярных белков состоят наши ткани, такие как мышцы или волосы. Белки участвуют в формировании иммунитета, обеспечивают саморегуляцию организма — например, свертываемость крови.

Представьте длинную нить из связанных друг с другом шнурков разного цвета, которые сплетены в очень затейливую фигуру. Шнурки — это аминокислоты, строительные элементы белка. Основных аминокислот всего двадцать, но они расположены в разном порядке. Узнав их последовательность, можно попытаться теоретически предсказать структуру белка и то, как он ведет себя в организме. А это открывает огромные возможности.

Могу привести в пример болезнь Альцгеймера. Один из ее характерных признаков — накопление в мозге неправильно свернутых белков бета-амилоидов, которые вызывают гибель нейронов. По сути, из-за неправильной структуры белки начинают друг на друга наслаиваться и блокировать взаимодействие между клетками. Такие поломки в белках неплохо бы идентифицировать. А потом уже на основании модели внести мутацию туда, где она будет полезна. Увеличить активность какого-нибудь белка. Или, наоборот, снизить ее.

О прорыве, которые обеспечили нейросети

Технически мы можем определить структуру белка вручную. Например, с помощью рентгеновской кристаллографии. Как это происходит? Мы выращиваем кристаллик с белком, светим на него лучом и получаем красивые картиночки с детектора. Дальше мы смотрим, где у нас на картинке точки интенсивности, и по ним можем рассчитать модель этого белка — то есть понять, где какой атом находится.

Но с нуля получить эту модель очень сложно и затратно. На одно только выращивание кристаллика хорошего качества может уйти несколько месяцев, в зависимости от белка, однако заранее предсказать, сколько займет процесс подбора "правильных" условий для его роста, практически невозможно. А есть белки, которые вообще никак не кристаллизуются. Есть и другие методы спектроскопии, такие как ЯМР, но они по своим причинам могут не сработать. И тут нам помогает компьютерное моделирование.

Если мы не знаем структуру какого-то нового белка, ее можно попробовать предсказать по структуре его "родственника". За много лет на основе экспериментальных данных у нас накопилось порядка 170 тысяч уже известных структур. Если обучить машинный алгоритм на их основе, можно получить относительно точные предсказания. Например, нейросеть AlphaFold2 от Google. Но их модель ошибается примерно на размер атома, а это может быть важным для предсказания взаимодействий этого белка с другими молекулами.

Но мы все равно не можем обойтись без экспериментов. Модель AlphaFold тренируется на определенном наборе, но что она делает помимо этого набора, сложно сказать. Для известных белков мы можем подтвердить или опровергнуть результат, полученный с помощью нейросети. А для новых мы проверить результаты никак не можем. Поэтому нужно получать экспериментальные данные, чтобы подтверждать предсказания. И как раз обработка этих данных с помощью нашей программной “надстройки” позволяет строить максимально точные модели белков, которые пока не под силу ни одной нейросети.

О том, как провести эксперимент в виртуальной реальности

Эксперимент на компьютере — звучит странно. Но это именно эксперимент. Ты запускаешь симуляцию и смотришь на результат. У нас есть определенный базовый протокол, по которому идет симуляция. Ты настраиваешь условия, и нужно посмотреть, что будет происходить в зависимости от этих условий. А этих условий, например, сотня. Естественно, руками их настраивать никто не будет — для этого я пишу скрипт. Думаю, любой современный ученый должен уметь работать со скриптами, без этого уже невозможно. 100 условий руками щелкать — это не прикольно.

Как это происходит на практике? Допустим, нам нужно попытаться предсказать, как одна молекула соединяется с другой. Есть математическая функция, которая описывает, как себя ведут атомы друг по отношению к другу. Мы подставляем условия и просчитываем их для тысячи разных молекул — по отношению к одной целевой. Запускаем тысячу симуляций. Потом на основании результатов можно, например, понять, как будет работать молекула лекарства.

Самое интересное — когда ты получил результаты и пытаешься вычленить какой-то паттерн в том, что ты получил. Какую-то закономерность. У тебя есть критерии оценки. Бывает, ты обнаруживаешь, что паттерна нету. Но ты все равно пытаешься найти объяснение, почему это так. Конечно, когда ты попробовал кучу разного и понял, что ничего не работает, — наступает разочарование. Но я стараюсь такие дни забывать. Утром просыпаешься свежим и пытаешься пробовать снова.

О пути из математиков в биологи

Хотя сейчас моя работа происходит в основном на компьютере, я могу и электрод к мозгу мышки подключить, и провести спектроскопический эксперимент. Хотя начинал я с математики. Я учился в обычной школе в Петербурге и параллельно ходил в Центр компьютерных технологий в Аничковом дворце, учился программированию.

Как-то в очередной год я пришел записываться дальше, и преподаватель мне говорит: попробуй поступить в Лабораторию непрерывного математического образования. Я пришел туда, пообщался с директором. Прошел какое-то тестирование — было очень сложно. Но начал ходить. Было очень непривычно, что там уже занятия назывались парами — с 9 класса. И нам уже тогда давали научных руководителей. От этой школы я стал ездить на российские и международные научные конференции для школьников, участвовать в конкурсах. Например, ездил на знаменитую Intel ISEF в США и получил там премию Американского математического общества.

Дальше был матмех СПбГУ по специализации дифференциальные уравнения и динамические системы. Я даже поступил в аспирантуру, но что-то все-таки не удовлетворяло. И в итоге я стал подавать документы в другие университеты на другие специальности. Я слушал курсы на Coursera и других площадках, не связанных с математикой. Стал интересоваться биохимией, нейронными сетями.

И так сошлись звезды, что мою заявку одобрили и мне предложили поступить на междисциплинарную программу в Университете Пердью в США. В первый год на этой программе каждый студент проходит четыре так называемых ротации — у разных научных руководителей. Смотрит, что ему больше по душе. Причем ты выбираешь их сам. Я успел позаниматься программированием в области биоинформатики, был в лаборатории изучения нейронной деятельности. Даже мышек резал. Но никаких зверств, все было очень гуманно.

Я знаю, как аккуратно подключить электрод к мозгу мышки. А это очень непросто! Руководитель говорил, что у меня классно все получается. Но меня отвернул от этой работы… запах. Виварий, где мышки растут — он просто ужасно пахнул. После двух месяцев работы там мне казалось, что от меня постоянно пахнет виварием. Даже когда я менял одежду.

По итогу ротаций мой выбор пал на лабораторию химического факультета, которая занималась ЯМР-спектроскопией белков. В диссертации тематика сменилась с одной спектроскопии на другую — рентгеновскую. Защищался я уже во время пандемии, но не дистанционно. В большой аудитории на 100 человек были 4-5 членов комитета, рассаженные по разным концам комнаты. А потом я вернулся в Россию. Так получилось, что глава диссертационного комитета в Пердью, Николай Скрынников, также работал и здесь, в Лаборатории биомолекулярного ЯМР Института трансляционной биомедицины СПбГУ. Мы продолжаем развивать начатый еще во время работы над моей диссертацией проект, и сейчас я тружусь в его лаборатории.

О конкуренции и сотрудничестве

Сегодня наука — это коллективная работа. Конечно, мы конкурируем — например, за гранты. Тебе интересна какая-то тема, ты плюс-минус знаешь, какие люди занимаются ей по всему миру. И ищешь пробелы в работах других. Такие пробелы, которые бы принесли пользу. И хочется опубликовать свой результат раньше других.

Бывает так, что за полгода до твоей публикации кто-то другой выпускает статью по той же теме. Приходит разочарование, но ты пытаешься искать выходы из этой ситуации. Смотришь: ага, вот они сделали это, а я сделаю что-то другое. Похожее, но все-таки в другую сторону.

Но нет такого, что наука — это джунгли, и тебя обязательно съедят. Конкуренция есть, но можно кому-то написать, посоветоваться. Можно даже договориться: “Я подожду, пока вы опубликуетесь, а я потом выпущу свой результат”. В мировой практике вообще приняты коллаборации — между учеными из разных стран, лабораторий. У нас, например, есть коллаборации с университетами в Европе, Америке и Азии, например, с Ратгерским университетом в США и Университетом Цинхуа в Китае.

Знаете, я вспоминаю лекцию Джеймса Уотсона, первооткрывателя ДНК, которая проходила в СПбГУ, по-моему, в 2017 году. Его спросили, что для ученого важно в целом. А его область практически моя. И он сказал три вещи... Не ручаюсь за точность, но постараюсь передать смысл. Первое: stay curious. А второе: be kind. Третью я не запомнил, но первые две абсолютно, на мой взгляд, точны. Оставаться голодным до результатов и быть приятным по отношению к своим коллегам. Без этого сложно выстроить коммуникации и существовать в сообществе.

О вкладе в науку и планах

Проблема рентгеновских моделей в том, что они статичны, а белок — система динамическая. В некоторых местах модель структуры белка получается “замыленной”, и непонятно, что там происходит. Моя задача как раз состоит в том, чтобы позволить программе “додумать”, как белок ведет себя в местах, пропущенных на рентгеновской картинке.

Если этот инструмент найдет широкого пользователя — будет классно. Но это задача, так сказать, фундаментальная, внутренняя, научная. А если говорить о глобальных планах… Мне было бы интересно заниматься чем-то более прикладным, например, разработкой продуктов, которые уже в ближайшей перспективе могут помочь в борьбе с экологическими проблемами. Например, дизайном энзимов — это специальный класс белков — которые перерабатывают пластик. И дают окружающему нас миру ощутимую пользу уже сейчас.

Я все-таки не зря так часто менял свои области деятельности. Мне интересно то, что можно применить к природе, к миру, который нас окружает. Вообще, страшно идти в новую отрасль. Но как-то перебарываешь себя — и шагаешь в пропасть. А как иначе?

О превосходстве машин над человеком — и наоборот

Нейросеть не дает понимание того, как она приходит к выводу. Она выдает какой-то результат, но не объясняет, почему. Если нейросеть написала картину или музыку — она может мне нравиться, а может не нравиться. Мне интересно, когда барабанщик не попал в такт. Я буду думать: это сделано намеренно или случайно? Когда это сделала нейросеть — это абсолютно точно намеренно. Это алгоритм. Мы вроде как понимаем, что он делает, но не понимаем, что там внутри.

Машина — черный ящик, но и человек в каком-то смысле тоже. Бывает, у меня долго в голове не складывается какое-то решение. Или я не понимаю, как применять ту или иную формулу — когда-то, еще на матмехе, так было. И вдруг в какой-то момент я просыпаюсь и осознаю: вот зачем это нужно! Кто скажет, почему именно в этот момент все случилось? Что соединилось в мозге, под влиянием чего? Так что — да, человек тоже черный ящик. Но гораздо более интересный.

Подготовил Антон Солдатов

https://nauka.tass.ru/nauka/11521305