Диссоциативные личности 1

Откликаясь на пост Сильный защитный механизм, опубликованный в Лиге психотерапии, рассказываем о том, что такое диссоциация и кто такие диссоциативные личности.

Цитируем по книге:

Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика. Понимание структуры личности в клиническом процессе. – М: Независимая фирма «Класс», 2003. – 480 с.

Введение

Каждый из нас обладает характером. У большинства он не является «нарушенным», то есть таким, что стереотипы поведения препятствуют психологическому развитию или адаптации. Моё желание написать учебник по диагнозу характера развивалось постепенно, в течение нескольких лет преподавания психоаналитических концепций.

Я не верю, что можно научить какой-то особой «технике» психотерапии без понимания типа человека, к которому эта техника применяется.

Я полагаю, что самый надёжный способ прочувствовать диагностические положения – это исследовать свои собственные сферы (пограничные, психотические и невротические) и процессы, которые у некоторых превращаются в черты характера.

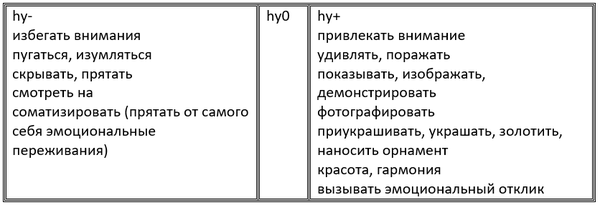

Нужно быть внимательным при оценке ситуационных и характерологических влияний. Утраты проявляют в характере латентные (скрытые) депрессивные стороны, угроза безопасности проявляет паранойяльность, битва за контроль способствует обсессивной жвачке, а сексуальная эксплуатация провоцирует истерию.

Мне кажется, что переименование диагнозов на современные – довольно пустое занятие. Говоря «саморазрушительный» вместо «мазохистический» или «театральный» вместо «истерический», авторы современных классификаций хотят избавиться от терминов, несущих в себе психоаналитическую нагрузку.

Но подобные замены бессмысленны для тех, кто думает аналитически и предполагает в формировании характера действие бессознательных процессов. С психоаналитической точки зрения, решающее значение в диагностике принадлежит данным переноса и контрпереноса.

Аналитический опыт предполагает следующее: хотя личность может быть существенно модифицирована путём терапии, она не может быть трансформирована. Иными словами, терапевт в состоянии помочь депрессивному клиенту быть менее деструктивным и неумолимо депрессивным, но он не может превратить его характер в истерический или шизоидный.

Диссоциативные личности

Эта книга будет первым учебником психоанализа, где диссоциативная личность (в русской психиатрии известна как чередующаяся личность) описана как один из возможных типов структуры характера. П. Жане объяснял многие истерические симптомы участием диссоциативных процессов, недвусмысленно отвергая фрейдовскую теорию вытеснения в качестве главного объяснительного принципа. В Америке У. Джемс и А. Бине серьёзно интересовались диссоциацией.

Терапевты, работавшие с диссоциативными клиентами, рассматривают множественность личности как адаптацию индивида к его собственной истории – или посттравматический синдром, происходящий из детства. В этом отношении диссоциативная личность не отличается качественно от других типов структуры характера или патологии. Множественная личность является «патологией утаивания», при которой пациент нередко не сознаёт существования других личностей и при которой доверие настолько проблематично, что даже части Я, знающие о диссоциации, неохотно разглашают свой секрет. Однако терапевтам известно, что любой их диссоциативный пациент в большинстве отношений является обыкновенным человеком – одним человеком со своим субъективным опытом различных Я.

Психоаналитик Р. Клафт является пионером в исследовании и лечении диссоциации. Его сотрудник рассказывал мне, что одним из первых случаев этого терапевта была успешная в семейном и социальном плане женщина, которая в течение нескольких лет проходила классический анализ. Однажды она вскочила и объявила, указывая на кушетку: «Может быть, она и верит в этот анализ, но не я!» Проявив замечательную проницательность, Р. Клафт произнёс: «Вернитесь на кушетку. Вы тоже проходите анализ».

Со стороны «переключения» чередующейся личности выглядят как изменения настроения. Неосведомлённый терапевт, к сожалению, склонен трактовать изменения в пациенте как аффективную лабильность или преходящую регрессию, даже когда в терапии проявляется довольно легко идентифицируемая часть (например, личность-испуганный ребёнок). Иногда одна личность говорит с терапевтом с глазу на глаз, а другая – по телефону после сеанса.

Люди, которые используют диссоциацию в качестве главного защитного механизма, являются виртуозами самогипноза. Не для каждого оказывается возможным в состоянии стресса перейти из одного состояния в другое – для этого нужно иметь определённый талант. Чтобы стать чередующейся личностью, нужно обладать конституциональной способностью входить в гипнотическое состояние.

Насколько я знаю, теория влечений ничего не предлагает для объяснения диссоциативного характера. Возможно, потому, что ко времени, когда психоаналитики обратили внимание на диссоциацию, господство теории драйвов уже закончилось. Однако в отношении аффекта картина достаточно ясна: диссоциативный человек полностью захвачен им и совершенно беспомощен перед необходимостью переработать его.

Главнейшими среди эмоций, которые провоцируют диссоциацию в травматической ситуации, являются предсмертный ужас и агрессия. Это же можно сказать про ярость, возбуждение, стыд и вину. Чем больше сильных и противоречивых эмоциональных состояний активизируется, тем труднее справиться с переживаниями без диссоциации.

Эмпирические исследования выявили абъюз в 97-98% случаев данного диагноза. Диссоциативные защиты, подобно другим защитам, в начале являются наилучшей возможной адаптацией незрелого организма к особенной ситуации. Позднее они становятся автоматическими и, следовательно, неадаптивными. Некоторые чередующиеся личности и во взрослом состоянии сохраняют диссоциацию навсегда – с момента начальной травмы, другие, в случае прекращения ненадлежащего обращения, достигают на длительное время или тонкого сотрудничества разных личностей, или доминирования в их субъективном мире одной части собственного Я (личности-«хозяина»).

Клинически типичным является прекращение очевидной диссоциации у индивида, когда он покидает семью, где воспитывался, и проявление её вновь, когда его сын или дочь достигают возраста, в котором родитель впервые подвергся ненадлежащему обращению (абъюз). Эта идентификационная связь с ребёнком обычно совершенно не осознаётся.

Другой частый триггер диссоциации у взрослых, чьи аутогипнотические тенденции временно бездействуют, - встреча с какими-либо обстоятельствами, которые бессознательно оживляют детскую травму.

Тщательно собирая анамнез, можно найти много мелких примеров диссоциации на протяжении всей взрослой жизни пациента. Но в терапию его приводят, как правило, неадаптивные диссоциативные реакции – потеря значительных промежутков времени, рассказы окружающих о вещах, про которые сам пациент ничего не помнит, и так далее. Часто на терапию является только одна часть личности. Пострадав от ненадлежащего обращения со стороны людей, которые должны были её защищать, чередующаяся личность не доверяет авторитетам и не приходит на терапию, ожидая, что полное раскрытие произойдёт только в её интересах.

Главное положение, о котором терапевту стоит помнить постоянно – «каждая из частей» и есть пациент. Даже самая неприятная личность, интроект мучителя, для пациента является ценной. Если части неочевидны, следует предположить, что они тоже слышат и видят происходящее, и обращаться к ним тоже. Фактически, работа похожа на семейную терапию, но только с одним клиентом, и этим клиентом является система, а не особо предпочитаемые её члены.

Чередующиеся личности совершенно не помнят часть своего опыта и болезненно переживают провалы в памяти. Диссоциирующие люди умеют «прикрывать» своё отклонение. Ещё в детстве они развивают технику двойной жизни и «легенд для прикрытия», и оказываются постоянно обвиняемыми во «лжи».

(продолжение в следующем посте)