Сегодня по просьбе @ognevit мы попробуем разобраться с довольно сложным и запутанным этимологическим случаем.

1. Речь, как вы наверняка догадались, пойдёт о словах вампир и упырь. Связаны ли они как-то друг с другом? Да, самым непосредственным образом.

Вера в упырей, встающих из могилы мертвецов-вредителей, характерна для всех славян. Археологи находят средневековые славянские захоронения со скелетами, проткнутыми кольями; отрубленными головами, положенными в ногах; камнями на груди и так далее.

Теперь перенесёмся в XVIII век на Балканы. Там, на очередном витке соперничества с турками австрийцам удалось перетянуть канат на себя, и по мирному договору 1718 года они получили кое-какие земли на территории нынешних Сербии и Румынии. Через 21 год, кстати, маятник качнулся в обратную сторону и австрийцы отдали всё назад. Однако этого времени вполне хватило, чтобы СМИ обогатили западноевропейскую культуру одним славянским элементом.

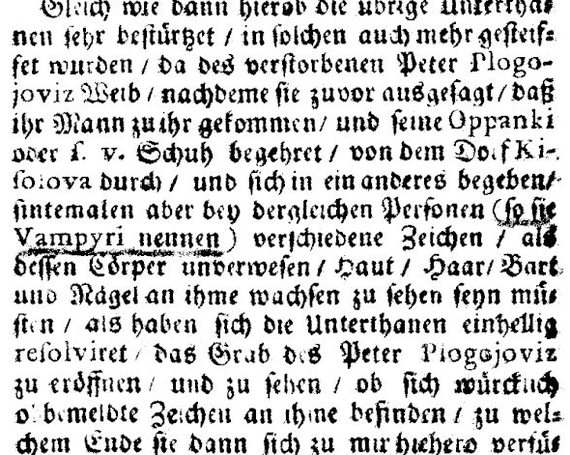

В 1725 году в деревне, название которой австрийцы записали как Kisolova, умер крестьянин Петар Благоевич (в современной сербской орфографии – Петар Благојевић, австрийцы записали как Peter Plogojoviz). После его смерти в деревне начали один за другим умирать люди (9 человек общим числом), причём некоторым ночью являлся Благоевич и душил их. Селяне сообщили об этом священнику и администрации, а затем в их присутствии вскрыли могилу. Тело Благоевича якобы не несло следов разложения, волосы и борода отросли, старые ногти и кожа отпали, а на их месте выросли новые, во рту была свежая кровь. Все доказательства налицо. Сердце вампира пробили колом, а потом тело и вовсе сожгли.

21 июля 1725 года об этом эпизоде сообщила газета Wienerisches Diarium («Венский дневник»), которая в немецком тексте использовала сербское слово – vampiri.

Чуть позже аналогичный эпизод произошёл с бывшим солдатом Арнаутом Павле. История также попала в газеты. И понеслось.

Австрийские сообщения перепечатывали другие европейские газеты, и так слово вампир вошло в западноевропейские языки. Затем образ этого персонажа проник в литературу, где к славянской основе примешались представления других народов о разного рода кровососах и восставших из могилы мертвецах. Популяризации «классического» вампира, излюбленного персонажа современной массовой культуры, конечно, очень поспособствовал роман «Дракула» Брэма Стокера.

Из европейских газет и литературы слово вампир попало в большинство языков мира. В том числе в русский. По этой причине у нас и существует эта дублетная пара – упырь / вампир.

А вот чехи, скажем, заимствование vampýr используют редко, предпочитая исконное upír. Поэтому, скажем, строчку песни upír s houslemi hrál следует переводить не как «упырь играл на гуслях», а как «вампир играл на скрипке».

Зато у поляков дублетов аж три – диалектное wąpierz /вóмпеж/ исконного происхождения, восточнославянское заимствование upiór /ýпюр/ «упырь, призрак» и новое заимствование wampir.

Не могу удержаться и не процитировать фрагмент из «Крещения огнём»:

- A my tu wąpierza tropim!

- Kogo?

- Wąpierza - powtórzył dobitnie najstarszy z chłopów, drapiąc się w czoło pod sztywną od brudu filcową czapką.

- Gdzieś tu swe leże mieć musi, przeklętnik. Osinowych kołków nastrugalim, najdziem potępieńca, przebodziem go, coby już nie wstał! <...>

- Ha, ha - powiedział Zoltan Chivay z uśmiechem. Polowanie, jak widzę, całą gębą, szeroko zakrojone i detalicznie przygotowane. Wampir, mówicie? No, to macie szczęście, dobrzy ludzie. My specjalistę od upiorów w kompanii mamy, wiedź...

Urwał i zaklął z cicha, albowiem wiedźmin silnie kopnął go w kostkę.

– А мы тут вомпера ловим!

– Кого?

– Вомпера, – отчетливо повторил старший из кметов, почесывая лоб под заскорузнувшим от грязи колпаком. – Гдей-то тут лежбище себе учинил, сукин сын. Осиновых кольев настругали, отышщем окаянного, продырявим, штоб уж не встал! <...>

– Ха-ха, – сказал Золтан Хивай. – Охота, вижу, на всю ширь идет и продумана в подробностях. Вампир, говорите? Ну, считайте, повезло вам, добрые люди. У нас специалист по вампирам имеется, ведь...

Он осекся и выругался про себя, поскольку ведьмак крепко саданул его сапогом по щиколотке.

Как видно, перевод Вайсброта не вполне точно передаёт оригинал: три польских слова переданы лишь двумя, причём wąpierz практически напрямую заимствован, хотя такого слова в русском нет, и русскому читателю оно ничего не говорит.

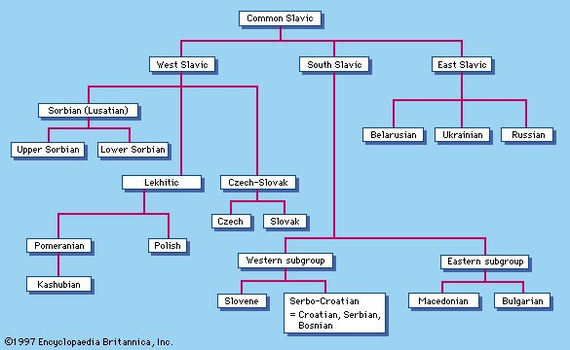

2. Но давайте наконец перейдём к этимологии. Вера в упырей характерна для всех славян, и слово это также есть почти во всех славянских языках, а это значит, что оно было уже в праславянском. Однако при его фонетической реконструкции возникают серьёзные проблемы, в частности, с первым и вторым гласными.

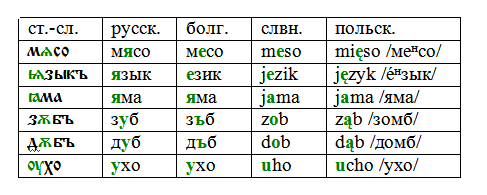

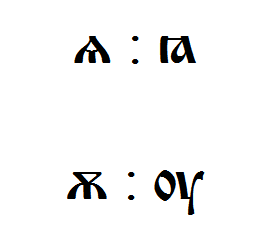

Начнём со второго. Сложность заключается в том, реконструируем ли мы в нашем слове *-irь или *-yrь (*y = ы). Дело в том, что во всех южнославянских языках, а также современных чешском и словацком ы полностью совпал с и. Поэтому первостепенное значение имеют польские и восточнославянские данные (за вычетом украинского, где ы и и тоже совпали). Казалось бы, раз в русском упырь с ы, то и в праславянском было *-yrь.

Однако в древнерусском это слово звучало как упирь:

Клали требу оупирем и берегиням (Паисиевский сборник, XIV-XV вв.)

В том же виде оно фиксируется и как личное имя: Упирь Лихый (1047 год), Макарикъ Упирь (1495 год), Климъ Упиръ (1600 год).

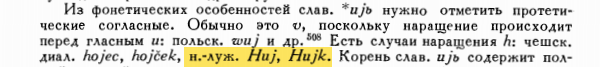

Кроме того, по-белорусски будет упір, а чехи и словаки, хоть и утратили фонетическую разницу между ы и и, сохранили её в орфографии, и пишут upír. Ещё более показательна польская диалектная форма wąpierz /вóмпеж/, которая однозначно указывает на праформу *ǫpirь (*ǫpyrь дало бы wąperz, а не wąpierz).

Но как тогда быть с русским -ы-? Откуда оно взялось? Скорее всего, дело не обошлось без изменения по аналогии. Речь идёт о том, что в русском хватает слов на -ырь: лодырь, богатырь, пастырь, поводырь, нетопырь, шнырь, колдырь. И упирь вполне мог перестроиться под их влиянием (особенно нетопыря). Это более чем вероятный сценарий. Похожим путём недавно прошло ещё одно слово: вместо ёбарь я стал замечать в Интернете форму ёбырь.

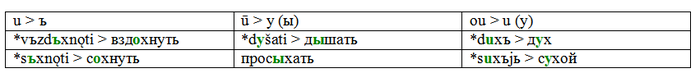

3. Теперь переходим к первому гласному. Как мы помним из поста о юсах, русское у может восходить к двум праславянским звукам – собственно *u и *ǫ (носовому о).

Польское wąpierz и болгарское въпир однозначно говорят в пользу реконструкции носового гласного: *ǫpirь. Причём начальное *ǫ в этих языках закономерно получало протетическое в-: ср. польск. wąs «ус» и wąski «узкий», болг. възел «узел», въс «ус» (диалектное слово).

Проблема заключается в том, что *ǫpirь должно было дать в сербохорватском форму упир. И такая форма, а также упирина в диалектах действительно есть. Откуда же тогда берётся форма вáмпир?

Фонетически объяснить это не получится (хотя пытались), поэтому, на мой взгляд, предпочтение нужно отдать следующей версии: славянское слово из диалекта, где ещё были носовые гласные, было заимствовано в греческий, где оно имеет вид βόμπιρας (в литературном новогреческом = «карлик»), а из греческого было заимствовано в сербохорватский.

В принципе, ничего необычного в таком сценарии нет. Это называется «обратное заимствование», и нам известны подобные примеры. Например, в Средние века англичане заимствовали у французов слово bougette /бужэт/ «кожаная сумка». Уже в Англии у этого слова изменилось значение и современное budget /баджит/ стало означать «бюджет». Это слово в новом значении было заимствовано обратно во французский как budget /бюджэ/.

Ещё одна сложность заключается в том, реконструировать ли форму *ǫpirь или *ǫpir’ь (с мягким рь), но поскольку это не особо влияет на этимологию, я не буду разбирать этот момент.

4. Наконец переходим непосредственно к этимологии. Начну с версии заимствования. Уже в XIX веке нашего упыря сопоставили с татарским убыр «оборотень, вампир», а также «обжора». Это слово образовано от пратюркского оп- «пожирать», и большинство его современных тюркских потомков значит именно «обжора».

Несложно убедиться, что если мы исходим из праславянской формы *ǫpirь, то тюркское слово серьёзно не соответствует ей фонетически. А если этимологическая гипотеза не проходит сквозь фонетическое сито, это плохая гипотеза.

Поэтому, несмотря на недавнюю попытку реанимации (не очень убедительную, но зато с хорошим обзором истории вопроса) от польских лингвистов, гипотезу о заимствовании стоит признать ненадёжной.

5. Если же мы считаем, что *ǫpirь – слово исконное, то нужно сперва понять, как оно членится морфологически. Тут, в принципе, сомнений нет: *ǫ-pir-ь. Приставка *ǫ- нам относительно неплохо известна по другим праславянским словам. Точнее, речь идёт даже о двух приставках:

1) *ǫ- из *on-, которое соотносится с предлогом *vъn, давшим русское в:

*tъkati «ткать» > *ǫtъkъ «уток (поперечные нити ткани)»;

*tьlěti «гнить, тлеть» > *ǫtьlъ «утлый»;

*xabiti «портить» > *ǫxabъ «ухаб» (да, слова ухаб и похабный – однокоренные).

Как мы помним из поста о юсах, носовые гласные в праславянском образовывались в положении перед согласным или на конце слова. И у нас есть надёжный случай, когда приставка *on- находилась перед гласным и сохранилась без изменений:

*onuťa «онуча, портянка», где корень *-u- тот же, что и в словах об-у-ть и раз-у-ть.

2) вторая приставка *ǫ- засвидетельствована только в одном праславянском слове (и производных от него) – *ǫrodъ, которое дало русское урод (а вот в польском uroda «красота» представлена друга приставка – *u-).

Это, скорее всего, производное от *rodъ, а *ǫ-, по мнению ряда учёных, выполняет функции отрицания и соотносится с *ne. Однако *ǫ- и *ne сложно сопоставить по фонетическим причинам, поэтому происхождение и семантика этой приставки остаются под вопросом.

Есть ещё этимология О. Н. Трубачёва, который считал, что приставка *ǫ- в слове *ǫpirь идентична наречию *vъnъ «наружу, вон». Корень Трубачёв сравнивал с *pьrati «парить, летать» и упырь по этой этимологии – «наружу вылетающий (из гроба)». Однако нам неизвестна приставка *ǫ- в таком значении. Кроме того, эта этимология не проходит испытания фонетикой.

6. Теперь перейдём к идентификации корня.

Одна из версий исходит из реконструкции *ǫpyrь и корень связывает с индоевропейским названием огня (ср., например, греч. πῦρ и англ. fire). Приставке *ǫ- приписывается отрицательное значение, а общей семантикой слова было бы «несожжённый». Именно такой структурой обладает греческое ἄπυρος «незажженный, необожженный». Однако даже если не разбирать эту этимологию в плане правдоподобности семантики, её следует отбросить из-за того, что она опирается на неправильную реконструкцию корня.

Более интересна гипотеза польского этимолога Веслава Борыся. Он исходит из того, что *ǫ- означала «в-», а корень тот же, что и в глаголе *pьrati «бить». В этом случае *ǫpir’ь = «вбиватель (клыков в тело жертвы)». Эта гипотеза тоже не лишена недостатков, главный из которых – то, что *pьrati означал не просто «бить», а «колотить, молотить». Кроме того, мы не располагаем внятными семантическими параллелями для такой деривации. Но если сравнивать с конкурентами, на настоящий момент она наиболее обоснована.

Есть и другие этимологии, но все они с ещё бóльшими недостатками. Разбирать их я, пожалуй, не буду. Всех интересующихся отсылаю к следующим источникам:

Этимологический словарь славянских языков, том 40. М., 2016. Стр. 54-57.

Boryś W. Prefiksacja imienna w językach słowiańskich. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, 1975. S. 158-159.

Stachowski K., Stachowski O. Possibly Oriental elements in Slavonic folklore: upiór ~ wampir // Essays in the History of Langueges and Linguistics. Kraków, 2017. P. 643-693.

В общем, история сложная и запутанная, но не безнадёжная. И думаю, что этимологам ещё есть над чем потрудиться.

Всем дочитавшим до конца орден Дракулы третьей степени.