Служил в Советской еще армии. В тумбочке хранил два набора открыток. В одном наборе Москва, в другом все актеры из фильма "Курьер".

С первым набором произошла история комическая, но понятная. Его спиздили.

Я эти открытки нашел у дембеля из братской республики, который их вклеил в дембельский альбом, в раздел "Место службы. Троицк". А служили мы в маленьком городке Троицк на границе с Казахстаном.

Я ему пытался объяснить, что возможно прокатит открытка с домом Пашкова. Открытка с домом музеем Чехова. Шут с ним, даже Калининский проспект не всякий узнает и можно дома рассказать, что такая роскошь есть в Троицке Челябинской области. Но Кремль.... Красная площадь....

Братский республикан сказал, что в его ауле нет телевидения, поэтому все прокатит.

А со вторым набором произошла история загадочная и мне до сих пор непонятная.

Подошел ко мне наш истопник, рядовой Мардонов и попросил фото "Стари чилвек".

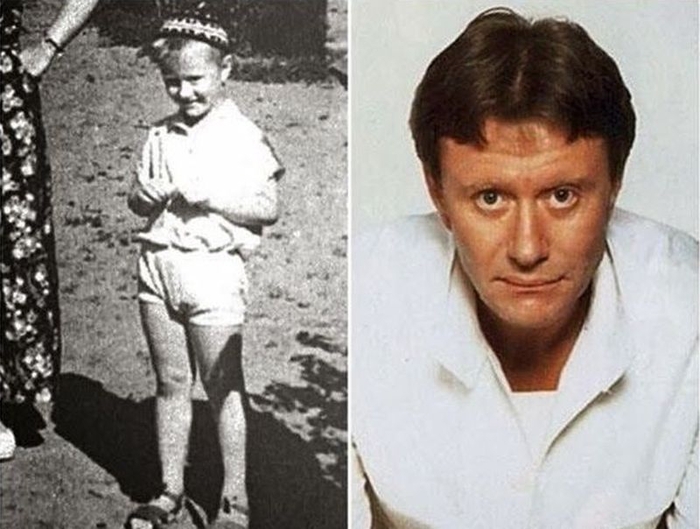

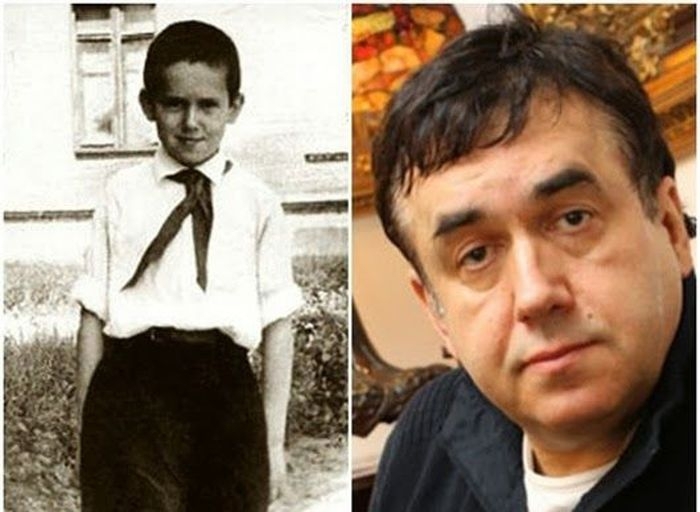

Я не понял. После долгих выяснений , оказалось, что он просит меня дать ему на время открытку с Олегом Басилашвили, который играл отца Кати.

Я спросил его зачем ему, уж не такой старый, Олег Басилашвили.

Он не ответил.

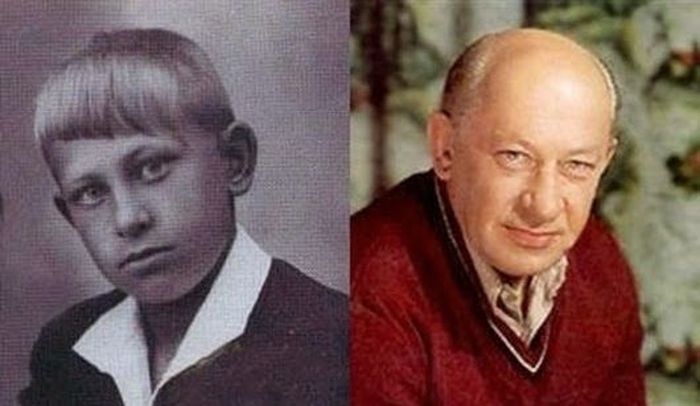

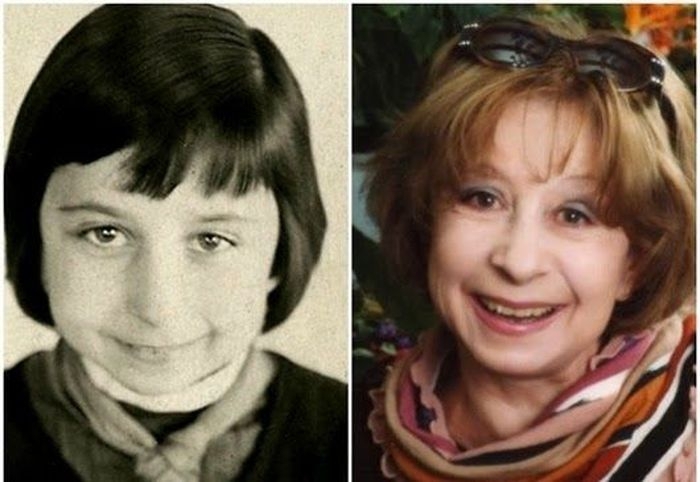

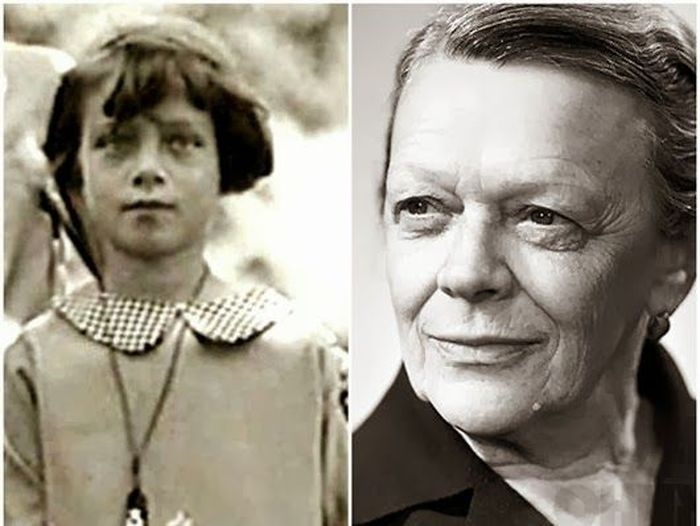

Я бы понял если бы он попросил фото с красоткой Настей Немоляевой. С блистательной Инной Чуриковой. С Аликой Смеховой. На крайний случай с Евдокией Урусовой, которая сыграла Агнессу Ивановну.

Но нет, он взял открытку с Басилашвили и через неделю вернул.

Уже прошло больше 30 лет, а я до сих пор не понимаю - зачем?

Так, что есть у меня в жизни неразгаданная тайна.