Мозаичные панно у подъездов панелек в СПб

Типовыми панельками застроены целые кварталы по всей необъятной. Они стандартно невзрачные и одинаковые. Некоторым домам повезло больше, уникальность им предали мозаичными детальками.

Мозаики эпохи советского модернизма сохранились на окраине севера Петербурга, в районе метро Академическая. С 60х годов на двух панельках серии ЛГ-606 красуются мозаичные панно.

На улице Вавиловых 13/2 можно увидеть изображения, которые напоминают о покорении космоса.

Мозаики «День» и «Ночь» чередуются. Солнце с открытыми глазами и спящая луна обозначают цикличность и порядок. Панно набирали прямо на домостроительных комбинатах, после чего привозили готовые панели на стройплощадки.

После капитального ремонта дом окрасили в желто-голубой цвет исходя из нахождения мозаики.

Второй дом находится по адресу Северный проспект 73 к 1

На его подъезды нанесли мозаичную композицию «Жизнь солнца».

Начинается с общей композиции «Солнце в мире звезд» далее следует вышеупомянутая «день» и «ночь».

Дом на Северном примечателен еще тем, что он огорожден забором. Уж не знаю как у них это получилось, но хочется так же и для своего дома.

Я очень люблю все вокруг, что меня окружает!

Поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить красоту вокруг себя)

Прогрессивное и регрессивное в искусстве

Автор: Сергей Сараев.

Главной целью данной статьи является предоставление общих представлений о развитии и становлении искусства, ибо в наше время царствует невежество и безразличие к знанию, а разбираться хотя бы в основах искусства, на мой взгляд, должен каждый человек.

Преимущественно я проводил анализ пространственных видов* европейского искусства, и в статье пойдет речь об искусстве, как таковом, и о его формах.

*Пространственные виды искусства - это виды таких произведений, в которых художественные образы существуют в пространстве, но не развиваются во времени, в отличие от временных (литература, музыка) и пространственно- временных (все театральные виды искусства).

Прежде чем начнётся повествование, я хочу дать определение искусства, от которого сам исхожу: Искусство - это отражение действительности через художественные формы (в самом широком смысле). И чем более полно и содержательно отражается жизнь, тем более искусство носит название подлинного.

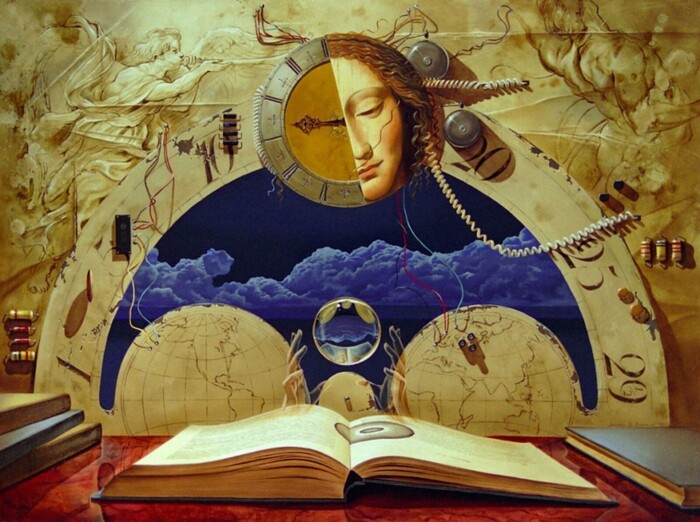

Всё в мире представлено закону единства и противоположности, и искусство - это не исключение. Его развитие в грубом, упрощенном виде можно представить следующим образом:

Данная схема представляет только основные стили и игнорирует прочие, более мелкие стилистические ответвления.

Слева представлена ветвь прогрессивная: Античность, Возрождение, Классицизм, Реализм и Соц. Реализм;

Справа же - регрессивная ветвь: Средневековье, Барокко, Романтизм, Модернизм и Постмодернизм.

Почему прогрессивная и регрессивная ветви?

С тех же успехом их можно было назвать рациональной и иррациональной, что сути не поменяет, ведь с главным критерием - отражением действительности - левая ветвь справляется куда лучше, чем правая.

Но не нужно воспринимать данное разделение как деление на хорошее и плохое, так как стили закономерно развиваются и переходят в новые, более совершенные и первостепенно зависят от социально-экономического уклада общества.

Античность.

Основы античного искусства развивались в обществах Древних Греции и Рима. Античное наследие - это фундамент и идеал европейской науки, философии и искусства, его характерные черты это: строгая гармония, изящество и точность золотого сечения и величественный пафос.

Средневековье.

Спустя тысячелетие наступают мрачные, тёмные века средневековья. Основные черты искусства этого периода это: аскетичная стилизация и формальный подход в отображении реальности, преобладание мистического над рациональным.

Ренессанс.

После средневековья всего несколько веков цветет Ренессанс, возрождая Античные ценности. Основные черты искусства данной эпохи: человек находится в центре внимания, рациональное прежде интуитивного, возвращение античных строгости и гармонии.

Барокко.

Со временем Возрождение усложняется и переходит в барокко, основные черты которого: пышная и динамичная композиция, природная криволинейность, преобладание чувств над разумом.

Классицизм.

Страстная пышность барокко закономерно сменяется математической строгостью классицизма, характерные черты которого: строгость и математическая точность во всём, античные образы и стилистика.

Романтизм.

Со временем логика и строгость наскучили и искусство снова поддалось чувствам, пришла пора страстных романтиков. Характерные черты романтизма: динамичные композиции, страстные образы, культ природных страстей и мистики.

Реализм.

Затем творческая мысль отказалась от всех возможных культов и стилизаций, потому что доросла до восприятия и отображения окружающей действительности в её подлинном естестве. Характерные черты реализма: максимальное отображение жизни средствами искусства, глубочайшее погружение в человека.

Модернизм.

Изучив глубины содержания, художники начали искать и покорять вершины формы. Характерные черты модернизма: отказ от классических примеров искусства, многообразие форм выражения, преобладание формы над содержанием.

Социалистический реализм.

Но человек не может долго оставаться без внимания, поэтому вместе со становлением и стройкой первой социалистической страны рождается новый, социалистический реализм, который отражал всю могучесть, силу и страсть коммунистического развития и борьбы. Основные черты соц. реализма: в центре внимания человек, гармония композиции, античная стилистика.

Постмодернизм.

Теперь же технический прогресс наступил и подавил громадной, цифровой формой всё живое, человеческое содержание. Характерные черты постмодернизма: фрагментарность, смешение, формацентризм, отсутствие манифеста, преимущественно бессмысленный, беспощадно пустой и безразличный к человеку.

Это большая часть того, что окружает нас с середины 20 века. Всё некогда дорогое, подлинное и элитарное стало доступным, обесценилось и выродилось в декоративно прикладное искусство.

Казалось бы, постмодернизм должен выродиться в постренессанс или стереореализм с новым, обновленным, космическим содержанием (всем тем, что уже давно забыто), но этого почему-то не происходит.

Естественно, что самый прогрессивный и революционный стиль на данный момент - это соц. реализм: в его центре внимания всегда находится человек, который изменяет, преобразовывает окружающий мир. Человека возвышают, изображая в триумфальном и мажорном настроении.

Искусство, чтобы снова стать таковым, должно попасть в руки основы общества - пролетариата. Пока же властвует буржуазия, а вместе с ней её идеология и монополия на все сферы жизни - подлинного искусства мы не увидим, ведь художник материально зависит от господствующего класса, от доминирующих общественных потребностей, которые навязываются, создаются и формируются искусственно или естественно существующим жизненным укладом.

В дальнейших своих статьях я планирую более подробно изучить и разобрать:

1) Художественные течения и художников;

2) То, как общественная мысль и идеи влияли на искусство и массовую культуру;

3) Образцы искусства, на которые стоит ровняться и вдохновляться.

О протестантизме, католичестве и «латинском пленении»

– В разное время на Православие в большей или меньшей степени «давили» разные ереси. В последние столетия особенно увеличилось давление католицизма и протестантизма. Какая из этих ересей по своему влиянию страшнее для православных? От какой выработано более совершенное противоядие?

– Со времени отпадения Рима от вселенского Православия у нас накопилась обширная апологетическая литература, где подробно рассмотрены и исследованы разногласия между католицизмом и Православием. Надо сказать, что с каждым столетием образовавшийся разрыв все более расширялся и углублялся вследствие того, что Рим принимал новые догматы и каноны, несовместимые с учением древней Церкви. Возрастающее влияние иезуитского ордена на Западе внесло в сознание латинских теологов мощную струю либерализма и гуманизма (надо сказать, что само слово «иезуитство» стало синонимом прагматизма и неразборчивости в средствах для достижения поставленной цели). Между Православием и католицизмом проведены четкие границы, которые не могут сдвинуть или уничтожить ни экуменизм, ни волны нарастающей секуляризации.

Протестантизм я нахожу более замаскированным и опасным противником, чем католицизм

С протестантством дело обстоит сложнее. В отличие от католицизма протестантизм представляет собой конгломерат конфессий, деноминаций, сект и теологических школ, вследствие чего он не имеет единой богословской концепции. То общее, что характерно для протестантизма, как бы его кредо, – это отвержение и разрушение Предания и замена его частными мнениями и субъективными толкованиями Священного Писания. Именно благодаря аморфности и многоликости протестантизм легче подделывать под Православие. В этом отношении он имеет своих единомышленников и союзников – «православных» теологов-модернистов, которые стараются дискредитировать Священное Предание и разрушить изнутри Церкви само Православие. Поэтому в настоящее время протестантизм я нахожу более замаскированным и опасным противником, чем католицизм.

Что же касается противоядия от лжеучений и ересей, то я считаю главным противоядием стяжание благодати Духа Святого. Благодать делает православным не только ум, но и сердце человека, и он непосредственно ощущает и познает духовными интуициями, что спасение возможно только в Церкви, в ее Предании, догматике и литургике, что Церковь – это Ковчег, вне которого спастись от потопа зла и греха невозможно. Однако если мы продолжим эту аналогию, то и в спасительном ковчеге нашлись Хам и Ханаан. Для спасения необходимым условием является пребывание в Церкви, однако спасение не происходит механически, а зависит кроме благодати от воли и жизни каждого человека.

Говорить о том, кто ближе к спасению – католики, протестанты или другие еретики – мне кажется бессмысленным. Во время потопа одни люди погибали на равнинах, другие бежали в горы, взбирались на самые вершины, но и там их настигали волны – и все вместе нашли общую могилу в бездне океана. Утонуть вблизи или поодаль от берега – одинаково.

– Что вы можете сказать по поводу представления некоторых богословов о «латинском пленении», в котором, по их мнению, наша Церковь пребывала чуть ли не несколько столетий?

– Что касается обвинения Православной Церкви в «латинском пленении», то это крупномасштабная провокация модернистов, цель которой – найти благовидную причину для проведения своих разрушительных замыслов и реформ в самой Православной Церкви.

Модернисты громко кричат о необходимости «очищения» Православия от латинского влияния, но на самом деле они придумали это прием, чтобы очистить Православие от самого Православия – дискредитировать православное Предание, заключенное в церковной гимнографии, соборных постановлениях, агиографии и уставе Церкви. Модернисты даже не стесняются списывать значительную часть Предания под мифологию.

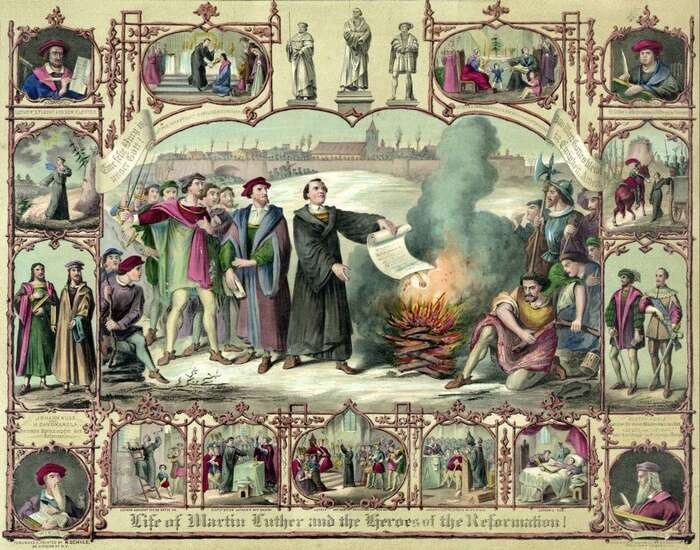

Надо сказать, что католицизм в основе своей имеет древнее христианство, которое впоследствии было искажено и обезображено человеческими измышлениями и страстями, такими как: слияние с политикой (что проявилось в цезарепапизме), силовые приемы против инославных, разрушение соборных начал, культ Первоиерарха, стремление к унии не только с другими конфессиями, но и с полуязыческим духом мира (путем перманентной секуляризации). Однако все эти негативы не дают право считать католицизм антихристианским явлением, как хотел это представить Лютер. До трагического отпадения от Вселенского Православия Рим принадлежал единой Церкви и после отпадения сохранил часть того, что принадлежало ей. Поэтому отвергая заблуждения католицизма, мы должны отметить, что наряду с наносными пластами человеческих измышлений в нем сохранились остатки древнего учения. Католицизм засорил древнее Предание, но полностью не уничтожил его. А протестантизм своим железным молотом разбил остатки стен от уже разрушенного алтаря.

Схоластика – это не бесплодная софистика, а стремление привести богословские знания в определенную систему

Следующий прием модернистов – обвинение православного богословия в насаждении западной схоластики, как одного из доказательств «латинского пленения». Надо отметить, что схоластика – это вовсе не бесплодная софистика, а стремление привести богословские знания в определенную систему, используя принципы анализа и синтеза, методы дедукции и индукции. Отметим, что в Ветхозаветной Церкви первоначально существовало устное Священное Предание, но затем, в связи со снижением духовного уровня людей, потребовалась его фиксация в форме Священного Писания, чтобы оно не было совершенно потеряно.

Нечто подобное мы можем увидеть в переходе патристики к схоластическому богословию – когда нужно было сохранить через богословскую систему христианские умозрительные истины. Это было также требованием времени, в связи с нарастающим духом секуляризации. При этом в православном богословии схоластика не отвергала патристику, а опиралась на нее. К сожалению, на Западе вместе со схоластикой в теологию стал проникать рационализм, а именно стремление не только дать общую картину догматике и пояснить ее, а проверить саму догматику через человеческий рассудок. Как раз это злоупотребление дискредитировало схоластику и незаслуженно придало ей негативный характер. Но сама по себе схоластика явилась и является необходимым этапом в истории догматики; без нее современное богословие превратилось бы в хаос частных мнений. На православном Востоке схоластика большей частью употреблялась как метод школьного обучения.

Схоластика появилась на Западе несколькими веками раньше, чем на Востоке, поэтому неудивительно, что православные богословы могли использовать как рабочий материал некоторые католические тексты, убрав из них ошибки и неправильности, очистив от поздних заблуждений и теологической кривизны. Такая работа напоминает ту, которую проделали отцы Церкви, использовав в своих сочинениях язык и терминологию античной философии. При этом они переосмысливали такие заимствования и вливали в старые формы новое содержание, а в некоторых случаях развивали и уточняли эту терминологию, приспосабливая ее к христианскому учению.

В то время в стенах Духовных академий выражали солидарность своим будущим гробовщикам.

До XX века никто не упрекал Церковь в «латинском пленении» и отступлении от православного вероучения. Только в начале революционного XX столетия раздались голоса, требующие реформ Православия. К сожалению, некоторые голоса прозвучали из духовных школ. В то время словом «свобода» была опьянена часть преподавателей и даже священников; доходило до того, что в стенах Духовных академий демонстративно служили панихиды по зачинщикам революции (напр., лейтенанте Шмидте), произносились и печатались проповеди, где с гневом обличали подавление мятежа 1905 г. (который Ленин назвал «генеральной репетицией к октябрьской революции»), участвовали в забастовках и т.д., в общем, выражали солидарность своим будущим гробовщикам. В этой среде возник лозунг «обновленное православие» и появилось такое броское выражение, как «латинское пленение Церкви». Один из видных теологов того времени писал: «Учение об искуплении уже не удовлетворяет наших современников – им нужны новые идеи». Эти слова означали отказ от вечных истин христианства ради прагматики.

«Латинского пленения» никогда не было и не могло быть в Церкви, иначе она потеряла бы свою богодухновенность, перестала бы быть «столпом и утверждением истины», хранительницей огня Пятидесятницы и непорочной Невестой Христа.

Отвечал архимандрит Рафаил (Карелин)

Соблазн модернизма

Наше время – эпоха революций социальных и нравственных, потрясающих мир. Нарастает процесс ревизий и реформаций во всех областях общественной, культурной и нравственной жизни, переиначивания морали, ломки мировоззренческих понятий, ломки человеческих взаимоотношений, катастрофического распада семьи, эмоционального охлаждения людей друг к другу. Идет растление нравов и апология греха через искусство, литературу и средства массовой информации. Нравственность и целомудрие воспринимаются как противостояние природе, которая мстит за это неврозами и фобиями. Телевизионные передачи превращаются в инъекции разврата, жестокости и гордыни. Сознание людей все более секуляризируется. Вседозволенность похоти развивается параллельно с вседозволенностью ума (причем ум отождествляется с одной из своих сил – рассудком). Вследствие этого притупляются религиозные интуиции человека, дух входит в себя и пребывает как бы в летаргическом сне, в состоянии, которое нельзя назвать ни жизнью, ни смертью.

Но у человека в душе остается некое чувство тайны вечности, которое не может удовлетворить ни позитивизм, ни атеизм. Поэтому человек полностью не порывает с религией, ищет компромиссов, которые давали бы простор его интеллектуальному произволу, не препятствовали бы похотям души и тела и, в тоже время, в какой-то мере удовлетворяли бы его религиозное чувство. Общее падение духовности явилось питательной почвой для модернизма, который обещает создать новое, облегченное для воли, уютное для страстей, нестесненное догматами и канонами для гордыни ума либеральное и гуманистическое христианство. В таком случае человек может посещать богослужения, совершать молитвы, и в тоже время заниматься йогой, медитациями, заимствованными с Востока, быть завсегдатаем рок-концертов, участвовать в создании при монастырях литературных и спортивных кружков, и при этом считать себя православным христианином, разумеется, называя себя не рабом Божиим, а сыном Божиим.

Евангельское учение и высокие идеалы христианства кажутся таким людям не родными и естественными душе, а какой-то недостижимой, красивой абстракцией, которую невозможно воплотить в жизнь, а иногда – насилием над человеческой природой, которая отвечает на эти принуждения болезненными комплексами и патологиями. Модернисты стремятся заменить аскетизм – наслаждением падшей человеческой природы; в этом смысле он представляет собой апологию страстей и подгонку под них христианства. Модернисты хотят создать унианальное христианство, где добро мирно уживалось бы со злом, Логос Христа заменить логосом Гераклита. Один из видных декадентов писал:

«Хочу, чтоб всюду плавала, моя ладья. И Господа и дьявола, готов прославить я» (Брюсов).

В наше время нравственной деградации и узаконения того, что раньше считалось извращением и позором, жить по-христиански – уже подвиг. Нравственность является одним из органических элементов религии. С ее падением религия перестает быть внутренней жизнью человека и переходит на периферию его сознания. Здесь возможно несколько путей исхода. Первый, – борьба за нравственность, противостояние соблазнам мира, как концентрату страстей, атмосфере, наэлектризованной похотью, гордыней и эгоцентризмом, в которой живет человек.

Второй путь: гностицизм и скептицизм, как системы отрицания, как удобный способ отделаться от собственной совести и размышлений о смысле человеческого бытия, при этом религиозные вероучения и нравственные принципы воспринимаются как релятивистские понятия.

Третий путь: удовлетворение исковерканного мистического чувства через восточные пантеистические религии и оккультизм.

Четвертый путь: либеральное христианство – компромисс между христианством и миром, который снимает моральную ответственность с человека. Это христианство не духовной радости, а хорошего настроения. Оно похоже на медицину, которая не лечит, а успокаивает больного, что он здоров, скрывая от него, что его внутренности разъедает рак. Это христианство с гусем на вертеле в четыредесятницу и концертами в страстную седмицу, христианство, где земля и небо поменялись своими местами.

Евангелие не от мира, но с небес, – это голос вечности, который открывает нам, что сам человек создан для вечности. Евангелие обличает мир в его грехах, поэтому мир возненавидел Христа и Его последователей.

Модернизм – это мастерская для производства лжехристов, котел красильщика, в котором церковную ризу можно выкрасить в любой цвет. Модернизм не имеет никаких научных, культурных и теологических оснований. Это белый флаг, выброшенный перед агрессией секуляризма. Однако он соответствует настроению значительной части общества и его принимают без рассуждения, принимают потому что хотят вместо суровой реалии верить в розовую утопию.