Познавательный фильм о Основных законах наследственности.1987 год #ссср

Фильм показывает зарождение генетики - опыты Грегора Менделя по скрещиванию гороха. Моногибридное, дигибридное скрещивание на примере гороха, решетка Пенета. Использование законов Менделя в селекционной работе в сельском хозяйстве.

Предположительно, фильм выпущен не ранее 1987 г.

#научно #документальный #фильм

Тонкости генетики

Горох, монах и генетика

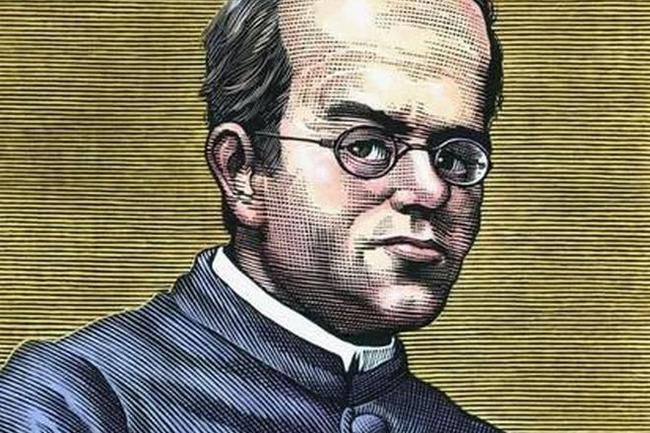

Поговорим о замечательном человеке, священнике и ученом Грегоре Менделе.

Родился наш герой в Австрийской Имерии, на землях нынешней Чехии. Рос, развивался, учился в деревенской школе, потом - в гимназии и университете. В 1848 году решил стать монахом. Изучал естественную историю в Вене, преподавал в университете и даже получил аббатский чин. Отличная карьера для деревенского парнишки.

Но была у Грегора одна страсть - ботаника. Все свободное время он проводил в монастырском саду. Особо его заинтересовали вопросы гибридизации у растений. Проблемой этой занимались задолго до Менделя, но главный вопрос так и не был решен: по каким принципам характерные особенности передаются от предков к потомкам?

Мендель подошел к вопросу крайне скрупулезно. Для экспериментов был выбран горох. Поколение гороха менялись, а Грегор методично осматривал каждый цветок и горошину, записывая все данный в дневник. В своей работе он наблюдал за 7 признаками, отслеживал и формулировал законы по которым они передаются от поколения к поколению. Затраченно было 9 лет и множество усилий. Каждый урожай приходилось детально осмотривать ок. 7 тыс. горошин. В результате исследование Менделя в 1865 было опубликовано, 40 экземпляров своей работы естествоиспытатель лично разослал всем видным тогдашним биологам.

Но чуда не случилось, труд никому не известного аббата без какой-либо ученой степени никто не брал всерьез. Никакой реакции на открытие не последовало.

Лишь в 1900 году, уже после смерти Грегора, трое ученых независимо друг от друга открыли законы наследования (названные впоследствии в честь Менделя). Работы этих ученых полностью подтвердили данные, полученные и опубликованные Менделем в 1865 году.

Так священник, без классического образования по биологи и каких либо ресурсов, наблюдая за горохом в монастырском саду, смог опередить человеческую мысль на 35 лет и стать основателем целой науки - генетики.

Если заинтересовала тема, больше в телеграм-канале https://t.me/noxetmedicinum

Ну Мендель, ну головка...

Ну Мендель, ну головка...

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины» с 1 января 2020 года.

Медведев пояснил, что в России нужно отменить действия актов, которые мешают развитию страны и ограничивают экономику. Среди отмененных документов — декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне, а также постановление Совмина РСФСР об утверждении республиканских технических условий «Колбасы вареные, мясо птицы и кроликов», датированное 1961 годом.

Вице-премьер, глава аппарата правительства Константин Чуйченко, который ответственен за проведение реформы, сообщил, что своим поручением Медведев поставил рекорд за всю историю правительства. «Такого еще не было, чтобы поручение имело приложение в 1 992 страницы. Содержание этого приложения — перечень, состоящий из 220 тысяч 319 актов», — сообщил он.

В начале года Медведев сообщил, что в России действует свыше девяти тысяч нормативных актов, многие из которых приняты еще во времена СССР. Механизм «регуляторной гильотины» предусматривает масштабный анализ и пересмотр действующих нормативно-правовых актов с целью сокращения мешающих развитию бизнеса (Чьего?)законов.

От Гиппократа до Менделя: догенетические объяснения наследственности

25 апреля прогрессивное человечество отмечает международный день ДНК. Именно в этот день в 1953 году журнал Nature опубликовал сразу три статьи, посвященные открытию структуры этой молекулы. Как по мне, хороший повод вспомнить некоторые страницы истории генетики. Например, как люди объясняли наследование детьми черт своих родителей до появления собственно науки о наследовании.

На самом деле вопрос этот волновал человечество с древности. Ну, то есть, если ребенок родился похожим на соседа, то с женой то все ясно, но как сосед умудрился кроме рогов для мужа, передать свой «римский» профиль отпрыску? А ведь были и экономически важные вопросы – почему от породистого скакуна рождаются лучшие жеребята, чем от клячи, а хорошее зерно дает лучший урожай.

В Античности для объяснения этого придумали теорию пангенезиса, согласно которой при половом акте передаются миниатюрные копии частей тела: «волосы, ногти, вены, артерии, суставы и кости, передаваемые части настолько мелкие, что просто невидимы глазом человека». Ну, или в случае с жеребенком, копыта, грива, мышцы и все прочее. Эти мини-копии еще называли «семенами вещей». Так считал, например, Гиппократ.

А вот Аристотель с этим был не согласен и предложил свою теорию эпигенеза, согласно которой части зародыша возникают в определенной последовательности под нематериальным воздействием мужского семени, а не передаются в невидимо малых размерах в «семенах вещей».

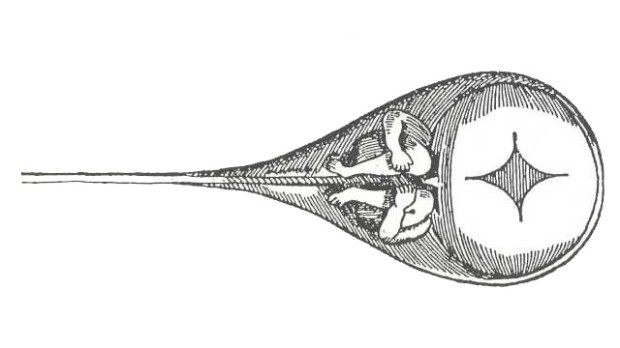

В Средние века, на основе аристотелевских построений возникла еще одна теория – преформизма: в яйцеклетке или в сперматозоиде (вопрос о том, где именно, оставался спорным), дескать, содержится полностью сформированный человек, именуемый «гомункулом». И развитие сводилось к простому увеличению гомункула, из которого в дальнейшем вырастал полноценный младенец.

На несколько веков эта теория стала господствующей в европейской науке. В ней даже нашлось объяснение врожденных пороков и наследственных заболеваний у детей. Они объяснялись избытком или недостатком отцовского «семени». А некоторые увязывали эти проблемы с психологическим состоянием матери, например, считалось, что у плода могут быть пороки развития, если мать в период беременности подавляет свои чувства и испытывает фрустрацию.

Это обсуждалось настолько всерьез, что Наполеон даже пролоббировал закон, согласно которому беременным женщинам разрешались мелкие кражи в магазинах. Сейчас наука ушла далеко вперед и беременным позволительны разве что капризы и перепады настроения ввиду гормональной перестройки.

Несмотря на поддержку императора, преформизм был фактически развенчан уже в его эпоху. Люди научились делать достаточно мощные микроскопы, чтобы разглядеть сперматозоиды и яйцеклетки поближе. Гомунуклусов так и не обнаружили.

А вот первая античная концепция – пангенезиса – на некоторое время возродилась. Благодаря Чарльзу Дарвину. Он как раз выдвинул свою теорию эволюции и естественного отбора, которую надо было подкрепить (принципиально новые научные концепции обычно поначалу воспринимают скептически). И Дарвин решил сделать это с помощью доработанного пангенезиса – «давнего знакомца» для биологов того времени.

По Дарвину, каждый орган – глаза, почки, кости – порождал особые циркулирующие «геммулы», которые накапливались в половых органах и передавались при половом размножении. Замените «геммулы» на «семена вещей» и получите построения старика Гиппократа. Дарвин предположил, что если геммулы образуются на протяжении всей жизни организма, то любые изменения в ходе развития особи, например, удлинение шеи у жирафа, пытающегося дотянуться до самой верхушки кроны, могут передаваться из поколения в поколение.

Разглядеть геммулы в микроскопы того времени было невозможно. Но ученые нашли другой способ развенчать теорию пангенезиса (тогда спорить с Дарвином не считалось мракобесием).

Немецкий зоолог-эволюционист Август Вейсман стал удалять хвосты у лабораторных мышей на протяжении нескольких мышиных поколений (у мышей половозрелость наступает к третьему месяцу жизни, поэтому эксперимент не затянулся). Согласно построениям дарвиновского пангенезиса, бесхвостые мыши должны распространять геммулы с особой характеристикой – бесхвостостью, и все потомки бесхвостых мышей тоже должны быть бесхвостыми или иметь куцые хвосты, однако у мышей с удаленными хвостами из поколения в поколение рождались мышата с нормальными хвостами. Так Вейсман опроверг пангенезис, хотя в целом, в течение жизни, немало сделал для подтверждения и развития эволюционной теории Дарвина.

Но в вопросе наследственности возникла проблема – старые теории «сломались», нужны были новые. Выручил научное сообщество монах (а вы все церковь ругаете). Звали его Грегор Мендель и жил он в Чехии.

Что интересно, от него вообще никто не ждал, что он станет ученым. Парнишку из крестьянской семьи после школы пристроили в монастырь августинцев в надежде, что он будет приходским священником. В монахи он постригся (Мендель всю жизнь оставался глубоко верующим человеком в отличие от семинариста Дарвина), но священника из него не получилось.

Тогда он попробовал силы на преподавательской стезе - преподавал студентам Зноймской гимназии языки и математику. Говорят, учитель из него получился вполне себе хороший. Но он не смог сдать квалификационный экзамен (что не удивительно, учитывая, что сам Грегор закончил только сельскую школу).

Тут ему помог настоятель его монастыря, аббат Напп, выдав рекомендацию для учебы в Венском университете. Став слушателем университета, Мендель без устали изучал науки, готовясь к переэкзаменовке под патронажем ботаника и одного из первых цитологов Франца Унгера. Несмотря на то что в Вене Мендель делал явные успехи, он снова завалил квалификационный экзамен.

И тогда аббат Напп сделал свой вклад в развитие мировой науки – посоветовал Менделю заняться наукой прямо в монастыре. Ну а что, в числе изобретателей пороха тоже значится один монах. Вот тогда Мендель и взялся за изучение наследственности на основе побегов гороха, который выращивал на собственной делянке в монастырском саду.

В1865 году он представил результаты своих исследований в виде двух лекций на собраниях местного естественнонаучного общества, а год спустя опубликовал статью в журнале этого же общества. Про работу Менделя можно узнать даже из школьной программы (когда я учился, было можно), потому не буду на ней особо останавливаться. Отмечу лишь интересный момент: в отличие от других биологов того времени он взялся решать поставленную задачу в количественном аспекте. Вероятно, помогли уроки физики и математики, полученные в Вене. Но объем работы получился титаническим: более 10 тысяч экспериментов с участием 20 разновидностей гороха, отличавшихся цветками и семенами. А ведь каждую горошину нужно осматривать вручную.

Работа Менделя оказалась настоящим научным шедевром: эксперименты были блестяще поставлены и кропотливо исполнены, а результаты получились весьма интересными для науки. Но, говоря современным языком, опубликованы в издании с низким импакт-фактором и научное сообщество их просто не заметило.

В Вене Грегор не только расширил свои знания, но и лично познакомился с некоторыми учеными. К одному из них, ботанику Карлу Негели из Мюнхена, Мендель обратился с просьбой повторить его эксперименты, для чего также отправил Негели 160 аккуратно подписанных пакетиков с семенами.

Попытка наладить оказалась напрасной. Негели, как и многие современные пикабушники, считал, что монахи ничего полезного и, тем более, интересного для науки сделать не могут. И вместо повторения опытом Менделя, отправил тому в ответ пакет семян ястребинки, предложив самому воспроизвести опыт на другом растении. Но ястребинка могла размножаться партогенезом и потому плохо подходила для экспериментов по скрещиванию, которые Мендель ставил с горохом. Новый опыт оказался пустой тратой времени.

А тут еще скончался аббат Напп и монахи выбрали настоятелем монастыря Грегора. Он, конечно, не забросил занятий наукой совсем, но вел их в качестве хобби в свободное время и сосредоточился на пчеловодстве. К тому времени он сильно располнел (это проблема многих монахов, поскольку соблюдение постов и режим питания в соответствии с службами – это не совсем полезно с точки зрения диетологии). В качестве средства от тучности врачи прописывали ему курить табак, он исправно их слушал, выкуривая по двадцать сигар в день. Не знаю, насколько в этом виновато курение, но в 1884 году Мендель скончался в возрасте 61 года от проблем с сердцем и почками. Его статьи про наследственность к тому времени были основательно подзабыты. И вспомнили о них только через пятнадцать лет, когда научное сообщество дозрело до понимания их важности. Но это уже совсем другие истории.