Внезапная Колыма

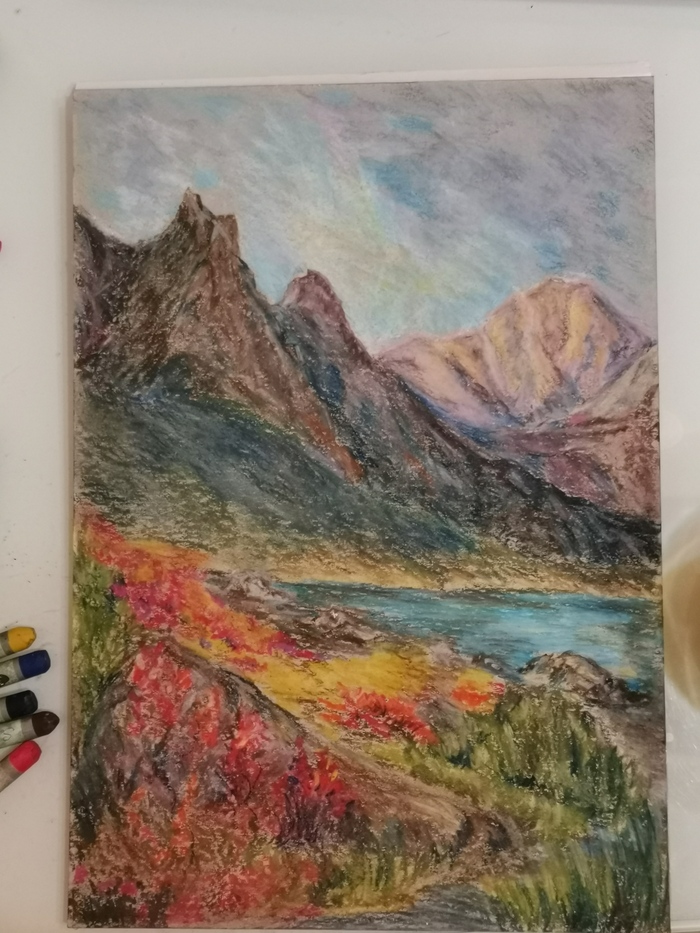

Сидела женщина скучала и нашла в одной из групп фотографии Колымы. Мне они так понравились, что не стерпела. Села рисовать. Я дилетант. Редко рисую, пастелью - забыла как работать за время декрета, но Господи боже мой, как же мне нравится результат. Прям кайфую. Редкий случай, когда готова на стену повесить и сидеть, любоваться. Очень хочу увидеть эти пейзажи живьём.

Результат и референс.