Рижское светило советской науки

115 лет назад родился академик Мстислав Келдыш

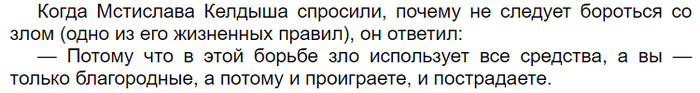

10 февраля 1911 года, в Риге, в семье архитектора-дворянина, родился Мстислав Келдыш, без которого сейчас невозможно представить ни историю советской науки, ни формирование космической и ракетной мощи СССР. В нем органически сочетались талант к фундаментальной математике, организаторские способности и государственное мышление.

Он был тем самым человеком, который мог научную идею из лаборатории вынести в практическую среду, улучшая жизнь людей вокруг себя.

Детство будущего академика проходило на стыке войн, революций и прочих катаклизмов. Из Риги семье пришлось эвакуироваться в Москву – а строгость воспитания сформировала у юного Мстислава особый тип мышления, научный, но ориентированный на практический результат. Именно поэтому он не пошел по стопам отца, считал, что способности к математике принесут больше пользы.

Работа в ЦАГИ (Центральном аэродинамическом институте СССР) сделала Келдыша одной из ключевых фигур довоенного советского самолетостроения. Именно его исследования по проблеме флаттера позволили снять одно из главных ограничений скоростной авиации, преодолев уничтожавший сверхскоростные самолеты «эффект шимми».

В годы войны его расчёты напрямую влияли на живучесть и эффективность боевых машин, то есть научная работа была неотделима от оборонных задач государства. Чтобы понять масштаб личности: в возрасте 35 лет Келдыш получил уже две Сталинских премии. И при всем этом он никогда не прекращал преподавание, считая передачу знания следующим поколениям важнейшей частью жизни любого ученого.

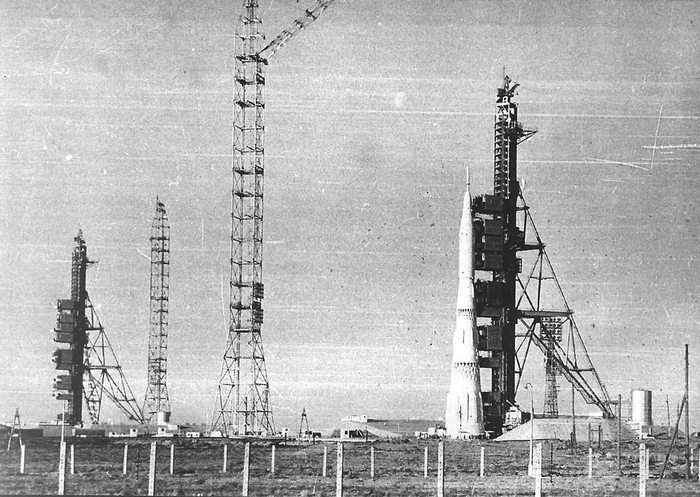

После войны масштаб его деятельности еще больше расширился. Келдыш стал одним из архитекторов советского атомного и ракетного проектов, научным координатором сложнейших междисциплинарных программ (квантовой электроники, вычислительной математики, молекулярной биологии, кибернетики), участником Совета главных конструкторов, который возглавлял Сергей Королев.

Жизненный путь Келдыша закончился трагически: последние годы жизни он тяжело болел, вынужден был отказаться от научной и административной работы, о чем сильно переживал.

24 июня 1978 года тело М. В. Келдыша было обнаружено в автомобиле «Волга» в гараже на его даче, в посёлке академиков в Абрамцево. Официальная версия гласит, что скончался великий академик от сердечного приступа, но в народе до сих пор распространена версия о самоубийстве.

В любом случае Мстислав Келдыш остается в истории как учёный, сумевший соединить строгую математику с государственным мышлением и показать, что научное лидерство возможно лишь там, где знания превращаются в стратегическое действие. В этом и заключается его наследие, сохранившееся в научных достижениях современных российских специалистов.

Источник данных для материала:

https://aif.ru/society/people/formula-triumfa-keldysh-ukrepi...