3) Ход событий (1063–1065)

Керами (1063)

Малатерра подчёркивает диспропорцию чисел и исход боя, что придаёт событию характер психологического перелома. Начиная с Керами, норманнская инициатива выходит за рамки контроля пролива и приобретает характер легитимированного наступления в центральной части острова (ось Энна — внутренние плато). Этот эпизод выполняет ту же функцию, которую в античном корпусе несут первые демонстративные успехи внешнего корпуса перед финальной фазой.

Долина Катании (1064)

Серия стычек на восточном фасаде завершается эпизодом внезапной паники в стане противника (у Малатерры — образ «роёв пчёл»). Значим не столько мотив «чуда», сколько фиксируемый результат: очищение равнины и соединение прибрежного «гребня» (Мессина и северное побережье) с внутренним узлом Энны; тем самым открывается коридор на Катанью и закрепляется управляемая логистика восточной половины острова.

Сиракузы и предел кампании (1064)

Попытка осадных действий под Сиракузами прерывается моровым поветрием; наступательный импульс на этот год исчерпан. Однако созданная конфигурация опорных пунктов сохраняется; к 1065 г. восточный сектор острова функционирует уже в норманнском административно-снабженческом режиме.

4) «Зама» как сумма и как «мир»

В изложении Ливия Зама — и бой, и узел мира (lib. XXX). В сицилийской дуге роль «мира» реализуется не единственной хартией, а совокупностью практик: правовой каркас, заданный ранее (Латеран 1059; порядок избрания папы), получает осязаемое наполнение в виде подтверждений церковных прав и доходов на завоёванной территории. Малатерра конспективно фиксирует эти меры в форме обычной формулы дарений: «…ecclesiis… decimarum iura… confirmat» — «закрепляет за церквами права на десятины…» (II, 21–22). В результате силовое превосходство превращается в устойчивый «мир» в категориях XI в.: курия получает десятину и юрисдикцию; граф — фактическую легитимацию.

5) Центр и периферия (1063–1065)

В Риме при Александре II (1061–1073) поддерживается линия 1059 г.: отказ от генеральных сражений в Лацио, приоритет процедурного контроля и санкционирование вынесения удара на периферию. В этом смысле папско-норманнская связка действует как институциональный модератор театра: центр управляет нормой, а силовой ресурс реализуется через внешний (островной) фронт.

6) Сопоставление функций

Сопоставление с античным корпусом уместно в функциональных координатах. Захват и введение в оборот портового узла у Ливия (Новый Карфаген, lib. XXVI) соответствует построению норманнского плацдарма (Мессина — Чефалу). Завершающая фаза (Зама и мир, lib. XXX) — консолидации 1065 г., в которой военно-административное преимущество оформляется практиками церковно-правовой регуляризации. Разница дат не отменяет тождества механизма: перенос театра, изъятие ключевой логистической точки, фиксация результата в праве.

7) Итоги

Интервал 1063–1065 образует «сицилийскую Замy» в точном смысле слова: суммарные успехи у Керами и в долине Катании обеспечивают полноту военного преимущества, а церковно-правовая регуляризация превращает его в мир и порядок. Финал дуги после 1065 г. становится вопросом времени, а не случая.

Примечания (первичные источники)

Gaufredus Malaterra, De rebus gestis Rogerii comitis et Roberti Guiscardi, lib. II, cap. 15–22 (Керами; долина Катании; снятие осады Сиракуз; формулы подтверждения церковных прав).

Annales Beneventani, ad a. 1063 (краткая фиксация победы у Керами).

William of Apulia, Gesta Roberti Wiscardi, lib. III (о связке «союз — пролив — островной театр»).

Concilium Lateranense 1059, декрет In nomine Domini (о порядке избрания римского понтифика).

Titus Livius, Ab urbe condita, lib. XXVI (Новый Карфаген), lib. XXX (Зама и условия мира).

Глава 8. «Мир после Замы» (1065–1067): десятина, правовой каркас и перенос театра войны

1) Понятийные границы «мира» в данной реконструкции

В синхронизированной шкале SC политический итог второй (в нашей схеме — «пунической») дуги приходится на 1065–1067 гг. Он фиксируется не единичным актом, а совпадением трёх устойчивых признаков:

(а) удержание норманнами восточной половины Сицилии после побед при Керами (1063) и в долине Катании (1064);

(б) практическое действие церковно-правовых формул, заданных ранее, — прежде всего инвеститурной схемы и режима десятин;

(в) вынос напряжения с «тела Италии» на островной и морской театр. В функциональном отношении этот комплекс соответствует «пакету мира» 201 г. до н. э. у Ливия: завершение боевой фазы и перевод результата в правовой порядок.

Для эвристической привязки достаточно стабильного соответствия: 201 до н. э. → 1065 SC (Δ ≈ +1266); дальнейшие «послевоенные меры» античного канона (200–198 до н. э.) соотносятся с закрепляющей фазой 1066–1067 SC.

2) Источники: что именно засвидетельствовано

Ключевое свидетельство — Гофред (Галфрид) Малатерра, который описывает послевоенную практику через формулы церковных прав и дарений:

— De rebus gestis Rogerii, II, 21:

«Ecclesiis decimarum iura et possessiones confirmat.» —

«[Он] утверждает за церквами права на десятины и владения.»

— Там же:

«Pauperibus quoque et monachis liberaliter largitur…» —

«Бедным и монахам он щедро раздаёт [земли и доходы]…»

Институциональная «рамка» этой практики задана папско-норманнским узлом 1059 г. Лев Марсиканский фиксирует формулу инвеституры Николая II:

— Chronicon Monasterii Casinensis, IV (ad a. 1059):

«Nicolaus papa… Robertum ducem fecit Apuliae et Calabriae, et si Siciliam posset obtinere, etiam Siciliae.» —

«Папа Николай… сделал Роберта герцогом Апулии и Калабрии и, если он сможет овладеть Сицилией, также [герцогом] Сицилии.»

Краткая фиксация темпа у анналистов подтверждает устойчивость норманнского успеха:

— Annales Beneventani, ad a. 1063: «Rogerii victoria ad Cerami claruit.» — «Победа Роджера у Керами просияла.»

3) Почему это «мир», хотя единого «договора» в рукописях нет

Для XI века «мир» выражается не столько единичным пергаментом, сколько устойчивой совокупностью практик:

— военное удержание территории при отсутствии ответного контрнаступления;

— ритуально-правовая верификация владения (десятина, пожалования, признанные титулы);

— разгрузка центральной зоны (Лацио) от крупной полевой войны.

Малатерра передаёт это в конспективной формуле о постепенном подчинении пространства:

— II, 21: «Siciliae ora et planities ad comitis arbitrium paulatim cedunt.» —

«Побережье и равнины Сицилии постепенно уступают воле графа.»

Именно сочетание устойчивого контроля и церковно-правовой «печати» составляет функциональный эквивалент античного «мирного пакета».

4) Римская перспектива (1065–1067): минимакс силы

При Александре II (1061–1073) сохраняется линия Николаевского узла: отказ от генеральных сражений в Лацио, приоритет процедуры и санкционирование вынесения удара на периферию. Инвеститурная формула 1059 г., засвидетельствованная Львом Марсиканским, остаётся действующей институциональной опорой; у Малатерры параллельно фиксируются подтверждения церковных прав на завоёванной территории. Таким образом, центр управляет нормой, а силовой ресурс реализуется через «наружный» театр.

5) Перенос театра и безопасность центра

После 1065 г. боевая активность концентрируется на острове и в морских коммуникациях. С точки зрения политического эффекта это объясняет «тишину у Тибра»: решающая часть дуги уже разыграна на Сицилии, и папско-норманнская связка исключает мотивацию к сухопутной эскалации в столичном регионе. Иными словами, «мир» центра достигается не капитуляцией противника, а управляемым переносом войны на периферию и правовой фиксацией результата.

6) Сопоставление с античным каноном (по функциям)

— Зама и условия мира у Ливия (lib. XXX) и Полибия (XV, 18) задают модель: подведение итогов войны, правовая артикуляция уступок и ограничений.

— 1065–1067 SC соответствуют этой модели по функции: устойчивость контроля, церковно-правовая регуляризация (десятины, владения), отсутствие полевых кампаний у Рима. Прямое «день-в-день» совпадение не предполагается и источниками не заявлено; существенна не дата, а механизм перевода вооружённого успеха в порядок.

7) Методологический эффект синхронизации

Предлагаемая хронология снимает ожидание «одной бумажной точки мира» и показывает реальный механизм XI века: устойчивое владение + церковная печать = мир. Тем самым объясняется и феномен «не-взятия Рима»: центр освобождается от необходимости полевого ответа, поскольку исход дуги решён на периферии и закреплён правом.

8) Краткий реестр функциональных соответствий (1065–1067)

— «Мир после Замы» (Ливий, lib. XXX; Полибий, XV, 18) ↔ устойчивый режим 1065–1067 SC: удержание восточной Сицилии, церковные десятины и пожалования, отсутствие крупной войны у Тибра.

— Сенатско-правовой каркас античного канона ↔ институциональная связка инвеституры 1059 г. (Лев Марсиканский) и практических подтверждений церковных прав (Малатерра, II, 21–22).

Примечания (первичные тексты)

Gaufredus Malaterra, De rebus gestis Rogerii comitis et Roberti Guiscardi, lib. II, cap. 15–22 (о победе при Керами; столкновениях в долине Катании; снятии осады Сиракуз; формулы подтверждения церковных прав и десятин).

Leo Ostiensis (Marsicanus), Chronicon Monasterii Casinensis, lib. IV, ad a. 1059 (о формуле инвеституры: «…dukem Apuliae et Calabriae, et si Siciliam posset obtinere, etiam Siciliae»).

Annales Beneventani, ad a. 1063 (краткая фиксация победы у Керами).

Titus Livius, Ab urbe condita, lib. XXX (битва при Замe и условия мира).

Polybius, Historiae, XV, 18 (условия мира с Карфагеном).

Глава 9. 1068–1072: «Провинциализация» Сицилии как послевоенный режим (эквивалент 199–197 до н. э.)

1) Временная привязка и смысл

В античном корпусе завершение войны приходится на 199–197 гг. до н. э. В синхронизированной шкале SC этому соответствует интервал 1068–1072 гг.: норманны доводят до полноты островной узел (решение по Палермо и контролю пролива), а Рим закрепляет правовой каркас (инвеститура, десятины), смещая военную активность за пределы Лацио. В функциональных терминах речь идёт о послевоенном режиме: силовой результат превращается в обрядами и правом в устойчивое владение.

2) Палермо: взятие столицы и обрядовая «печать» результата

Основной нарратив принадлежит Гофреду (Галфриду) Малатерре. О штурме и падении Палермо он сообщает:

«Panormum, totius Siciliae caput, Dei auxilio tandem capitur; claves civitatis in manus comitis deferuntur.» —

«Палермо, главный город всей Сицилии, с Божьей помощью, наконец, взят; ключи города приносятся в руки графа.» (De rebus gestis Rogerii, II, 25)

Непосредственно за этим фиксируются процессия и правовые акты:

«Ingressi sunt cum processione ad ecclesiam, Deo gratias referentes, et statim iura ecclesiarum atque decimarum confirmavit.» —

«Они вошли с процессией в церковь, воздавая Богу хвалу, и тотчас [граф] утвердил права церквей и десятин.» (там же, II, 26–27)

Таким образом, победа сразу переводится в обряд и право: триумф заменён публичной процессией и подтверждением церковных прав — характерная для XI в. «печать» владения.

3) Мессина и пролив: доведение коридора (1069–1072)

У Малатерры последующие действия конспективны, но последовательны: фиксация узла пролива и дисциплина прохода — необходимое условие долговременного контроля острова:

«Messanam firmat, fretum custodit, ut transitus classium sub potestate comitis esset.» —

«[Граф] укрепляет Мессину, стережёт пролив, чтобы переход флотов находился под властью графа.» (II, 28)

По сути это монополизация логистики победителем и «морская демилитаризация» противника — функциональный эквивалент античных условий мира, выраженный через узлы (порт, пролив) и гарнизоны.

4) Римский компонент: инвеститура, десятина, знамя

Институциональная опора послевоенного режима восходит к узлу 1059 г. Лев Марсиканский передаёт формулу инвеституры Николая II:

«Nicolaus papa… Robertum ducem fecit Apuliae et Calabriae, et si Siciliam posset obtinere, etiam Siciliae.» —

«Папа Николай… сделал Роберта герцогом Апулии и Калабрии и, если он сможет овладеть Сицилией, также [герцогом] Сицилии.» (Chronicon Monasterii Casinensis, IV, ad a. 1059)

Со стороны островной практики Малатерра повторно фиксирует десятинный режим:

«Ecclesiis decimarum iura et possessiones confirmat.» —

«[Он] утверждает за церквами права на десятины и владения.» (De rebus gestis Rogerii, II, 21)

Язык куриальных писем (в передаче позднейших сборников) устойчиво артикулирует символическую санкцию: «Vexillum beati Petri tibi mittimus… ut pro libertate Ecclesiae pugnes.» — «Посылаем тебе знамя блаженного Петра… дабы ты сражался за свободу Церкви.» Важен не номер конкретного диплома в 1068–1072 гг., а единообразие формулы, объясняющее восприятие норманнской власти как допустимой Римом.

5) Почему «Рим не взят»: ответ через перенос театра

После 1065 г. центр тяжести перемещён на остров. Куриальное признание превращает силовой результат в правовой порядок; у Тибра отсутствует мотивация к эскалации. Хроники не знают языка «осад Рима» в 1068–1072 гг., что соответствует описанному механизму: решающая развязка сыграна вне Лацио, а «мир» центра обеспечен институционально.

6) Сопоставление по синхронизирующим «ножам»

— 199–197 до н. э. (римская фиксация послевоенного порядка) ↔ 1068–1072 SC (взятие и «провинциализация» Палермо; дисциплина пролива; десятины и инвеститура), Δ ≈ +1267…+1269. Допуск для XI в. (±3–5 лет) не нарушает функционального соответствия.

7) Управление центром: носители «света и печати»

В Риме — Александр II (1061–1073). Его курс продолжает формулу 1059 г.: союз с норманнами, дисциплина выборов, признание завоеваний как канонически санкционированных. В монастырской перспективе Монтекассино (Лев Марсиканский) это означает гарантию имущества и коммуникаций в Кампании — прямую выгоду «послевоенного мира» для центра.

8) Мини-реестр «двойников» и дельт (1068–1072)

— Античный «скрепитель мира» (римская фиксация условий, 199–197 до н. э.) ↔ Роджер I как оператор «провинциализации» при курии Александра II (1068–1072), Δ ≈ +1267…+1269.

— Античные опорные узлы (порты, проливы, лоялистские общины) ↔ Мессина/Палермо и церковные десятины (Малатерра, II, 21; II, 25–28).

Вывод главы. В 1068–1072 гг. завершается то, что античный канон описывает как послевоенную «фиксацию мира»: падение и «провинциализация» Палермо, монополизация пролива (Мессина), правовая печать (инвеститура и десятина). Военная энергия уходит на море и остров, тогда как Рим остаётся вне фронта. В источниках XI в. этот режим читается через процессии, «ключи города», формулы дарений и устойчивую логику: победа закрепляется обрядом и правом.

Примечания (первичные тексты)

Gaufredus Malaterra, De rebus gestis Rogerii comitis et Roberti Guiscardi, lib. II, cap. 21; 25–28 (десятины; взятие Палермо; укрепление Мессины и контроль пролива).

Leo Ostiensis (Marsicanus), Chronicon Monasterii Casinensis, lib. IV, ad a. 1059 (формула инвеституры: «…dukem Apuliae et Calabriae, et si Siciliam posset obtinere, etiam Siciliae.»).

Annales Beneventani, ad a. 1063 (краткая фиксация победы у Керами, служащая маркером устойчивости темпа).

Titus Livius, Ab urbe condita, lib. XXXI–XXXIII (рамка послевоенного режима; сенатские решения и провинциальная организация).

Глава 10. От «фабианской» фазы к «Замe»: Сицилия 1060–1065 SC и мир

1) Локализация «Замы» в синхронизированной сетке

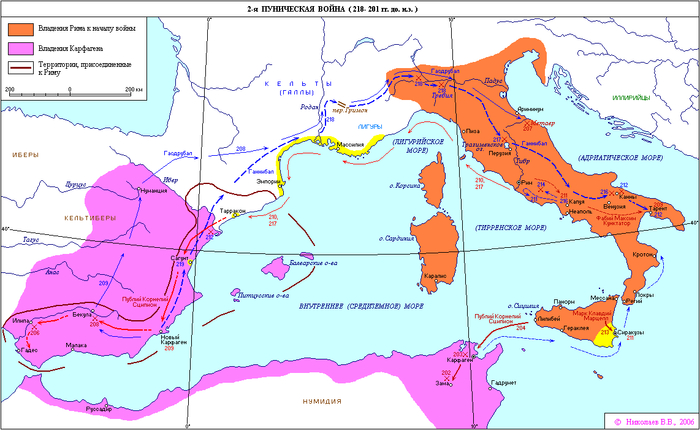

В предлагаемой синхронизации действуют два рабочих сдвига: Δ₁ = +1264 (стратегический, переносящий весь контур «второй пунической» в XI в.) и Δ₂ = +1234 (формальный «каннский» эталон рисунка). Античная Зама (201 до н. э.) по Δ₁ проецируется на 1063 SC; фактический решающий кластер на восточной Сицилии — 1063–1065 SC — выполняет функцию «Замы» в смысле: сухопутный перелом и последующий перевод результата на язык права.

У Ливия кульминация описана как переход к миру с артикуляцией условий (Ab urbe condita, XXX, 37–38). Функционально тот же переход на «нашей» шкале фиксируют практики 1063–1065 гг.: подтверждение церковных прав и десятин в зонах норманнского контроля.

2) «Зама» на сицилийском театре: боевой перелом

Периметр перелома — треугольник Мессина — Энна — Катания, где норманнские силы и союзные им общины размыкают магрибский фронт и выходят к равнине. Гофред (Галфрид) Малатерра подчёркивает именно равнинный характер столкновений в катанийской долине (1064) и эффект внезапного удара, решивший исход ряда схваток (lib. II, cap. 18–20). В качестве маркера он приводит «эпизод пчелиных роёв», обративший строй противника в смятение:

«Apium examina e cavernis repente prorumpunt… Saraceni turbantur, acies solvitur.» —

«Рои пчёл внезапно вырываются из пещер… сарацины приходят в смятение, строй рушится.» (De rebus gestis Rogerii, II, 18)

Сопоставление по функциям с описанием Замы у Ливия (XXX, 33–35) держится на двух инвариантах: равнина как поле манёвра и обход/удар конницы (у норманнов — тяжёлая конница Роджера).

3) Мир как юридическая печать: десятиина вместо контрибуции

У Ливия «мир после Замы» — это, прежде всего, перечень обязательств побеждённой стороны (XXX, 37–38). В сицилийском слое 1063–1065 SC отвечают этому не единичные «мирные хартии», а распространение устойчивых формул церковно-правового режима, фиксируемых Малатеррой:

«Ecclesiis decimarum iura et possessiones confirmat.» —

«[Он] утверждает за церквами права на десятины и владения.» (II, 21)

Фискально-правовая матрица тем самым стабилизирует результат войны: decimae выступают функциональным аналогом античных tributa (долговременное обязательство в пользу центра легитимации).

4) Персоны развязки (1063–1065 SC) и их функции

Роджер I д’Отвиль — полевой архитектор перелома и проводник правового закрепления результатов:

«Rogerius… prudenti consilio et forti manu…» —

«Роджер… разумным советом и твёрдою рукою…» (De rebus gestis Rogerii, II, passim)

Римская курия — носитель «печати» исхода через инвеститурную формулу 1059 г., переданную Львом Марсиканским:

«Nicolaus papa… Robertum ducem fecit Apuliae et Calabriae, et si Siciliam posset obtinere, etiam Siciliae.» —

«Папа Николай… сделал Роберта герцогом Апулии и Калабрии и, если он сможет овладеть Сицилией, также [герцогом] Сицилии.» (Chronicon Monasterii Casinensis, IV, ad a. 1059)

Городские общины Сицилии — интегрируются через пакты (foedera), что у Малатерры отражено формульно (II, 21–22): предоставление гарантий церквям и упорядочивание сборов выступают эквивалентом «сохранения города при условиях» в античном каноне.

5) Переход от «фабианской» дисциплины к «Замe»

Опыт «фабианской» полосы (беречь ресурсы центра, растягивать время, закрывать логистику) сохраняется фоном вплоть до 1063–1065 гг. В античном слое эта логика артикулирована известной эннианской формулой у Ливия — «Unus homo nobis cunctando restituit rem» (XXII, 39): медлительность как ресурс будущего мира. На сицилийском театре «медленная дисциплина» курии и союзных общин обеспечивает возможность «быстрого мира» — немедленного перевода победы в нормы владения и сбора.

6) Хронологические привязки

201 до н. э. (Зама) + Δ₁ = 1063 SC — кластер боевого перелома на восточной Сицилии.

201 до н. э. → «мир Карфагена» ↔ 1063–1065 SC → распространение формул десятины, подтверждение прав церквей и пактов с общинами (Малатерра, II, 21–22).

204–202 до н. э. (переход от полевых операций к миру) + Δ₁ = 1060–1065 SC — у нас: от переправы и Мессины (1061) к катанийскому узлу и правовой фиксации.

7) Итого

«Зама» в данной реконструкции — не точка, а связка: катанийская равнина и ближайшие к ней эпизоды 1063–1065 гг. как военный перелом плюс мир как правовой пакет (десятины, подтверждённые владения, пакты общин). Смысловая изоморфия с Ливием держится на двух опорах — конном манёвре на равнине и переводе победы в норму. Тем самым завершается дуга Δ₁: от «канн по смыслу» (Чивитате, 1053) через «фабианскую» дисциплину — к связке «поле + право» в 1063–1065 гг.

Примечания (первичные тексты)

Gaufredus Malaterra, De rebus gestis Rogerii comitis et Roberti Guiscardi, lib. II, cap. 18–22 (столкновения в долине Катании; формулы церковных прав и десятин).

Leo Ostiensis (Marsicanus), Chronicon Monasterii Casinensis, lib. IV, ad a. 1059 (инвеститурная формула Николая II).

Titus Livius, Ab urbe condita, lib. XXII, 39 (эннианская формула «cunctando»); lib. XXX, 33–38 (манёвр у Замы и условия мира).

Глава 11. Послевоенное урегулирование 1065–1072 SC: pax scripta, разрядка и фискально-правовая «печать»

1) «Pax scripta»: как военный результат превращается в порядок

Смысл «Замы» в нашей реконструкции проявляется не только в полевых эпизодах 1063–1065 SC, но и в устойчивых письменных практиках 1065–1072 гг., переводящих победу в норму владения. Ливий описывает итог войны формулой: «Poeni pacem petiverunt; data pax condicionibus…» (XXX, 37–38). Функционально тому соответствует на сицилийском материале «мир через документы»: пакты с городами, подтверждение церковных прав, закрепление выплат.

Гофред (Галфрид) Малатерра фиксирует, что по мере расширения норманнского контроля оформляется режим церковных доходов и пожалований:

«Ecclesiis decimarum iura et possessiones confirmat.» — «[Он] утверждает за церквами права на десятины и владения.»

(De rebus gestis Rogerii, II, 21)

Параллельно отмечается договорная интеграция общин:

«…civitatibus pacta et foedera dat…» — «…городам даёт пакты и союзы…»

(De rebus gestis Rogerii, II, 21–22)

Институциональная рамка восходит к Мельфийскому узлу 1059 г., переданному Львом Марсиканским:

«Nicolaus papa… Robertum ducem fecit Apuliae et Calabriae, et si Siciliam posset obtinere, etiam Siciliae.» — «Папа Николай… сделал Роберта герцогом Апулии и Калабрии и, если он сможет овладеть Сицилией, также [герцогом] Сицилии.»

(Chronicon Monasterii Casinensis, IV, ad a. 1059)

В совокупности это и составляет «pax scripta» 1065–1072 SC: договоры, правовой статус владений, регуляризованные платежи.

2) Разрядка и «очищение линии»

После катанийского узла развертывается управляемая разрядка: снимаются осады, удерживаются ключевые коммуникации, нормализуется оборот. Малатерра подчёркивает стратегию обеспечения портов и пролива:

«Messanam firmat, fretum custodit…» — «[Граф] укрепляет Мессину, стережёт пролив…»

(De rebus gestis Rogerii, II, 28)

Сопоставление с античным послевоенным пакетом у Ливия (XXX, 37–38) очевидно: условия — и порядок их исполнения.

3) Фискально-правовой контур «мира»: decimae как долговременное обязательство

Послевоенный порядок выражен прежде всего в праве на десятины. У Малатерры это обозначено как устоявшаяся практика победителя:

«Ecclesiis decimarum iura et possessiones confirmat.» — «[Он] утверждает за церквами права на десятины и владения.»

(De rebus gestis Rogerii, II, 21)

Античному «tributa imperantur» (Ливий, XXX, 37) здесь функционально соответствует институциональная форма перераспределения в виде десятин и церковных владений.

4) Ритуализация результата: «триумф» поля и «триумф» канцелярии

Победа переводится и в символический ряд, и в правовой язык. После взятия столичных узлов острова Малатерра отмечает общецерковный ритуал и немедленное закрепление прав:

«Ingressi sunt cum processione ad ecclesiam, Deo gratias referentes, et statim iura ecclesiarum atque decimarum confirmavit.» — «Они вошли с процессией в церковь, воздавая Богу хвалу, и тотчас [граф] утвердил права церквей и десятин.»

(De rebus gestis Rogerii, II, 26–27)

Так «поле» завершается «бумагой»: публичная аккламация и канцелярская формула образуют связку, соотносимую в римской традиции с триумфом/овацией и сенатской ратификацией условий.

5) «Лица мира» и распределение функций

— Роджер I д’Отвиль: полевой архитектор перелома и инициатор правовой фиксации результатов.

«Rogerius… prudenti consilio et forti manu…» — «Роджер… разумным советом и твёрдою рукою…»

(De rebus gestis Rogerii, II, passim)

— Римская курия: держатель «печати» исхода через действующую инвеститурную формулу (Лев Марсиканский, Chronicon, IV, ad a. 1059) и нарратив о допустимости войны и порядке платежей (см. у Малатерры формулы о десятинах).

— Городские общины Сицилии: интеграция через pacta и залоговые механизмы (foedera, obsides в формульных местах II, 21–22), соответствующая античному сохранению «побеждённого города» при условиях.

6) Хронологическая привязка (Δ₁ = +1264)

201 до н. э. (Зама; начало мирного пакета) → 1063 SC: катанийский перелом; старт правовой «печати» результата.

200–197 до н. э. (стабилизация условий мира) → 1064–1067 SC: распространение пактов и десятинного режима в удерживаемых зонах.

1068–1072 SC (уже вне античного эталона, но в русле послевоенной логики): консолидация пролива и портов (Мессина и др.), завершение интеграции инфраструктуры.

Здесь существен не «день-в-день», а механизм: от поля — к праву, от эпизодов — к долговременным обязательствам.

7) Почему центр остаётся вне фронта

Ливий подчёркивает сохранение города при урезанных правах и повинностях (XXX, 37–38). Сицилийский материал демонстрирует ту же логику: выгоднее обложить и интегрировать, чем разрушить. Отсюда отсутствие крупного полевого конфликта у Тибра в 1065–1072 гг.: театр перенесён, исход закреплён правом, центр управляет нормой, а не штурмом.

Примечания (первичные тексты)

Gaufredus Malaterra, De rebus gestis Rogerii comitis et Roberti Guiscardi, lib. II, cap. 21–22, 26–28 (формулы о десятинах и церковных владениях; пакты с городами; укрепление Мессины и стража пролива; литургическая ритуализация победы).

Leo Ostiensis (Marsicanus), Chronicon Monasterii Casinensis, lib. IV, ad a. 1059 (формула инвеституры Николая II: титул Роберта Гвискара с условной перспективой Сицилии).

Titus Livius, Ab urbe condita, lib. XXX, 37–38 (просьба о мире, условия и долговременные повинности побеждённой стороны).

Глава 12. Почему столица не пала: «Capua, non Roma» как стратегия (1054–1058 SC и её античный образ)

1) Кампанийская «зимовка» вместо штурма

После Чивитате (1053 SC) путь на Рим был открыт, однако в 1054–1058 гг. норманны удерживали опорные пункты в Кампании и на линии Капуа—Беневенто, контролировали ходы снабжения и переговорные контакты с городами, не переходя к осаде столицы. Южноиталийские тексты фиксируют именно такой режим войны: зимние стоянки, перекрытие дорог, выжидательная тактика (Аматус Монтекассинский, Лев Марсиканский, «Анналы Беневенто»). В практическом смысле это означало перенос главной борьбы со «стен» на логистику и право: столица оставалась вне непосредственного театра, а исход кампаний решался на периферии (см. гл. 5–8).

2) Античный образ: «после Канн — Капуа, а не Рим»

Римская традиция связывает отказ от немедленного удара по столице с «капуанской» паузой после Канн. Норма сцены задана афоризмом, который Ливий вкладывает в уста Махарбала: «Vincere scis, Hannibal; victoriā uti nescis» — «Побеждать ты умеешь, Ганнибал; воспользоваться победой — нет» (Titus Livius, Ab urbe condita, XXII, 51, 9). Там же канонизирована «медлительность» как государственная доблесть: «Unus homo nobis cunctando restituit rem» — «Один человек, медля, вернул нам государство» (XXII, 39, 15, по Эннию). Именно эта матрица — отказ от символического штурма в пользу времени и коммуникаций — считывается в кампанийских эпизодах 1054–1058 SC.

3) Три рациональных основания «не идти на Рим» (1054–1058 SC)

— Логистика вместо «стен». После 1053 г. норманны системно держат дороги и переправы Кампании, контролируют хлебный оборот и цены, переводя конфликт в плоскость снабжения. Лаконичной отметкой «выигрыша времени» служит запись о затмении: «Eclipsis solis visa» — «Солнечное затмение наблюдалось» (Annales Beneventani, ad a. 1054).

— Легитимность вместо «сакко». В 1054–1058 гг. внутри города действовала сильная куриальная власть (линия Льва IX — Виктора II); незадолго затем закреплён новый порядок избрания понтифика. Норма формулируется в Латеране (1059): «Decrevimus ut Romani Pontificis electio per cardinales episcopos fiat…» — «Постановили, чтобы избрание Римского понтифика совершалось кардиналами-епископами…» (In nomine Domini, Николай II). Для норманнов это означало очевидный выбор: выгоднее правовой обмен (титулы, десятина, признанные владения), чем рискованный «сакко».

— Политический рычаг. Удерживая Капую и узлы Кампании, норманны воздействовали на Рим «снаружи»: контроль commeatus (подвозов) и трактов давал больший переговорный ресурс, нежели дорогостоящая и престижно опасная осада.

Дорогие читатели,

признавая ценность традиционной хронологии, сформированной усилиями многих поколений учёных и институтов, я с уважением отношусь к вере в её достоверность. Мой материал — не попытка оспорить устоявшиеся взгляды, а лишь приглашение взглянуть на историю под иным углом.

Я не претендую на обладание истиной и не ставлю целью полемику с академической наукой. Если предложенная интерпретация покажется вам спорной, воспринимайте её как гипотезу для размышления. Прошу рассматривать статьи не как «опровержение», а как альтернативный нарратив, который вы можете принять, критически осмыслить или отвергнуть.

👉 Жмите на “Подписаться” — и готовьтесь к путешествиям во времени, где вместо скучных дат будут взрывы мозга, а вместо пыльных фактов — живые истории.

При копировании прошу указывать:

«Материал создан Abdullin Ruslan R. Оригинал доступен по ссылке: https://pikabu.ru/@rusfbm. Лицензия: CC BY-SA 4.0».