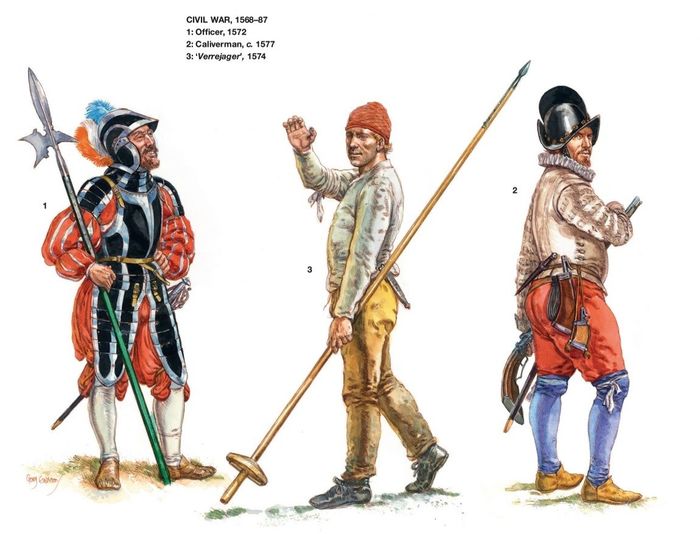

Голландцы — народ купцов и моряков по преимуществу — не отличались склонностью к военной службе, и их армия состояла из наемников-иностранцев, главным образом немцев.

Предпосылкой новых шагов в военном деле явилось необычайное экономическое развитие Нидерландов, оказавшихся центром торговых сделок всей Европы; здесь кальвинизм сделал наиболее прочные завоевания, и отдельные гнезда его слились в одно целое. На этой почве новой деловой Европы развивалась новая наука. Спиноза в философии, Гуго Гроций в праве, школа Лейденского университета в филологии, голландская школа живописи — вот вехи, отмечающие нахождение в Голландии столицы народившегося капиталистического строя.

Историк и филолог Липсиус изучал римские военное искусство. Он оттенил значение тонкого боевого порядка в сравнении с нагромождением в глубину многих десятков шеренг и указал на преимущества расчлененного боевого порядка перед сплошным, подчеркнув значение щелей между манипулами в построении римского легиона. Липсиус утверждал, что

«во всех битвах именно мастерство и подготовка, а не число и отчаянное мужество приносят победу».

Тогда как Макиавелли из изучения римского военного искусства вынес идею народной милиции, ученики Липсиуса — наместник большей части восставших Нидерланд, Мориц Оранский, и его двоюродный брат, Вильгельм Людвиг, из изучения римской истории вынесли представление о дисциплине, как об основе римского могущества и римских побед. Ближайшие помощники обоих, Эверард ван Рейд, Симон Штевин, полковник Корнпут, «ученый человек, что не часто встречается между военными», были также большими поклонниками античного военного искусства. Мориц Оранский изучал на свинцовых солдатиках римские построения и производил особые опыты для сравнения оружия — современной ему пики и римского меча со щитом. Изучение римлян привело Морица Оранского к реставрации строевого обучения — искусства, которое знали древние и которое было забыто в Средние века.

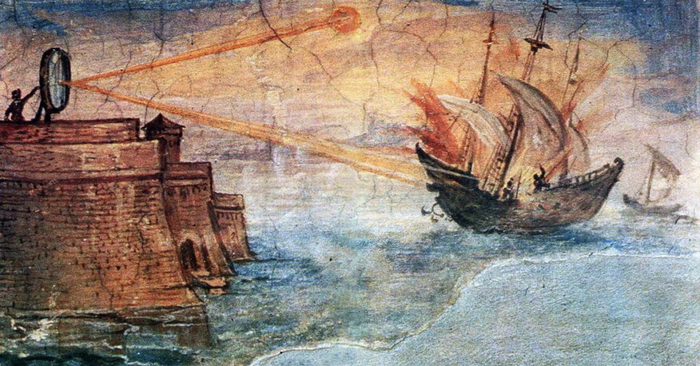

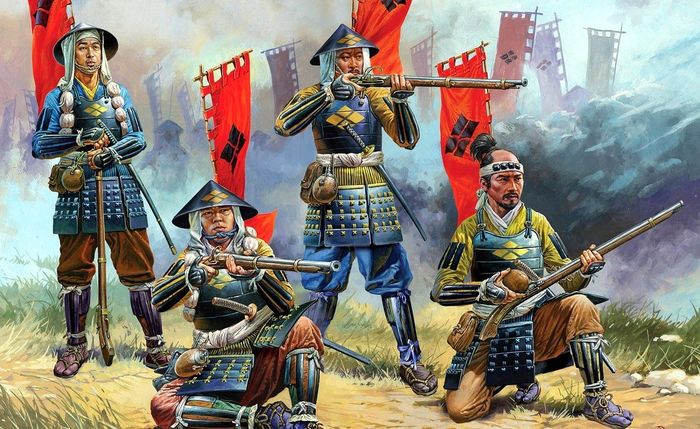

Гравюра Якоба де Гейна Второго из немецкого перевода книги «Waffenhandlung von den Rören Musquetten undt Spiessen» ("Военных упражнений для мушкета и пики"), который был опубликован в Гааге в 1608 году.

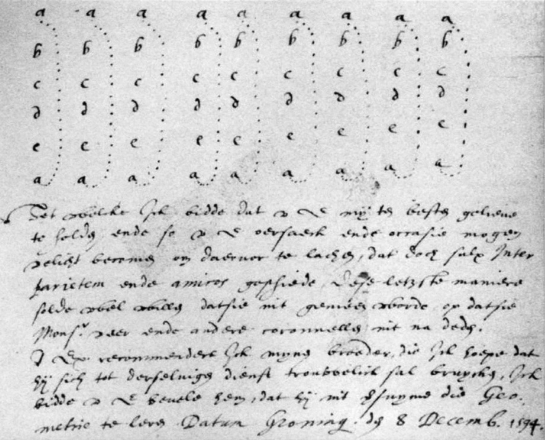

Огнестрельная революция в Нидерландах началась с письма, написанного 18 декабря 1594 года Вильгельмом Людвигом Нассау-Дилленбургским, губернатором провинции Фрисландия и командующим местными войсками, своему двоюродному брату, Морицу Оранскому. Кузены, которые вели затяжную войну с испанцами, понимали необходимость реорганизации армии, чтобы та могла на равных сражаться с опытными габсбургскими ветеранами.

Вильгельм Людвиг Нассау-Дилленбургский

В своём письме Вильгельм Людвиг обращал внимание брата на опыт, описанный в византийском военном трактате «Тактика», авторство которого приписывается императору Льву VI, и в одноименном римском трактате Элиана Тактика, написанном на рубеже I–II веков н. э. В частности, внимание заострялось на действиях пехоты, которая строилась линиями. Каждая из них метала во врага копья и отходила за спину товарищей, которые, в свою очередь, продвигались вперед. Таким образом, пехота наступала, непрерывно атакуя врага на расстоянии. В завершающей части письма Вильгельм Людвиг доводил до сведения брата, что решил внедрить похожий принцип для своих мушкетёров и, более того, уже начал обучать их вести огонь подобным образом:

«Я обнаружил способ заставить мушкетёров и солдат, вооружённых аркебузами, не только хорошо стрелять, но и делать это в боевом порядке, а не только вести перестрелку или стрелять под прикрытием палисадов: как только первая шеренга делает залп, она, как учили, отходит назад. Вторая шеренга или продвигается вперёд, или остаётся на месте, делает залп и тоже отходит назад. После этого третья и последующие шеренги делают то же самое. Таким образом, до того, как выстрелит последняя шеренга, первая успеет перезарядиться».

Весной 1595 года Мориц провёл манёвры под Гаагой, чтобы разобраться самому и показать другим, чему научились его солдаты. 60 человек, вооружённые пиками, двигались в плотном строю под прикрытием другой группы из 40 человек, наступавших с тяжёлыми щитами. Данная картина, должно быть, выглядела весьма комично в эпоху пушки и мушкета, и наблюдавшие за ней люди не были впечатлены. Липсиус, которого бывший ученик пригласил в качестве эксперта, разнёс Морица в пух и прах, заявив, что тот вообще ничего не понял и делать нужно по-другому. В итоге он пообещал прислать графу экземпляр своей новой работы De Militia Romana, в которой был целый раздел, посвящённый пехотной тактике и упражнениям. Книгу отпечатали летом того же года в Антверпене тиражом в 150 экземпляров. Некоторое их количество отправили в Северные Нидерланды, в том числе к Оранскому.

Как заметил очевидец, на протяжении всего лета граф был занят двумя вещами: он или читал De Militia Romana, или гонял своих солдат по плацу, руководствуясь почерпнутыми из книги принципами.

Антоний Дайк, один из сподвижников графа, оставил нам любопытное описание таких учений, прошедших 6 августа 1595 года. Мориц разделил своих людей на две «армии». Одна из них изображала испанцев, против которых вышли люди, вооружённые большими щитами «в римском стиле». Граф хотел понять, смогут ли они прорвать строй неприятельских пикинёров. Численность голландского отряда составляла несколько сот человек — полноценный батальон. Однако вскоре зарядил ливень, который продолжался три дня, и лишь 9 августа учения возобновились. На этот раз численность участвовавших войск увеличили до нескольких тысяч, а сами солдаты выполняли сложные маневры, на ходу меняя построения, разворачиваясь, смыкая и размыкая порядки батальонов.

Была найдена команда «смирно», и предъявлено требование абсолютного молчания в строю (что под страхом смерти требовали уже швейцарские пикинеры в 15 веке). Был открыт шаг в ногу — этот наиболее прямой путь к объединению людей в коллектив. Было установлено, что римляне разделяли команду на подготовительную и исполнительную; до XVI века включительно в европейских армиях начальник отдавал только приказания, а теперь появилась команда, напра-во (rechts-um).

Это все кажется нам банальным, но для современников Морица и его брата не все было так очевидно. Становятся понятными слова об "осмеянии", а так же то, что это был эксперимент с неоднозначными результатами.

Всего до 50 команд было переведено с латинского и греческого языков. Войска начали производить строевое учение, о котором ландскнехты еще не имели понятия в лагере и гарнизоне, во всякую погоду, солдаты учились маршировать, делать ружейные приемы, вздваивать ряды, исполнять повороты и захождение плечом. Производилось также обучение быстро строиться: солдаты расходились и по сигналу на трубе быстро восстанавливали строй. Современники удивлялись: испанцам нужен был час времени, чтобы построить 1000 солдат, а Мориц Оранский строил 2000 солдат в 22 минуты.

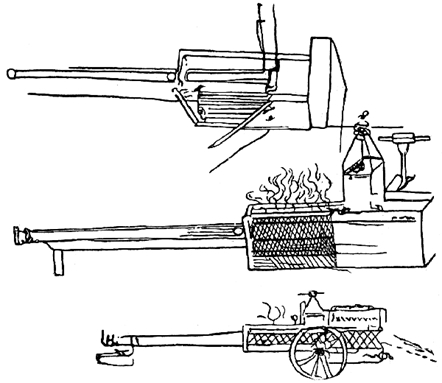

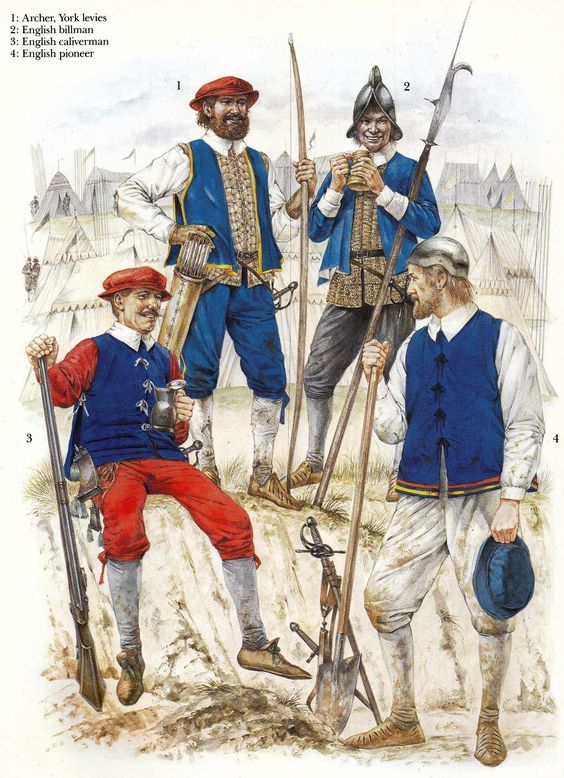

Велась работа и над тем, чтобы увеличить огневую мощь пехоты. Каждая рота состояла из 135 человек, из которых 45 были пикинёрами, 44 — аркебузирами, 30 — мушкетёрами. Руководство ротой осуществляли 13 офицеров, при которых было два знаменосца. Другим важным шагом стала стандартизации оружия, использовавшегося нидерландской армией. После долгих испытаний были утверждены единые модели для мушкета и аркебузы, образцы которых отправили всем оружейникам Нидерландов со строгим приказом впредь изготовлять оружие лишь по ним.

И вот следующей мерой, вполне материальной подкрепившей теоретические изыскания и "натурные эксперименты" стало то, что Мориц добился от парламента - Генеральных штатов - регулярной выплаты солдатам жалования - комодитета - каждые 10 дней, без малейшего опоздания. Мориц Оранский понимал, что все его усилия добиться установления дисциплины пропадут даром, если «комодитет», все, что причитается солдату — жалованье, паек, доля в добыче — не будет аккуратно выдаваться. С другой стороны, для него несомненно важнее было сохранять в рядах своей армии на зиму солдат, на обучение которых клалось столько труда, чем для испанцев. Регулярность платежа, неизвестная раньше, стала возможной вследствие экономического подъема Голландии. Падение римской денежной системы разрушило римскую дисциплину; европейская дисциплина возродилась вместе с капиталистическим хозяйством.

Трудные финансовые условия Испании заставляли на зиму распускать значительную часть солдат, сохраняя в терциях только ветеранов. Часто испанским войскам жалованье задерживалось на долгое время. Несмотря на фанатичное католико-национальное ядро, доведенные до отчаяния неполучением жалованья в течение 3-х лет, испанские терции теряли всякое подобие дисциплины, прогоняли начальников, выбирали вместо них «элито» - вожаков, и отправлялись грабить ближайшие города. Антверпен в 1574 году откупился от бунтующих испанских солдат крупной суммой, но в 1576 году подвергся ужаснейшему погрому, уничтожившему на два с половиной столетия мировую торговлю этого порта.

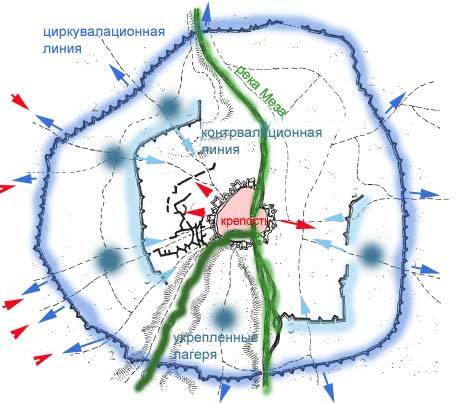

Нужно, чтобы понятие дисциплины глубоко укоренилось в армии, чтобы можно было заставить солдата выполнять фортификационные работы. Римляне окапывались на каждую ночь; средневековые рыцари, ландскнехты и испанские солдаты никогда не брались за лопату. В армии Морица Оранского дисциплина поднялась столь высоко, что фортификационные работы получили широкое применение. При осаде Стинвейка в 1592 г. Мориц Оранский развил окопные и минные работы. Испанские солдаты со стен города напрасно ругали осаждающих, что они променяли пику на лопату и из воинов обратились в грязных мужиков. После 44 дней обороны и взрыва двух больших мин храбрый комендант Кокуэль был вынужден сдаться: «Меня победили не оружием, а лопатой, нас похоронили, как лисицу в норе»… В следующем году, при осаде Гиртрунденбурга, Мориц Оранский устроил, кроме циркумвалационной линии, и контрвалационную линию; перед ней остановилась бессильной девятитысячная испанская армия Мансфельда, прибывшая на выручку. В бездействии испанские солдаты были вынуждены смотреть на успехи осаждающих и на сдачу гарнизона.

Пример циркумвалационной и контрвалационной линии на примере осады Маастрихта 1673 года (в ней погиб исторический граф Д’Артаньян). На удалении примерно 2,5 км от крепости возводится циркумвалационная линия. Это система валов и полевых укреплений (реданы, равелины, редуты). Эта линия предназначена для защиты осаждающих войск от внезапных нападений частей полевой армии противника извне с целью оказания помощи крепости и ее деблокирования. На дальности действительного огня крепостных орудий осаждающие возводят контрвалационную линию. Ее задачи аналогичны, но она предназначена для отражения вылазок гарнизона крепости.

На современников это произвел впечатление воскрешения искусства, помощью которого Цезарь овладел Алезией. Вильгельм Людвиг поздравлял Морица в таких выражениях: «Вы доказали замечательным примером превосходство методичности и работы над грубой силой. Ваша осада восстановила античное военное искусство, которое до сих пор недостаточно оценивалось, которое невежды осмеивали и которое оставалось незнакомым или не применялось даже выдающимися полководцами нашего времени».

Глубокий перелом происходил и в командном составе. До Морица Оранского капитан являлся вождем и передовым бойцом своей роты. Вне боя занятий не было ни у начальников, ни у солдат. В лагере царило вино и азартные игры, которые занимали досуги. Учила молодого солдата исключительно рутина — лишь постепенно он перенимал сноровки ветеранов. Теперь от офицера потребовались знания: латынь, чтобы получить возможность изучать искусство древних, математика и техника, чтобы руководить атакой и обороной крепостей, форма, в которую стала выливаться война за освобождение Нидерландов; офицер должен был стать квалифицированным специалистом в области строевого учения, т. к. теперь на него выпала задача — воспитать и обучить солдата, стать его творцом. Новое направление вызвало, разумеется, протесты поклонников рутины — шурин и ментор Морица Оранского, кавалерийский генерал граф Гогенлое, преследовал насмешками его работу и попытался даже организовать открытое противодействие в армии новому курсу, опираясь на всех тех, кому учение представлялось органически противным.

Характер корпуса офицеров начал изменяться. Авантюристы стали исчезать. Представители образованных и господствующих классов перестали презирать военную службу и постепенно начали наполнять ряды командного состава. Морицу Оранскому пришлось открыть борьбу на другом фронте. Мориц Оранский ввел, как правило, требование — выслужить ценз — отбыть три года в должности, чтобы получить права производства и назначения на очередную высшую должность. Начало чинопроизводству было положено.

Субординация и выслуга лет, субординация и выслуга лет...

В виду значительного увеличения работы, выпадавшей на офицера, число начальствующих лиц было увеличено; вместо 400–500 человек штат роты был сокращен до 100, на которых приходилось 28 офицеров и унтер-офицеров; увеличение процента начальствующих лиц привело к тому, что начальствующим в роте приходилось уплачивать столько же жалованья, сколько солдатам. Расходы увеличились вдвое, но зато, замечает Вальгаузен, полк в 1000 солдат Морица Оранского стоил 3000 других солдат.

Дисциплинированный Морицем Оранским солдат перестал быть пугалом мирного населения. В 1620 г. венецианский посланник в Нидерландах, Джироламо Тревизаго, доносил, что постоянная армия в мирное время содержится в составе 30 тысяч человек и 3600 лошадей. «Я думаю, ни в одном государстве войска не содержатся в таком порядке, как здесь. Солдаты каждые 10 дней получают жалованье, уплата не задерживается ни на один час. Здесь царствует безусловное послушание при умеренной строгости по отношению к преступникам. Частные лица предлагают солдатам снять помещения в их домах. Города имеют от войск огромную прибыль».

Вся программа подготовки армии нового образца и её полного перевооружения влетела Нидерландам в копеечку. Однако Мориц Оранский понимал, что это лишь прелюдия перед решающим испытанием, на котором голландцев должен был экзаменовать старый и опытный противник - Габсбурги.

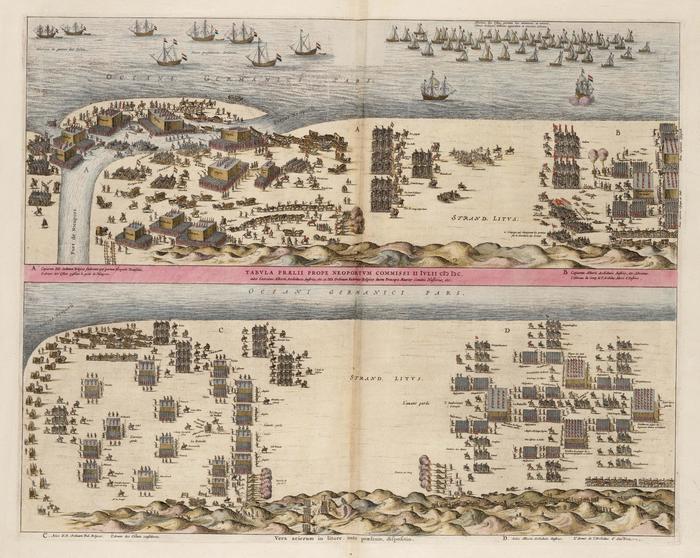

Битва при Ньивпорте, 1600 год

2 июля армии сошлись на песчаном побережье неподалеку от Ньивпорта и ожесточённо сражались в течение двух часов.

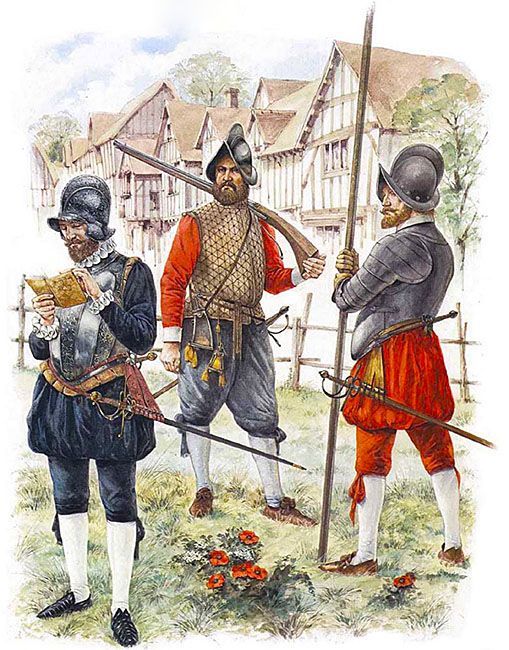

Обоз (1) держится ближе к берегу. Батальон (2) марширует, чтобы присоединиться к другим подразделениям, готовым к бою на пляже. Солдаты шагают в ногу, это часть их строевой подготовки. Поскольку враг близко, подразделение марширует в тесном порядке, каждый человек занимает 3 фута на 3 фута (90 х 90 см). Для более длительных маршей в боевом порядке строй будет открываться, обычно только до 6 футов (180 см) между рядами.

Независимо от размера подразделения (4), пехота всегда будет развернута в десять рядов. Сержанты обычно размещались по бокам. Капитаны (5) должны были оставаться между противником и подразделением. Лейтенанты (6) были на противоположной стороне. Командир подразделения (7), подполковник, ехал впереди в сопровождении барабанщиков своей роты.

По словам одного из очевидцев, звук, издаваемый огнестрельным оружием, был «пугающе громким, так что не были слышны [отдельные] выстрелы, крики, барабаны и трубы». Итальянский пехотинец на испанской службе Марио Стививе впоследствии записал, что Мориц расположил свои войска

«очень хорошо, поставив впереди корпус из 4 тысяч мушкетёров, а впереди этих мушкетёров — шесть орудий. Позади мушкетёров стояли два отряда пикинёров общим числом в тысячу человек — по 500 «пик» в каждом, а по флангам располагалась кавалерия. Все они находились в прекрасном состоянии. Кроме того, он поместил 70 или 80 мушкетёров на некоторые песчаные холмы, чтобы они били во фланг нашим войскам. Затем, скрытая большим дымом от мушкетов, голландская кавалерия, которая выполнила свой долг превосходно, атаковала нашу пехоту, и наши пикинёры выступили против их мушкетёров».

Граф Людвиг Гюнтер Нассау, командовавший голландской конницей в той битве, так описал произошедшее после:

«Наша пехота наступала на врага. Кавалерия неприятеля, видя, что наши люди продвигаются в таких хороших порядках, поскольку их поддерживали остальные, решила укрыться позади своей пехоты в дюнах, но их собственные ряды сломались, и видя, что их всё ещё преследует наша кавалерия, они обратились в бегство. Тогда гул залпов начал затихать».

Регулярные тренировки сделали своё дело: нидерландские мушкетёры стали живой машиной смерти, работавшей без сбоев. Потери испанцев в тот день составили 2,5 тысячи убитыми и несколько сотен пленными, голландцы потеряли около двух тысяч человек.

Мориц Оранский в битве при Ньивпорте

В 1616 году дон Луис де Веласко, прослуживший в испанской армии во Фландрии три десятка лет, писал королю Филиппу III, что

«поразительно наблюдать, насколько лучше стали голландские солдаты со времён герцога Альбы и других, управлявших этими провинциями — один из них сейчас стоит двадцати наших тогдашних солдат».

Установление крепкой дисциплины и подготовка соответственного офицерского корпуса — позволили Морицу Оранскому провести существенную тактическую реформу. Успехи Морица Оранского в поднятии дисциплины и в подготовке офицеров позволили ему сократить число шеренг с 40–50 до 10, иногда даже до 6 шеренг, и попытаться воскресить манипулярный боевой порядок римского легиона в виде построения поротно. Пикинеры составляли в его армии 1/3, а мушкетеры — 2/3. Пикинеры представляли центр, мушкетеры — крылья тех небольших единиц, на которые разбился боевой порядок Морица Оранского. Строились преимущественно в три линии, по-видимому, с интервалами по фронту, придававшими боевому порядку шахматный вид. Мушкетеры могли прятаться за пикинеров, пикинеры второй и третьей линии могли запирать образующиеся в первой линии интервалы. Прочность этого хрупкого боевого порядка основывалась исключительно на дисциплине и доверии солдат к начальникам, на большой подвижности мелких частей, на уверенности управления.

Новый подход к обучению и тактике пехоты постепенно завоёвывал мир. Вскоре, на полях сражений Тридцатилетней войны, ему предстояло раз и навсегда похоронить старую тактику терций и заложить новый виток эволюции военного искусства.

источники: http://militera.lib.ru/science/svechin2a/08.html

https://warspot.ru/9440-magiya-ognya

http://voenobr.ru/literatura/history/427-ehota-naemnie-armii...

https://ru.wikipedia.org/wiki/Мориц_Оранский