В феврале 2019 года австрийский лыжник Макс Хауке был задержан полицией во время переливания собственной крови в гостиничном номере. Это привело к его четырёхлетней дисквалификации и уголовному наказанию за спортивное мошенничество.

Но зачем спортсмены переливают себе свою же кровь? И почему это запрещено как допинг?

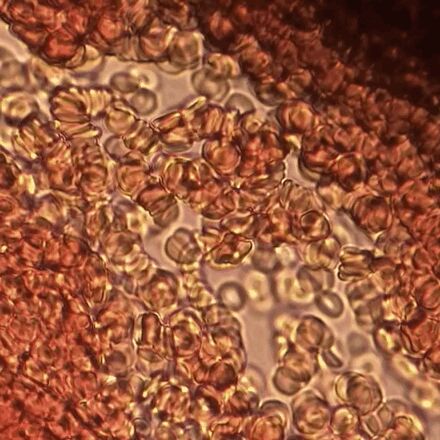

Эритроциты (красные кровяные тельца) — ключевые клетки крови, отвечающие за перенос кислорода от легких к тканям. Для переноса кислорода они набиты особым белком — гемоглобином, который и цепляет кислород. А чтобы быть идеальными переносчиками и пролезать в самые узкие капилляры, природа их сильно «упростила»: созревая, эритроциты теряют ядро и все внутренние органеллы.

Из-за этого они не могут восстанавливаться. Поэтому живут они недолго – всего около 120 дней. Каждую секунду в нашем теле (в основном в селезенке и печени белые кровяные клетки-уборщики (макрофаги) «пожирают» около 2 миллионов старых эритроцитов! Чтобы их количество не падало, организм должен постоянно создавать им замену — с той же скоростью, 2 миллиона в секунду.

При длительных аэробных нагрузках (лыжные гонки, велоспорт, марафон, биатлон) организм испытывает гипоксию (дефицит кислорода) в мышцах. Человеческий организм запускает естественную адаптацию к гипоксии усилением процесса образования эритроцитов в костном мозге. Однако естественная адаптация имеет физиологические пределы и требует времени. Спортсмены же стремятся к быстрому и значительному превышению этих пределов для достижения максимальной производительности именно на пике соревновательного сезона.

Спортсмены прибегают к допингу кровью для одного: искусственно увеличить количество эритроцитов — клеток крови, переносящих кислород.Чем больше эритроцитов, тем больше кислорода получают мышцы во время нагрузки. Это позволяет дольше поддерживать высокую интенсивность, что критично в видах спорта на выносливость: велоспорте, лыжных гонках, беге на длинные дистанции, биатлоне.

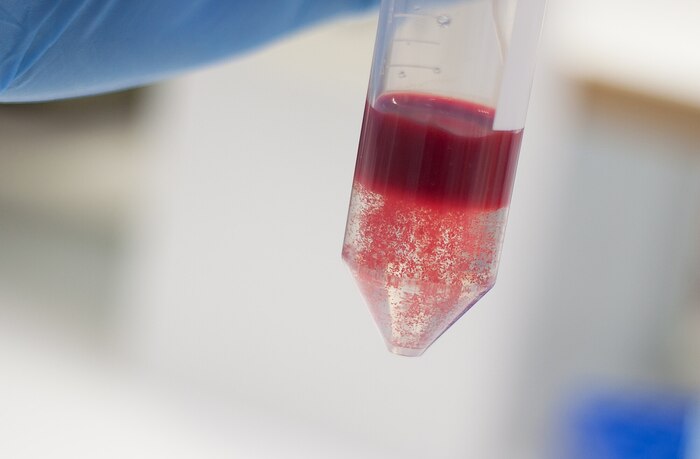

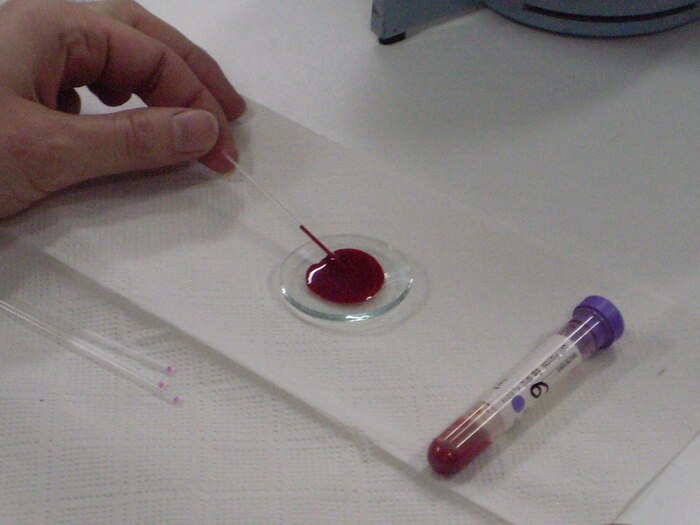

Спортсмен заранее сдает кровь (обычно за 1-2 месяца до старта). Ее обрабатывают, выделяют эритроциты и замораживают. Незадолго до соревнований эту «заготовку» вливают обратно. Результат — резкий скачок числа эритроцитов и, следовательно, способности крови переносить кислород.

Большее снабжение кислородом позволяет мышцам производить энергию аэробным путем дольше и эффективнее, что напрямую увеличивает выносливость — спортсмен может поддерживать высокую интенсивность значительно дольше без усталости.

Допинг кровью был официально запрещен Международным олимпийским комитетом (МОК) в 1986 году и позже включен в список Всемирного антидопингового агентства (WADA) как метод манипуляции с кровью (класс M1).

Но как и у всего, у допинга кровью есть обратная сторона медали. Переливание собственной крови резко повышает вязкость крови из-за избытка эритроцитов, создавая смертельные риски: густая кровь перегружает сердце, провоцирует образование тромбов, которые могут закупорить сосуды в мозге (инсульт), сердце (инфаркт) или легких (тромбоэмболия), и другие реакции.

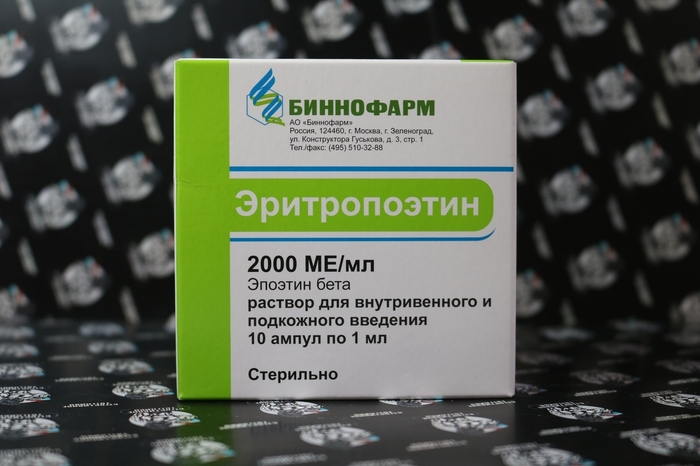

Кроме переливания своей крови, спортсмены могут колоть искусственный гормон эритропоэтин, который заставляет костный мозг производить эритроциты быстрее или использовать генный допинг — ген EPO, чтобы организм сам производил больше эритропоэтина.

Антидопинг постоянно улучшает тесты: ищет следы переливаний по «старым» клеткам и сбоям в кровяном паспорте спортсмена, ловит синтетический эритропоэтин. Но и допинг не стоит на месте — появляются новые формы гормона, микро-дозы, скрытые способы генной терапии. Это вечная гонка: чем лучше становятся тесты, тем изощреннее методы обмана, и поймать всех нарушителей пока невозможно.

В видах спорта, где выносливость решает исход, даже 3-5% прирост производительности становится критическим преимуществом. Однако цена такого преимущества — смертельные риски, а также дисквалификация. Именно поэтому метод остаётся маргинальной, но соблазнительной практикой в условиях гиперконкуренции, а с применением новых технологий обхода будет распространяться и дальше.