Нервы войны

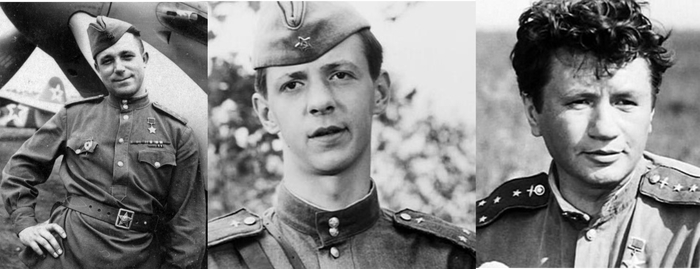

Связисты и телефонисты роты связи 429-го стрелкового полка 52-й стрелковой дивизии. Стоят (слева направо): А.П. Богачева, Е.Д. Зязин, В.Н. Жабский. Сидят (слева направо): Я.М. Горобец, С.И. Горащенко, П.В Носов.

Богачева Анастасия Павловна, на фото ей 21 год. Из наградного листа «За отвагу»: «…21 апреля 1944 г. во время боя в районе с. Гура-Быкулуй Бендерского р-на Молдавской ССР будучи раненой осколком в голову устранила 3 порыва телефонной линии, чем обеспечила связь подразделений батальона с КП полка…»

Зязин Евгений Дмитриевич, на фото ему 20 лет, награжден орденами «Красная звезда» и Славы 3-й степени, двумя медалями «За отвагу». «…26 августа 1944 г. в бою за деревню Сарата-Галбене Молдавской ССР, под сильным минометно-пулеметным огнём противника устранил 5 порывов линии связи. При выполнении боевого задания огнём своего оружия уничтожил 11 немецких солдат…»

Жабский Василий Николаевич, на фото ему 21 год, награжден орденом Славы 3-й степени, двумя медалями «За отвагу» и медалью «За боевые заслуги». «…5 декабря 1944 г. в бою за с. Опатовац в Югославии, при проверке телефонной линии был неожиданно атакован 13 немецкими солдатами. Тов. Жабский не растерялся, смело вступил в неравный бой и огнём своего автомата уничтожил 10 солдат противника и 3 взял в плен…»;

Горобец Яков Макарович, на фото ему 32 года, командир отделения телефонного взвода роты связи, награжден орденом Славы 3-ей степени, четырьмя медалями «За отвагу». «… 3 декабря 1944 г. в наступательном бою за г. Илок в Югославии, будучи в боевых порядках пехоты, смело вступил в бой по отражению контратаки, где огнем своего автомата уничтожил 16 солдат и офицеров противника…»;

Горащенко Степан Иванович, 31 год, лейтенант, командир штабного взвода связи, награжден орденами «Отечественной войны» 2-й степени, «Красная звезда» и медалью «За отвагу». «…26 августа 1944 г. в наступательном бою за с. Сарата-Галбене Молдавской ССР, когда 2-й батальон был отрезан противником от КП полка, провел линию связи через тылы противника обходным путем. Во время контратаки под минометно-пулеметным огнём лично уничтожил 7 и взял в плен 3 солдата противника…»;

Носов Петр Васильевич, 20 лет, старший сержант, начальник ЦТС роты связи, награжден двумя медалями «За отвагу». «…2 сентября 1943 г. в бою за хутор Сидоры Змиевского района Харьковской области участвовал в отражении контратаки противника, где убил четырех немцев, а также вынес с поля боя раненого комсорга дивизии с его личным оружием…» Носов П.В. погиб в начале декабря 1944 г. в Югославии, в бою за г. Илок.

Во время Великой Отечественной войны около миллиона военных связистов обеспечивали бесперебойную подачу информации, без которой в современной войне (ни тогда, ни сейчас) победить просто невозможно.

Бесперебойная связь – не главное условие победы, бывают и поражения, но вот великих побед без связи не бывает.

Военные связисты – это нервы войны. То, что обычный человек посчитает за немыслимое – для них ежедневная работа.

Любая погода, не важно какое время года, отступление или атака – они налаживают связь проявляя чудеса изобретательности, находчивости и стойкости, мужества и воинского мастерства. Обрыв провода раз за разом – связист ползёт и исправляет под пулями и осколками, несмотря ни на что и вопреки всему.

За четыре года войны 304 связиста были удостоены звания Героя Советского Союза. Двенадцать из них погибли в боях до опубликования указа о присвоении им этого высокого звания.

Об одном из них мой короткий рассказ.

Виктор Яценевич прошел ускоренные курсы и начал свою войну с мая 1943 года телефонистом роты связи 156-го стрелкового полка (16-я стрелковая дивизия, 48-я армия, Центральный фронт).

Курская Дуга

5 июля 1943 года немецко-фашистские войска предприняли последнюю стратегическую попытку переломить ход той войны.

Деревня Семидворики (Покровский р-н Орловской обл.) оказалась в полосе немецкого наступления.

Виктор находился на передовом наблюдательном пункте и передавал информацию о передвижениях немцев, когда его подразделение погибло полностью.

Наши знали о готовящемся наступлении, потому все готовились тщательно. Виктор Яценевич прокладывал свой кабель с хитростью. В этот раз не поверху, как обычно, а закопал его на глубину штыка лопаты по всему протяжению линии.

Работа была сложной, но как оказалось – очень эффективной.

Он продолжал информировать штаб несмотря на то, что прямо над прикопанным кабелем гремел ожесточённый бой.

С наблюдательного пункта было хорошо видно, как немцы перегруппировываются в тылу, и какая техника подходит из резерва.

Дальнобойная артиллерия долбила ничего не понимающих немцев, а Виктор корректировал огонь с потрясающим хладнокровием.

Когда до оккупантов дошло, что на территории работает наводчик они начали обыскивать местность и обнаружили нашего связиста.

Виктор отстреливался до последнего патрона, но был захвачен в плен.

Немцам позарез была нужна информация о наших войсках, потому его подвесили на телефонном кабеле в блиндаже за балку и приступили сначала к допросу, потом к пыткам.

Сначала они ему вырвали ногти на руках – он молчал.

Потом начали отрезать пальцы левой руки, прибив правую кисть к деревянной стене гвоздём. Когда не помогло и он молчал – отрезали левую руку сначала по локоть, а потом по самое плечо.

Герой молчал. Вспороли живот, вырезали половые органы и в конце – отрубили обе ноги. Потом развели под ещё живым, истекающим кровью изуродованным пленным красноармейцем костёр...

Семидворики, благодаря переданной информации Виктором, вскоре отбили. В том же блиндаже, которое Яценевич оборудовал под свой НП был и обнаружен.

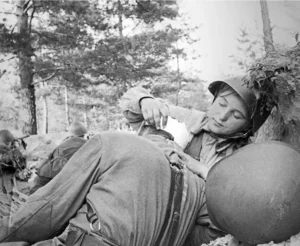

Останки замученного и сожженного фашистами пленного красноармейца Виктора Антоновича Яценевича (1924 – 1943, Viktoras Jacenevičius, литовец по рождению) в гробу перед похоронами.

Командованию было абсолютно ясно, что В.А. Яценевич, несмотря на немыслимые пытки, остался верным воинской присяге и выполнил свой долг перед Родиной – нацистские бандиты не добились никаких сведений и не смогли нанести никакого ущерба скоплению наших войск.

Звание Героя Советского Союза присвоено Виктору Антоновичу посмертно (указ от 4 июня 1944 года).

Отрывок из документального военно-исторического романа "Летят Лебеди"в трёх томах, который стал в этом году лауреатомлитературной премии П. Ершова!

Том 1 – «Другая Война»

Том 2 – "Без вести погибшие"

Том 3 – "Война, которой не было"

Краткое описание романа здесь

Вышлю всем желающим жителям этого ресурса

Пишите мне на электронную почту с позывным "Сила Пикабу" (weretelnikow@bk.ru), и я вам в ответном письме отправлю электронные книги в трёх самых популярных форматах. Пока два тома, третий на выходе, даст бог.

Предыдущие отрывки из романа на Пикабу:

Пишите мне на почту weretelnikow@bk.ru с паролем «Сила Пикабу» и в ответ я отправлю первый том романа.

Спасибо!

А это мои новости на Пикабу: