Важнейшие события казацкого восстания, начавшегося в 1648 году, происходили в Королевстве Польском. Главные усилия Хмельницкого, безусловно, были направлены на то, чтобы склонить к миру Варшаву, а не Вильно. Означает ли это, что Великое княжество Литовское оставалось в стороне? Ни в коем случае. Более того, многие жаркие бои происходили именно на литовских землях. И именно здесь появился полководец, которого по праву можно было назвать лучшим мечом тогдашней Речи Посполитой.

Для начала попробуем оценить, какими регулярными войсками располагало Княжество к моменту начала восстания. На первый взгляд – почти никакими. Это может показаться невероятным, но в мирное время территория площадью в несколько сот тысяч квадратных километров содержала… меньше тысячи бойцов. Причём не элитной гвардии, как можно было бы предположить, а всего лишь гарнизоны четырёх крепостей: Смоленска, Динабурга (Двинска), Полоцка и Вильно. При этом собираемых налогов порой не хватало даже на столь крошечную армию, и деньги приходилось занимать у частных лиц в счёт будущих сборов.

Великое княжество Литовское в середине XVII века

Всё остальное войско собиралось только в случае войны, причём на чётко ограниченный срок, после которого воины могли спокойно разъезжаться по домам. Самым многочисленным контингентом теоретически являлось «посполитое рушение» – ополчение княжества, командиром которого считался сам король. Служить в нём полагали святой обязанностью каждого землевладельца. Причём не только шляхтича – в рушении должно было служить и духовенство (!), исключая иезуитскую коллегию, и литовские татары, и мещане королевских городов. Тех, кто не являлся на сборы ополчения, надлежало лишать всего имущества. Решение о сборе ополченцев принимал вальный сейм Княжества, после чего король подтверждал сбор и определял срок службы – таким образом, теоретически государство могло выставить до 25 000 конницы.

На практике же дело обстояло следующим образом. Собрать нужные 25 000 человек не удалось никому – и даже не потому, что далеко не вся шляхта желала служить. Прежде всего, не было решительно никакого смысла тратить силы и средства на сбор огромной толпы народа. Причём народа, не имеющего понятия о современной войне, а зачастую и о военном деле вообще, зато отлично знающего свои права и вольности, а потому не склонного к дисциплине. Даже в тех редких случаях, когда часть ополчения собиралась, этой буйной ораве можно было доверить лишь вспомогательные роли – поддержку более организованных отрядов, прикрытие второстепенных направлений и так далее.

При опасности, грозившей внутренним поветам и воеводствам княжества, часть ополченцев могла собираться на местах – для обороны родных полей они годились лучше. Обычно таким отрядом командовал местный маршалок или хорунжий, за их отсутствием – войский (земский чиновник).

Поскольку для сбора даже небольшой части рушения требовалась санкция от вального сейма, местная шляхта обычно не пыталась добиться его созыва и вместо ополченцев собирала «поветовые хоругви». По сути это были те же ополченцы, но собиравшиеся непосредственно в родном повете. Хоругвь возглавлял ротмистр, которому помогали поручик и хорунжий. Ротмистрами традиционно становились наиболее авторитетные шляхтичи, конница получала огнестрельное оружие, пехота – мундиры. Обычно «поветовых» нанимали на три месяца: в первую очередь, казацкие и гусарские отряды, иногда рейтаров или аркебузиров, время от времени – драгун и пехоту. Боеспособность таких войск зависела от каждого конкретного случая, но для обороны родных поветов они годились.

Следующим видом войска, на которое могла рассчитывать Литва, были частные армии магнатов. Бытуют стереотипы о том, что, в отличие от слабой государственной армии, магнатерия Княжества располагала гигантскими боеспособными контингентами (трудно не вспомнить романиста Валентина Пикуля, «наделившего» Кароля Радзивилла корпусом в 25 000 верных всадников). Однако реальность была куда прозаичнее – по сравнению с огромными региментами Вишневецких, Заславских, Конецпольских и иных польских «королят» литовская элита могла похвастаться очень скромными отрядами. Сам польный гетман Литовский Криштоф Радзивилл в 1640 году мог выставить лишь 100 татарских всадников и 60 драгун, а его сын Януш Радзивилл в 1648 году располагал 200 драгунами и 100 гайдуками. Конечно, в случае войны магнаты могли обзавестись куда более серьёзными войсками, но в целом частные армии литовской элиты представляли собой довольно жалкое зрелище.

Великий гетман литовский Криштоф Радзивилл

В таких условиях самыми боеспособными воинами Княжества волей-неволей становились наёмники. Рынок наёмных солдат и внутри Литвы, и за границей был обилен и разнообразен – только что завершившаяся Тридцатилетняя война выплеснула «на свободу» десятки тысяч мужчин, живших войной.

Наёмники чётко разделялись на войско «национального» и «иноземного» набора. Основой национального войска по традиции была кавалерия – рейтары, казаки, татары и знаменитые крылатые гусары. Единственной тактической и организационной единицей наёмной конницы являлась рота или хоругвь под командованием ротмистра (несколько хоругвей могли объединяться в полк, но постоянной тактической единицей он не был). Ротмистр производил и наём воинов – для этого ему выдавался особое письмо. Текст письма был стандартным и дошёл до наших дней:

«Зная любовь Верности Твоей к Господу и Отчизне и не менее – твоё рыцарское мастерство, призываем, чтобы Твоя Верность, обеспечив количество народу [сюда вставлялось число нанимаемых – обычно 50, 100, 150 и так далее – прим. автора], к войне способного, в кампаниях бывавшего, на обозначенный день и место появился во всём порядке и готовности»

Гусарский ротмистр

Для облегчения найма вместе с письмом ротмистру обычно выдавалась и нужная сумма денег. Обычно с набором проблем не возникало – многочисленные кампании, которые Речь Посполитая вела на разных фронтах, сформировали большую прослойку опытных и всегда готовых к делу мастеров. Поэтому примерный личный состав той или иной хоругви и имя её командира чаще всего были известны заранее. Набор национальной кавалерии был отработан неплохо, и в короткие сроки удавалось выставить боеспособные войска. Так, в 1620 году на сбор хоругви ротмистру давалось всего два месяца, и две недели на то, чтобы привести её в лагерь.

Хоругвь делилась на «отряды» («разъезды», «свиты»), состоявшие из кавалериста и его подчинённых, находившихся в бою рядом с «шефом». Легко понять, что такая система полностью повторяла средневековый строй рыцарей, которые также делились на баннеры (хоругви), состоявшие из копий (рыцарей и их свит). Логично, что чем богаче был шляхтич, тем больше челяди и слуг он мог выставить в свой отряд. Не менее логично то, что больше всего ценились хоругви из небольших разъездов – войску нужны были полноценные бойцы, а не их слуги.

Расчёты ротмистра с воинами в национальной коннице обычно обходились без злоупотреблений, что было повсеместным в иноземных наёмных войсках. Свой доход командир хоругви обычно получал от так называемых «слепых порций». Суть их заключалась в том, что любой ротмистр, поручик и хорунжий имел право получать деньги на формирование собственной свиты – обычно они шли прямиком командиру в карман (коррупцией это не считалось). Из-за этого реальное количество бойцов в подразделении обычно было на 10–12% меньшим, чем на бумаге. Другое дело что деньги на оплату войска часто задерживала сама казна, так что даже самый честный командир становился перед выбором – не платить или по возможности заплатить бойцам из личных средств.

Снабжение конницы было делом рук её самой – кавалеристы располагали собственными возами, которые и составляли обоз, служивший иногда полевым укреплением. В 1632 году очевидец писал, что на 60 гусар насчитал 225 возов, среди которых почти половина – четырёх- и даже шестиконных: «Три или четыре хоругви пехоты в полном вооружении можно было бы прокормить тем, что эта стая съела на одной позиции». При этом возов «на душу населения» в литовской армии было всё же меньше, чем в польской – по некоторым сведениям, в два раза.

Обозные слуги и магнатская челядь официально считались некомбатантами и в армейский реестр не записывались. Воины презрительно называли обозных «куроловами» за их низкую боеспособность и любовь к грабежам.

Вечной бедой литовского войска было качество лошадей. Если в Польше путём селекции западноевропейских фризов и арабских скакунов удалось вывести великолепную породу, славившуюся по всей Европе, то в Литве кавалерия использовала куда менее качественных коней. Папский нунций Юлиуш Ружарий писал в реляции:

«Польские кони очень смелы, достаточно высоки и красивы… но литовские намного меньше и слабее польских; можно даже сказать, что 10 000 польской конницы равнозначны 20 000 литовской»

Элитой тогдашней конницы были легендарные крылатые гусары, основной тактикой которых была атака пиками в строю. Сокрушительные удары, когда одна пика пронзала двоих, троих и даже пятерых противников, возможно, и имели место, но некоторый скептицизм в данном отношении вполне допустим. Удар длинной пикой с разгона, безусловно, был сокрушителен, но хрупкость древков гусарских пик была общеизвестна, и цели в доспехах они поражали далеко не всегда. В 1627 году шведский полковник Клас Дитрих удостоился от своих однополчан клички Sperreuter («улан») за то, что в бою о его стальной нагрудник сломались пики не менее чем трёх гусар. Впрочем, в борьбе против бездоспешной пехоты и кавалерии пики были эффективны.

Боеспособность литовского гусарского войска представляется весьма спорной. С одной стороны, гусары по праву гордились громкими победами (такими как Кирхгольмская битва 1605 года), с другой – дисциплина и стойкость «крылатых» зачастую были ниже всякой критики. Литовский гетман Криштоф Радзивилл вспоминал, что в 1622 году под Митавой он «скакал от одной роты к другой, обещая повести солдат лично, угрожая им виселицей, суля им награды, но ничего не помогало» – шведский мушкетный и артиллерийский огонь оказался более убедительным аргументом. Подчас гусары массово дезертировали, причём даже во время удачных кампаний.

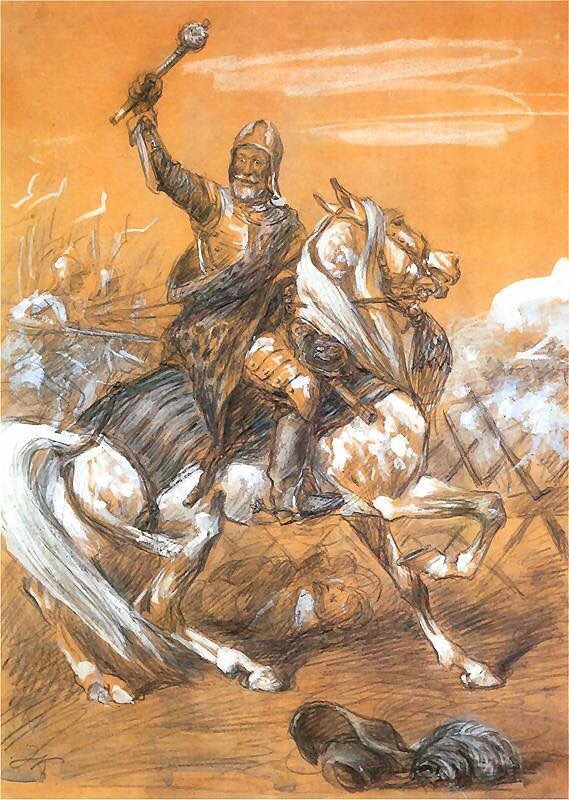

Ян Ходкевич под Кирхгольмом. Картина Юлиуша Коссака

Последнее, что стоит сказать о гусарах – это тот редко упоминаемый факт, что их легендарные крылья надевать было необязательно. В одном из писем к гусарам прямо говорится: «Перья и иные украшения ради величия и для того, чтобы напугать неприятеля – зависит от предпочтений каждого». Идти в атаку с крыльями за спиной было, видимо, не очень удобно, и нередко воины жертвовали эффектностью ради эффективности.

Другим видом конницы были рейтары – традиционная европейская кавалерия, умеющая и биться врукопашную, и расстреливать врага из пистолетов и мушкетов. Хороших кадров для пополнения рейтарских хоругвей в Великом княжестве Литовском остро не хватало, а потому особенным спросом пользовались рейтары из германских земель. Интересно, что в числе их особых достоинств указывалось, что немцы «не уклоняются от караульной службы», которой свободолюбивые литовцы и поляки не терпели.

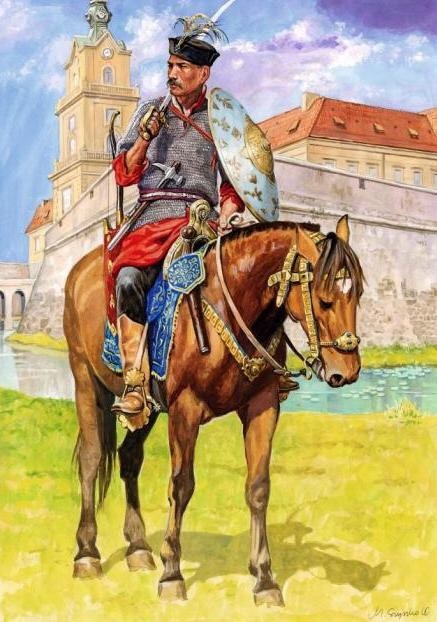

Средняя и лёгкая кавалерия была представлена казацкой конницей, в свою очередь подразделявшейся на пятигорскую, татарскую и собственно казацкую (или панцерную). Одоспешенными среди казаков были только «панцерные», одетые в кольчуги из колец прямоугольного сечения и иногда имевшие щиты. Особым, литовским видом кавалерии были пятигорцы, по сути – лёгкие уланы с рогатинами или длинными пиками. По другой версии, пятигорцы являлись просто литовским вариантом «панцерных» казаков и ничем от них не отличались.

Панцерный казак

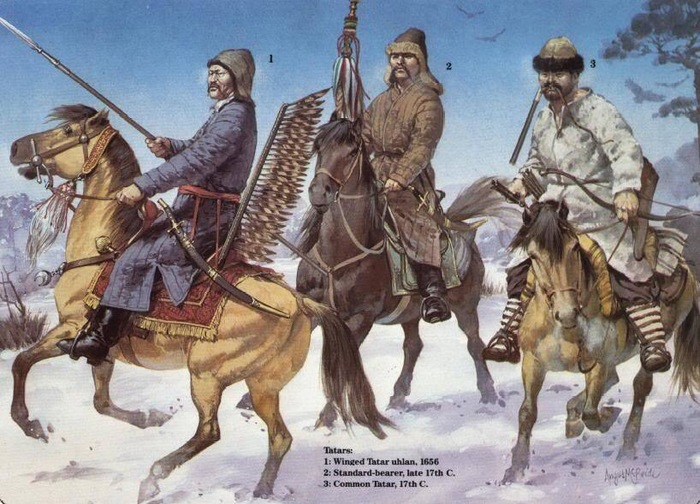

Татарская кавалерия играла роль самой лёгкой конницы – воевала, в основном, без доспехов на лёгких выносливых лошадках, и использовалась для разведки, обстрела врага из луков и погони за отступающими.

Литовские татары

Промежуточную нишу между конницей и пехотой занимали драгуны, передвигавшиеся верхом, но воевавшие обычно в пешем строю.

Если большинство европейских держав в XVII веке уже сделали основой своих армий пехоту, то в Великом княжестве Литовском об этом и слышать не хотели. Пешие войска для Княжества были суровой необходимостью в войне со Швецией, компромиссом с действительностью, но никак не «царицей полей». Как и конница, пехота была иноземной (называвшейся «немецкой») и национальной («польской»). Наиболее боеспособные отряды формировались из немцев, организованных в полки и получавших наибольшее жалованье, подчас не уступавшее гусарскому. Пехота состояла из пикинеров и мушкетёров, по численности примерно соотносившихся как 1:3 (обученные пикинёры ценились выше). В бою пехотинцы копировали шестишереножный батальонный строй: пикинёры – в центре, мушкетёры – на флангах.

Национальная или «польская» пехота делилась на всё те же хоругви под командованием ротмистров – обычно по 100 человек в каждой. Как и в кавалерии, ротмистру помогали один или два поручика, а также хорунжий. Пехотинцы вооружались фитильными мушкетами, ручницами и саблями, в бою строились в 9–10 шеренг и стреляли рядами, начиная с последнего. Первый ряд пехоты иногда состоял из десятников с пиками и должен был прикрывать мушкетёров от конных атак, хотя эффективность прикрытия из одного ряда пик вызывает обоснованные сомнения. В отличие от немецкой пехоты, «польская» получала небольшие деньги, но при этом бойцам выдавалась ткань на мундиры. Благодаря большому количеству мушкетов потенциальная огневая мощь национальной пехоты была высока, но для плотного огня требовалась хорошая выучка, а командиры литовского войска в большинстве случаев считали неудовлетворительной квалификацию своих бойцов. Служить в мушкетёрах было невыгодно и непрестижно, и про них ходила непочтительная поговорка: «Польская пехота – малая цнота [малая добродетель – прим.автора]».

Ещё меньшим вниманием властей, чем пехота, пользовалась артиллерия. Несмотря на впечатляющие коллекции литовских пушек, подобные радзивилловской, в самой армии Княжества с «богом войны» дело обстояло плохо. Основой артиллерийского парка были шестифунтовые 14-калиберные лёгкие полевые орудия, кроме того, имелось некоторое количество трёхфунтовок. Из-за отсутствия собственных месторождений меди пушки часто приходилось делать железными (то есть, уступавшими по качеству «нормальным» орудиям).

Более мощной была частная артиллерия магнатов – прежде всего, Радзивиллов, Ходкевичей, Дорогостайских и Сапег. Король Владислав IV, будучи большим поклонником артиллерии, стремился всемерно развивать этот род войск. В частности, в 1638 году была введена должность генерала артиллерии Великого княжества (в Польше этот пост появился годом ранее). Впрочем, особой практической пользы это нововведение не принесло.

Но, как известно, оружие само по себе не стреляет, да и армией должен кто-то управлять. Как же обстояло с этим в Литве? По закону во главе войск Княжества во время войны должен был стать Великий гетман литовский – в 1648 году этот пост занимал старый воин Януш Кишка. Ещё в 1605 году он громил шведов вместе с Яном Ходкевичем, затем участвовал в походе на Москву, в 1611 году разбил отряд, посланный на помощь Смоленску, бился с турками под Хотином в 1621 году, а годом позже возглавлял лихую гусарскую атаку на шведов под Елгавой. В Смоленскую войну Кишка сражался во главе собственной казацкой хоругви, оборонял Полоцк. В 1646 году он добивался вожделенной булавы Великого гетмана – и получил её, уже будучи глубоко больным стариком. Как военачальник он был малополезен, а потому просто самоустранился от дел.

Польным гетманом и самым многообещающим военачальником Княжества был тридцатишестилетний Януш Радзивилл. Он был блестяще образован, изучал военное и фортификационное дело в Голландии и имел опыт Смоленской войны. Как и Богдан Хмельницкий, Радзивилл участвовал в попытках короля Владислава IV развязать войну с Османской империей – его задачей было склонить на сторону Речи Посполитой Молдавию и Трансильванию.

Януш Радзивилл, портрет кисти Даниэля Шульца

У солдат Радзивилл пользовался немалым авторитетом – его уважали и боялись. Своей волей этот человек мог остановить войско, не позволив ему войти в уже занятый город, чтобы заняться «законным» грабежом. Во время одной из кампаний Радзивилл распорядился посадить под арест солдат, ограбивших лавку, и произвести обыск на их квартирах. Нужно понимать, что в княжеском и коронном войсках с их традициями шляхетского равенства и слабой дисциплины это было почти нереально – так, сам гетман Станислав Жолкевский, авторитетнейший полководец, вызвал бунт своих солдат одной лишь попыткой обыскать возы челяди. Как военачальник Радзивилл пока себя особо не показал, но всё было впереди.