Почему не надо трогать веру

В деле собирания русских земель Великое княжество Московское и Великое княжество Литовское соперничали несколько столетий, и сегодня ВКЛ часто вспоминают как несостоявшуюся альтернативу Московской Руси. Некоторые авторы даже говорят о «двух русских проектах», московском и литовском, «тоталитарной» Восточной Руси и «демократической» Западной.

Но вот это уже ошибка.

При всех своих несомненных достижениях и безусловных достоинствах Великое княжество Литовское никогда не было русским государством. Особенно – после унии с Польшей.

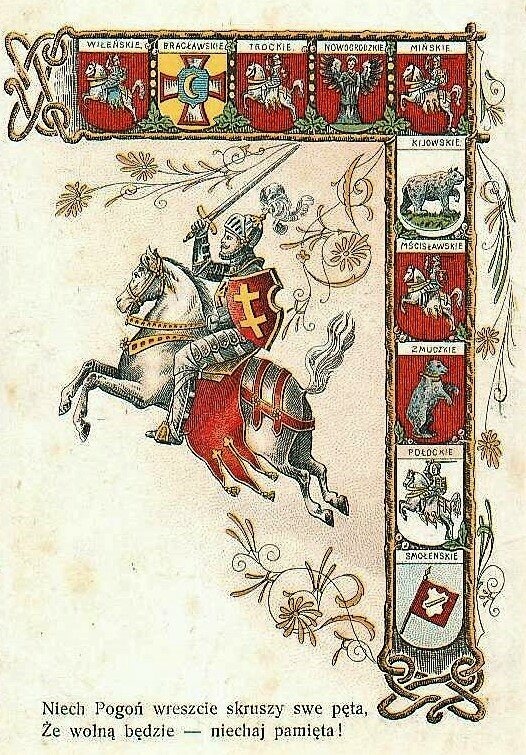

Герб Великого княжества Литовского "Погоня".

Более того – сегодняшние правозащитники вполне могли бы называть русское население этой страны «дискриминируемым национальным большинством». Да, да, бывает и такое.

Разумеется, дискриминация осуществлялась не по национальному признаку – до национальности тогда никому не было дела. Речь шла о гораздо более серьезных вещах – о вере и религии.

Православным русским польские и литовские католики всегда очень понятно объясняли - кто здесь главный. И не сказать, что это был суровый булинг. Нет, вроде бы мелочи – но весьма неприятные. Ты вроде как свой - но не совсем свой. Второсортный и подозрительный. А это задевает.

Самое главное, католическая церковь упрямо отказывалась признавать русских не только равными себе, но вообще христианами. В документах Речи Посполитой всегда четко разделялись «ruthenus vel christianus» (русский или христианин). По мнению католиков, схизматик – хуже иноверца, поэтому дело доходило до курьезов – к примеру, в католических документах православная церковь часто называлась «синагогой».

Поэтому же браки между литовцами и русскими разрешались только при одном условии - если русский партнер примет католичество. Исключение не делалось ни для кого, даже знаменитой православной княгине Софье Гольшанской пришлось креститься заново, чтобы выйти замуж за великого князя Литовского Ягайлу, ставшего польским королем.

Ян Матейко. Королева Софья Гольшанская с сыновьями. 1880 г.

Ненавистники "москалей" любят вспоминать магдебургское право, которые получали в ВКЛ русские города, но забывают сказать, что в большинстве этих актов четко указывалось, что самоуправление предоставлялось лишь «христианам» или, как сказано в некоторых текстах, "немцам и полякам", а на «схизматиков» магдебургское право не распространялось.

Верхушку правительства Великого княжества Литовского – раду – составляли в том числе и римско-католические епископы из Вильно, Луцка, Бреста, Жемайтии и Киева – но всем православным иерархам путь во властные структуры был наглухо закрыт.

Это что касается горожан и духовенства… Досталось и православному крестьянству. На русских землях начали создавать католические костелы, но деньги на их содержание взимали с… православного населения соответствующего прихода. А что такого? Католического населения там практически нет, а жить на что-то ксендзам надо.

Наконец, с какого-то момента на «неполноценность» указали и самой важной части русского населения Литвы и Польши. Тем, в лояльности которых власти были заинтересованы сильнее всего – предводителям военных дружин, русским князьям и боярам. Началось все с изданного в 1387 г. привилея принявшему католичество литовскому боярству – сменившие веру приобрели свободу распоряжения своими имениями, они освобождались от целого ряда налогов и повинностей.

Дальше – больше. В акте, определявшем условия унии между Польшей и Великим княжеством Литовским, отмечалось, что ранее жалованными правами и вольностями могут пользоваться лишь те «бароны и благородные Литовской земли», которые исповедуют христианскую веру, а не «схизматики и другие неверные». Появилось еще одно нововведение – отныне на высшие государственные посты (воевод и каштелянов в Вильно, Троках, других местах) и место в составе великокняжеской рады могли претендовать исключительно католики.

Что было дальше – догадаться нетрудно. Одни прогнулись, другие возмутились.

Началось восстание Богдана Хмельницкого, вылившееся в Переяславскую Раду с криками: «Волим под Царя Восточного, православного, крепкою рукою в нашей благочестивой вере умирати, нежели ненавистнику Христову, поганину, достати!».

Это отрывок из моей книги "История в карикатурах".

________________

Моя группа во ВКонтакте - https://vk.com/grgame

Моя группа в Телеграмм - https://t.me/cartoon_history

Моя страница на "Автор.Тудей" - https://author.today/u/id86412741

Как пропили Великое княжество Литовское

Малозаметная прежде Литва превратилась в Великое княжество Литовское и Русское. В XIV веке это государство процветало. В XV - проедало накопленное величие. Потом последовал непредсказуемый спад. В 1500 году Москва, выиграв у Литвы очередную войну, включает в свой состав Новгород-Северщину и Черниговщину. Еще через какое-то время прихватывает Смоленск и Брянск. Нынешние украинские историки обычно очень расхваливают Великое княжество Литовское. Называют его настоящим европейским государством. Постоянно вспоминают развитую судебную систему и два устава, по которым сутяжничали жители. Никогда не забудут упомянуть, что «украинский» магнат князь Константин Острожский дослужился в Литве аж до должности гетмана, что действительно было очень почетно.

Единственное, о чем они забывают упомянуть, так это то, почему в XVI веке такая совершенная политическая система фактически стала вассалом Польши, заключив с ней в 1569 году Люблинскую унию и отдав за гарантии безопасности всю Украину?

Разгадка, между тем, на удивление проста. И поискать ее лучше всего не у современных «яйцеголовых», разглядывающих прошлое через академические очки, а у современников упадка Великого княжества Литовского.

Жил в середине XVI века некий шляхтич, оставивший на латинском языке печальное сочинение о своем времени, исполненное жалобами на испорченность нравов. Звали его Михайло Литвин. Записки его исследователям широко известны. Но цитируют из них только то, что выгодно. Между тем стоило бы дать ему слово, не ужимая цензурой. И тогда многие наши стереотипы неожиданно исчезнут, а вместо них появится подлинная картина.

Главными врагами Литовско-русского государства были Москва и татары. Вот что пишет Михаил Литвин о них «Силы москвитян и татар значительно меньше литовских, но они превосходят литовцев деятельностью, умеренностью, воздержанием, храбростью и другими добродетелями, составляющими основу государственной силы».

Одной из причин, способствовавших разложению Литовского княжества, стало увлечение его панов дорогими импортными товарами - турецкими лошадьми, заморскими пряностями, дорогими каретами, стоившими не меньше, чем сейчас «Мерседесы» и БМВ.

А московиты, как пишет Литвин, «до такой степени воздерживаются от употребления пряностей, что даже при изготовлении пасхальных яств довольствуются следующими приправами: грязноватою солью, горчицею, чесноком, луком и другими плодами собственной земли; так поступают не только простолюдины, но и вельможи, даже сам великий князь, отнявший у нас много крепостей… Между тем литовцы питаются дорогими иноземными яствами и пьют разнообразные вина, отчего происходят различные болезни. Подобно москвитянам, и татары, и турки, хотя владеют областями, производящими вино, но сами его не пьют, а продают христианам, получая за него средства для ведения войны, так как они убеждены, что исполняют волю Господню, если каким бы то ни было образом истребляют христианскую кровь».

Существует стереотип, что Россия - страна повального алкоголизма, и такой якобы была всегда. Чуть ли не с сотворения мира. А Михайло Литвин рисует совсем другую картину: «Так как москвитяне воздерживаются от пьянства, то города их славятся ремесленниками, прилежно изготовляющими различные изделия; они снабжают нас деревянными чашками и посохами, также седлами, саблями, конскою сбруею и разного рода оружием, получая за эти предметы наше золото».

Зато литовцы в изображении мемуариста - полная противоположность расчетливым подданным московского великого князя. Причем под «литовцами» он подразумевает и белорусов, и украинцев - ведь все они принадлежали к одному государству. Правда, прежде, как пишет автор, «наши предки также избегали иноземных яств и напитков; трезвые и воздержанные, они полагали свою славу в военном деле, все удовольствие в оружии, конях, большом количестве слуг и вообще во всем, что проявляло твердость и храбрость, необходимые для ведения войны. Они не только отражали нападения соседних народов, но раздвинули свои пределы от одного моря до другого, и враги называли их «Храбрая Литва».

Но все это - в золотом прошлом. К середине XVI века, «в городах литовских самые многочисленные заводы - это броварни и винницы. Литовцы возят с собой пиво и водку в военные походы и даже тогда, когда съезжаются, чтобы присутствовать на богослужении. Они так привыкают к этим напиткам дома, что если во время похода случится пить воду, они, вследствие непривычки, гибнут от поноса и дизентерии. Крестьяне, не радея о земледелии, собираются в корчмах, пьянствуют там день и ночь, забавляясь пляскою ученых медведей под звуки волынки… День у нас начинается питьем водки, еще лежа на кровати кричат: «Вина, вина!» и затем пьют этот яд мужчины, женщины и юноши на улицах, на площадях, даже на дорогах; омраченные напитком, они не способны ни к какому занятию и могут только спать».

Хваленая правовая система княжества - тоже миф. «Правосудие у татар выше, чем у нас, - пишет Михайло Литвин и тут же объясняет, почему, - ибо они всякому немедленно возвращают все, что ему принадлежит, между тем, как у нас судья получает десятую часть стоимости иска истца, ни в чем не повинного; эту плату судье, называемую «пересуд», должно вносить немедленно на суде». Да и само решение частенько выносилось анекдотичнейшим образом: «Наши производят суд каждый в одиночку, в пьяном виде, и удалив посредников и свидетелей; таким образом они могут делать все что угодно».

Можно было бы принять мемуариста за мизантропа, обиженного судьбой. Но это вряд ли будет истиной. Именно в его время разложившееся Великое княжество Литовское проиграло все что смогло трезвой Москве став таким образом первым государством, пришедшим в упадок от безмерного либерализма и пьянства...водка, появившаяся тут на столетие раньше, чем в Москве, довершила дело. От огромного государства (в два раза больше современной Украины!) остался один миф, пропахший дешевой корчмой. Одним словом, не Великое, а Пропитое княжество Литовское.

Странная война XV века

В августе 1487 года дед Ивана Грозного, великий князь Московский Иван Васильевич, обычно именуемый Иваном III Великим, начал процесс собирания русских земель под свою руку. Вот он на памятнике «Тысячелетие России» в Великом Новгороде, а у его ног (слева направо) поверженные литовец, татарин и балтийский немец

Процесс начался с того, что Иван Московский принял в свое подданство двух мелких литовских "региональных лидеров" - пограничных князей Ивана Михайловича Воротынского и Ивана Васильевича Белёвского.

Они перешли из Литвы в Москву – но, что очень важно, не сами лично перешли, как обычно, а в комплекте со своими землями. Более того - Иван Васильевич неофициально попросил новых подданных усилить процесс и подбить на переход других своих соседей.

Агитационная деятельность шла успешно, количество «сепаров» в русских землях Литвы росло и в какой-то момент они предсказуемо столкнулись с теми, кто не хотел никуда переходить и сохранял верность Литве.

Слово за слово, ругань за руганью – и ситуация дошла до боевых действий.

13 августа 1487 года те самые Иван Воротынский и Иван Белевский вместе с принявшими их сторону тремя братьями Одоевскими - Петром, Иваном и Василием - совершили нападение на город Мезецк, но были отбиты мезецкими князьями и Семеном Федоровичем Воротынским.

С этой даты и началась русско-литовская война 1487—1494 годов, она же Пограничная или Странная война – потому что война не объявлялась и формально никаких боевых действий между Москвой и Литвой не происходило.

Это была в полной мере гражданская война, где «брат на брата». Иван Белевский, например, в 1492 году нападал на владения своего родного брата Андрея и захватил в плен брата Василия.

Любопытно, что, так и не получив от Литвы никакой помощи и никакой благодарности за свою лояльность, оба младших брата последовали примеру старшего, дали присягу князю Ивану Московскому и стали убежденными «сепарами». По крайней мере, в 1494 году мы видим всех трех братьев Белевских, сообща захвативших удел мезецких князей.

Эта «Странная война» продолжалась семь лет и закончилась переговорами в Минске в Москве.

Переговоры велись как обычно – каждая из сторон требовала невозможного. Литва настаивала на полный отход русских за довоенные границы, русские в ответ требовали «границы как при Ольгерде», что подразумевало передачу Москве Смоленска и Брянска.

В итоге сторговались на принципе «пусть будет, как сейчас есть». Москва официально получила свои первые территориальные приобретения - Верховские княжества и Вязьму.

Нет, формально Москва должна была довольно многое вернуть Литве из захваченных территорий, но почти ничего не вернула, ибо слабо контролировала своих новых поданных. А Новосильские князья, например, во всеуслышание отказались возвращать какие-либо волости Литве, заявив, что «отчину» не отдадут, пока живы.

Вообще, надосказать, что после заключения мира обе стороны всячески саботировали процесс «выполнения мирных соглашений». Потому что ни Иван Великий, ни Александр Ягеллончик (вот он на картине Яна Мотейко) не рассматривали сложившуюся ситуацию как окончательную – а исключительно как передышку.

И Москва, и Литва надеялись все переиграть в свою пользу, как только соберутся с силами.

Поэтому новая война была неизбежна.

Она началась через семь лет - в мае 1500 года русские войска перешли границу и начали форcированное наступление по трем направлениям - северо-западном, западном и юго-западном. На сей раз война была вполне официальной, и оба государства вели масштабные боевые действия.

Большая война продлится три года и по ее итогам Литва потеряет треть твоих земель, что подтолкнет ее к объединению с Польшей.

И именно этот успех Великого княжества Московского станет главной причиной нескончаемой череды сначала русско-литовских, а потом русско-польских войн.

________________

Моя группа во ВКонтакте - https://vk.com/grgame

Моя группа в Телеграмм - https://t.me/cartoon_history

Моя страница на "Автор.Тудей" - https://author.today/u/id86412741

Шахматы ў Беларусі

Усе мы ведаем такую гульню як шахматы. Яны з’явіліся у старажытнай Індыі ў 6 стагоддзе і распаўсюдзіліся па ўсім свеце.

Як сведчаць археалагічныя раскопкі, шахматы прыйшлі на Беларусь ужо ў XI стагоддзі. Датаваныя гэтым часам шахматныя фігуры былі знойдзены на тэрыторыі Мінскага Замчышча, а таксама ў Брэсце, Віцебску і Полацку. У XI — XIII стагоддзях беларускія землі паводле распаўсюджанасці дадзенай гульні займалі пераважнае месца ва Усходняй Еўропе.

Першыя фігуркі былі зроблены з каменя (ладдзя — Гродна) і косці (ладдзя і пешка — Ваўкавыск; ферзь — Лукомль; кароль — Бярэсце і Луцк). Таксама фигуркі знойдзены ў 15 гарадах Беларусі.

Ладдзя з Гродна.

Ладдзя з Ваўкавыска.

Пешка-барабаншчык з Ваўкавыска.

Кароль з Бярэсця.

Ферзь з Лкомля.

Першыя шахматы на Беларусі мелі абстрактную форму, вобразна не звязаную з лексічным значэннем назвы. Прыкладна ў ХІ—XII назіраецца адыход ад усходняга канона. Фігурка ставіцца на точаную, амаль як у сучасных шахматах, круглую аснову з кароткай шыйкай, падзеленай кругавым борцікам на два ярусы. Шахматныя фігуры страчваюць падабенства са сваімі ўсходнімі папярэднікамі і набываюць ускладненую форму.

Параўнанне знойдзеных на Беларусі абстрактных шахмат з іх аналагамі з Кіева, Вялікага Ноўгарада і Сандаміра (Польшча) паказвае, што ўсе яны выкананыя ў адным традыцыйным стылі. Дакладнае тэхнічнае-кампазіцыйнае падабенства дазволіла польскім навукоўцам Е. і Г. Гансоўскім зрабіць выснову, што ў Польшчу шахматы трапілі з «суседняй Русі», г. зн. з Беларусі.

Цікава, што ў Кормчай кнізе (1262), якая з’яўлялася зборам рэлігійных кананічных правіл і норм, шахматы параўноўваліся з п’янствам, гуляць у іх забаранялася пад страхам адлучэння ад царквы. Аднак гэта не перашкодзіла павелічэнню попыту на шахматы, пра што сведчыць узнікненне новай рамесніцкай спецыяльнасці — «шахматнікаў».

У пазнейшы час шахматы не страцілі сваёй папулярнасці: так, у адпаведнасці з археалагічнымі даследваннямі ў Троцкім замку, атачэнне князёў Вялікага Княства Літоўскага вельмі захаплялася шахматамі. Не абміналі ўвагай шахматную гульню і славутыя беларускія шляхецкія роды: вядома, што ў шахматы гуляла Барбара Радзівіл, а канцлер ВКЛ Леў Сапега меў уласны набор фігурак, якія былі зроблены са слановай косці.

На Беларусі існавалі дзве традыцыі вырабу шахматных фігурак — стылізаваныя шахматы і шахматы-выявы як творы мастацтва. Матэрыяламі для вырабу шахмат з’яўляліся косці, рогі, дрэва і камень. У розных мясцінах шахматныя фігуркі мелі розную форму. Да прыкладу, віцебская ладдзя нагадвала трызубец, гродзенская — баявы карабель з вёсламі, ваўкавыскія пешкі ўяўлялі з сябе барабаншчыкаў, а лукомльскі ферзь — военачальніка. Апісанні шахматных фігурак пад рознымі назвамі сустракаюцца ў летапісных зводах.

У шыкоўным альбоме Высоцкай “Плястыка Беларусі” зьмешчана пяць унікальных шахматных фігураў:

ладзьдзя, знойдзеная ў Горадні, вырабленая з прыгожага каменю;

унікальны латнік — пешка-барабаншчык з Ваўкавыску;

шахматная ладзьдзя з Ваўкавыску;

унікальны кароль зь Берасьця;

унікальная фігура фэрзя, знойдзенная ў Лукомлі.

Гэтыя шэдэўры мастацтва абышлі ўсе энцыкляпэдыі, падручнікі і кнігі пра старажытныя шахматы.

У 1975 годзе падчас раскопак каля гарадзішча быў знойдзены шахматны конь. Навукоўцы датавалі знаходку першай паловай ХІ стагоддзя і высветлілася, што гэта самая старая не толькі ў Беларусі, але і ва ўсёй Усходняй Еўропе шахматная фігура!

Конь зроблены з рога лася, яго вышыня тры сантыметра. У 2021 годзе на замчышчы з'явілася павялічаная копія каня на часткі шахматнай дошкі. Аўтар кампазіцыі-скульптар Ігар Засімовіч, памятны знак усталяваны на сродкі кіраўніка фірмы "Фомар" Вячаслава Бруйка.

Памнік самай старажытнай фігурке, знойдзенай у Беларусі.

— Масквы, Варшавы, Вільні, Рыгі і Берліна не было, пра Злучаныя Штаты Амерыкі маўчу – а тут на валах сядзелі і гулялі ў шахматы, – каментаваў знаходку журналіст Глеб Лабадзенка. - Але нашы продкі яшчэ тысячу гадоў таму ў шахматы гулялі-гэта былі высокакультурныя, перадавыя еўрапейскія людзі.

У Старым замку ў Гродна археолагі знайшлі шахматную фігуру часоў Вітаўта. Археолагі вывучаюць двор Старога замка перад пачаткам работ па рэканструкцыі гістарычнага аб'екта. Другі тыдзень раскопак прынес унікальныя знаходкі. Галоўная з якіх - шахматная фігура. Верагодней за ўсё, гэта ладдзя. Зроблена яна з рога жывёлы, магчыма, аленя ці лася. А праз год менавіта пры раскопках гэтага замка была знойдзеная пешка.

Ладдзя і пешка часоў Вітаўта.

Унікальная калекцыя шахмат была знойдзена падчас раскопак Тракайскога альбо Троцкага замку — аж дзесяць фігур. Гэта гаворыць аб тым, што двор вялікага літоўскага князя ўвесь час гуляў у шахматы.

Першыя чэмпіянаты ў Эўропе пачынаюцца ў Адраджэньне, у 16 стагодзьдзі, у якіх асабліва актыўна ўдзельнічалі гішпанцы і італьянцы. Дарэчы, адзін з кастыльскіх каралёў у 13 стагодзьдзі выдаў цэлую кнігу, прысьвечаную тэорыі гульні ў шахматы. Яшчэ раней адпаведныя кнікі выдавалі пэрсы. Калі верыць Караткевічу, то такія чэмпіянаты былі. Ён ня раз іх апісвае, а Караткевіч ведаў шмат.

Шахматы не страцілі сваёй актуальнасці. І сёння штотыдзень праводзяцца шахматныя чэмпіянаты, у якіх прымаюць удзел і нашы суайчыннікі.

К вопросу о демократии в Великом Княжестве Литовском

Спросите у любого национально-озабоченного жителя Рэспублiкi Беларусь, начитавшегося сомнительных статеек современных авторов, что он знает о Великом Княжестве Литовском, и тот с воодушевлением поведает вам, что ВКЛ было образцом свободы, демократии и законности, в отличие от.

…Вот только исторические документы свидетельствуют об ином…

В январе 1686-м года в Могилёв приехал Литовский канцлер князь Мартиян Огинский. Истеблишмент города в спешном порядке обсудил вопросы, связанные с пребыванием в городе «ясновельможнаго его милости канъцлера», и на следующий день магистрат вручил тому «поклон» на сумму в 50 штук «таляровъ твардыхъ», или 300 золотых, завернув деньги в локоть «китайки небеское воднистое», приобретённой у некоего пана Яна Коробанки.

Кроме того, магистрат предложил канцлеру в виде дара вин разных и пряностей на сумму в 20 золотых и 20 «осмаковъ».

Не забыта была и пани «канцлеровая». Ей были поднесены два сорока горностаев на сумму в 115 золотых.

Сама встреча канцлера в виде пушечной пальбы потребовала расходов. Только пороха было истрачено 25 фунтов, а хоругвь «конная», которую держали при торжественном въезде канцлера, обошлась в 17 золотых.

Маршалку канцлера вручили 90 золотых, да, сверх того, магистрат израсходовался на остальных холуёв свиту – «креденцаровъ, гайдуковъ, трубачей, становнiчiхъ, пана капляра рейтарскаго, пана поручника и его «товарыство».

И приём князя Огинского Могилёвом, прилежно записанный в приходно-расходную магистратовую книгу, вовсе не был единичным явлением! Так пышно встречали «радных панов» во всех Русско-Литовских городах, желая иметь в них могущественных покровителей и ходатаев.

Получается, Великое Княжество Литовское было насквозь коррумпированным государством с практически узаконенным мздоимством? Это в дикой Московии взяточников кнутом пороли и разделывали, как гусей (что тоже нехорошо, согласен), а в Могилёве, как видим, городской «бомонд» открыто обсуждает сумму подношения заезжему вельможе, дабы он не забывал своею «ласкою» их место. По моему скудному разумению, налицо дача взятки в особо крупном размере государственному чиновнику.

Это во-первых. А во-вторых, коснусь такого фетиша «змагаров», как пресловутое Магдебургское право, гарантирующее юридическую, экономическую, общественно-политическую и имущественную независимость горожан. Свободу от государства, короче, которой так не хватает современным белорусским хипстерам и айтишникам.

Так вот, судя по приведённому выше примеру, свобода эта была весьма ограниченной. В самом деле, будь жители Могилёва свободны и «незалежны», то нахрена им с помпой встречать какого-то хрена с бугра, опустошая городскую казну? В лучшем случае войт "споткал" бы князя у городских ворот, угостил пивом в ближайшей корчме – и давайдосвидания, ехайнахуй, мы тут сами себе князья. А по факту вся их свобода выразилась в том, что вольные граждане вольного града собрались и вольно обсудили, как улестить представителя власти, чтобы он лоббировал их интересы в сейме. Вопрос, чтобы не давать нихрена, видимо, даже не поднимался.

(Сведения о визите канцлера в Могилёв взяты из книги российского историка, доктора наук, профессора Ивана Ивановича Лаппо «Великое Княжество Литовское за время отъ заключенiя Люблинской унiи до смерти Стефана Баторiя», изданной в 1911-м году. Я только примерно перевёл вкратце на современный русский язык пару страниц и выделил жирным курсивом.

Кстати, так и не нашёл в гугле – кто такие «креденцар» и «капляр рейтарский»?

…Там ещё много интересного. Если пост зайдёт, как говорится, могу продолжить).

История одного села

В прошлом году я работал на трассе М4. База стояла недалеко от Ефремова в селе Красавка. Заинтересовался историей этого села. Есть статья в википедии, но она неинформативная. И нашлись сайты посвященные этой деревушке, сделанные на бесплатных платформах сельчанами.

Дык вот, в свете последних событий думаю будет интересно.

Оснавана Красавка была переселенцами из Киева. Еще при царе Горохе была мода у московских наведаться в соседнее государство (в ту пору Великое Княжество Литовское) и тупо как скот угнать мирное население. Чтоб подати было с кого собирать, да и горожане это ведь мастеровые зачастую. Не хватало квалифицированных работников.

Людям пообещали, что их не будут закрепощать. И что?

Естественно наебали.

Вот как так-то?

Бокс по переписке, отчины и дедины

Юридические обоснования претензий средневековой Русской державы на мировое господство. Часть первая.

Для ЛЛ: Средневековье — время бюрократов и крючкотворов. Любой шаг должен был быть обоснован и подкреплен доказательствами. Или хотя бы «доказательствами». И, также как в современных судах, огромную роль играло словоблудие адвокатов.

Россия в позднее Средневековье (я беру время от Ивана III до Ивана IV) тоже успешно играла в эти игры. Самым первым и ясным аргументом был, конечно, «это наше, мы тут всегда жили».

Как вы лодку назовете

Мечи, сабли, доспехи, горячие кони, луки, первые пушки, что больше пугали, чем убивали… Все это — позднее Средневековье. Романтично! А еще — горы и горы бумаг: писем, посланий (не путать одно с другим!), записок, донесений, отчетов, приказов, жалоб и ответов на жалобы… Это тоже позднее Средневековье. И вот это уже совсем не романтично! Хотя, как посмотреть.

Я люблю фильмы про адвокатов. Как они ловко выкручиваются и троллят друг друга в попытках доказать правду. Свою правду. В XV-XVI веках люди уже отлично умели играть в такие игры. На государственном уровне, кстати. В заочном формате, «бокс по переписке». Оно и понятно: если, скажем, князья Священной Римской Империи еще могли по старинке собираться очно, то польскому или испанскому королям, равно как и русским царям, это было физически почти невозможно.

А публичность подобным зажигательным перепалкам придавала тайна переписки. Точнее — ее отсутствие. То есть послание писалось с изначальной установкой, что его содержание узнает не только адресат, а все, кому интересно: церковники, королева и ее люди, придворные, другие государи, разумеется, и их дворы — то есть, все, кого можно было счесть «общественностью». Впрочем, и этих хватало для поддержания тонуса «боксеров».

Кто тоже любит кино про адвокатов, тот знает, что (в фильмах, в фильмах!) те никогда не возражают сразу по существу, а цепляются к мелочам. Чтобы вызвать у суда и публики сомнения в добропорядочности другой стороны вовсе не надо сходу ту ругать. Так же поступали и дипломаты Средневековья. Их «обмен ударами» начинался с титула. Удобнее всего это показать на примере русского и польского государств, на них и покажу.

Все, кто хоть как-то интересуется историей, помнят эту «простыню» званий «Царь и Великий князь... Великая и Малая, и Белая… Царь Казанский… Князь Муромский...». Я упростил и совместил, не суть. Важен именно громкий титул с перечислением всех подвластных территорий. И такое было совсем не только российской традицией. Полные титулы тех же польских королей не уступали.

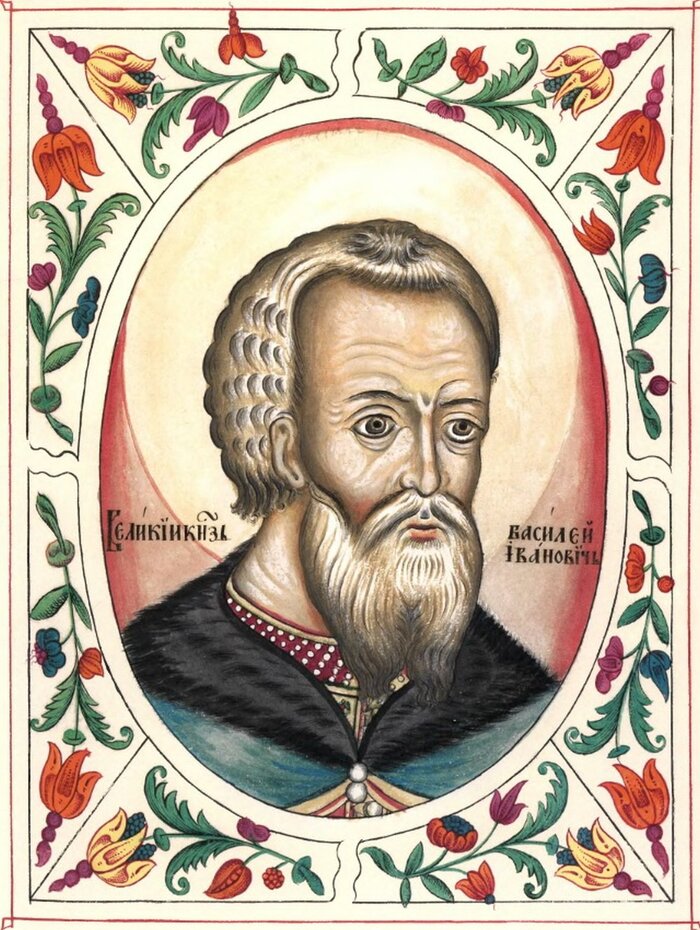

Великий князь Василий III Иоаннович. Царский титулярник 1672 г

Почему титул был так важен: поскольку карты существовали в единичных экземплярах, а учебников политической географии не было вообще, то титул был, практически, единственным средством обозначения принадлежности земель. При этом в титуле были три равноважные части.

Во-первых, собственно то, что мы сейчас зовем титулом — царь, король, великий князь. Эта часть была важна для, скажем так, равновесного диалога. Ну негоже императору с простым, даже не великим князем на равных беседовать. А вот с царем, то есть тоже имперским титулом («цезарь» же) — уже другое дело.

Во-вторых, общая, показывающая мировое, так сказать значение — «король польский, великий князь литовский, великий князь русский». Понятно, что большую часть истории, а то и вообще никогда всех польских, литовских и русских земель под данной короной не было, но претензия на них есть и претензия обоснованная — что-то ведь да было.

И, наконец, в-третьих, фактическая — «князь жематийский, князь полоцкий» и так далее. В ней указывались основные точки владений данного государя, ключевые пункты, часто — пограничные с адресатом письма. Если же была война и тот же Полоцк или Смоленск переходили в другие руки, то вовсе не сразу данный факт отражался в титуле. По крайней мере, пока оставалась надежда отбить обратно.

Титулы, кстати, должны были признаваться другими государствами. Этим хитро пользовались и поляки, и наши: часто за «согласием» отправлялись куда подальше — в Англию, Испанию и даже Португалию. Тем, в принципе, было все равно, чей Смоленск — каким титулом послы представились, тем и именуют. А у пославшего козырь — вот, меня и на туманном Альбионе признают как демократически избранного… тьфу, законного государя. Это было важно, так как дело касалось теперь уже репутации признавшего — не давать же задний ход! Поляки обожали делать все через французский двор, а русские — через соперничающих с Польшей на юге Габсбургов, то есть через Вену и Мадрид. Англию посещали попеременно с примерно равным успехом.

С титула послание надо было начинать и, логично, что средневековые тролли додумались уже тут же попробовать собеседника «на зуб». Если выбросить какое определение — обидится ли? А если убрать вступление «Милостью божьей», намекая, что вовсе не ей, а диаволовым попущением тот на троне сидит — что будет? Будет взаимная перепалка с теми же самыми приемами.

Больше того, поскольку переписка велась с чуть меньшей скоростью, чем нынче в комментариях на Пикабу, было время не просто придумать достойный ответ, а получить на него санкцию вышестоящего дипломата и записать в отчетах для следующих поколений. «А тител убавлено того деля, что король писал не сполна…, не написал “милостью божиею” и “великого государя”». (цитируется по Кром М. «Стародубская война (1534—1537). Из истории русско-литовских отношений»).

Почему это было важно? В первую очередь это, конечно, была игра на публику. На тех самых других государей, что, разумеется, следили за ситуацией на той же русско-литовской границе и строили свою политику исходя и из этих отношений. Ведь если польско-литовское войско уйдет на восток, то оно не сможет придти на юг или запад. Да и русские задачи интересны — одно дело, если будет война с Литвой и совсем другое, если с Крымом или Казанью.

Историки спорят, были ли иные смыслы в этой словесной эквилибристике. Намеки, например: сегодня не поименовали противника «князь такойто», а завтра и княжества отберем! Постараемся. Точных доказательств, как обычно, нет, но некоторые исследователи в этом уверены.

Ну и в-третью, но совсем не в последнюю очередь, это было показателем намерения писавшего. Насколько вообще важен для него контакт и скольким он готов поступиться. Впрочем, на эту тему профессиональные исследователи тоже друг с другом не согласны. Но не указать на возможно существовавшую причину я не мог.

Кроме титула имелись и другие места обмена ударами. Справлялись ли в послании о здоровье, о семье, о быте, именовали ли собеседника братом, другом или еще как, желали ли чего хорошего или оставались в сугубо деловом стиле…

Отдельной строкой следует отметить уважение и проявление оного: на каком языке велась переписка и на каком ее просили или требовали вести; старались ли сгладить религиозные разногласия или наоборот, выпячивали при первой возможности. Это кажется не очень важным, но на самом деле мир в то время переживал очередной стресс определения культурной идентификации, в которой язык и религия (на тот момент) были ключевыми. Чисто феодальные привязки уже переросли, до национальных еще не дошли.

И.Я.Билибин. Думный дьяк

Но, в общем, все эти словоблудия сводились к одному: нервировать противную сторону и посеять у всех читающих сомнения в чистоте ее аргументов. Главное было, все-таки, как раз за доказательствами своей правоты. О них и поговорим.

Отчины и дедины

«Отчины и дедины» — стандартная формулировка наследственных владений русских государей. Отчины — понятно, отчизна и сейчас частоупотребляемое слово, то, чем владели отцы. Слова «дедины» вы в повседневном лексиконе не найдете, но смысл и тут ясен — владения дедов. И для средневекового Русского государства важны были оба эти слова.

В школьной программе по истории Древней Руси все мы встречали такое понятие, как «лествичное право». То самое, что минимум половина народа запоминала как «лестничное». Даже с обоснованием своей ошибки — это ж, типа, как лестница, ступеньки снизу вверх. На самом деле все как раз наоборот — лествица, то есть дерево, характеризуется не вертикальным, от отца к сыну, а горизонтальным, от брата к брату, наследованием. Теперь понятна важность дедов — у деда владений могло быть куда больше, чем досталось отцу.

Но почему тогда на все эти земли претендует один человек, царь? Потому, что лествичное право на практике сменилось удельным — все, что отец имел, получают сыновья. Или один сын. Да, но как же тогда с «дединами»? У дядьев-то свои сыновья есть? Ведь Рюриковичи давным-давно разделились на всяческих Ярославичей, Мстиславичей, Изяславичей и прочая, и прочая, и прочая.

А вот тут самое время восхититься хитромудростью предков. Потому что на практике лествичное право сменилось удельным, но вообще-то нет. Официального отказа и официального же закона на Руси не было. Вот как в 1097 году было официально провозглашено лествичное право, так в 1797 году Павел I официально провозгласил примогенитуру (это когда все — старшему сыну, девочки исключались). То есть ровно 700(!) лет наследственное право было «тут играем, тут не играем, тут рыбу заворачивали». И это не формальность — того же Ивана Грозного и даже Петра I бояре-заговорщики планировали отстранить от власти именно на основании лествичного права. Оно понятно, что был бы царь хороший, а заговорщики найдутся, но все-таки заговор на правовой основе смотрится куда солиднее.

И в международных делах русские вытаскивали тот пункт, который им в данный момент выгоден. Претендуют на Киев? Так понятно, дедины родные, киевский стол всегда за Рюриковичами был! Претендуют на новгородские земли на Урале? Так ясное дело, царь-батюшка Новгород завоевал и по удельному праву все земли новогородские теперь за Москвой! Все законно!

Вопрос с «отчинами и дединами» касался, конечно, не только крупных образований, вроде больших городов или даже целых земель. Но и объектов поменьше, но тоже важных — крепостей, городков, гаваней и даже таможенных пунктов. И здесь дело в средневековой географии.

Любой, кто более менее серьезно изучал Средневековье, рано или поздно (чаще рано, конечно) откровенно изумлялся, насколько же мало жило в то время народу. Я говорю сейчас о Европе и России в первую очередь, но даже в Китае и Японии было не лучше. Огромные, гигантские пространства были фактически безлюдны, а цивилизация вытягивалась ниточками по берегам морей и рек, да редким бисером покрывало остальную территорию. Государства представляли собой, фактически, совокупность множества разделенных безлюдьем кусочков: городов, крепостей, гаваней, к которым прижимались деревни и села. К концу Средневековья, к XV-XVI векам, людей прибавилось основательно, деревни распространились по просторам стран более равномерно, но все равно огромные пространства были пусты и никому не нужны. Ну, местным жителям из крохотных селений разве что, если они там были.

Именно поэтому за устье Невы, например, или балтийское побережье шли бесконечные споры, а Карелия или центральная Финляндия лежали всеми забытые. Что там брать-то? А вот Нева — торговый узел, важно. То есть, вся средневековая политика строилась на точках-узлах. Никаких сплошных границ нет даже приблизительных. Вот докуда пушка с крепостной стены дострельнет — так точно наша территория. А докуда разъезд конный доскачет — тоже наша, если на вражеский разъезд не наткнется. Эта крепость наша, вон та, за сто пятьдесят верст — ливонская, а все, что между — серая зона. Мы первые успели законный налог собрать — хорошо. Они первые успели пограбить — плохо. «Мы» и «они» подставить по желанию.

Понятно, что принадлежность таких точек была очень важна. Дело ясное, когда крепость стоит, свет горит, за окном видна даль — в общем, есть, что предъявить супостату. Куда сложнее, если, как обычно было на том самом балтийском побережье, крепостицу (частокол и десяток мужиков с дубьем под началом одноногого ветерана) поставил твой прапрапрадед, потом приплыли датчане, снесли и поставили свою, ту отобрали прусы, тех побили шведы, шведов побил твой дед и поставил опять свою, но уже на шведском фундаменте, ту взяли ливонцы и теперь не отдают взад. Тут для доказательств поднимали кучу документов, в первую очередь — налоговые листы и таможенные декларации. Мол, если деньги с крепости получали — значит точно была. В ход шли также отчеты комендантов, расписки об израсходовании бюджетных средств на строительство, и, конечно, планы самих крепостей.

Крепость Копорье - один из самых знаменитых примеров таких крепостей

Ну и, наконец, аргумент «отчин и дедин» активно применялся в случаях, когда никаких крепостей не было. Не было, но очень хотелось, чтобы они там были. Вот в этой уютной бухточке при впадении судоходной речки. Всем же понятно, что не могли предки такой удобный кусок земли упустить. Всем, кроме ворогов проклятых. Тут начинались разглядывания старых договоров «под лупой», попытки обосновать, что если написано «от озера до мыса», то это, конечно, означает «и еще на полдня скачки дальше».

Были надежды выиграть такие споры реальны? Нет, практически нет. Но затевались они не для этого. Все же понимали, что сколь ни спорь в письмах, сколь не приводи аргументов, а на деле все решат войска и пушки. «Ultima ratio regum», «последний довод королей» — это, как известно, приказал отливать на пушках кардинал Ришелье лет на сто, а то и двести позже наших юридических баталий, но на деле это было уже так. И вот тут, если последним доводом удалось убедить соперника, что крепости в данной бухте быть, и вспоминали «бесплодные» препирательства прежних лет. Вот, мол, не разбой бесстыдный чиним, а свое родное восстанавливаем. Возражения есть? Возражений нет.

Итак, аргумент «отчин и дедин», при всей странности некоторых его аспектов, кажется современному человеку вполне понятным и обычным. А вот во второй части я попробую описать два других, очень и очень важных аргумента, которые в нашу с вами логику укладываются уже плохо. Но ведь тем интереснее!