Иллюстрация Ольги Тамкович

В 323 году до нашей эры в Вавилоне умер Александр Македонский — величайший полководец древности, покоривший полмира и навсегда соединивший Европу и Азию. После его кончины в Афинах начали нарастать антимакедонские настроения, разгорелось восстание. Это вынудило Аристотеля, прославленного мыслителя античности, отца всех наук и домашнего учителя Александра, покинуть основанный им Ликей и искать прибежище на острове Эвбея. Как сообщают летописи, в следующем году его жизнь оборвала острая желудочная болезнь, что не позволяет исключать версию отравления или самоубийства. Многие века никто не знал, где похоронен легендарный мыслитель. В 2016 году мир потрясла сенсация: учёные объявили, что могила Аристотеля найдена. Она находится на его родине — там, где когда-то стоял древний город Стагир. Туда ученики перенесли тело Философа (так уважительно называли Аристотеля средневековые схоласты), и туда приготовились броситься толпы туристов, мечтая облобызать кости, некогда населённые сверхъестественным умом, сияние которого смогло пронзить тысячелетия. Однако могила пуста.

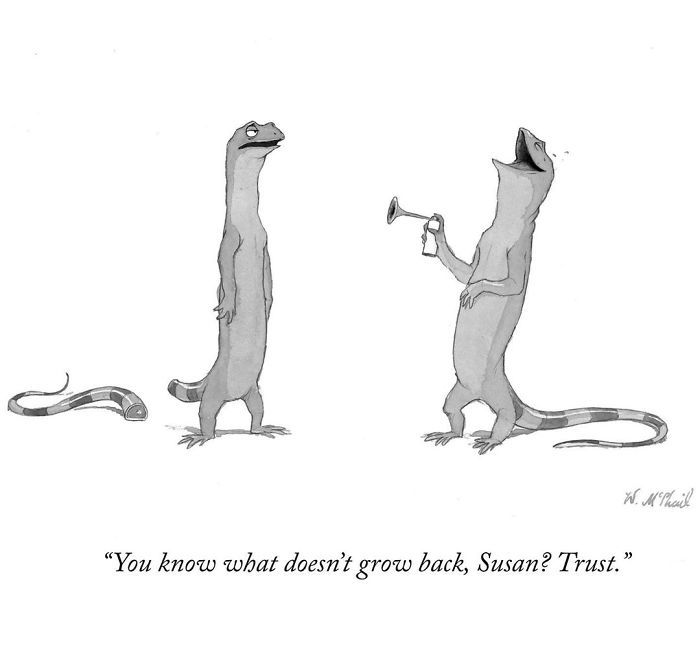

На дворе 2021 год от рождества Христова. Мы отделены от Аристотеля пропастью, ширина которой — без малого двадцать четыре столетия. Много воды утекло! В последние годы появилась масса теорий, что тот или иной исторический деятель не умер, когда написано в справочниках, а тайно бежал, чтобы где-то вдали от родственников, поклонников и кредиторов спокойно дожить свой век и, если придётся, совершить между делом какой-нибудь выдающийся поступок. Пишут, что некий загадочный монах помог сбежать святой деве Жанне д’Арк, взойдя вместо неё на костёр английской инквизиции, а та бежала и объявилась под Новгородом в облике юродивого прорицателя Михаила Клопского. Российский император Александр I, переболев оспой в Таганроге, взял деревянную клюку, котомку с хлебом и отправился странствовать по Руси под именем старца Фёдора Кузьмича. Великий русский поэт Александр Пушкин через несколько дней после дуэли на Чёрной речке кое-как поднялся со своего ложа, туго перевязал простреленный живот полотенцем, сел в карету, окошки которой были закрыты от посторонних глаз плотными занавесками, и спешно уехал в Париж, где начал писать один за другим исторические романы под псевдонимом Александр Дюма. Наконец, генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов собственными руками выдолбил каноэ и в одиночку переплыл Атлантический океан, чтобы поселиться среди простого народа Америки. За время многодневного путешествия, лишённый сна и опаляемый солнечными лучами, он так почернел, что смог выдавать себя за негра. Он прекрасно играл на трубе и впоследствии обрёл всемирную известность под именем джазового музыканта Фредди Хаббарда, подменив настоящего Хаббарда после того, как тот скоропостижно скончался от сердечного приступа прямо у себя в гримёрке в ходе одного из концертных туров 1985 года. Когда видеозаписи с выступлениями новоиспечённого Хаббарда дошли до России, об Андропове там уже никто не вспоминал.

Есть и другая теория, которая на первый взгляд утверждает нечто прямо противоположное, но якобы лучше согласуется с фактами. Согласно ей, Юрий Андропов — не кто иной, как Гленн Миллер, американский тромбонист и руководитель одного из самых известных свинговых оркестров, таинственно исчезнувший в сорок четвёртом.

Аристотель не стал исключением для составителей такого рода теорий. Отсутствие останков породило ряд гипотез, согласно которым Философ не умер на Эвбее. По одной из них, наиболее смелой, Аристотель отправился на восток, достиг границ царства Селевкидов. Далее одинокий философ, которому к тому моменту пошёл уже седьмой десяток, в сопровождении лишь нескольких верных рабов устремился на север, где простирались бескрайние земли диких кочевников. К концу четвёртого века следы Аристотеля теряются в тех местах, где уже в наше время, в начале ХХ века, возник город Темиртау — центр чёрной металлургии всего Казахстана. Зачем он подался туда и чем занимался — этого не знает никто из ныне живущих. Или почти никто. Кто-то всё-таки отводит нас в сторонку и вкрадчивым полушёпотом сообщает, что планом Аристотеля было передать свои гигантские знания народам степей, чтобы подготовить их к грядущему столкновению с народами моря. В благодарность за это кочевники похоронили Философа с наивысшими почестями, облачив его в доспехи из чистого золота. Это захоронение было сделано уже на юго-востоке Казахстана, недалеко от того места, где сейчас находится город Алма-Ата. Там его обнаружила в 1969 году группа советских учёных под руководством археолога Кемаля Акишева. Загадочный мертвец получил имя Алтын Адам, что в переводе с казахского значит «золотой человек». Я видел копию этих доспехов в карагандинском краеведческом музее. Настоящие доспехи слишком драгоценны, чтобы выставлять их на всеобщее обозрение. Даже если копия точна, едва ли мы сможем дознаться до конца, могли ли эти доспехи стать погребальным одеянием Аристотеля. Но если бы вдруг в стене выставочного зала открылась неприметная дверца, из неё вышел бы маленький старичок в тюбетейке, отвёл бы нас в уголок и там, слегка покашливая, конфиденциально сообщил, что всё это правда, — как следовало бы нам, людям сегодняшнего дня, вести себя после такого откровения? Это трудный вопрос. Для его разрешения обратимся к мысленному эксперименту.

Допустим, мы сидим за столом в ресторане на Невском проспекте и говорим о важности знания нашей истории, и тут, к удивлению всех собравшихся, я достаю из-за пазухи точные и неоспоримые доказательства целого ряда фактов, которые до этого считались, мягко говоря, спорными. Мировой политикой руководят махатмы Шамбалы; было два Гомера — один слепой, другой хромоногий; то же самое с Моисеем, только один был косноязычный, а второй глуховат; русских не существует — «Grattez le Russe et vous trouverez le Tartare»; благоверный Невский был сыном Чингиз-хана, который создал его с помощью даосской алхимии из семени уссурийского тигра и праха Клеопатры; пирамиды Египта и колонны Исакия выточили инопланетяне — для этого они использовали горловое пение, пропущенное через особую трубу; впоследствии точно такой же трубой, но повёрнутой другим концом, были разрушены стены Иерихона; да, колонны Исакия пришлось несколько тысячелетий хранить на дне Балтийского моря, прежде чем Огюст Монферран приступил к возведению храма. Ещё, чуть не забыл, обратите внимание, вот в этом документе написано чёрным по белому, что Гитлер действительно сбежал в Аргентину, но уже через десять лет не усидел на месте и перебрался в Майями, где устроился на работу в химчистку и обзавёлся семьёй, оставив после себя выводок детей и внуков, а также несколько сотен весьма неплохих акварельных этюдов. Известны обстоятельства реальной кончины Гитлера. В 1984 году к нему явились выжившие генералы вермахта. Встреча проходила в обстановке строгой конспирации. Для этого сняли небольшое бунгало на берегу океана, все явились в гавайских рубахах, шортах-бермудах, мягких сандалиях и лёгких панамах, зажарили барбекю. В бутылки из-под американского лимонада налили настоящий немецкий шнапс. Генералы преподнесли своему фюреру чертежи нейтронной бомбы, рассказали об успешных опытах омолаживания, о тайных военных базах на тёмной стороне Луны и на дне Северного Ледовитого океана, а самое главное, об обещаниях США оказать военную поддержку. После этого собравшиеся предложили своему фюреру возглавить новую войну против СССР. Один из генералов, крепенький старичок, только накануне прошедший курс омолаживания и оттого чрезмерно энергичный, не выдержал, поднял свою бутылочку со шнапсом и выкрикнул:

— Auf das ewige Leben und die Weltherrschaft!

Говорить на немецком было строжайше запрещено условиями конспирации, однако все были так воодушевлены, что не обратили на это внимания. Но того, что последовало дальше, не мог предвидеть никто. Внимательно выслушав генералов, Адольф Гитлер оперся на свою трость и с трудом встал. Хрупкий девяностопятилетний старец с длинными седыми волосами и бородой приосанился, кашлянул для прочистки горла и вдруг, чуть хриплым и дрожащим голосом, запел:

Stop that train, I’m leavin’ today!

Stop that train, I’m leavin’ anyway!

Stop that train, I’m leavin’

And I said, it won’t be too long whether I’m right or wrong

I said, it won’t be too long whether I’m right or wrong

All my good life I’ve been a lonely man

Teachin’ my people who don’t understand

And even though I tried my best

I still can’t find no happiness

Это была композиция ямайской группы The Wailers, но никто из присутствующих не был знаком с их творчеством. Неподалёку проходила банда чернокожих парней. Их волосы свисали из-под ярких вязаных шапок, как высушенные змеи. Обряженные в цветастые халаты, опутанные бусами и магическими медальонами, они брели босиком вдоль берега, и набегающие волны океана омывали их крепкие молодые ноги. Они узнали мотив, и один из них, посмеиваясь, говорил другому:

— Ты погляди, как дед разошёлся! Надо позвать его к нам в группу. Давай подойдём поближе.

Между тем великий диктатор продолжал петь. Постепенно вся его фигура преобразилась. Он начал петь громче, выкрикивая отдельные слова с жаром, топая ногой по песку, вздымая трость и грозя невидимому противнику. Жестикуляция его обрела знакомые формы, некогда привлекавшие к себе многотысячные толпы. Чёрные парни, пританцовывая и тихонько подпевая, обступили генералов вермахта. Откуда-то вытащили бонго и тимпан.

Some goin’ east, and some goin’ to west

Some stand aside to try their best

Some livin’ big, but the most is livin’ small

They just can’t even find no food at all

Чернокожие пели и плясали вместе с Гитлером. Вот прозвучал припев, и толпа дружно подхватила его. Но когда песня должна была уже закончиться, Гитлер вдруг снова запел первый куплет, теперь уже на немецком:

Mein ganzes Leben lang war ich ein einsamer Mann

Ich lehrte mein Volk, in Unwissenheit versunken

Und obwohl ich mein Bestes versucht habe

Aber Glück im Leben nicht gefunden

Закончив пение, Гитлер отбросил трость, оттолкнул стоявших на его пути генералов и побежал к океану. Он бросился в воду и поплыл в сторону горизонта. Он долго плыл, мужественно сражаясь с волнами, и наконец исчез. И как ни вглядывались старые генералы в океаническую даль, освещаемую лучами закатного солнца, они не могли увидеть своего фюрера.

Но на этом история не заканчивается. В тот самый момент, когда растревоженные и сбитые с толку генералы хотели было вернуться в бунгало, чтобы проверить, нет ли там сионистской засады, а потом в спокойной обстановке допить остатки шнапса и погрустить об упущенном мировом господстве, к берегу пристало каноэ, из которого с трудом выбрался измождённый чёрный человек. Сначала никто не обратил на него внимания, глаза всех застилали слёзы, а разум сковали отчаяние и досада. Тем временем человек достал из каноэ тромбон. Он не спеша протёр инструмент ветошью, закрепил мундштук, пару раз слегка дунул, чтобы проверить. Потом выпрямился и, немного расставив ноги, громко, на весь пляж заиграл. Это был государственный гимн СССР.

Услышав и узнав гимн своего поражения, генералы вермахта поняли, что они в западне. Все как один, они повыхватывали из-под гавайских рубах спрятанные там пистолеты и застрелились. Увидев это, чернокожие парни, всё ещё толпившиеся рядом, поспешили ретироваться без лишнего шума, а тромбонист достал из каноэ небольшой саквояж и отправился в сторону города. Он был уже не молод, но у него были большие планы. Он собирался в третий раз пленить сердца людей.

Да, всё это звучит невероятно. Поэтому, чтобы избежать скандала, мы подготовились и пригласили с собой профессионального историка, причём самой высшей пробы — холодного скептика, который верит только фактам и с отвращением отметает любые домыслы, какие бы благие надежды они ни вселяли. Вот он за столом вместе со всеми, внимательно изучает документы. Закончив последнюю папку, он сидит молча, смотрит в стол, невольно двигает пальцами, как будто ища чего-то. Лицо его бледнеет, он медленно поднимает взгляд на присутствующих, собирается с силами и, наконец, даёт лаконичное заключение:

— Господа! Я должен признать, что эти доказательства неоспоримы.

После этого он трясущейся рукой достаёт пачку сигарет из внутреннего кармана своего пиджака, поднимается из-за стола и выходит.

Гром среди ясного неба! Собравшиеся ошарашены, апологеты официальной истории посрамлены. Но вот вопрос: что мы будем делать после ознакомления с этими доказательствами? Насколько изменится наше дальнейшее поведение? Кто-то позовёт официанта и попросит изменить заказ?

— Да, любезнейший, я заказывал кофе без сахара, а теперь хочу, чтобы вы положили две ложки.

Только это. Нет, больше ничего не потребуется. Хотя нет, вы правы. После того, что было сказано за этим столом, я считаю своим долгом впредь выражаться точнее. Будьте так добры, положите в мой кофе пятнадцать граммов рафинированного сахарного песка.

Или кто-то разобьёт окно и с криком выбежит на улицу? Едва ли. Кто-то бросит ленивый взгляд на стол и подумает, что сейчас принесут закуски, а все эти неоспоримые доказательства занимают место, но чтобы не ругаться и не портить себе настроение, совершит обманный манёвр:

— Да, в своё время мы тоже под Боба Марли зависали. Крутой мужик был, клёвую музыку делал.

Но это всё философия. Вы мне лучше вот что скажите: куда за стиральным порошком ехать, в Финляндию или в Эстонию?

Конечно, это отвлечёт нас. При чём здесь Эстония? Но какой-то осадочек останется. Какое-то томительное брожение забеспокоит сердца. И будет томить несколько дней и ночей, мешая работать и спать. Но потом утихнет и пропадёт. Всё в порядке. Никто не переписывал историю. Нельзя переписать то, что записано в нас. Мы — та самая живая летопись, которая принимает любые поправки цензора, но сохраняет их только как орнамент на поверхности того, что уходит в бесконечную глубину. Кто-то встаёт и произносит тост:

— История — это мы!

— Да, — наш историк как раз вернулся, он уже немного успокоился и, чтобы показать это, вставляет саркастическое замечание: — Так у нас на истфаке писали в туалетных кабинках.

Хорошо, но что делать с Аристотелем? Неужели оставить всё как есть? Нет! Дух человека — это дух дерзания и борьбы. Путь человека — путь превозмогания и свершения невозможного. Мы не говорим: пока есть хоть капля надежды. Но: никогда не сдадимся и не склоним главы ни пред какой задачей. Тем более, когда подступы к ней обнажены.

Есть верная наука — лозоходство. Говорят, что она не работает, но так болтают лишь те, кто не знает этой науки. Кто не знает, что в основе всякой науки — философия. Однажды лозоходство было подвергнуто испытанию. Ещё в XVII веке один могущественный французский монарх устроил в Булонском лесу подземные тайники, куда приказал разложить запечатанные сундуки, никому не выдавая их содержимого. Перед этим он повелел запереть в сундуках всевозможную гадость — объедки со своего стола, пустые бутылки, гниющие рыбные очистки, мёртвых мышей, грязное бельё своих служанок. В один сундук даже посадили бешеного пса, чтобы он мог выскочить и покусать неудачника. И только в последнем, самом маленьком сундучке были золотые монеты, должные стать вознаграждением успешному лозоходцу, который сможет отстоять честь своего ремесла.

На восходе солнца лучшие лозоходцы Европы выстроились в ряд и по взмаху августейшего платочка бросились со своими прутиками наперегонки искать сокровище. Началась невиданная суматоха. Толпы лозоходцев устроили настоящую давку, претендуя на первенство. Они толкали друг друга, выхватывали из чужих рук прутики и ломали их. Почувствовав малейшую вибрацию собственной лозы, они бросались животом на землю, защищая заветное место от других претендентов, и принимались верещать во весь голос, подзывая лакея с заступом. В это время другие лозоходцы оттаскивали кричащего за ноги и голыми руками впивались в землю, желая прежде своих соперников добраться до богатства. На закате дня весь Булонский лес был перекопан и обезображен рытвинами. Кое-как усмирив оборванных лозоходцев, королевская комиссия принялась изучать зловонную груду изломанных сундуков, извлечённых из земли. Какова же была ярость короля, когда комиссия объявила результаты: найдены все сундуки, кроме одного — того самого, с золотыми монетами. Сундук исчез, и любители кладоискательства со всего мира до сих пор не теряют надежд однажды его отыскать. Впрочем, даже они допускают, что кто-то из прислуги просто выкрал сундук ещё до начала соревнования. Что же касается несчастных лозоходцев, то король не стал наказывать их слишком строго — грязные, ободранные и избитые друг другом, они и без того представляли собой незавидное зрелище. Под дружный смех толпы они были выпровожены из Булонского леса, а их ремесло было запрещено.

Но дело вовсе не в том, что кто-то похитил сундук. Французские лозоходцы все как один допустили ошибку. Они искали не золото, но оправдание и славу. Этого в земле не было. Земля всё прощает и всё принимает, но — не оправдывает и не прославляет.

Рогатка лозы устроена сложнее, чем стрелка магнитного компаса. Стрелка — малый магнит, отзывающийся на голос своего естества, его обтекающий: голос большого магнитного поля.

Рогатка лозы — момент единения вилки, развилка наоборот: разные стороны одного крепят единство, удерживая его в сторонах света. Нужно сосредоточиться и твёрдостью мысли вдохнуть в рогатку чистое понимание того, что два образуют одно: вода и почва — это земля, на которой живёт человек, — заряжая рогатку этой идеей, мы находим родник; земля и золото в сумме становятся опорой цивилизаций — эта мысль ведёт к обретению златоносной руды. Инструмент лозоходства троичен: мысль, тело, лоза. Объект лозоходства тоже троичен: движение символов, плоскость опоры, ископаемый элемент.

Философия — искусство умирания. И потому в первых шагах философии в виде далёкого отголоска из будущего заключены шаги последних дней жизни. Философ — мертвец, бредущий вспять. Говорящий с нами через зеркало книги. Раскрытая книга — это рогатка философской лозы, где прочитанное и ещё непрочтённое скреплены меж собой корешком. Прошлое и будущее врастают друг в друга, удерживая настоящее в наших руках. Грядущее окончание книги не отменяет начала, и мы стоим в своём настоящем, опираясь на конец и начало, на крепкую букву, и входим меж строк, прорываясь вперёд, к неизведанному. Нам жалко, что кончится жизнь, она нам — как друг, но конец — ещё интересней.

Философское лозоходство — что это такое? В микроскопических сдвигах истории — в анекдотцах, в сутолоке житейской — улавливать гулкую поступь титана, эхом которой отзываются восстающие из земли тысячелетия. Аристотель начинает свой титанический шаг там, где одна страница истории сменяет другую. Вот, на скрижалях начертано: начала всего — первые элементы природы. Земля, вода, воздух, огонь. Это физика: сущее. Другая страница — уже Аристотель. И книга его по случайной причине названа правильно — «Метафизика». То, что идёт после физики и говорит о причинах всего: материя, форма, движение, цель.

Так отыщем следы Аристотеля. Будем ходить по степям с «Метафизикой». Будем вслушиваться, ветру степному внимать. У травинки сухой будем спрашивать. Устремимся туда, куда прыжком ведёт его мысль, — от физики к метафизике, от элементов к причинам. Но они всегда меж собою повязаны, как две стороны на одном бумажном листе. Поэтому следует так выбрать место, чтобы прокол тончайшей иголкой одного элемента на первой странице был выходом прямо к причинам — на другой стороне. И место такое имеется. Это цементный завод посреди Казахстана, в тех самых краях, где обрывается след Аристотеля.

В производстве цемента переход от философии физиологов к метафизике Аристотеля скручен в жирную точку: соединение четырёх элементов рождает субстанцию. Она однородная, вязкая, серая — это цемент, сделанный обжигом глины и извести, железом размолотый и разведённый водой. Сплошная аморфность материи. Из неё усилием мысли вырастает домостроительство — полис: фундаменты, стены, колонны, дороги, тоннели. В них клубится движение к цели, собирая нагромождения затвердевшей субстанции в единстве системы под названием общество. Итак — место назначено. В путь!

Тут за стол возвращается наш историк. Пока мы беседовали, он ходил по залу кругами, что-то бубня себе в бороду. Он чем-то очень доволен и спешит поделиться с собравшимися:

— Господа! Я не музыкант. Я всего лишь историк. Хотя я люблю джаз и делюсь иногда своими мыслями о нём, но вы, наверное, смеётесь за моей спиной. Однако сегодня я торжествую, господа! Я клянусь вам, слышите вы меня? Я клянусь! Когда я слушал пластинки Гленна Миллера и Фредди Хаббарда, меня не покидало странное ощущение, в котором я боялся признаться даже себе. Господа! Мне иногда казалось, что играет один и тот же человек.

Всё это очень серьёзно и требует самого аккуратного читательского отношения. Однако есть вещь ещё более серьёзная, и поэтому я скажу о ней сейчас, в самом конце этого пояснительного введения. Все люди, которых я упоминаю в предлагаемых ниже записках, реальны и отличаются от Аристотеля только тем, что я видел их во плоти и самолично разговаривал с ними. Особенность моего повествования — в двойном надломе реальности: не ощущая в себе сил на передачу живой истины бытия в её непосредственной данности, я ограничиваюсь лишь пересказом воспоминаний о своих впечатлениях. Скудость моих способностей к восприятию, слабость моего глаза, тугость уха и рассеянность памяти, помогая друг другу в деле забвения, могут привести к странным искажениям и пропускам, а иногда — прибавлениям. Желая уберечь описываемых мной людей от обычных писательских неточностей, я скрываю их имена под инициалами — иногда подлинными, а иногда нет. Порой, когда фонетика и риторика как бы просят, чтобы инициалы раскрылись и предстали в полной своей обнажённости, я иду на поводу у этого творческого искушения, не утверждая, впрочем, что раскрытые имена настоящие. Далее я исправляюсь, и полные имена вновь сворачиваются в инициалы и псевдонимы. Я же, в свою очередь, лишь смиренно склоняюсь перед теми людьми, жизни которых коснулось моё перо, и клянусь им в самом глубоком почтении и нежелании хоть как-то опорочить их имена. Я сделал всё, чтобы оставить добрую память о них.

Читайте демо-версию издания и загружайте полную версию на официальной странице книги.