Технологические основы плановой экономики: большие данные, ИИ и распределённые реестры

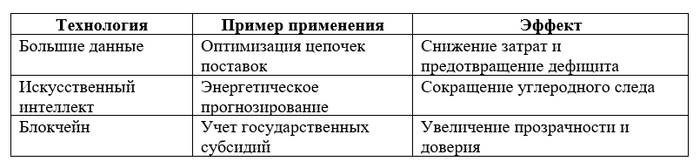

Технологическое развитие создаёт новые возможности для возрождения и совершенствования плановой экономики. Ключевыми инструментами в этом процессе становятся большие данные, искусственный интеллект и блокчейн-технологии, которые способны радикально улучшить управление ресурсами, прогнозирование и координацию экономической деятельности.

Большие данные обеспечивают доступ к детальной и актуальной информации о социальных, экономических и экологических процессах. Анализируя данные о потреблении, производстве и логистике, системы управления могут не только оптимизировать распределение ресурсов, но и предугадывать изменения спроса, избегая как дефицита, так и перепроизводства. Например, в сельском хозяйстве данные о погодных условиях, состоянии почвы и предпочтениях потребителей позволяют заблаговременно планировать производство продовольствия с минимальными издержками и отходами.

Искусственный интеллект играет решающую роль в обработке огромных объёмов данных, находя сложные взаимосвязи и создавая оптимальные модели распределения ресурсов. Алгоритмы машинного обучения позволяют адаптировать планирование к меняющимся условиям, учитывая множественные факторы одновременно, от динамики цен на энергоносители до климатических изменений. В транспортной сфере такие системы уже используются для оптимизации грузопотоков и сокращения выбросов углекислого газа.

Распределённые реестры, включая технологии блокчейна, открывают новые горизонты для прозрачности и контроля за выполнением планов. Они позволяют фиксировать транзакции и экономические операции таким образом, что ни одна сторона не может изменить данные без согласия всех участников. Это особенно важно для предотвращения коррупции и обеспечения доверия между государством, бизнесом и гражданами. Кроме того, смарт-контракты, реализуемые через блокчейн, автоматизируют выполнение экономических соглашений, сокращая бюрократические издержки.

Комбинация этих технологий создаёт возможность построения гибридных моделей экономики, где центральное планирование сочетается с элементами рыночной координации. Например, прогнозы, построенные на основе ИИ, могут служить базой для государственно-частных партнёрств в ключевых отраслях, таких как энергетика или инфраструктура.

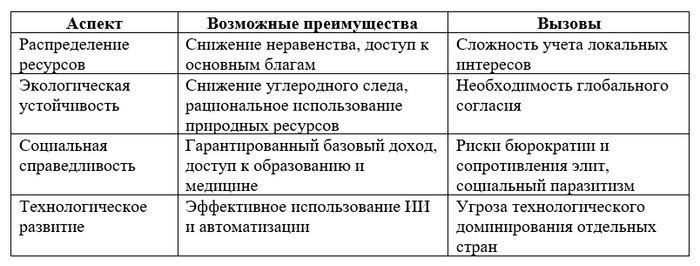

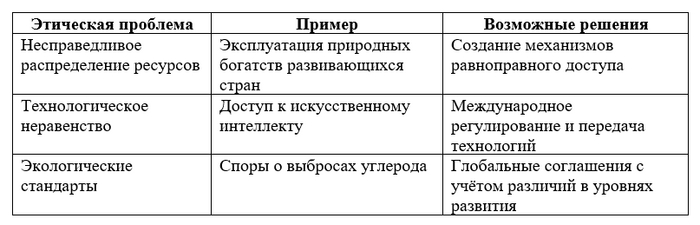

Технологическая база создаёт предпосылки для перехода к более устойчивым и справедливым экономическим системам, способным эффективно решать вызовы современности. Однако успех этой трансформации зависит от правильной интеграции технологий, обеспечения доступа к ним для всех участников и предотвращения концентрации контроля в руках узкой группы.

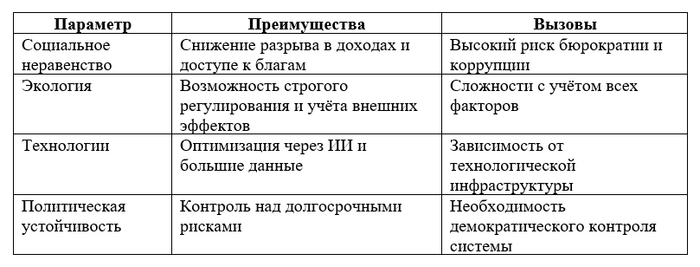

Предыдущий пост: Глобальные вызовы XXI века: роль плановой экономики в решении проблем неравенства и экологии

Продолжение: Примеры успешных моделей и их уроки для будущего

Этот пост входит в Часть 7. Искусственный отбор: плановые экономики

Плановая экономика как пример "искусственного отбора". Эксперименты государств с централизованным управлением ресурсами. Успехи и неудачи этих моделей.