Праздники дореволюционного лета

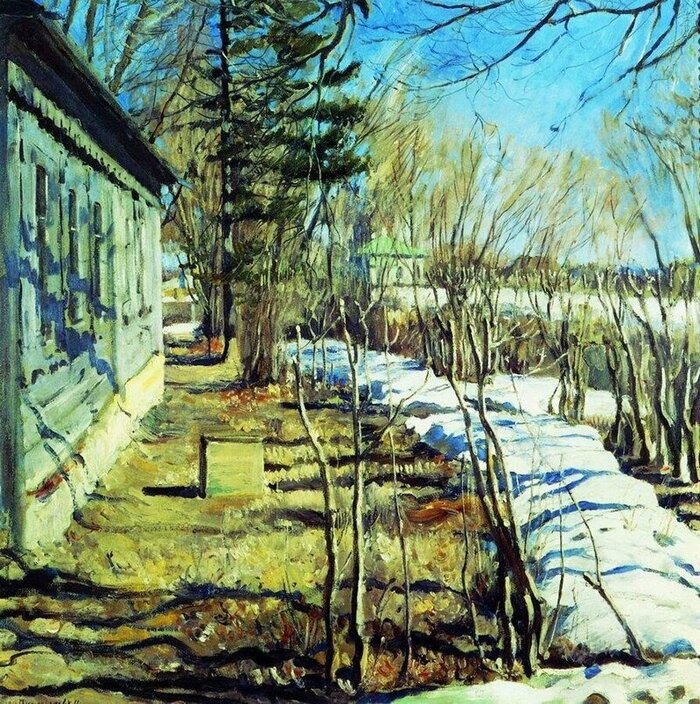

Жизнь в дореволюционной России во многом опиралась на церковный календарь. На него ориентировались даже те, кто в повседневной жизни набожностью не отличался, потому что религиозные традиции часто смешивались с делами сугубо мирскими, а церковные праздники сливались со светскими. Сначала зимние праздники, с Рождеством, днём Василия Великого, Новым годом, Святками, Крещением. Весной – Великий пост, Благовещение, Вербное воскресенье, Пасха и Светля седмица, а затем Красная горка, открывавшая череду свадеб. А летом – то, что исследователи называют «обрядовый комплекс троицко-семицкого празднества» - Семик, Вознесение, Троица и не только. В народе его называли Зелёными святками. Об этом периоде и будет сегодняшний пост.

Точное время Зелёных святок могло варьироваться в зависимости от региона. У русских часто Зелёными святками называлась неделя, предшествующая празднику Троицы, на территории современной Украины — период с четверга седьмой недели после Пасхи по вторник восьмой недели после Пасхи (в иных местах по Троицу). Аналогичный праздник встречается и у других славян. Также этот период связан с культом русалок, но о них будет отдельный пост.

Вознесеньев день (Вознесение) — день 40-й день после Пасхи, всегда приходится на четверг. Он празднуется в честь вознесения Господня. Воскреснув, Иисус 40 дней являлся своим ученикам, а на 40-й вознёсся на небо. Считалось, что в этот день природа начинает переход от весны к лету. В церквях проводятся праздничные литургии. В «Лете Господне» Ивана Шмелёва упомянута ещё одна традиция: «На Вознесенье пекли у нас лесенки из теста — «Христовы лесенки» — и ели их осторожно, перекрестясь. Кто лесенку сломает — в рай и не вознесется, грехи тяжелые. Бывало, несешь лесенку со страхом, ссунешь на край стола и кусаешь ступеньку за ступенькой. Горкин всегда уж спросит, не сломал ли я лесенку, а то поговей Петровками. Так повелось с прабабушки Устиньи, из старых книг. Горкин ей подпсалтырник сделал, с шишечками, точёный, и послушал ее наставки; потому-то и знал порядки, даром, что сроду плотник».

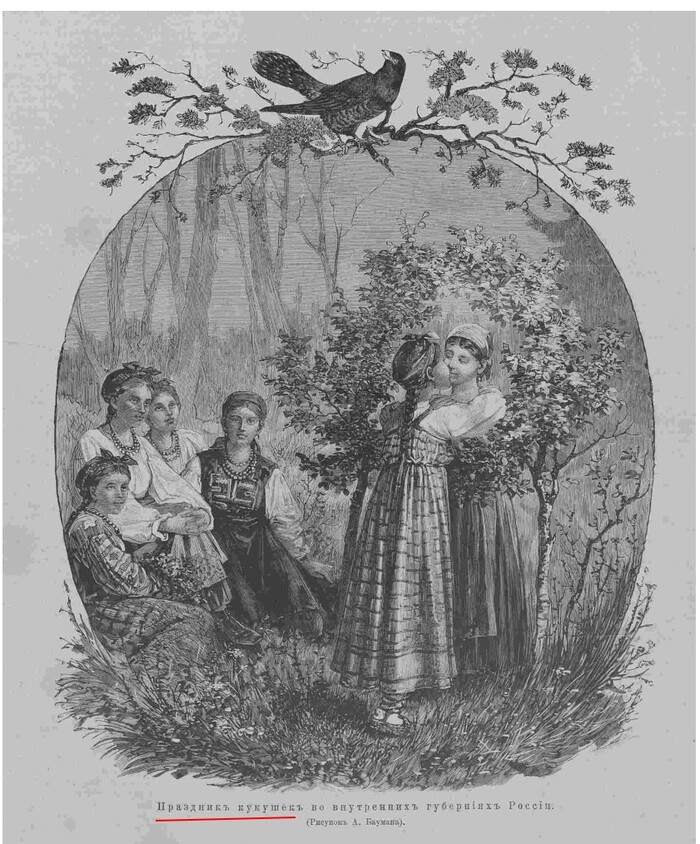

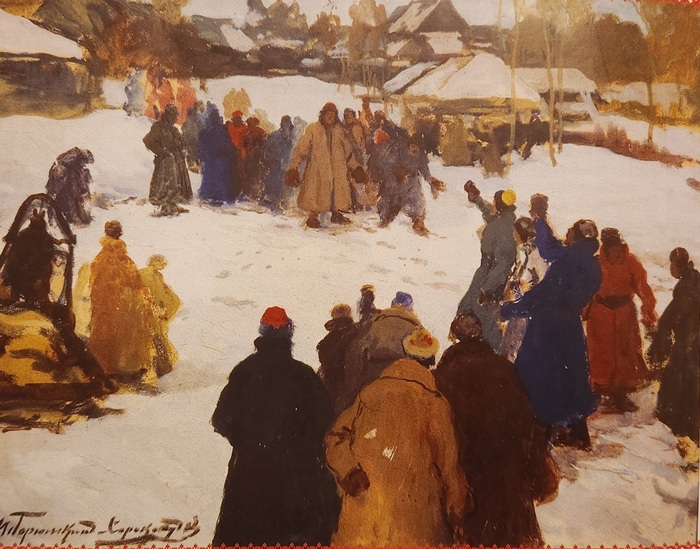

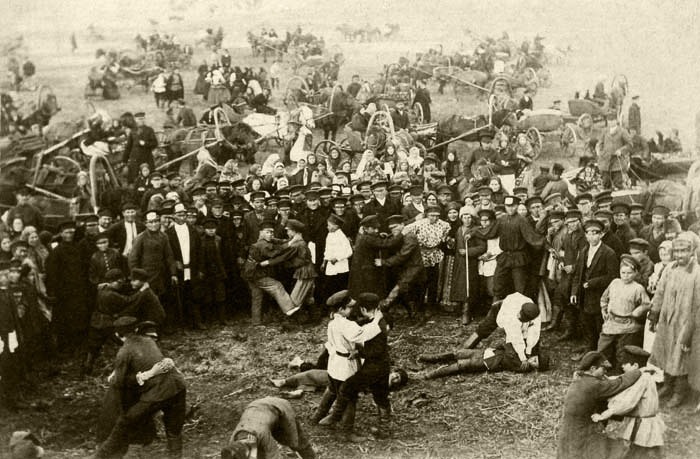

Семик (другие названия: Русалка (новг., вологод.), Четверток, Тюлпа) отмечается на 7 четверг после Пасхи, за три дня до Троицы. Этот праздник считался прежде всего женским. Девушки и молодые женщины веселились, пели песни, водили хороводы. Иногда к ним могли присоединяться холостые парни. Проводились игры, имитирующие полевые работы.

Встречались обряды, связанные с культом плодородия. Например, «вождение колоска»: самую красивую девочку 9-12 лет нарекали колоском и наряжали в красивый сарафан и венок, украшенный лентами. Затем участвовавшие в вождении колоска девушки и женщины разбивались на пары. Девушки одной пары брали друг друга за руки чуть выше кисти, так что все четыре руки образовывали плотный квадрат. Пары становились рядом, образуя дорожку из рук между двух рядов девушек, обращенных друг к другу лицом. По дорожке из рук шла девочка-"колосок", опираясь на головы участниц. Пара, которую прошла девочка, покидала свое место и становилась вперед, продолжая дорожку. Таким образом процессия продвигалась по направлению к полю, начавшему в это время колоситься. С начала шествия звучала песня:

"Пошел колос на ниву,

На белую пшеницу!

Уродился на лето

Рожь с овсом, со дикушей (гречиха),

Со пшеницей".

Иногда девочка-колосок шла по березовым поленьям, которые участницы обряда держали в руках; во время шествия здесь пели:

"Ходит колос по яри,

По белой белояровой пшенице

Где парни шли, тут парина,

Где девки шли, тут и рожь густа,

Нажиниста, умолотиста

Как у каждого из ста по четыреста,

Как из колосу осьмина

Из зерна-то коврига

Из полузерна пирог

Еще собинничек-полусапожничек".

В поле девочка срывала горсть ржи и раскидывала колоски по дороге назад. Участницы обряда, вернувшись в деревню угощали своих родителей и односельчан коллективной брагой.

Девушки и молодые жёны, не имеющие детей, устраивали в Семик обряд кумления. Сам процесс установления отношений кумовства назывался кумиться, кумиковаться, семичаться. Обычно кумились парами, реже вчетвером. Случались обряды кумления между девушками и парнями, мужчинами и женщинами, но обычно это происходило в другие дни. Сам обряд мог отличаться в разных регионах. Чаще всего он выглядел так: девушки свивали из ветвей березы венки и целовались сквозь них, приговаривая:

Покумимся, кума,

Покумимся.

Нам с тобою не бранится,

Вечно дружиться.

Далее была совместная трапеза, обычно включавшая в себя яичницу.

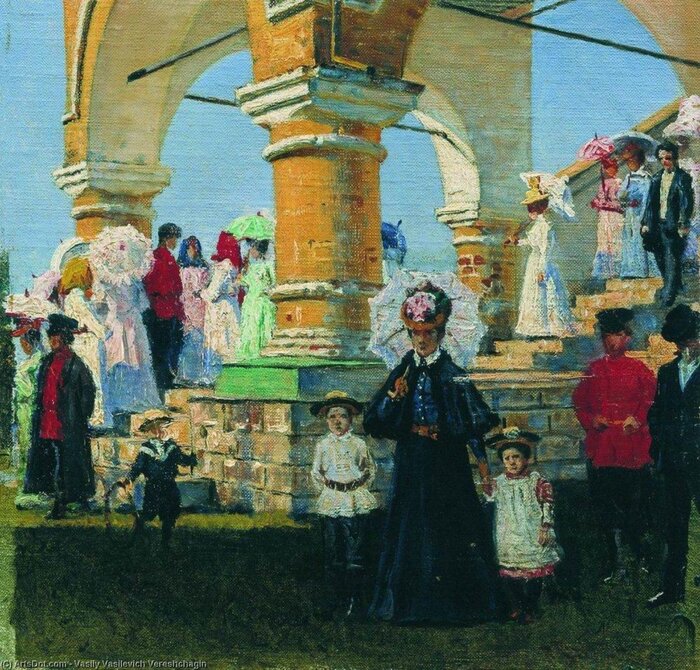

Праздничные гуляния происходили как в селах, так и в городах. «На Ярилином поле по семикам городское мещанство устраивало гулянье», — пишет А. М. Горький в «Жизни Матвея Кожемякина». В Москве подобные гулянья происходили в Марьиной Роще.

Проходили в Семик и совсем не праздничные мероприятия. В этот день можно было хоронить и поминать заложных покойников, то есть тех, кто, по мнению земляков, не мог упокоиться. К таковым могли относить колдунов, а также умерших насильственной смертью, самоубийц. Однозначными кандидатами в заложные покойники были утопленники. Из-за суеверий тела этих бедолаг могли оставаться непогребёнными неделями и даже месяцами. В эти дни можно было служить панихиды по тем, кто не получил отпевания при погребении. Из работы епископа Афанасия (1887 – 1962) «О поминовении усопших по уставу Православной Церкви»: «Древняя Русь имела еще один день, в который, главным образом по городам, совершала особое поминальное моление. Это был четверток перед праздником Святой Троицы. В этот день русские люди совершали трогательное дело братской любви к усопшим, к совершенно незнаемым, даже к злодеям, в разбое убитым грабителям и казненным преступникам. Смерть все сглаживает, и братья о Христе даже о распутных братьях с любовью молятся и совершают все напутственное заупокойное чинопоследование, которым обычно провожаются из сей жизни все благочестиво скончавшиеся православные христиане».

В некоторых регионах действовали запреты на купания, стирку, походы в баню.

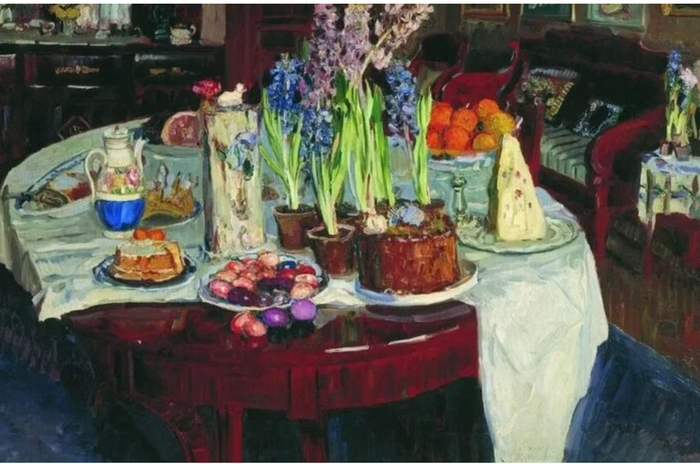

Главный праздник этого периода – Троица, она же Пятидесятница. Праздник отмечается на 50-й день после Пасхи (в отсчет включается и самый праздник Пасхи.) Троица приходилась на седьмое воскресенье после Пасхи, через три дня после Семика.

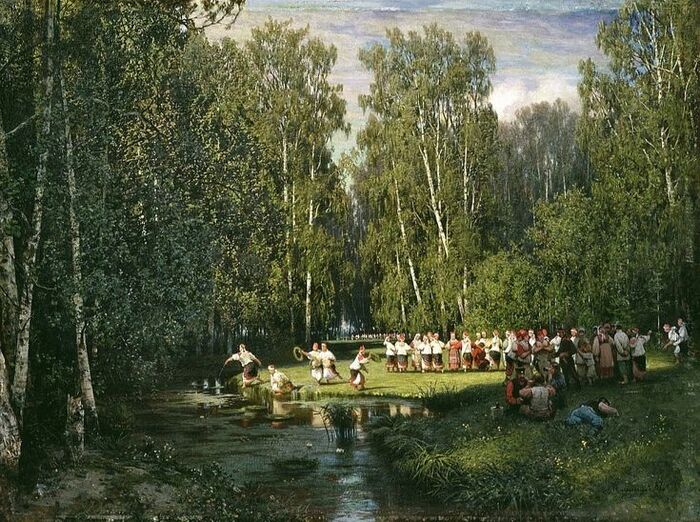

Гоголь в записной книжке однажды упомянул: «Троицын день и Семик — не работают три дня: заплетают венки, поют песни; хороводный праздник, оканчивающийся бросанием венков в реку».

Ближайшая после Семика суббота называется родительской. В этот день поминали почивших родственников, навещали могилы.

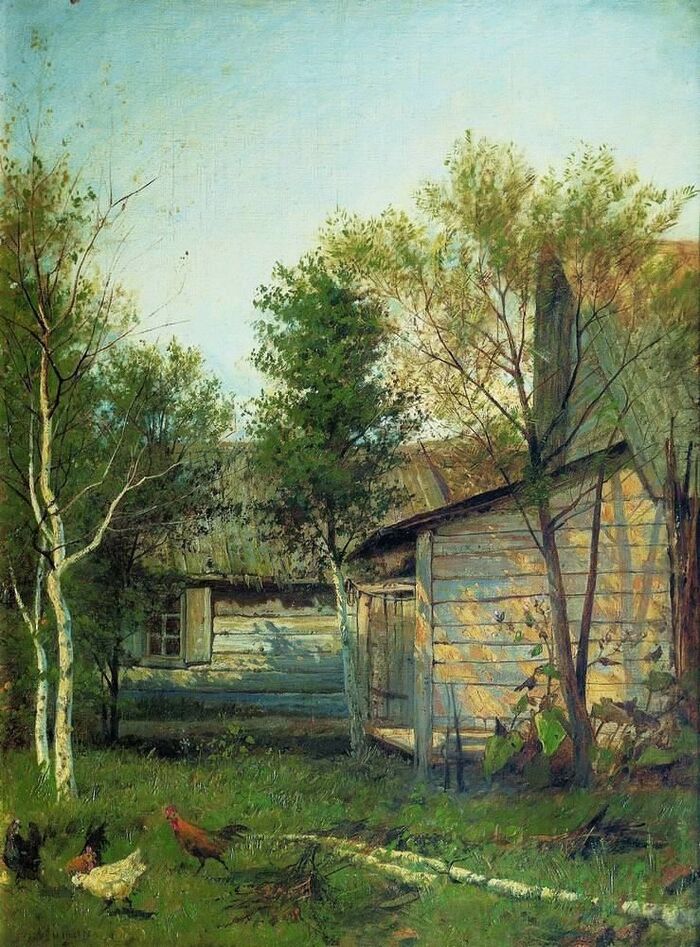

Праздник Троицы издревле был связан с культом растительного мира. Дома традиционно украшали берёзовыми ветвями. Берёзки ставились в церквях. Существовал также обряд завивания этого дерева. Незамужние девушки ещё Семик уходили в лес, находили молодую березку и заплетали в кольцо ветки, стараясь не сломать. В Троицу девушки возвращались и расплетали. Если листья оставались зелеными – это хорошая примета, если завяли - наоборот. В городах в церкви несли не только берёзовые ветки, но также букеты сирени.

Один из праздничных обрядов описан во второй главе «Евгения Онегина» (строфа XXXV), где о Лариных говорится:

В день Троицын, когда народ

Зевая, слушает молебен,

Умильно на пучок зари

Они роняли слезки три…

Заря — пахучая травка, которую во время троицкого богослужения следовало оросить слезами, дабы очиститься от грехов.

Существовал обряд «оплакивания» цветов. Букет брали с собой в церковь, где на него обязательно нужно было пролить слезы. Считалось, что это помогало предотвратить летнюю засуху, которая могла гибельно отразиться на будущем урожае. Это упомянуто в стихотворении С. Есенина:

«Троицыно утро, утренний канон,

В роще по берёзкам белый перезвон.

Тянется деревня с праздничного сна,

В благовесте ветра хмельная весна.

На резных окошках ленты и кусты.

Я пойду к обедне плакать на цветы…»

Из воспоминаний С. П. Жихарева о празднике в Москве (1805): «У Троицы насмотрелся, наслушался и намолился вдоволь. А сколько воспоминаний! Четыре года прошло с тех пор, как при вступлении моем в пансион Ронка матушка возила меня к Троице за благословением преподобного чудотворца. В теперешнюю поездку мне хотелось непременно совершить пелеринаж мой по прежним следам моим. Приехав в пятницу, я начал с молебна, прикладывался к раке угодника, удостоился прикоснуться губами к деревянному гробу его и затем, в субботу, ездил в Вифанию — словом, все исполнил точно так же, как и в первую поездку, по матушкиному указанию. В Вифании встретил митрополита во время его прогулки. Он часто останавливался, подзывал к себе проходящих, раздавал какие-то приказания, вероятно, по случаю наступающего в лавре праздника, и долго разговаривал с семинаристами. Преосвященный Платон показался мне древним Платоном, беседующим в афинской академии с своими учениками; только я уверен, что языческий Платон не был так благообразен и не имел такой силы убеждения, как наш Платон, христианский. Про него, не обинуясь,- сказать можно: поучает — яко власть имея! В лавру преосвященный переехал в воскресенье ко всенощной, а вчера, в день праздника, служил литургию и говорил получение, которого я, стоя, за теснотою, далеко, расслушать не мог».

Спустя пару десятилетий Анна Керн писала: «Но видите ли, только что проснулась — и за перо. Сейчас еду к обедне. У нас очень холодно. Я надеваю черный бархатный капот, и он имеет для меня сладкие воспоминания. Целую ваши ручки и посылаю вам доброго дня, благодаря бога за прекрасный сон. Целую Шиповника глазки, увы! мысленно.

Сейчас возвратилась от обедни, была в соборе, усердно молилась богу, вспомня Троицын день. Архиерей служил, и певчие очень хорошо пели. Я была одна, совершенно одна. Вообразите, каково мне было, вспомня Лубны, мою бесценную маменьку. Сердце сильно у меня билось, когда я въезжала под большой каменный свод и подъезжала к вратам церкви; мне казалось, что я одна во всей природе, и когда вошла в церковь, насилу могла перевести дух; я пошла по левую сторону, где меньше было народу, и недалеко от левого крылоса заняла пустое место у стены, между двух очень бедных старушек. До половины обедни я спокойно молилась, но вдруг я заметила, что глаза всех мужчин устремлены на меня, чего никак нельзя было избежать, ибо они стояли на правой стороне, совершенно против меня; добрый мой телохранитель стоял недалеко позади меня. Еще более меня потревожило то, что двое мужчин неподалеку от меня стояли, и увидела пьяных или сумасшедших, разговаривающих между собой, мне казалось, про меня. Я вспомнила вас, мой ангел. Вот что значит слабость нервов. Мне так сделалось дурно, что я чуть не упала и решила подозвать к себе Кира И. и после была спокойнее, спешила скорее из церкви, никого не видела. Голова и теперь кружится».

Но самое трогательное описание Троицы оставил Иван Шмелёв в «Лете господнем». «— Верно. Завтра вся земля именинница. Потому — Господь ее посетит. У тебя Иван-Богослов ангел, а мой — Михаил-Архангел. У каждого свой. А земли-матушки сам Господь Бог, во Святой Троице… Троицын день. “Пойду, — скажет Господь, — погляжу во Святой Троице, навещу”. Адам согрешил. Господь-то чего сказал? «Через тебя вся земля безвинная прокляна, вот ты чего исделал!» И пойдет. Завтра на коленках молиться будем, в землю, о грехах. Земля Ему всякие цветочки взростила, березки, травки всякие… Вот и понесем Ему, как Авраам-царь. И молиться будем: “пошли, Господи, лето благоприятное!” Хо-рошее, значит, лето пошли. Вот и поют так завтра: «Кто‑о Бог ве-лий, яко Бо-ог наш? Ты еси Бо-ог, тво-ряй чу-де-са‑а!”…

Я жмурюсь радостно: Троицын День сегодня! Над моей головой зеленая березка, дрожит листочками. У кивота, где Троица, тоже засунута березка, светится в ней лампадочка. Комната кажется мне другой, что-то живое в ней.

На мокром столе в передней навалены всякие цветы и темные листья ландышей. Все спешат набирать букетцы, говорят мне — тебе останется. Я подбираю с пола, но там только рвань и веточки. Все нарядны, в легких и светлых платьях. На мне тоже белое все, пикейное, и все мне кричат: не обзеленись! Я гуляю по комнатам. Везде у икон березки. И по углам березки, в передней даже, словно не дом, а в роще. И пахнет зеленой рощей.

На дворе стоит воз с травой. Антипушка с Гаврилой хватают ее охапками и трусят по всему двору. Говорят, еще подвезут возок. Я хожу по траве и радуюсь, что не слышно земли, так мягко. Хочется потрусить и мне, хочется полежать на травке, только нельзя: костюмчик. Пахнет, как на лужку, где косят. И на воротах наставлены березки, и на конюшне, где медный крест, и даже на колодце. Двор наш совсем другой, кажется мне священным. Неужели зайдет Господь во Святой Троице? Антипушка говорит: “молчи, этого никто не может знать!” Горкин еще до света ушел к Казанской, и с ним отец.

Мы идем все с цветами. У меня ландышки, и в середке большой пион. Ограда у Казанской зеленая, в березках. Ступеньки завалены травой так густо, что путаются ноги. Пахнет зеленым лугом, размятой сырой травой. В дверях ничего не видно от березок, все задевают головами, раздвигают. Входим как будто в рощу. В церкви зеленоватый сумрак и тишина, шагов не слышно, засыпано все травой. И запах совсем особенный, какой-то густой, зеленый, даже немножко душно. Иконостас чуть виден, кой-где мерцает позолотца, серебрецо, — в березках. Теплятся в зелени лампадки. Лики икон, в березках, кажутся мне живыми — глядят из рощи. Березки заглядывают в окна, словно хотят молиться. Везде березки: они и на хоругвях, и у Распятия, и над свечным ящиком-закутком, где я стою, словно у нас беседка. Не видно певчих и крылосов, — где-то поют в березках. Березки и в алтаре — свешивают листочки над Престолом. Кажется мне от ящика, что растет в алтаре трава. На амвоне насыпано так густо, что диакон путается в траве, проходит в алтарь царскими вратами, задевает плечами за березки, и они шелестят над ним. Это что-то… совсем не в церкви! Другое совсем, веселое».

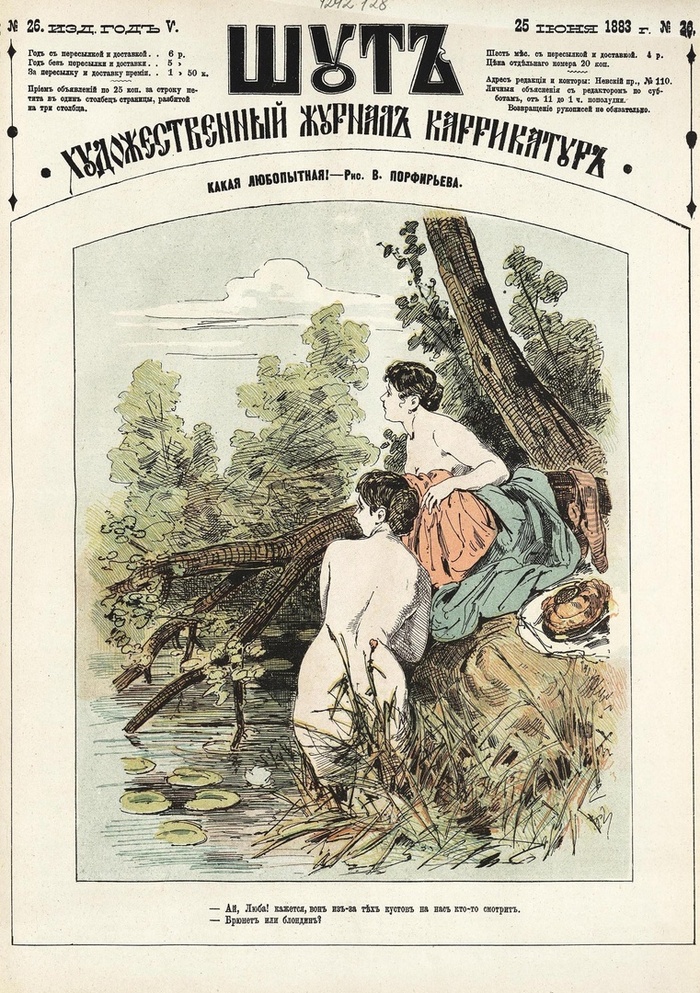

Также девушки пускали по воде веночки. Если веночек плыл – это хорошая примета, если тонул – плохая. В некоторых местах были и другие обряды, связанные с водой.

На следующий день после Троицы был Духов день (День Святого Духа). Некоторые утверждали, что «земля на Духов день — именинница». В этот день было не принято заниматься сельскохозяйственными работами. Было распространено поверье, что вечером накануне Святой Дух спускается на землю, «разливается по полям» и входит в дома. В полях устраивали крестные ходы.

Эрзяне танцуют в хороводе на Троицу Село Пазелки Городищенского уезда Пензенской губернии Фото Н. И. Спыгиной

В Вятской губернии зафиксирован обычай кормить землю — «бабский праздник». Замужние пожилые женщины уходили в поле, где стелили на земле скатерти, раскладывали еду и устраивали трапезу, а часть принесённых продуктов оставалась в поле, присыпанная землёй. В этот день берёзки, которые были украшением Троицы, выносили за пределы деревни. Иногда их оставляли в поле, иногда топили.

После Троицы начинался Петров пост. День Петра и Павла (29 июня/12 июля), в народе Петровки, считался серединой лета. Во второй половине лета праздники тоже были, и о них будет отдельный пост.

****************

Часть информации взята тут

И. Кузнецов «Предания русского народа»

С. П. Жихарев «Записки современника»

Ю. Федосюк «Что непонятно у классиков, или Энциклопедия русского быта XIX века»

И. Шмелёв «Лето Господне»