Даже в галактике, изобилующей инопланетными цивилизациями, способными очень быстро перемещаться между звёздными системами, всё равно должны оставаться изолированные, неизведанные миры — и Земля может быть одним из них.

Краткое содержание материала:

Простейшие экстраполяции позволяют сделать вывод, что если в Млечном Пути и есть другие космические цивилизации, они могли бы колонизировать всю галактику с ошеломляющей скоростью. Почему же тогда мы не нашли неопровержимых доказательств посещения Земли инопланетянами?

Самые распространённые ответы на этот парадокс — что мы одни, что межзвёздные путешествия невозможны, что инопланетяне прячутся от нас — все основаны на слишком неправдоподобных предпосылках.

Наиболее вероятное объяснение кажущегося одиночества Земли может быть связано с естественными процессами распространения жизни в космосе. Заселение галактик может происходить волнообразно, а наш вид мог возникнуть на удалённой планете во время локального затишья в межзвёздных исследованиях.

15 января 1790 года девять мятежников с корабля «Баунти», восемнадцать человек с Таити и один ребёнок прибыли на остров Питкэрн — одно из самых изолированных обитаемых мест на планете. Этот сравнительно небольшой клочок суши является воплощением уединения, поскольку окружён Тихим океаном и сотнями километров открытой воды между ним и другими близлежащими островами.

До появления беглецов с «Баунти», нога человека не ступала на остров с начала XV века, когда здесь ещё жили полинезийцы. Очень вероятно, что это сообщество аборигенов существовало веками — веками, которые, похоже, завершились истощением природных ресурсов, а также конфликтами на других удалённых островах, что привело к фактическому исчезновению населяющих Питкэрн людей из-за полной приостановки торговли и снабжения вследствие непрекращающихся междоусобиц. Хотя на первый взгляд эта территория и выглядела вполне пригодной для обитания, на самом деле она стала безжизненной задолго до прибытия «Баунти» в тот роковой день 1790 года. Примечательно, что другим кораблям потребовалось ещё восемнадцать лет, чтобы бросить якорь на Питкэрне, даже несмотря на то, что поселенцы время от времени наблюдали суда, проходящие вдалеке от острова.

История Питкэрна — лишь один из ярких примеров необычной динамики заселения людьми южной части Тихого океана. В Полинезии, Микронезии и Меланезии есть десятки тысяч островов, разбросанных по океану на миллионы квадратных километров. Многие из них представляют собой лишь скалистые или коралловые выступы, но даже пригодные для жизни места заселены человеком не всегда. Вместе они представляют собой бескрайнюю территорию для колонизации людьми, заинтересованными в путешествиях по водным просторам Земли.

Параллели между этой очевидно земной средой и нашим космическим окружением поразительны. В галактике Млечный Путь насчитывается около 300 миллиардов звёзд. Приблизительные расчёты, полученные в результате охоты за экзопланетами с помощью таких инструментов, как космический телескоп NASA Kepler, показывают, что в этом океане звёзд может быть более 10 миллиардов небольших скалистых миров с конфигурацией орбиты, способствующей умеренным условиям на поверхности таких небесных тел.

Подобно островам Земли, эти крохотные в масштабах космоса экзопланеты могут как создавать, так и поддерживать наполненные жизнью экосистемы, а также обеспечивать сетью путевых точек любые инопланетные виды, решившиеся на экспансию сквозь межзвёздное пространство. И вот здесь всё становится по-настоящему интересным.

Подобно тому, как западные европейцы в конце концов осознали, что народы южной части Тихого океана расселились по его просторам на тысячи километров на совсем простеньких судах, плывущих со скоростью всего несколько узлов, теперь мы понимаем, что для распространения жизни по нашей галактике требуется лишь настойчивость и относительно скромное количество времени в рамках Вселенной.

Достоверно известно, что физик Энрико Ферми впервые осознал этот факт во время обеда в 1950 году с коллегами-учёными и, как гласит история, выпалил: «Вы никогда не задумывались, где все?» «Всеми» в данном контексте были любые космические виды, и со временем его вопрос превратился в столь же известный (хотя и несколько неправильно сформулированный) парадокс Ферми: если технологически развитые виды не исчезающе редки, то к настоящему времени они должны были распространиться практически по всей галактике. Тем не менее, мы не видим доказательств, подтверждающих это. Ферми, известный своей способностью выполнять в уме многочисленные вычисления, приблизительно подсчитал, что Млечный Путь может быть заселён в мгновение ока, если принять за данность, что каждый тик галактических часов отсчитывает миллионы лет.

В 1975 году астрофизик Майкл Харт провёл первый качественный и детальный анализ этой идеи, по итогам которого он выдвинул гипотезу, ставшую известной как «Факт А» Харта. Имеется ввиду объяснение причин отсутствия инопланетян сегодня на Земле. Этот неопровержимый (для большинства здравомыслящих людей) факт привёл Харта к выводу, что никаких других технологических цивилизаций в нашей галактике в настоящее время не существует — или никогда не существовало. Основной постулат этой гипотезы, также разрешающий и парадокс Ферми, заключается в относительно коротком промежутке времени, который, по-видимому, потребовался бы для того, чтобы инопланетный вид заселил пространство Млечного Пути даже при скромных, гораздо более медленных, чем скорость света, двигательных установках.

Физик Фрэнк Типлер тоже изучал эту проблему. Он опубликовал свою работу в 1980 году и, как и Харт, продемонстрировал, что через несколько миллионов лет инопланетяне, имея соответствующую мотивацию, действительно могут изучить почти всю галактику. Учитывая, что Солнечная система существует уже 4,5 миллиарда лет, и что Млечный Путь сформировался не менее 10 миллиардов лет назад, у инопланетных видов было более чем достаточно времени, чтобы расселиться по всем потенциально обитаемым мирам.

Однако критически важно то, что в этих исследованиях использовались разные подходы для симуляции распространения жизни. Харт основывался на процессе колонизации миров биологическим видом «во плоти», в то время как Типлер смоделировал рои самовоспроизводящихся машинных зондов, которые будут беспрепятственно распространяться по галактике, перемещаясь между звёздами. В большинстве таких сценариев звёздные системы и их планеты колонизируются при отсутствии на них разумной жизни, а затем служат в качестве оперативной базы для последующей экспансии. Для самовоспроизводящихся машин Типлера основным ограничением их расширения стала бы нехватка нужного количества энергии и сырья для производства каждого последующего поколения.

Эти абсолютно разные подходы выдвигают на первый план проблемы, подчёркивающие важность разработки максимально правдоподобных теорий о межзвёздной миграции. В подобных исследованиях всегда есть много серьёзных допущений. Некоторые из них логичны и достаточно обоснованны, но есть и другие. Например, все сценарии включают в себя предположения о наличии у гипотетических цивилизаций продвинутых технологий, используемых для межзвёздных путешествий. Более того, когда инопланетный вид поощряет именно экспансию «во плоти», а не рассылает изощрённых роботов-эмиссаров, основным допущением является то, что живые существа вообще могут выжить в межзвёздных путешествиях.

Мы знаем, что достижение даже ничтожных десяти процентов от скорости света требует довольно продвинутых технологий — например, силовой термоядерной установки или же колоссальных световых парусов с лазерным приводом. В дополнение к этому необходима защита от столкновений с атомами межзвёздного газа, разрушающими корпус, а также частичками горных пород, столкновение с которыми для корабля, способного развить скорость в несколько процентов от световой, будет сравнимо с попаданием бомбы. Путешествия же на более скромных скоростях потенциально намного безопаснее, но тогда перемещения между звёздами будут занимать века или тысячелетия — и совсем не очевидно, как сохранить экипаж живым и здоровым в течение столь длинных промежутков времени, которые могут значительно превышать продолжительность жизни отдельных существ.

Где-то в нашей галактике могут существовать целые сонмища межзвёздных видов существ, для которых гости с других планет являются обыденностью.

Однако самые спорные допущения лежат в области вопросов мотивации наших соседей по Млечному Пути, а также прогнозов относительно долголетия целых цивилизаций и их колоний. К примеру, если инопланетный вид просто не заинтересован в достижении других звёзд, сама идея галактической колонизации совершенно не имеет смысла. Это был один из аргументов, выдвинутых Карлом Саганом и Уильямом Ньюманом в 1983 году в качестве опровержения того, что они назвали «солипсистским подходом» к внеземному разуму.

Однако, астроном Джейсон Райт считает, что подобное предположение само по себе, возможно, является «монокультурной ошибкой». Если перефразировать, то окажется невозможным с какой-либо точностью рассуждать о поведении целого вида, как если бы он имел один объединённый разум. Мы, люди, определённо не вписываемся в эту парадигму. Но даже если подавляющее большинство предполагаемых космических цивилизаций Млечного Пути не станут создавать галактические диаспоры, всё, что потребуется — это один инопланетный вид, идущий против течения, чтобы оставить следы своей жизнедеятельности и используемых технологий в сотнях миллиардов звёздных систем.

Фактически, история парадокса Ферми изобилует многочисленными дебатами о лежащих в его основе допущениях, а также огромным разнообразием предполагаемых «решений».

Лишь немногие из этих возможных решений можно подвергнуть хоть какой-либо проверке. Хотя некоторые из них и содержат довольно универсальные идеи, большинство же представляет собой исключительно научную фантастику. Например, может оказаться, что затраты на добычу необходимых для межзвёздных путешествий ресурсов слишком велики даже для высокотехнологичного инопланетного вида. Это, безусловно, могло бы сократить количество таких путешественников и объяснить «Факт А» Харта. Или, возможно, рост населения не является, как предполагали многие учёные, достаточно сильной мотивацией для путешествия к звёздам, особенно для видов, которые сдерживают присущие им хищные инстинкты и развивают по-настоящему устойчивую цивилизацию в своей домашней системе. Полноценная «зелёная революция» на Земле вполне может лишить нас стимула к межзвёздным путешествия и колонизации, за исключением редких научных исследований.

Более зловещий вид имеют такие концепции, как «великий фильтр» — идея о том, что существует определённое ограничение в развитии любой цивилизации. Возможно, таким ограничением является неизбежная неудача в достижении этой самой зелёной революции, ведущая к имплозивному исчезновению всей потенциально технологической жизни. В качестве альтернативы можно привести природные катаклизмы, от взрывов сверхновых до вспышек центральной чёрной дыры в Млечном Пути, которые просто уничтожают галактическую жизнь достаточно регулярно, чтобы не допустить её широкого распространения.

Существуют и довольно экзотические версии, вроде гипотезы зоопарка. В этом сценарии нас намеренно держат в изоляции и неведении инопланетные силы. Кроме этого, имеется так называемая «теория паранойи»: другие цивилизации существуют, но прячутся друг от друга и отказываются общаться из-за какой-то космической ксенофобии.

Однако, возможно, есть и более простые способы объяснить полное отсутствие информации об инопланетянах. Вполне вероятно, что подходящий пример, способный разрешить этот парадокс, находится прямо у нас под носом — это неравномерный по времени и неоднородный характер человеческой деятельности на островах южной части Тихого океана. И в земных, и во внеземных сценариях действуют базовые универсальные факторы: от нехватки хороших мест, чтобы бросить якорь, до времени, которое может потребоваться населению, чтобы подготовиться к дальнейшей экспансии близлежащих звёздных систем.

Ещё в 2015 году мы (имеется в виду автор оригинальной статьи — прим. ред.) с моим коллегой Адамом Франком из Рочестерского университета обедали неподалёку от кампуса Колумбийского университета в Нью-Йорке. Как и 65 лет назад, на обеде, где присутствовал Ферми, разговор зашёл о природе инопланетных видов. Вдохновлённые сиюминутными мысленными расчётами Ферми, мы пытались разработать стратегию исследования, в которой было бы как можно меньше необоснованных допущений и которая могла бы быть хоть как-то проверена или ограничена реальными данными. В основе этого упражнения лежала простая мысль о том, что, как и в случае с временными обитателями острова Питкэрн, волны исследований или колонизаций могут неравномерно проноситься по галактике, а люди вполне могли появиться в одно из таких затиший, когда одна волна уже подошла к своему логическому концу, а следующая пока ещё не началась.

Эта идея связана с первоначальным «Фактом А» Харта: сегодня на Земле нет свидетельств существования внеземных исследователей. Но её можно развить дальше, спросив себя о том, сможем ли установить какие-либо условия для распространения галактической жизни, ограничивая точную продолжительность времени, в течение которого Земля могла бы остаться незамеченной. Возможно, давным-давно пришельцы действительно здесь бывали. Ряд учёных на протяжении многих лет обсуждал возможность поиска артефактов, которые могли остаться после таких посещений Солнечной системы. Трудно предсказать необходимый объём исследований для масштабного поиска таких свидетельств, но если искать только лишь на одной Земле, то такой проект выглядит гораздо более жизнеспособным. В 2018 году другой из моих коллег, Гэвин Шмидт из Института космических исследований NASA имени Годдарда, вместе с Адамом Франком проанализировал саму возможность существования на нашей планете более ранней индустриальной цивилизации.

Каким бы фантастическим это ни казалось, Шмидт и Франк утверждают (как и большинство учёных-планетологов), что время на самом деле может очень легко стереть практически все признаки технологической жизни на Земле. Единственное реальное её свидетельство по прошествии миллиона или более лет сводится к изотопным или химико-стратиграфическим аномалиям — странным особенностям почвы, таким как синтетические молекулы, пластмассы или радиоактивные осадки. Останки окаменелостей и другие палеонтологические маркеры в данном случае могут ничего нам не сказать, поскольку они довольно редки и сильно зависят от особых условий образования.

И действительно, современная человеческая урбанизация покрывает лишь порядка одного процента поверхности планеты, что представляет собой очень и очень небольшую целевую область потенциальных исследований для палеонтологов из далёкого будущего. Шмидт и Франк также пришли к выводу, что никто ещё не провёл необходимых экспериментов для исчерпывающего поиска таких неестественных сигнатур на Земле. Суть в том, что даже если бы индустриальная цивилизация в масштабах нашей и существовала несколько миллионов лет назад на планете, мы вполне можем просто не знать об этом. Это вовсе не означает, что так и было, а лишь указывает на то, что подобную возможность нельзя полностью исключать.

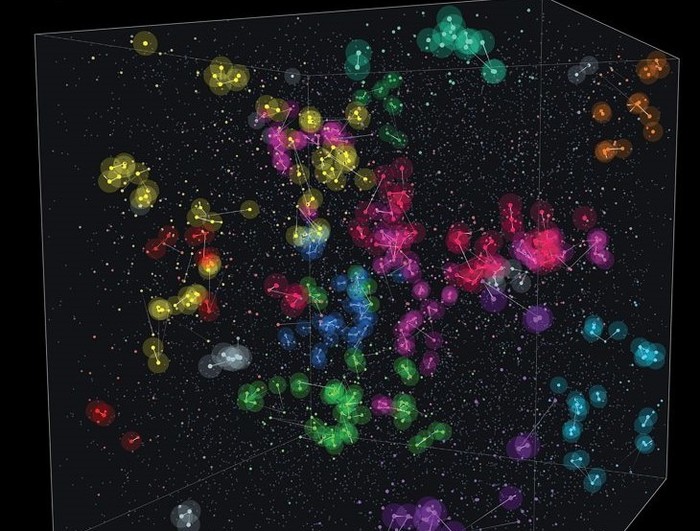

За последние несколько лет мы изучали важнейшие положения на основе этих идей в рамках исследования, проведённого Джонатаном Кэрроллом-Нелленбеком из Университета Рочестера и Джейсоном Райтом из Университета штата Пенсильвания. Ключевым достижением стала разработка серии компьютерных симуляций на основе факторного анализа, подкреплённого старомодной математикой с использованием бумаги и карандаша, что позволило нам построить более реалистичную картину того, как инопланетные виды могут перемещаться по галактике, которая сама по себе находится в постоянном движении.

Если вы сделаете снимок звёзд в пределах пары сотен световых лет от Солнца, вы обнаружите, что они движутся, как частицы в газе. Звезда может двигаться быстро или медленно в произвольном направлении относительно любой фиксированной точки в этом пространстве. Уменьшите масштаб до тысяч световых лет, и вы сможете запечатлеть грандиозное общее орбитальное движение, которое позволяет такой звезде, как наше Солнце, делать полный оборот вокруг Млечного Пути каждые 230 миллионов лет или около того. Звёздам, расположенным гораздо ближе к центру Галактики, требуется значительно меньше времени, чтобы пройти полный круг, но есть и быстро движущиеся звёзды «гало», проходящие сквозь плоскость галактического диска как часть отчётливого сферического роя, окружающего его.

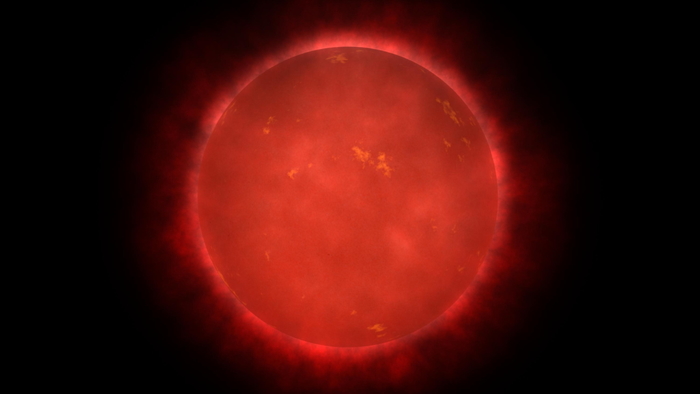

Это означает, что для цивилизации, которая занимается поиском целевых звёзд вокруг себя для дальнейших исследований, близлежащие на данный момент времени светила могут стать гораздо более отдалёнными в будущем из-за своего постоянного смещения относительно галактической системы координат. Хорошей иллюстрацией этого служит наша собственная система. Сегодня ближайшая к нам звезда, Проксима Центавра, находится на расстоянии 4,24 световых года, но примерно через 10000 лет она будет удалена от нас всего на 3,5 световых года — это значительная экономия времени на межзвёздное путешествие. Если бы мы подождали примерно 37000 лет с сегодняшнего дня, нашим ближайшим соседом на какое-то время стал бы маленький красный карлик под названием Росс 248, который тогда находился бы всего в трёх световых годах от нас.

Звезда Росс 248 в представлении художника. Источник: NASA.

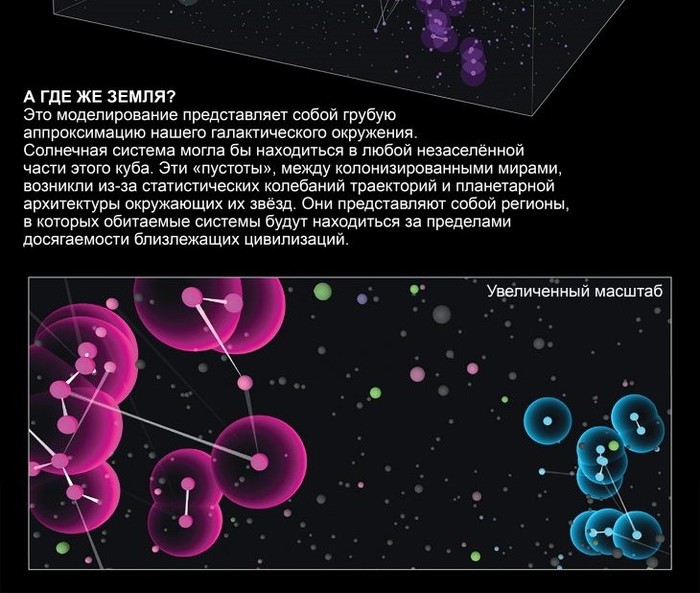

Чтобы смоделировать эту постоянно изменяющуюся звёздную карту, наша симуляция использует трёхмерный квадрат со звёздами, движения которых похожи на перемещения их собратьев в небольшой части реальной галактики. Затем инициируется «волна» колонизации, помечая несколько звёзд в качестве родных миров для космических цивилизаций. Эти цивилизации имеют ограниченную продолжительность жизни, поэтому на определённом отрезке времени в их собственной системе, в конечном итоге, может не оказаться разумных существ. Также у них есть период ожидания, прежде чем появится возможность запустить зонд или корабль-колонизатор к их ближайшей звезде. Все эти факторы можно изменить, откалибровать и проанализировать, чтобы увидеть, как они влияют на конечный результат. При широком наборе параметров получается несколько неровная волна колонизации, которая распространяется по межзвёздному пространству. Скорость этой волны является ключом к перекрёстной проверке и подтверждению возможных решений исходного парадокса Ферми.

То, что мы делаем, одновременно и просто, и изысканно. Во-первых, естественное движение звёзд в галактике означает, что даже самые медленные межзвёздные зонды, движущиеся со скоростью около 30 км/с (почти в два раза быстрее, чем текущая скорость «Вояджера-1», составляющая 17 км/с) , способствовали бы тому, что волна колонизации пересечёт галактику менее чем за миллиард лет. Если учесть другие факторы, такие как вращение галактики или звёзды «гало», этот временной промежуток только сократится. Другими словами, как доказал Ферми, галактику совсем нетрудно наполнить жизнью. Однако степень её заселения разумными видами зависит как от количества реально колонизированных миров (то, что мы назвали эффектом Авроры в честь эпического научно-фантастического романа «Аврора» Кима Стэнли Робинсона 2015 года), так и от продолжительности периода, в течение которого цивилизации смогут прожить в мире.

С одной стороны, легко смоделировать пустую галактику, просто сократив количество пригодных для обитания планет и уменьшив продолжительность существования цивилизаций, скажем, до 100000 лет или около того. С другой же стороны, эти факторы легко скорректировать так, чтобы заполнить космическое пространство активными инопланетными колониями. Фактически, если подходящих миров достаточно, нет никакой разницы, как долго в среднем существуют оседлые цивилизации. Если они не забудут технологии, позволяющие им путешествовать к другим звёздам, то достаточное их количество сможет продолжить исследования и в конечном итоге заселить почти всю галактику.

Но именно между этими крайностями и возникают наиболее убедительные и реалистичные сценарии. Когда обитаемые миры формируются в галактике не слишком редко, при этом не являясь обыденностью для любой звёздной системы, могут происходить удивительные вещи. В частности, при обычных статистических колебаниях количества и местоположения подходящих миров, на участках галактического пространства могут возникать целые кластеры систем, которые постоянно посещаются или же колонизируются в ходе периодических межзвёздных экспансий. Представьте это в виде архипелага, группы или небольшой цепи островов. Обратной стороной существования этих скоплений является то, что они обычно окружены большими незаселёнными областями пространства, где потенциально обитаемых миров слишком мало, или же они слишком далеко расположены, чтобы планировать их колонизацию.

Может ли этот сценарий «галактического архипелага» объяснить отсутствие контактов с инопланетными видами на Земле? Удивительно, но ответ будет положительным. Например, если типичные планетные цивилизации могут существовать в течение миллиона лет, и если только три процента звёздных систем действительно являются обитаемыми, существует примерно десять процентов вероятности, что планета, подобная Земле, не посещалась по крайней мере в течение последнего миллиона лет. Другими словами, вполне вероятно, что мы вытянули не самую удачную карту.

Однако этот же сценарий подразумевает, что где-нибудь в галактике есть скопления, «архипелаги» межзвёздных видов, для которых космические соседи или инопланетные путешественники являются вполне обычным делом. Для того, чтобы всё это действительно могло иметь место, не нужны радикальные допущения – лишь обычный подсчёт числа планет и характера звёздных смещений посреди бескрайнего Млечного Пути. И хотя нам действительно придётся принять на веру гипотезу, что любые инопланетные виды способны совершать межзвёздные путешествия и имеют необходимую для этого мотивацию, другие факторы — это лишь параметры, которые нужно просто правильно откалибровать.

Некоторые из них, такие как количество потенциально обитаемых миров, уже являются предметом исследования для многих астрономов, поскольку все мы стремимся к более глубоким познаниям об экзопланетах. Другие, к примеру период устойчивого существования цивилизаций, обращают на себя наше внимание, потому что наш вид пытается решить собственные проблемы с экологическим равновесием земной экосистемы.

Также существует вероятность обнаружить свидетельства обитаемых звёздных «архипелагов» или же продолжающегося распространения волны колонизации. Сосредоточение наших поисков внеземного разума и инопланетных технологий не на отдельных известных экзопланетах, а, скорее, на галактических регионах, топография звёзд которых может быть удобна для межзвёздной экспансии или даже объединения нескольких цивилизаций, может быть интересной новой стратегией. До недавнего времени наша трёхмерная карта галактического пространства была крайне ограничена, но с такими инструментами, как обсерватория Gaia Европейского космического агентства, которая отслеживает миллионы астрономических объектов и перемещений звёзд, мы могли бы нанести на неё новые потенциальные очаги внеземной жизни.

Однако, в конце концов, истинный смысл парадокса Ферми может заключаться в том, что парадокса как такового нет вообще. Исследование моих коллег подтверждает, что отсутствие видимых доказательств того, что Земля когда-либо была посещена или заселена внеземными видами, может быть совершенно естественным состоянием для обитаемого мира. И это будет истиной независимо от того, лишена ли галактика другой технологически продвинутой жизни или просто кишит межзвёздными путешественниками. Точно так же, как Питкэрн мог быть необитаемым целых три столетия посреди Тихого океана, так и Земля может просто проходить через временный период изоляции, прежде чем космическая рябь пангалактической жизни снова окутает её.

Настоящий вопрос, основанный на судьбе полинезийских поселенцев, заключается лишь в том, будет ли наша собственная цивилизация по-прежнему существовать, когда это произойдёт.

Эта статья написана Ником Хиггинсом и изначально опубликована под заголовком «Галактический архипелаг» в журнале Scientific American за январь 2020 года. Источник.

https://www.scientificamerican.com/article/alone-in-a-crowde...