Как известно, форма отличает солдата, да и любого военнослужащего от гражданских людей.

В старые времена отсутствие головного убора или ремня расценивалось, как серьёзнейшее нарушение Устава, за которое карали по максимуму, а во время Великой Отечественной солдата без ремня и погон могли и к трибуналу привлечь.

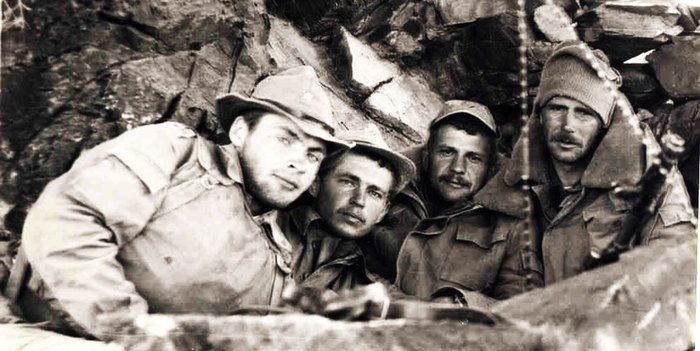

Однако, в первый год войны в Афганистане с нами, с рядовым составом 40-ой Общевойсковой Армии, началось твориться что-то странное.

Нарушения формы одежды встречались повсеместно и чуть ли не у всех. Началось это всё-таки ещё в Союзе, когда в 1979 году и у нас в 101 мотострелковом полку, и в 34 танковом, народ начал довольно расхлябанно носить форму. Например, в нашем пехотном полку все механики-водители и водители БРДМ разведки, да что там механики, треть роты нашила чёрные петлицы, воткнула в них танковые эмблемы и ходила так. И никто ничего по этому поводу им не говорил. А чёрные петлицы и танки в те времена были на порядок круче красных и мотострелковой «капусты». Это сейчас я все говорю с гордостью о том, что служил в пехоте, а тогда это было типа западло.

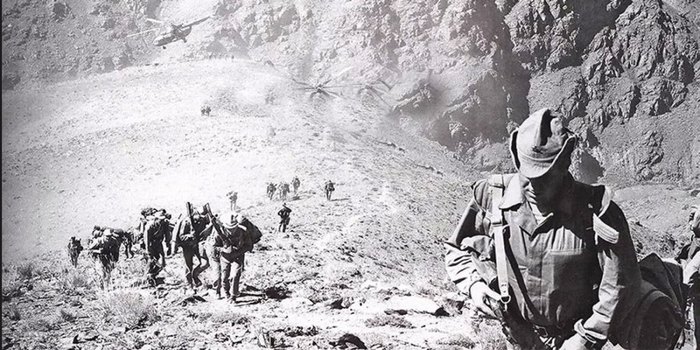

Потом уже в Афгане случились боевые действия в очень тёплое время года, и народ на рейды и операции стал ходить в том, в чём ему казалось лучше. Большинство ходило на операции в КЗС (комплект защитного снаряжения, больше походивший на закамуфлированную марлю), а всё потому, что в КЗС было легко в самую дикую жару – продувает тебя ветерком, ништяк.

Одно плохо, никаких обвесов кроме солдатского ремня с КЗС не предполагалось, вот и вешали на него подсумок с магазинами и иногда подсумок с гранатами. Другие ходили в маскхалатах типа «берёзка», но те в отличие от КЗС не выцветали в цвет местности и были из тонкой плотной ткани, что не дышала ни разу.

Бронежилеты у нас ещё не появились, да и если бы появились, их на разведку не наденешь, ибо при жаре в них сдохнешь, а те килограммы, что они весят, лучше патронами и гранатами прихватить.

Да и потом, когда броники пошли повсеместно, те, кто работал в поле и в зелёнке, в них не ходили, ходить в брониках был удел блокпостов, да и то, только тех, где начальство либо было жутким, либо многочисленным.

Будущая туркестанская панама на Г.К. Жукове на Халхин-Голе

На ногах у всех без исключения солдатская мабута, кроссовок у нас не было, как-то мы про такую обувь даже не слышали тогда. А вот эксперименты с китайскими кедами, которые по дуканам продавались в 1980 году вовсю, у нас закончились быстро.

Больно подошва у них мягкая, по камням не побегаешь, да и раздирались они быстро в клочья.

Говорят, с появлением кроссовок жизнь у воюющих изменилась к лучшему. Не знаю, попробовать не довелось.

Туркестанская панама – это целое явление в Советской армии, о ней можно слагать песни и поэмы, и лучшего головного убора для Азии не найти – уверяю вас. Я и сейчас в доме (а у меня частный дом) рассекаю летом в панаме.

Даже потом, когда с эксперименталкой перешли на кепи – все в один голос говорили, да, красивая форма, но уши с кепи обгорают до черноты. Панаму, именно в том виде, каковой она была в 70-80-х годах в ТуркВО, носил ещё на Халхин-Голе будущий Маршал Победы Георгий Константинович Жуков.

Брали её с собой в Испанию и наши добровольцы, время от времени встречаешь архивные фото интербригад, где порой встречаются люди в этом головном уборе. Одним словом, будь моя воля, я бы вернул столь овеянный славой головной убор в Южный военный округ, сделал бы его принадлежностью элиты, способной воевать и в горах и в пустынях.

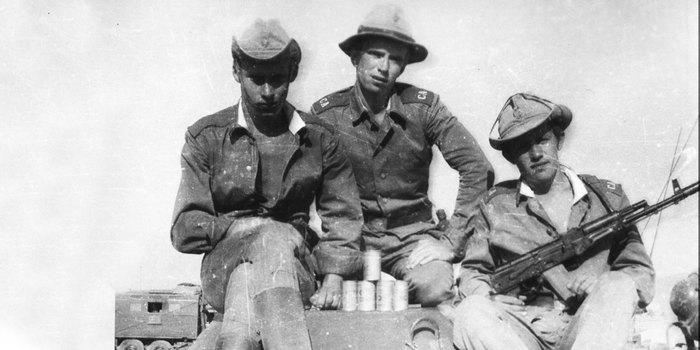

Чуть позже, когда появился выбор с головными уборами, на операциях, рейдах или на блокпостах поступали довольно вольно, в одном отделении могли носить и панамы, и кепи, и вязаные шапки, или вообще ничего не носить. Тоже было с тельняшками.

Десантник ты или нет, всем было до одного места. Пехота при всякой возможности доставала тельники и носила их. Нет, конечно же, в расположениях частей и соединений за внешним видом старались следить, но это тоже было по-разному в разных частях, а вот относительная вольница в форме тех военных лет автоматически перенеслись сейчас на ту форму, что носят ветераны той войны.

Нередко служившие в пехоте выходят на торжественные мероприятия в тельняшках, ношение наград на камуфлированной форме тоже вне устава и логики, но красиво, а потому все и носят. Не должно награды надевать на верхнюю одежду, но 15 февраля как на грех – это зима, и потому надевают медали и на бушлаты, а то и гражданские куртки. В общем, не Советская Армия, а Гуляйполе какое-то.

Очёчки а ля «киберпанк», то эксперименталка, то «берёзка», то каски, то отсутствие головного убора – вот они «афганские» стиляги

У меня же была своя, неуставная история с формой, которая, впрочем, началась ещё до Афгана.

Как-то в сентябре 1979 года я оказался среди прикомандированных к рембату 5-й мотострелковой дивизии и стал самым отъявленным нарушителем формы одежды среди прикомандированных. Поневоле, надо сказать.

Дело в том, что хэбе, которое было на мне, я получил ещё в конце апреля в учебке перед отправкой в часть, а за полгода интенсивной службы оно пришло в совершенную негодность. Ну как негодность, края брюк обтрепались так, что висели лохмотьями, то есть крайне неприлично. Был бы я в родном полку, вопрос бы решился быстро. Ходить с чёрными петлицами некоторым дозволялось, но ходить неряшливо — никому.

А тут чужая часть в 220 километрах от родной Иолотани… Одним словом, я решил надо ремонтироваться. Нашёл старое хэбе нужной степени выгорания, а у солдатского хэбе, если кто знает, градаций хаки от густо-зелёного до едва желтого, практически белого, не меряно. Вырезал из него нужную деталь, отрезал от своих штанов низ и пришил то, что получилось.

Если бы сохранились фотографий того, как я щеголял весь сентябрь и октябрь по Кушке, все бы в моих солдатских брюках быстро бы увидели знакомый и очень популярный в те времена клёш. У меня хватило совести и меры сделать всё так, чтобы сразу в глаза не бросалось, а потому на губу за внешний вид я попал только через три недели после своего инд.пошива.

Впрочем, с кушкинской губы я сбежал через три часа, ибо какой я в ином случае разведчик, а вот навыки шитья мне потом пригодились не раз и не два. Любая новая форма, полученная со складов, всегда нуждалась в подгонке по фигуре и тут мои навыки швеи-золотошвейки пришлись ко двору. 15 апреля нам в разведке выдали черные танковые комбинезоны.

Ко мне тут же выстроилась очередь из взводных, а потом пришёл и попросил ушить комбез и ротный.

И вот в этих чёрных комбезах, с чёрными очками-капельками и офицерскими фуражками, похожие на чёрных полковников времён греческой или чилийской диктатуры наши офицеры поехали на очередной рейд.

Закончилось это всё 17 апреля, когда после обстрела в одном из кишлаков, наши офицеры быстро переоделись в БМПешках в солдатское хэбе. И фуражки поменяли на панамы.

Я как многие прочие фотографы способен часами обсуждать фотожелезо и фотостекло, я готов слушать других фотографов, дабы получить от них полезный совет, и старательно снимаю практически каждый день, шлифуя умение. И вот я историк, сначала по духу, а потом и по образованию, фотограф по призванию, главный период своей молодости, а может и жизни не зафиксировал вовсе. Как так? Отвечаю, так вышло.

Первой причиной малого количества фотографий в начальной стадии войны был тот факт, что в запасный район базирования по боевой тревоге полк вывели внезапно. Ну, то есть до того были тревоги, мало того, их за две недели до настоящей боевой тревоги было множество, и народ столь привык к этим постоянным тревогам, что и не понял, что в свои казармы мы больше не попадём.

Уже во время стояния в пустыне, в запасном районе, некоторые смогли всё же съездить в Иолотань и они-то рассказали, что все казармы, оставшиеся без охраны, были разграблены. Одним словом, когда выскакивали из казарм, было не до фотоаппаратов, а потом их самих не стало.

Потом был ввод, потом — первые боевые действия, и всё как-то было не до фиксации той реальности, в которой мы пребывали. Однако, в апреле в полк каким-то образом ввезли то ли два, то ли три фотоаппарата. И я стал случайным свидетелем, как их уничтожали.

Мы в очередной раз выезжали в зелёнку, а тут на бетонку кто-то из политорганов выкладывали в рядок фотоаппараты. В основном ФЭДы. Напротив этой линейки стоял танк с заведённым мотором. Что было дальше, не знаю, мы уехали, но догадываюсь, фотики всё ж раздавили. Режим секретности, типа соблюдали.

Потом уже к середине лета и к осени фотоаппараты снова появились, и есть немало снимков разведроты лета 1980 года, а потом наличие фотоаппарата стало нормой в подразделениях. Иначе бы мы окончательно потеряли изобразительную историю нашего присутствия в Афганистане.

Официальные фотографы попадали в Афганистан двумя путями, первый – это путь моего хорошего друга Сергея Сальникова. Он был фотографом ещё до службы, а Политотдел нашей 5-й гвардейской мотострелковой дивизии дал ему камеру, фотолабораторию, и он стал фотографировать для всей дивизии.

Серёга никогда не жалел свои фотографии и всегда делился ими со всеми. Так продолжает и сейчас, когда выкладывает снимки с мероприятий в Сеть для всеобщего скачивания.

И сегодня, множество снимков, профессионально снятых в Афгане и выложенных в Сеть – его.

Ну ладно, допустим, в те времена и с той техникой, что у него была, и с тем профессионализмом, что был у него, солдата – снимал он полупрофессионально, но факт, что он поделился фотографиями со всеми, ничего не утаивая, и делится и сегодня – достоин уважения.

Также лежат в Сети все афганские фото, которые имел начальник политотдела 5-й гв. МСД (85-87г.)подполковник Юркин Виталий Владимирович. И вообще, всё, что лежит в Сети под поисковым запросом «Афганистан» – это заслуга тех людей, кто честно делит эти фото со всеми.

Второй путь получения фотографий с афганской войны – это снимки профессиональных фотографов, которые выезжали в воюющие войска по командировкам, когда редакции «Красной Звезды», когда агентства «ТАСС» – снимки этих фотографов мы практически не видим.

Точнее, мы видим только постановочные снимки, которые когда-то были опубликованы, а те фотографии и их большинство, что не пошли в печать, либо лежат в фотоархивах «ТАСС» и редакции «Красной Звезды», либо в архивных фондах Минобороны или Российского

государственного архива социально-политической истории (который раньше называли Архивом КПСС) и других архивов.

Многие и многие фотографы, работавшие на редакции в те времена и катавшиеся по Афгану, тоже выложили в Сеть свои фото.

Из тех профессиональных снимков изрядная часть осталась у самих фотографов, которые в те года катались по Афгану, но как настоящие профи они тогда работали за командировочные и сейчас многие знают цену каждому кадру оттуда, из-за речки.

Вполне к слову осязаемая цена. В январе 2004 года, будучи заместителем главного редактора газеты «Побратим» Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане, звонил в один такой архив и спрашивал, можно ли у них приобрести фото времён Афганской войны.

Мне сказали – да, можно, от 60 долларов за отсканированный кадр, и покупать можно не менее 50 кадров за раз. Понятное дело, у меня не было таких средств.

Каждый человек, в принципе, может записаться в Подольский архив Министерства обороны РФ и изучать материалы той войны, точнее, той части архива, которая открыта по Афганской войне, а открыто далеко не всё. Но использование фотоматериалов даже для написания диссертации очень проблематично, не говоря уже для использования в СМИ.

Я прекрасно понимаю, что этой статьёй подниму большой шум, и многие меня могут обвинить в огульном охаивании солидных организаций, но ведь это важно знать и своими глазами видеть ту войну, в которой страна воевала девять лет, ведь постоянно говорится с экранов телевизоров и мониторов наших компьютеров о сохранении исторической памяти нашего народа.

Тогда почему некоторые держатели этой самой памяти не могут позволить себе выложить наиболее достойные фотографии той войны. Почему сорок лет спустя ввода войск большая часть архивов всё ещё засекречена даже для историков.Тогда почему некоторые держатели этой самой памяти не могут позволить себе выложить наиболее достойные фотографии той войны. Почему сорок лет спустя ввода войск большая часть архивов всё ещё засекречена даже для историков.

Я понимаю, что многие из участников ещё живы, и информация того периода до сих пор затрагивает интересы многих сторон, но никто и не говорит о рассекречивании вообще всех данных, это в принципе невозможно. Но о подвиге солдата на той войне говорить нужно, и сейчас даже больше, чем раньше.

Теперь о другом, бесценном пласте исторических источников о нашем присутствии в Афганистане с апреля 1978 по декабрь 1991 года – о солдатских фотографиях. Под солдатскими я подразумеваю фотографии всех непрофессиональных фотографов, и солдат, и офицеров, просто солдатских большинство.

Они просты, незамысловаты, редко, кто из них фотографировал что-то другое, кроме себя и друзей, маме в письме другое было не интересно. Они просты, часто с ошибками в экспозиции, не в фокусе, но они предельно честны и передают и дух, и атмосферу времени.

Некоторым из таких фотографов, чаще офицерам, было интересно снимать сам Афганистан, народ, природу, города и кишлаки, дуканы и горы – это вообще бесценно. Для подготовки своих рассказов серии «И смех, и грех на афганской войне» я порой трачу полчаса-час на текст и два-три часа на одну, две, три подходящие фотографии. Лопачу свой, тоже немаленький архив, ищу в Сети, и порой кажется, что так и не найду нужной иллюстрации. Мало, очень и очень мало нужных фотографий о той войне.

Когда мне кто-то жалуется, что плохо вышел на фотографии, я часто шучу – фотография, род искусства документальный! И очень жаль, что именно этот источник документов у нас крайне скуден.

Post Scriptum. Преднамеренно не стал публиковать авторство фотографий в статье, потому что, первое – многие без авторства, второе — все для меня равны.

Автор : Павел Ширшов . Родился в 1960 году, в Ташкенте. Там же учился в школе и дальше. Работал на заводе, потом служил, в Афганистане. Город Алишера Навои - Герат, своей красотой и пестротой впечатлений остался в душе на всю жизнь. Служил рядовым, разведчиком, последние полгода службы танкистом. Представлялся к медали "За Отвагу", но не награждён. Писать начал в Афгане.

http://artofwar.ru/s/shirshow_p_w/indexvote.shtml