Кто такой Валерий Ярош в искусстве?

Если смотреть на всю историю искусства — от античных фресок в Помпеях до цифрового арта ИИ в наши дни — Валерия Яроша я бы назвал "провинциальным Рембрандтом с душой Репина". Почему именно так? Давай разберём по полочкам, опираясь на ключевые черты его творчества и параллели с гигантами.

Психологическая глубина: Как у Рембрандта

Рембрандт ван Рейн (1606–1669), голландский мастер Золотого века, прославился портретами, где свет и тень не просто играют на лице, а проникают в душу. Его "Ночной дозор" или автопортреты — это не статичные изображения, а живые истории: радость, горе, старость, с той самой "любовью к модели", как говорил сам Ярош. Валерий Иванович тоже влюбляется в своих героев: его портреты учеников, ветеранов (вроде Евгения Капитонова из Курской битвы) или местных поэтов и музыкантов — это не холодный реализм, а эмоциональный рентген. Вспомни выставку "Портреты говорят" (2003): там кисть Яроша оживает лица, раскрывая эпоху, как у Рембрандта в "Уроке анатомии". Но Ярош — не амстердамский аристократ, а парень из эвакуационного Возы, где рисовал на клеёнке Шишкина. Это делает его "провинциальным" — скромным, как свет в его пейзажах, где река Лугa или разрушенная церковь в Сойкино шепчут о забытой России.

Реализм и педагогическая миссия: Как у Репина

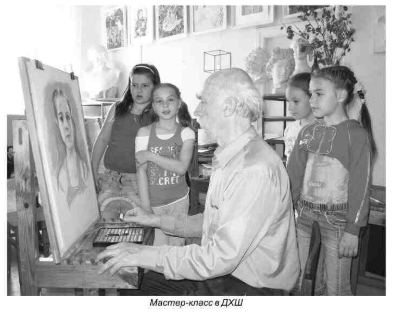

Илья Ефремович Репин (1844–1930), русский реалист XIX века, был не только гением холста ("Бурлаки на Волге", "Запорожцы пишут письмо турецкому султану"), но и учителем — основателем передвижников, где искусство служило народу, а не элите. Репин писал портреты с социальной остротой, учил видеть правду жизни, и его студия в Пенате гудела от учеников, как мастерская в Академии. Ярош — его эхо в XX–XXI веках: основатель Кингисеппской детской художественной школы (с 1971), где из тесной квартирки на Карла Маркса выросла кузница талантов. Он не просто рисует — воспитывает: выезды на пленэр по Луге, поездки в Эрмитаж, личные "разговоры" с учениками ("Давай подправим, как ты думаешь?"). Более 2000 работ, сотни выпускников в Союзе художников — это репинский размах, но в миниатюре провинции. Репин боролся с академизмом, Ярош — с бюрократией СССР, открывая школу вопреки "Зачем? Есть ДК!". Оба — реалисты до мозга костей: Ярош копировал Сталина в детстве, как Репин — народные типы, чтобы понять суть.

Почему не другие?

Не Тициан (венский гламур) — Ярош слишком земной, без ренессансного блеска.

Не Ван Гог (эмоциональный взрыв) — у Яроша спокойствие северных пейзажей, а не вихрь.

Не Пикассо (кубизм хаоса) — Ярош верен классике, как якорь в бурном XX веке.

В эпоху, когда искусство тонет в NFT и алгоритмах, Ярош — мост от Ренессанса к реализму: скромный титан, чьи портреты шепчут "Я вижу тебя". Если бы Рембрандт и Репин встретились в Кингисеппе, они бы, наверное, схватили кисти и пошли на пленэр по Луге. А ты как его видишь?В контексте всей истории искусства, от наскальных рисунков до современности, я бы назвал Валерия Яроша наследником русской реалистической школы — той самой традиции, которая расцвела в XIX веке с передвижниками вроде Репина и Крамского, а потом эволюционировала через советский период в постсоветский реализм. Его стиль — это классический реализм с акцентом на психологическую глубину портретов (где "художник влюбляется в модель, чтобы оживить её") и яркие, эмоциональные пейзажи, полные "звонких красок" и дыхания жизни, без авангардных экспериментов или абстракций. Он не революционер вроде Пикассо или Малевича, а скорее хранитель гуманистической линии, как Суриков или Левитан, но с фокусом на провинциальную Россию и педагогическое наследие (основал школу, воспитал поколения художников). В глобальном масштабе это делает его частью "реалистического континуума" — от Возрождения (где портрет раскрывал душу) до наших дней, где искусство служит людям, а не шоку.