«ЖЕЩИНЫ ПРИНАРОВЬЯ» Владислав Скитневский о художнике Валерий Ярош

Владислав Скитневский

ЖЕЩИНЫ ПРИНАРОВЬЯ

в портретной живописи Валерия Яроша

Принаровье. Древняя земля России. Западным краем своим она прилегает к реке

Нарова, а северным - к Финскому заливу. В новгородских летописях еще сохранились известия о том, как ходили новгородцы сюда войной на ямь (финны-тавасты), как «теснили их и брали в полон». Затем здесь появились крепости Ям (Ямбург) и Иван-город.

Ныне это самая западная часть Лениградской области.

Земля больших знаковых событий. До реформ Петра Великого она часто переходила из рук в руки, пока царь не утвердился прочно на берегах Балтийского моря после победы над шведами в Северной войне. Одно время этот край назывался Ингерманландия. Именно в те времена балтийские немцы, приглашенные обустраивать полученную от царя территорию, начали активно заселять эту испокон веков ижорскую землю крепостными крестьянами из внутренних губерний России. Суровость бытования определялась тяжелейшей борьбой с природой: расчистка земель от лесов и валунов, осушение болот, застройка жилья. Тяжесть труда оставила соответствующий отпечаток на массовом сознании людей Принаровья. Суровость, сдержанность чувств, терпимость с некоторым налетом неприветливости - все это можно бы объединить в единое социально-психологическое понятие - пасынки природы.

Необычайно красивые места, с очаровательными лесами и озерами, рыбными, грибными и ягодными богатствами привлекали сюда придворную знать со всей ее челядью не только на отдых, но и на покой вечный. Не случайно здесь когда-то обосновались предки А.С. Пушкина по линии его прадеда А.П. Ганнибала.

А уж если речь начинать о живописцах, то здесь же, недалеко от Сойкинского полуострова в имении Нежново в 1782 году родился и великий русский портретист Орест Кипренский, создатель замечательного портрета А.С. Пушкина. И уж точно по воле Бога живет здесь и поныне известный на всем Севере-Западе художник Валерий Иванович Ярош, член Союза художников России, воспевающий не только эти края, но и его людей, в том числе и женщин, о портретах которых поговорим ниже.

Когда-то в молодости, словно неведомая сила, тянула его к портретным зарисовкам. В институте изучал традиции русской портретной живописи, всматривался в знаменитые работы классиков, в манеру изображения на холсте тайны женской души.

Многие его работы нравились уже тогда, но выставлять их на публику не решался.

Вникать в философию эстетического осмысления своих портретных героинь приходилось уже в этих краях по мере своего собственного становления как личности в разных социальных статусах: сначала как мужчины, как мужа, как отца своих детей, как руководителя педагогического коллектива с явно женской доминантой. Еще тогда женские персонажи интересовали Яроша не как явление реальности, не как конкретный прототип будущего образа, а скорее как факт порождения нового смысла при отождествлении натуры со своим собственным «Я». При художественном видении и трактовке натуры каждый раз зарождался совершенно другой смысл, который не всегда обещал рождение подлинно художественного образа. Писать банальный портрет-опись с притязанием на элементарную похожесть с натурой никогда не хотелось.

К тому же первоначального этапа освоения женской тематики, как это имело место у великого Валентина Серова, у Яроша фактически не было. Это у того сначала была «Девочка с персиком», затем «Девушка, освещенная солнцем», потом большой перерыв в тринадцать лет и только тогда знаментые «серовские женщины».

Первую работу, которую выставил Ярош, принесла ему сразу большой успех.

«Портрет художницы» (1980) побывал на разных вернисажах России и дальнего зарубежья. Молодая художница занята плетением макраме. Лицо ее обращено к своей работе и потому не претендует на главный элемент композиции. Ярош зафиксировал факт творческого порыва художницы. Плетение веревочек по только ей известному замыслу.

Удивительно теплые тона фактуры выполняемой ею работы создают эффект накала творческой энергии. Она не позирует. Она творит. Ниспадающая копна красивых русых волос, кажется, вот-вот тоже вплетется в веревочные узоры по законам макраме. Художник выгодно обыграл расположение мастерицы. Природная пластичность ее фигуры стала элементом композиции, гармонирующим с самой сутью макраме. Он добился неожиданного эффекта. Фигура художницы перестает быть замкнутой в себе, как это свойственно портретам. Такое впечатление, что за оставшимися в руках художницы двумя веревочными концами в творческом порыве сейчас вплетется и прядь ее волос, а затем она сама. Мастерица как бы встраивает себя в свое произведение искусства, вживляет в него силу таланта, мастерство, душу.

Путем слияние натуры с образом портретист добивается художественной целостности.

В женских портретах Ярош умеет найти то общее, что объединяет его самого с душевным состоянием героинь. Его художественная объективность достигается безошибочным улавливанием сходства переживаний, запечатленных на лице с его собственными чувствами. Сам факт его сопереживания как бы зашифрован, закодирован в мазках, в штрихах, в фоновом сопровождении, в общей цветовой гамме портрета. В них концентрируются все потаенные движения души его героинь.

Его женские портретные прототипы выбираются им из сферы интеллектуально-творческой интеллигенции Принаровья: это учителя, поэтессы, художницы, музыканты. Критический взгляд Яроша направлен не только на женщину, но и на ее бытование, судьбу, манеру отношений самой к себе. Художник по долгу изучает свою будущую натуру: присматривается, прислушивается к дыханию ее жизни. Чаще бывает так, что натуре не суждено оказаться на холсте. Нет, не привередлив он. Просто не желает в портрете льстить или язвить. В нем прячется тонкий психолог, от которого не уходят даже самые потаенные нюансы душевного состояния модели.

Сам обладатель честнейшей души и редкой порядочности, Валерий Ярош, мне кажется, даже не возьмется писать портрет женщины с откровенным притязанием на эмансипацию или на высокое и прекрасное женское предназначение. Его художественная позиция отработана им самим по своим собственным принципам отбора портретных прототипов.

У Яроша сформирована достаточно принципиальная позиция художника-портретиста, основанная на гуманизме, высокой личной нравственности и толерантности. Что касается женщин, то он даже в наше не совсем светлое время продолжает верить в их перспективы относительно статуса в обществе. Он тонко понимает и спокойно относится к сугубо женским ценностям. Он хорошо образован, воспитан на лучших традициях русской культуры. Уровню его духовности можно просто удивляться: как мог сегодня такой сохраниться...

А вот портрет известной на Северо-Западе поэтессы Веры Бурдиной, члена Союза писателей России, лауреата премии имени Александра Прокофьева. Не смотря на ее сборники стихов, звания, признание, Ярош так и не увидел в ее внешности признаков знаменитости. Для него она такой же рядовой государственный служащий, который ставит свое поэтическое творчество не на пьедестал, а на рельсы той же самой жизни, по которым он, Ярош, катится сам. Она не освобождена от трудовых будней для создания стихов, которые давно уже полюбили читатели. Да и он сам тоже не освобожден от рутинного педагогического труда в детской художественной школе, которой руководит более тридцати лет. Такое сходство условий творчества сформировали эмпатию, сопереживание.

Может быть, поэтому лицо поэтессы причудливым образом трансформировано в... лик.. Ярош растворил поэтессу в образе. Это не тот человек, которого люди давно знают в городе по делам службы. На портрете Вера Бурдина смотрит на зрителя, но не видит его. Это печать отрешенности от мирской суеты. Поэтесса смотрит как бы из глубины реки забвения и печали, которая за ее спиной. Ее лик светел, но на нем просматривается печать одиночества и какой-то затерянности в мыслях. Художник зафиксировал творческий процесс. Поэтесса занята смыслопорождением, отыскивая живую душу стиха среди природных и предметных форм окружающей ее действительности.

Этот портрет - большая удача Яроша. В нем живопись и поэзия слились в одно прекрасное целое.

Вообще портреты женщин - это зрелище, возвышающее душу своей гармонией простоты и сложности, красоты и добра. Настоящие художники стараются не спешить с показом обнаженной натуры. Они восходят к женским ценностям, накапливая все новые и новые представления об этом феномене человеческой природы. У Валерия Ивановича есть довольно интересные решения этих проблем. Как показывают отзывы зрителей, некоторые его работы вызывают бурный интерес и даже дискуссии. Это относится и портрету «Елена». Он выставлялся неоднократно на крупных вернисажах Санкт-Петербурга, других городов Росии.

Отношения к этой работе неоднозначные. Это и понятно. Культура восприятия людей разная. Однако нагота человеческая всегда была, прежде всего, символом незащищенности. В то же время тайна сия велика. Первое, что бросается в глаза на этом портрете, так это аскетичность фона, его темно-серые тона. Да и сама героиня тоже без прикрас: ни дорогих украшений, ни сброшенных поблизости дорогих одежд. Да и во взгляде девушки какая-то сдержанность чувств, нежелание встречаться взглядом со зрителем. Надо полагать, что сам художник трактует наготу как сложную, легко ранимую проблему женщины в нашем обществе. Но так ли это?

Исключительная неоднозначность этой проблемы делает портрет «Елена» еще более дискуссионным. У самого Яроша на этот счет нет никакой собственной позиции. Да он и не спешит занимать ее: пусть этим занимается критик или обыватель. Однако в своей манере изображения обнаженных он стремится не столько шокировать зрителя, сколько попытаться преложить ему... не торопиться искать женщину во всех наших отдельных и вместе взятых бедах. Наряду с женской красотой, дарованной природой для высоких чувств, художник как бы демонстрирует невидимое, несправедливое желание некоторых зрителей пенять на женщин, видя в них причину своих собственных жизненных ошибок.

Ох уж, эти обнаженные! Каких их только не бывает в запасниках у художников: и милых, и трогательных, и чарующих. Здесь и юные девы, и молодые матери, и жены.

Но все властные своей женственостью! Однако не будем сводить ланную проблему лишь к художественному мастерству. Пора, наконец, пенять и на самих зрителей с низкой культурой восприятия обнаженной на портрете.

В чем же заключается зрелость портретного творчества Яроша? На мой взгляд, только не в жесткости по отношению к моделям, к своим натурщицам. Для него это вообще неприемлемо. Скорее всего, зрелость его может быть даже не в его предельной правдивости, а в стремлении сблизить идеал естественности с произведением искусства. Сам он тоже считает, что в портрете главную роль должна играть сама жизнь, все остальное домыслит «по-своему» сам зритель. Однако о результатах восприятия портрета художнику надо и самому позаботиться.

Например, Валерий Ярош умеет присваивать удачные названия своим портретам.

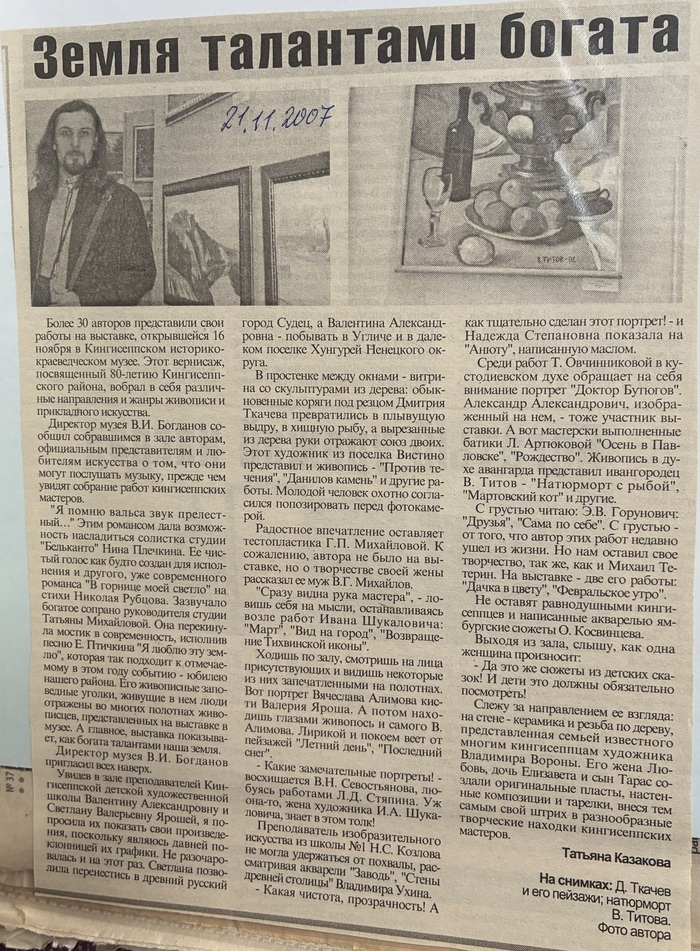

А ведь в названии уже заложена установка на зрительское восприятие. Так получилось у него и с портретом «Друзья». На довольно большом холсте разместились сразу двое: лошадь и миловидная женщина-жокей. Эту женщину в округе знают и как инженера, и как профессионального специалиста по тренингу и испытанию верховых лошадей. Зная пристрастия ее к конному спорту, к этой лошади в частности, Ярош и принимает решение: запечатлеть на портрете сразу двоих. Лошадь, несмотря на непривычные для нее трудности, «добросовестно» позировала, и все время норовила прислониться к своей подружке. Те, кто видел этот портрет, считают, что на нем изображены двое счастливых.

Еще один женский портрет. Он называется «Размышление». Симпатичная студентка не смотрит на зрителей. Ее взор странствует где-то в облаках. Ее лицо очень просторное, открытое всем ветрам. Эта юная жительница Принаровья напоминает период цветения молодых побегов: ее вьющиеся волосы и очень красивая рука с тонкими пальцами, приложенными к губам, свидетельствуют о большой напряженности мышления. В портрете четко прослеживается мыслительный процесс героини, обдумывающей житье. Да, именно так размышляют девушки. Художник подчеркивает факт рождения нового поколения, проросшего из корней, принадлежащих женщинам Принаровья. Вот она, как бы говорит художник Ярош, смотрите, кто к нам пришел.

А сама-то девочка мало кому известна. Таких в этих краях очень много. Но художник выбрал ее, сохранив при этом все внешние сходства и только «чуть-чуть» изменил что-то «внутри» модели, т.е. в душевном ее содержании. И портрет «заговорил», выполнив замысел художника. Вот это «чуть-чуть» и есть искусство. В этом и есть зрелость мастера.

Женские портреты Валерия Яроша ценны для нас тем, что являются ответом на наши «вопросы жизни». Но какие же они, все-таки, женщины Принаровья? Такие же, как и все женщины в мире, только что-то не очень улыбчивы. Как не присматривайся, улыбка лишь слегка трогает уголок губ, только налет... Спрашиваю у Валерия Ивановича:

- Почему?

- А это у них манера такая скрывать трепетную душу.... Как у Джоконды... Видели?

Ленинградская область, Г. Кингисепп.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Ямь - древнее название ижорцев, относящихся к народностям прибалтийских финнов.