Август 1972-го. Жуковский аэродром. Владимир Ильюшин садится в кабину самолета, который выглядит как пришелец из будущего. Стотонная махина из титана, размером с железнодорожный состав. Взлет - и вот уже чудо советской инженерии рассекает небо быстрее звука.

А в 1976-м этот проект похоронили. Навсегда.

Так закончилась история Т-4 "Сотка" - самого быстрого бомбардировщика, который СССР так и не построил. Хотя все говорило за то, что должен был.

Что пошло не так? Почему машину, которая могла изменить расклад сил в мире, отправили в музей единственным экземпляром?

Как американцы нас напугали

Конец пятидесятых. Америка объявляет о создании бомбардировщика XB-70 Valkyrie. Штука серьезная - летает на 21 километре высотой, скорость под 3300 км/ч. План простой: прилетел в наше воздушное пространство, кинул атомную бомбу, улетел. А догнать его некому.

Наши истребители того времени еле-еле 2000 км/ч выдавали. Получается, американский бомбер будет чувствовать себя у нас как дома. Прилетел, покрутился, улетел - и никто ничего сделать не может.

В Москве призадумались всерьез. Что делать? Как отвечать?

И тут в игру вступил Павел Сухой. Человек, который уже прославился своими истребителями, но с бомбардировщиками дела не имел никогда.

Ему в 1962-м принесли техзадание, от которого нормальный конструктор волосы на голове рвал бы. Нужен самолет: быстрее 3000 км/ч, дальность 6000 км, бомбовая нагрузка 45 тонн.

Сухой посмотрел на бумажки и сказал: "Сделаем".

Десять лет в секретных цехах

Работа пошла в режиме строгой секретности. Конструкторы домой приходили - жены спрашивают: "Что делаете?" - "Да так, железки всякие". Больше ничего сказать не могли.

А проблемы между тем лезли одна за другой.

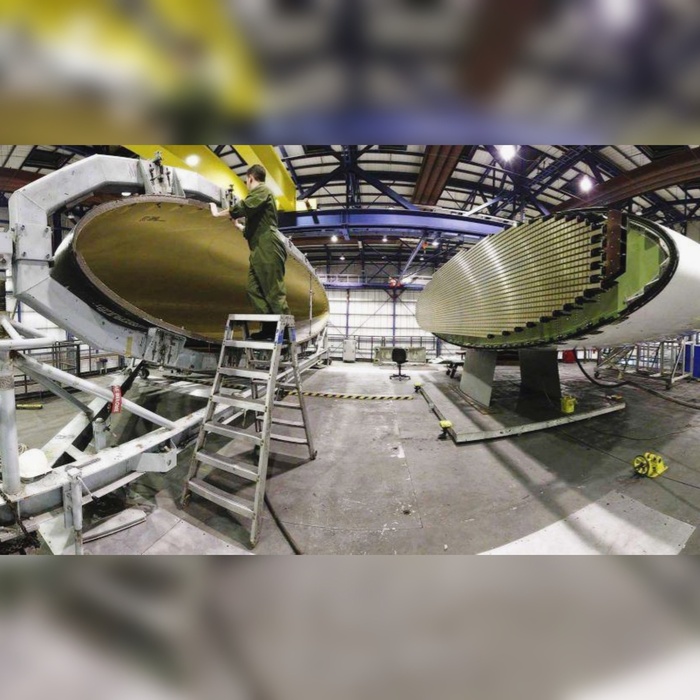

Главная беда - скорость. Когда самолет летит 3200 км/ч, его обшивка нагревается до 300 градусов. Обычный алюминий при такой температуре становится мягким как пластилин. Что делать?

Делать из титана. Материал прочный, жаропрочный, но есть одна проблема - стоит как чугунный мост. Один титановый лист обходился как хороший автомобиль. А самолет больше тысячи таких листов требовал.

Плюс технологии работы с титаном только-только появлялись. Сварщиков учить приходилось с нуля. Инструменты специальные заказывать. Оборудование под это дело проектировать.

И еще одна загвоздка. На скорости 3000+ км/ч человек физически управлять самолетом не может. Рефлексы не поспевают за происходящим. Нужен автопилот.

В шестидесятых автопилот для бомбардировщика - это почти фантастика. Компьютеры размером с комнату, программы пишутся вручную на перфокартах. Но деваться некуда - без автоматики самолет неуправляем.

Десять лет мучений, проб, ошибок. И вот 22 августа 1972 года Т-4 взлетел.

Ильюшин потом рассказывал - машина в воздухе оказалась послушнее многих истребителей. Несмотря на размеры поезда.

Когда ты быстрее своего звука

Представьте: вы летите со скоростью почти километр в секунду. Обгоняете собственный звук втрое. Звуковая волна от вашего самолета бьет стекла в домах за 50 километров от маршрута.

На высоте 24 километра вокруг практически космос. Небо черное, воздуха почти нет, внизу - круглая Земля. Пилоты скафандры надевают, как космонавты.

И главное - никто вас там достать не может. Ни истребители, ни ракеты. Слишком высоко, слишком быстро.

Американская разведка фиксировала странные полеты над Жуковским. Что испытывают русские - понять не могли. Строили теории одна другой фантастичнее. Летающие тарелки, самолеты-невидимки, антигравитация - чего только не придумывали.

А самолет тем временем стоял в ангаре и ждал приговора.

Секрет, который себя же и погубил

Т-4 засекретили так, что о нем не знал практически никто. Даже в высших кругах партии многие впервые услышали о проекте, когда его уже закрывали.

Никаких статей в газетах. Никаких фильмов. Никаких рассказов о достижениях советской науки. Проект существовал в полном вакууме.

Фотографии самолета попали на Запад только в девяностых. До этого весь мир строил догадки - что же такое испытывают в Жуковском?

А когда пришло время искать деньги на серийное производство, защищать проект было некому. Ни общественного мнения, ни партийного интереса, ни медийной поддержки.

Секретность сыграла злую шутку.

Третий кулак ядерной триады

По замыслу военных, Т-4 должен был стать частью советской ядерной триады. Ракеты, подлодки - и сверхзвуковые бомбардировщики.

Логика простая: самолет подлетает к американским границам, разгоняется до максимума и прорывается к цели. Ни перехватить, ни сбить нельзя.

45 тонн бомбовой нагрузки - это серьезно. Можно нести как обычные бомбы, так и термоядерные боеголовки. Дальность 6000 км позволяет достичь любой точки США.

Оружие страшное. И очень эффективное.

Но пока Т-4 доводили до ума, мир поменялся.

Когда свои оказались страшнее врагов

Самым серьезным противником "Сотки" стал не Пентагон, а Андрей Туполев. Его КБ к началу семидесятых продвигало собственный проект - будущий Ту-160.

Туполев умел работать с людьми. Знал, к кому подойти, что сказать, как убедить. Сухой был гениальный инженер, но политик никудышный. Верил, что хорошие летные характеристики говорят сами за себя.

В министерских коридорах началась подковерная борьба. Туполев доказывал - его самолет дешевле и надежнее. Сухой показывал цифры испытаний. Но красивая презентация часто побеждает сухие факты.

А тут еще экономика подкачала. Серьезно подкачала.

Слишком дорого для нищей страны

Проект Т-4 обошелся СССР во внушительные 1,3 миллиардов рублей. Как небольшой городок с инфраструктурой.

Для серийного производства нужно было строить новые заводы, осваивать массовый выпуск титановых деталей, переучивать тысячи рабочих и инженеров. Инвестиции колоссальные.

СССР конца шестидесятых мог себе это позволить. Экономика росла, энтузиазм зашкаливал, космическая программа показывала чудеса.

Но к середине семидесятых ситуация изменилась кардинально. Экономика буксовала, дефицит нарастал, партийная верхушка теряла веру в грандиозные проекты.

Проще стало покупать американскую пшеницу, чем строить самолеты будущего.

К тому же менялась военная доктрина. Баллистические ракеты становились точнее и дешевле. Зачем рисковать жизнями пилотов, когда можно запустить ракету из бункера?

В 1974 году проект прикрыли. Официально - из-за нецелесообразности. Фактически - денег жалко стало.

Одинокий гигант в музее

Сейчас единственный Т-4 стоит в музее ВВС в Монино. Каждые выходные к нему приезжают толпы любопытных.

Машина производит сильное впечатление. 44 метра длиной - как железнодорожный вагон. Высотой с трехэтажку. Титановая обшивка блестит, будто самолет только вчера с завода пригнали.

Экскурсоводы рассказывают - когда Т-4 привезли в музей в 1982-м, многие посетители не верили, что это советская разработка. Уж слишком футуристично выглядел.

"Такое только американцы могут построить", - говорили люди.

А между тем американцы от своего XB-70 тоже отказались. По тем же причинам - дорого.

Технологии Т-4 не пропали зря. Титановые технологии пригодились при создании МиГ-25. Системы управления использовали в современных истребителях. И сейчас, работая над Су-57, конструкторы изучают полувековые чертежи.

Сравнение с конкурентами

Интересно посмотреть, как сложились судьбы трех сверхзвуковых гигантов:

У американской "Валькирии" судьба оказалась не лучше нашей «Сотки». Два самолета построили, один в 1966-м разбился во время фотосессии - столкнулся с истребителем сопровождения. Второй теперь пылится в музее в Дейтоне.

А вот туполевский "Белый лебедь" выстрелил. 35 машин построили, летают до сих пор. Правда, он в полтора раза медленнее нашего Т-4, зато оказался жизнеспособным.

Получается, и мы, и американцы споткнулись об одни грабли. Хотели слишком много, слишком быстро.

Ту-160 медленнее Т-4 в полтора раза, зато дешевле и практичнее. Он служит до сих пор и будет служить еще долго.

А если бы Т-4 запустили в серию? Может, сейчас в российских ВКС стояли бы самолеты, способные долететь куда угодно быстрее любой ракеты.

Но история сослагательного наклонения не любит.

Время гиперзвука пришло снова

Сегодня весь мир снова помешался на гиперзвуковых технологиях. Американцы разрабатывают SR-72. Русские испытывают "Циркон". Китайцы строят свои аппараты.

Все это очень напоминает идеи пятидесятилетней давности. Т-4 был пионером в этой области.

Возможно, через пару десятков лет кто-то построит достойного наследника "Сотки". Более дешевого, более совершенного, более нужного своему времени.

А пока единственный экземпляр стоит в Монино и молчаливо напоминает - иногда мечты инженеров слишком велики для возможностей политиков.

Когда техника проиграла политике

Т-4 "Сотка" - не просто самолет. Это памятник эпохе, когда советские инженеры не боялись браться за невозможное. Когда фраза "это нельзя сделать" означала "давайте попробуем".

Проект провалился не из-за технических проблем. Самолет летал, показывал отличные результаты, превосходил зарубежные аналоги.

Его погубили деньги, политические игры и изменившиеся приоритеты государства.

В этом и трагедия, и величие Т-4. Он доказал - люди могут создать все что угодно, если сильно захотят. И показал - даже самая совершенная техника бессильна против человеческих слабостей.

Стоишь рядом с ним в музее и думаешь - а что, если бы тогда хватило воли довести дело до конца? Что, если бы политики не испугались больших трат?

Возможно, мир был бы другим.

Как думаете, правильно ли поступило советское руководство, закрыв такой перспективный проект ради экономии? Или все-таки стоило рискнуть?