Скоро наступит всеобщий праздник - Новый Год, такой радостный, семейный, родной и понятный. Но для тех, кто не задумывался раньше о его корнях, в истории праздника таится много интересного.

Всем известно, что на Руси его отмечали и в марте, и в сентябре, и в январе, но не столько интересно его формальное место в календаре, сколько то, как сложились сегодняшние новогодние традиции.

С первобытных времён людей завораживал круговорот жизни на земле: смена дня и ночи, лета и зимы, смерть и возрождение природы. Каждую ночь для них происходило чудо: солнце умирало, а наутро воскресало. Не имея ни малейшего представления об астрономии, люди полагали, что это какая-то волшебная птица своим криком прогоняет ночные темные силы и пробуждает солнечный свет. Тогда люди тоже придумали себе ритуалы, которые бы помогали солнцу вставать. Оно, конечно, и так всегда вставало, но мало ли. Очень хотелось его поддержать, чтобы наверняка.

Точно так же и даже больше нужно было помогать солнцу посреди зимы, когда оно почти совсем исчезало к середине декабря, особенно у северных народов. Нужно было обязательно помочь солнцу снова набрать силу и своим теплом пробудить природу. Опять же, ещё ни разу не было такого, чтобы солнце и тепло не возвращались, но, быть может, это как раз потому, что пращуры старательно соблюдали обряд! Никто не стал бы рисковать и проверять, вернётся ли солнце, если ему не помочь.

Помимо необходимости своей помощи солнцу, древние люди ощущали, что в любом из этих вечно повторяющихся природных циклов есть "место стыка", когда старый цикл закончился, а новый вот-вот начнётся. Может быть, это всего минута, или даже секунда, или ещё меньше. Но в этом месте наиболее тонка грань между мирами, а где тонко - там и рвётся.

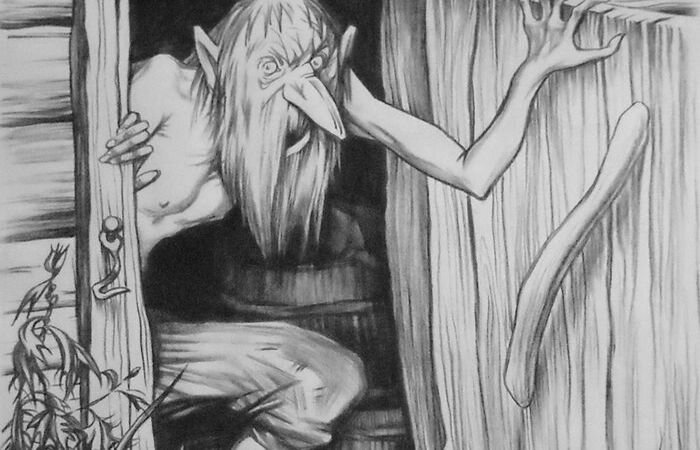

Рвётся, и в эту прорезь прорываются из потустороннего мира тёмные и загадочные духи. Время в этот момент останавливается, и власть принадлежит тем, кто живёт вне времени - нечистой силе.

В сутках этот сакральный момент - полночь. Враждебные духи, Ночницы, именно в полночь летали с плачем над древними славянскими землями, навевая печаль, тоску и бессонницу.

Кстати, полдень у наших предков тоже считался опасным моментом - гранью между утренними и вечерними часами. Его олицетворяла Полудница, жуткое существо, которое могло убить любого, кто ей встретится в поле (особенно если он не сможет быстро и чётко ответить на её вопросы). Атрибутом Полудницы чаще всего была коса, и, быть может, это и стало основой современного образа Смерти с косой.

На стыке двух годичных циклов есть такой же зазор. Ещё одно опасное безвременье, подверженное тёмным духам. Солнце в это время почти полностью теряет силу, природа спит под пушистым снегом, даже звуки становятся тише и глуше. Лес таит опасности, а впереди месяцы голода и холода, и, к сожалению, понятно, что кто-то точно не переживёт зиму.

Конечно, особенно важным это стало людям с появлением земледелия. Они точно определили, с какого дня световой день начинает увеличиваться (то есть с какого дня солнышко потихоньку просыпается) и в этот день (а то и несколько дней подряд) вовсю помогали ему не пропустить этот важный момент. Как мы делаем до сих пор.

Джеймс Фрэзер предполагал, что именно это повлекло за собой появление в мифах умирающего и воскресающего бога (например, Осирис в Египте). По его теории, все подобные божества когда-то были реальными вождями, принесёнными в жертву во времена засух или холодов ради восстановления плодородия. Когда плодородие возвращалось, новый вождь заступал в должность и считался воскресшим предыдущим. Ну а со временем человеческое жертвоприношение заменилось на более гуманные дары для богов. Жаль, конечно, тех вождей, если всё было именно так.

Впрочем, давайте уже ближе к нашему Новому Году. Пока что мы только выяснили, что ритуально обыгрывать смену годичных циклов начали ещё в первобытные времена, ну а дальше-то что?

А дальше - как именно это ритуально обыгрывалось.

Солнце нужно было подбодрить, начать будить, чтобы оно не забыло начать греть воздух и землю, будить птиц и животных, большие деревья и маленькие семена под землёй. А солнце - это свет и огонь.

Поэтому первым и главным признаком такого празднования обязательно были ритуальные костры.

Например, в Скандинавии (где праздник назывался "Йоль"), жгли йольское полено. Это сейчас оно называется рождественским и может делаться сладким для детей, а в те времена оно сжигалось в течение ночи и ассоциировалось с Иггдрасилем, мировым древом, чья верхушка в мире богов, ствол в мире людей, а корни в потустороннем мире.

Кстати, название "йоль" сохраняется в имени финского Деда Мороза - Йоулупукки, а "pukki" - это, между прочим, "козёл". Да, когда-то это был самый настоящий чёрт с рогами. А вплоть до XIX века на Рождество продолжали водить козлов по деревням (всё для плодородия!), а некоторые и сами наряжались козлами.

Ну а козлы - это же сатиры или фавны, символы плодородия, спутники Диониса.

Мы с вами продолжаем эту традицию - в виде фейерверков и бенгальских огней. Разве можно представить Новый Год без всего этого? А кто-нибудь думает, запуская фейерверк, что эти огни нужны были в древности, чтобы были пробудить солнышко?

Кстати, наряжаться в новогоднюю ночь - традиция не моложе той, что требует зажигать огни.

В Древнем Риме праздник середины зимы назывался Сатурналиями. И в этот день мир просто выворачивался наизнанку: рабы сидели за господским столом, а хозяева им прислуживали. Тут, как и в наших, и в скандинавских ряженых, легко узнать карнавальные и маскарадные традиции. Но в чём смысл переодевания и выворачивания наизнанку?...

А вы помните, что нужно сделать, если заблудился в лесу? Снять одежду, вывернуть наизнанку и снова надеть. Потому что если заблудился - это ведь не ты дурак, это леший водит. А леший, как и все духи, живёт в потустороннем мире, в мире, вывернутом наизнанку, в зеркале этого мира. Значит, если мы наденем одежду наоборот, то тоже станем частью этого мира. Леший признает в нас своего - и выпустит из леса.

Когда в славянских деревнях на святки наряжались медведем - то точно так же приобщались к миру-наоборот, к потустороннему миру, миру тотемов и предков. В принципе, можно было даже не наряжаться, а просто надеть шубу наизнанку, и всё, ты уже принадлежишь тому миру.

Такие "шабаши", судя по всему, происходили с самой зари цивилизации, потому что человеку всегда требовалось в какой-то момент забыть, что он лишь слабый смертный, с которым в этом страшном мире может произойти всё, что угодно. Надев маску или раскрасив лицо, под звуки там-тама или трещотки, пустившись в дикий пляс, можно было действительно почувствовать себя причастным к тому, другому миру, который сильнее, который полон тайн и ужасов. Тот мир готовит смерть, ждёт каждого... но не сегодня. Сегодня мы и они - танцуем, веселимся и едим за одним столом.

А вот в 21 веке этим занимаются разве что в школах и детских садах. Да и всевозможные зверюшки, которые всё время сопровождают Деда Мороза - те же древние тотемы, только очень милые - остались лишь на открытках и в виде игрушек.

У славян из общеиндоевропейских традиций были не только ряженые. На Коляду обязательно жгли большие костры, и у этого обряда даже было жутковатое название - греть покойников. Тот же отголосок древнего культа предков видно и в традиции есть кутью и оставлять её предкам. Считалось, что в доме на стене в эту ночь можно было увидеть их тени - потому что они тоже сидели вместе со всеми за столом, и для них специально оставляли свободные места.

Да и ряженые, которым давали еду, изначально представляли собой сами души предков. Это потом уже подзабылось, и стало просто развлечением.

Есть полагалось много, и желательно сладко и жирно. При помощи такого нехитрого колдовства можно было обеспечить себе сладкий и жирный год (сегодня мы продолжаем говорить "как Новый Год встретишь, так его и проведёшь"). Ну и, конечно, стоило наесться как следует посреди зимы, чтобы эту зиму пережить.

Ну а когда духи уже были согреты и накормлены, можно было их просить о плодородии, о богатстве, о любви (отсюда все эти желания и списки, которые мы всё ещё пишем под Новый Год), а можно было даже спросить о будущем - погадать. Пока в волшебную ночь открыт "портал" между мирами. Он, конечно, опасен, этот портал, но он сулит и возможности! Если правильно с ним обращаться.

С приходом христианства этот ритуальный период перенесли с конца декабря на январь - приурочив к Рождеству. Но, как и со всеми языческими праздниками, не получилось ничего "отменить". Получилось только привнести новые смыслы, связанные с рождением Христа. (Ну да, ну родился он тут примерно в те же даты, что мы солнышко будим, ну и что теперь, значит будем всех вместе чествовать!) Впрочем, и Новый Год здесь был не сразу, но вот магическим святочный период, связанный с зимним солнцестоянием, был всегда.

Рождественскую ёлку привёз на Русь Пётр Первый, а традицию закрепили позже многочисленные немецкие принцессы. Так что изначально в ели увидели мировое древо и символ жизни кельты или германцы. У нас она, конечно, тоже была деревом сакральным, но не новогодним, а погребальным.

В общем, до 19 века все эти зимние праздники были хотя и весёлыми, но всё же где-то жутковатыми. Но всё меняется с того момента, как в сознании людей ценным становится... детство. В детях стали видеть не обузу и не будущую рабочую силу, а ценность. В детстве стали видеть не сложный период, а важный и светлый.

В это время Гофман пишет "Щелкунчика" - где в главных ролях дети, это их праздник. При этом он не отходит и от традиций, всё так же есть светлые и злые силы, которые оживают в волшебную ночь, попадают в зазор между мирами, и нужно помочь светлым.

Диккенс пишет "Рождественскую историю", Андерсен - "Девочку со спичками", Достоевский - "Мальчика у Христа на ёлке". Всё, теперь Рождество - исключительно детский праздник и день благотворительности.

Как бы ни менялась концепция в мире, и у нас в СССР, сегодня в России главным детским праздником остаётся Новый Год. Но он обязательно включает ритуальные костры (фейерверки), игрушечных животных (тотемы), костюмы и маски (ряженые), списки желаний (гадания и просьбы духам) и оливье (кутья?)).

А про то, кто такие Дед Мороз и Снегурочка - я ещё расскажу отдельно.

Для более глубокого изучения:

YouTube: Тамара Эйдельман

Славянские древности. Этнолингвистический словарь (ред. Н.И. Толстой)

Святки. Максимов (1903)

Русские простонародные праздники и суеверные обряды. Снегирёв (1838)

instagram.com/lang_witch_ | t.me/lang_witch