Вы составляете километровые планы, клянётесь, что всё сделаете, ложиться спать с твёрдым намерением вгрызться в дела вот прямо с утра - и на следующий день тупите до часу, не может заставить себя начать, даже будучи вроде бы выспавшимся и вроде бы при нормальном сомочувствии?

Так было всегда - уже со школы?

Вас это очень раздражает, но вы ничего не в состоянии с собой сделать?

Если ответ положительный, возможно, у вас дофаминовый сбой.

Это ещё один совокупный подарок нам любимым от матери-природы и мачехи-жизни.

Дофамин - медиатор достижений. Он вырабатывается, когда что-то получается.

Вы сделали работу, получили результат, что-то поняли, чего-то достигли. - Молодец! Возьми с полки пирожок! Ну, то есть на тебе твой дофамин, кайфуй.

В норме дофамин - один из мощнейших медиаторов мотивации. Наше стремление что-то делать, выполнять какие-то задачи и даже просто браться за них во многом завязано именно на дофамин.

Причём, надо понимать, что в природе всё построено на стремлении к получению максимума результата при минимуме затрат. Поэтому наши мозги при выполнении любой задачи сканируют ситуацию, оценивают возможности и составляют прогноз: насколько вероятен успех. Если он маловероятен - шевелиться нет смысла. Если очень вероятен, то тут же включаются активирующие системы для работы по достижению.

Сидит, скажем, лев в кустах. И надо бы пожрать. И на горизонте стадо газелей.

Но.

До горизонта степь и в ней ни кустика. Стадо не просто так пасётся, оно мониторит окрестности. При таких вводных его скорее всего засекут ещё на дальних подступах. Соответственно стадо срулит когда лев будет на полпути к нему. Ну и смысла топать нет, нефига зря тратить силы.

А вот если какая-то коза настолько дурная, что пошла гулять и догуляла до ближнего куста - это уже другое дело. Тут мозги переходят в режим "охота", кортизол, адреналин и прочие поднимают активность. Глазоньки засверкали, ушки домиком, лапы напряглись - вперёд, за обедом.

У льва нет того разума, которым оценили бы эту ситуацию мы. Он не прикидывает "ой, далеко". Его поведение строится не на интеллектуальном анализе, а на совокупности случаев из прошлого опыта.

Увидел газель в кустах - прыгнул - поймал. И получил дозу дофамина.

Увидел вдалеке стадо - побежал - обломался. - Не получил дофамина.

В следующий раз мозги уже знают, когда дофамин вероятен, когда нет.

И они не будут активировать соответствующие системы, если вероятность получить свою наркоту стремится к нулю. На кой, спрашивается?

Планировали много дел на свободный день? Не получилось выполнить всё задуманное? - Ну, так вы свой дофамин и не получили. А шли-то вообще-то и за ним тоже.

Не получилось два-три-четыре раза? - Всё, мозги точно знают, что это провальная затея и не активируют вам организм на трудовые подвиги. Ибо - нафиг? Вы сейчас упашетесь, время и силы потратите, профита не получите... ты бы, в-общем, лучше полежал, дорогой.

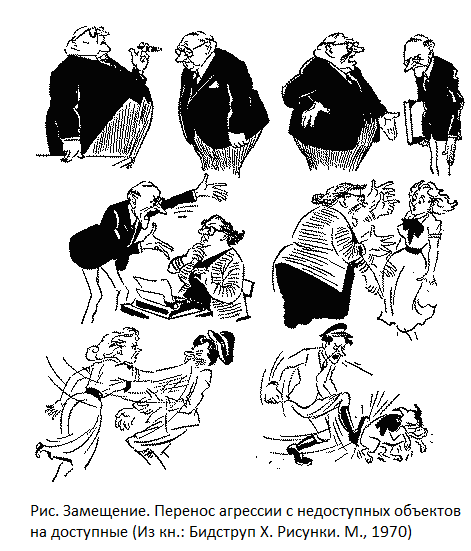

Дальше начинается триллер Годзилла против Конга. Продвинутая обезьяна опять пытается пересились архаичную рептилию. Чем больше высший примат себя заставляет, тем больше сопротивление. Ведь с точки зрения дофаминовой системы усилие порожнее. Чем больше сопротивление, тем хуже результат, дела накапливаются и переносятся на завтра, напряжение тоже накапливается. Гора дел становится непреодолимой и затмевает эверест. Защитные механизмы (это в другой раз) пытаются эту гору развидеть - вы начинаете всё забывать...

К сожалению, нормальную работу дофаминовой системы многим из нас сбили ещё в детском саду.

Во-первых, у нас вообще не очень принято подкреплять результат, что у детей, что у взрослых, что в школе, что в семье, что на работе. У нас принято использовать критику и негативную стимуляцию. Чем это фигово? Человек с таким мотивировочным паттерном работает не на результат, а на избегание наказания. Результат тут вообще ни при чём. Что бы ты ни делал тебя в лучшем случае - не отлают. Поэтому смысл не втом, чтобы что-то делать и достигать, а в том, чтобы не попадаться на глаза начальству, не высовываться, слиться с ландшафтом. Выполнять можно требуемый минимум. В идеале - откосить, там где можно откосить.

Отсюда страдания на всю страну разных руководителей высокого уровня об неэффективности российской рабочей силы.

Во-вторых, если вы думаете, что за время с развала совка что-то в целом поменялось - так нет. Стало даже хуже.

Возьмём сад. Я регулярно слышу от родителей садовских детишек, что сидели до трёх ночи, делали для ребёнка задание по труду. Родители делали. Угадайте, кто дофамин получил? И будет ли у ребёнка мотивация нормально развиваться.

2-3-4 года - очень важный период именно для формирования мотивационных механизмов. Это именно тот возраст, когда между макакой и ящерицей устанавливаются в этом плане "дипотношения", которые будут иметь значение всю оставшуюся жизнь.

Что я регулярно вижу? Маме некогда, поэтому ребёнок (нормальный шестилетний ребёнок) стоит, пока она его застёгивает. Маме неприкольно, когда маленькое чадо пытается справиться с пылесосом и пылесос отобрали, а чадо послали смотреть мультики, чтобы не мешалось под ногами.

А потом они приходят и говорят - его ничего не заставишь делать! Ему ничего не интересно! Он ничего не хочет!

Хотеть что-то делать тоже надо уметь. Если у ребёнка дофаминового опыта нет (а его всеми силами этого опыта лишали в критически важное время) - он и не знает, что от делания чего-то бывает хорошо. Более того, потом его начинают заставлять делать то, что ему никакого кайфа не приносит с воплями и из-под палки.

Это всё опять же последствия изменившихся условий жизни. Увеличившаяся продолжительность жизни, контроль рождаемости и некоторые другие нюансы позвояют очень сильно "продлить детство", вопреки возможностям.

Между прочим в первобытных обществах где-то с трёх-четырёх лет ребёнок уже не балласт, а пользу приносит - собирает корешочки, таскает всякую мелкую фигню, типа сумочки с теми же корешочками. Да и ладно, что все подряд, мама разберётся, он научится. В четыре - пять эти дети уже за мелочью следят самостоятельно и вполне способны помогать по немудрённому хозяйству. В семь-восемь лет в крестьянских семьях дети вовсю использовались в повседневном труде. И у них вполне получалось и кашу готовить (в печи на минуточку) и избу мести (веником, а не пылесосом). Так что дети куда менее беспомощны, чем это укоренено в нашем повседневном сознании. И когда говорят, что дети несамостоятельны, ничего не умеют - это чаще всего следствие воспитания. Не дети поменялись, поменялся подход к детям.

В школе в ряде случаев дофаминовый баг закрепляется. Тут можно писать много, но давайте не будем, потому что принцип тот же - мотивация строится не на тех медиаторах и механизмах, которые ответственны за мотивацию.

С годами всё это входит в систему и формируется особый тип функционирования. Такие люди вообще малочувствительны к похвале, зачастую не знают, как на неё реагировать, не воспринимают её и не чувствуют от похвалы никакого удовлетворения. Работают только на пинковой тяге. На действия поднять их может только угроза полного и тотального неумолимого абзаца. Знаете таких? У 90% этих людей - просто не простроено нормально функционирование дофаминовых механизмов мотивации. Причём оно искусственно убито и подлежит восстановлению путём несложных манипуляций.

Самое основное, что надо помнить при прокачке дофаминовых систем:

Дофамин выделяется на результат.

Отсюда мораль: любая задача, которую вы перед собой ставите должна быть гарантированно выполнима. У вас должно получиться.

Дела надо планировать так, чтобы они были максимально исполнябельны в заданные сроки. Все дела так спланировать не получится, но форсмажоры-форсмажорами, у нас речь о повседневшине.

Если возвратиться к началу поста и вспомнить историю про список дел и посмотреть на него внимательно, то "Результат" = "Я вотпрямсегодня переделал всё".

Развидьте.

Во-первых, не планируйте себе дел на весь день, даже если он свободен. Оставьте не меньше трети на гарантированный отдых.

Во-вторых, разбейте свой список на отдельные дела. Напишите их на бумажках и постарайтесь переформатировать цель. Каждое дело = результат.

Сделал одно? - Молодец, возьми с полки дофамин!

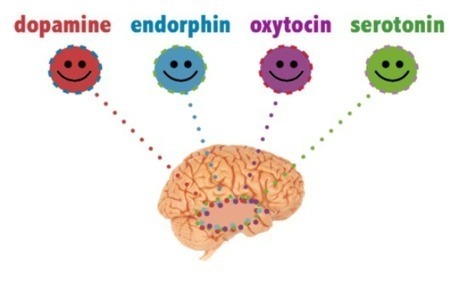

Тут есть проблемный момент, что далеко не сразу это начинает срабатывать. Когда вы годами в одной колее, то просто так дофамина вам не накапают, его поначалу приходится доить долго и мучительно, как старую корову. Поэтому постарайтесь чтобы у вас было подкрепление за счёт каких-то других медиаторов счастья.

Таким подкреплением может быть перерыв на чашку кофе, кусочек любимого вкусненького, три-четыре минуты движения (при физической активности вырабатывается эндорфин) эмоциональная положительная реакция другого человека (не обязательно, чтобы она была даже особо искренней, можно прийти к кому угодно достаточно адекватному и доверенному и попросить о содействии).

При чём тут сон? Чем эффективнее вы в повседневной жизни, чем чаще вы ложитесь с чувством удовлетворения от выполненных дел, чем меньше тревог у вас вызывает завтрашнее "планов громадьё" - тем лучше спится.

источник

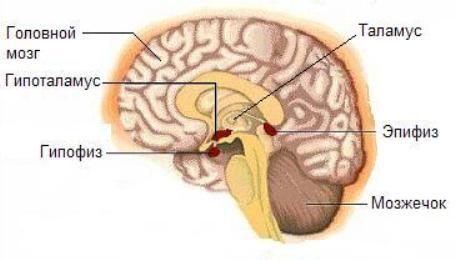

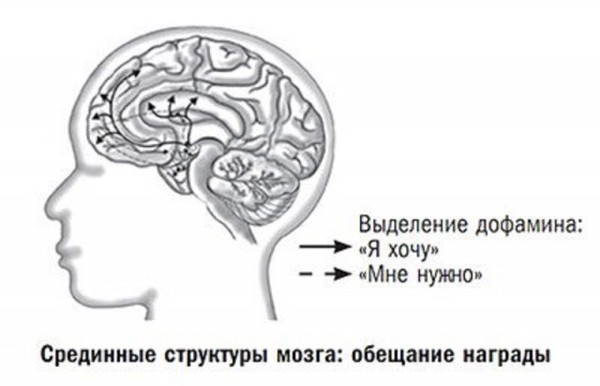

РОЛЬ ДОФАМИНА В СИСТЕМЕ МОТИВАЦИИ

Исследования показали, что дофамин в мезолимбической системе у животных и людей повышается от вкусной еды, приятных телесных ощущений, секса, и от ассоциированных с ними мыслей.

Соответственно, дофамин там резко падает от голода, холода, боли, неприятных телесных ощущений и ассоциированных с этим мыслей. То есть повышение дофамина в мезолимбике маркирует полезные для выживания и размножения действия, а падение дофамина - маркирует вредные и опасные действия.

Повышение дофамина в мезолимбике вызывает у человека чувство удовольствия, а понижение - чувство неудовольствия, что потом записывается в память, ассоциируется нейронными связями с данным действием, и помогает людям и животным определять надо ли снова делать данное действие в будущем, или надо его избегать. Кроме того, активизация/деактивизация некоторых отделов "системы поощрения" (в частности "вентральная область покрышки") влияет на префронтальную кору головного мозга (мезокортиальный путь), отвечающую за движение и принятие решений, и таким образом влияет на то, будет ли человек выполнять задуманное ранее действие или нет.

отсюда

(К сожалению, ссылка на источник основного текста не вставляется, домен запрещен Пикабу)