XpamAgnostika

C днем радио?

Ребята, мне немного странно, что никто не говорит, что связь, это, прежде всего, инженеры, которые и в солнце и в стужу обеспечивают вашу связь. А не только голоса в удобных студиях на радиостанциях.

Как пережить столкновение самолета с небоскребом, а через пару минут падение лифта с 75-го этажа

Если вы когда-нибудь захотите пожаловаться на плохой день на работе, то просто вспомните случай, про который мы сейчас расскажем. 77 лет назад обычная жительница Нью-Йорка пришла на обычную работу в обычный небоскреб — и едва не погибла сначала после столкновения самолета со зданием, а через пару минут — после падения в лифте с 300-метровой высоты. Девушке помогло только невероятное везение, собственно, поэтому она и стала героиней нашего с цикла о чудесных спасениях. Эта кинематографичная история — о роковой профессиональной ошибке и одном эффектном увольнении.

Итак, 28 июля 1945 года. Для 20-летней Бетти Лу Оливер это должен был быть обычный скучный день на работе в Эмпайр-стейт-билдинг — те же коридоры, те же сонные лица, что и всегда. Весь Манхэттен заволокло густым туманом, но девушка не могла даже полюбоваться из окна инстаграмным (вернее, полароидным) видом: в самом высоком на тот момент здании мира Бетти трудилась лифтером. В 9:49 утра она находилась внутри кабины на 80-м этаже. Едва двери лифта успели закрыться, как Оливер услышала страшный грохот — в здание врезался самолет.

Да, в истории Нью-Йорка был еще один трагический эпизод со столкновением самолета с одним из центральных городских небоскребов. Только в 1945-м это был не террористический акт, а результат фатальной ошибки пилота. Шли последние месяцы Второй мировой, и хотя на территории Соединенных Штатов боевых действий не было, в небе над городами частенько пролетали служебные бомбардировщики. Один из таких — Б-25 «Митчелл» — в тот июльский день доставлял военных из базы в Массачусетсе в нью-йоркский аэропорт Ла-Гуардия.

За штурвалом сидел опытный пилот Уильям Смит, который лично руководил одними из самых рискованных миссий американских ВВС во время войны. К тому моменту, как его самолет добрался до Нью-Йорка, туман совсем уже стал похож на сахарную вату — обзор нулевой. Смит связался с аэропортом и запросил разрешение на посадку. Оттуда ему посоветовали пока что повременить с приземлением, но капитан почему-то проигнорировал слова диспетчера и сделал разворот, оказавшись в центре Манхэттена. Затем вместо того, чтобы повернуть налево, дезориентированный пилот взял курс вправо и угодил точно в стену между 78-м и 80-м этажами Эмпайр-стейт-билдинг.

Внутри здания царил жуткий хаос. Шокированные офисные сотрудники ломились к выходам, но тем, кто работал прямо в эпицентре столкновения, выбраться самостоятельно не удалось — все вокруг было объято пламенем. Последствия удара ощущались и двадцатью этажами ниже: людей волной отбросило к стенам, помещения заполнились дымом и пылью — казалось, что весь небоскреб вот-вот рухнет. Работники здания потом вспоминали, что все было похоже на какую-то отдельную апокалиптическую вселенную, горящий необитаемый остров, с которого никак не сбежать. Хорошо, что удалось открыть окна и не дать выжившим задохнуться. Правда, раз в пару минут кто-то на панике порывался сигануть вниз, а некоторые женщины зачем-то выбрасывали наружу обручальные кольца.

К счастью, длился весь этот кошмар относительно недолго. До сих пор пожар в Эмпайр-стейт-билдинг остается единственным ликвидированным на такой высоте, да еще и за рекордные 40 минут. Что интересно, люди, которые находились все это время ниже уровня 30-го этажа, понятия не имели, что происходит, пока не вышли из здания и не увидели торчащий из него хвост бомбардировщика — представьте себе масштабы и прочность небоскреба-символа Нью-Йорка.

Так, а теперь отмотаем немного назад — собственно, к главной героине этой истории. После удара Бетти Лу Оливер выбросило из лифтовой кабины. Для человека, которого потом вытаскивали непосредственно из-под обломков самолета, девушка отделалась относительно легко: ожогами и парой переломов. «Жить будет», — констатировали оперативно прибывшие спасатели и… отнесли Бетти обратно в лифт. Ну да, это сейчас каждый школьник, радостно бежавший учебно эвакуироваться во время контрольной по математике, знает, что в таких ситуациях — только лестница. Но то была даже не середина XX века, высокие здания — еще диковинка, что вы хотите.

Лифт оборвался примерно на уровне 75-го этажа. Злосчастная кабина вместе с раненой девушкой внутри пролетела больше 300 метров вниз. При таком раскладе Бетти никак не должна была выжить, но ее спасло то же самое, что только что чуть не убило. Оборвавшиеся тросы успели приземлиться на дно шахты и свернуться в большой моток, который и смягчил падение. Оливер, которая два раза подряд умудрилась невероятным образом обмануть судьбу, снова вытащили из-под обломков и уже благополучно отправили в больницу.

Забавный факт номер один: это и так должен был быть последний рабочий день Бетти: лифтер написала заявление об увольнении за пару недель до происшествия. А после пережитого девушка, казалось бы, должна была бежать подальше от Эмпайр-стейт-билдинг, не забирая даже трудовую. Но нет: Оливер еще несколько раз возвращалась в небоскреб, чтобы показать инспекторам, репортерам и зевакам, как все случилось. Даже на лифте поднималась — на удивление всех коллег.

Несмотря на несколько довольно серьезных травм, Бетти смогла полностью восстановиться чуть меньше чем за восемь месяцев. Как сложилась дальнейшая судьба девушки — непонятно: вместе с мужем она уехала из Нью-Йорка и пропала с радаров. Известно лишь то, что оставшиеся 54 года своей жизни Оливер обитала в Форт-Смите, что в штате Аризона.

Источник: https://people.onliner.by/2022/09/23/padenie-lifta-s-75-etaz...

За что в Китае не любят японцев

До последней четверти XIX века японцы в представлении обитателей Срединного государства были лишь восточными варварами, впитывающими мудрость Поднебесной: письменность, религию, архитектуру. Однако потом ситуация изменилась: в то время как Китай проигрывал европейцам войну за войной, все больше замыкаясь в изоляции, Япония вестернизировалась и заимствовала достижения европейской цивилизации. Японо-китайская война 1894-1895 годов закончилась унизительным поражением Поднебесной.

После этого страны полностью поменялись ролями, и уже китайские интеллектуалы, включая будущего «отца нации» Сунь Ятсена, отправлялись в Японию учиться. Созданная в Токио организация «Тунмэнхой» стала движущей силой Синьхайской революции 1912 года. Однако вскоре в Китае началась анархия и гражданская война, и в 1931 году японцы почти без сопротивления захватили Маньчжурию, создав там марионеточное государство Маньчжоу-го. К 1936 году милитаристы в японском руководстве окончательно взяли верх, и в следующем году Япония объявила Китаю войну.

Именно Вторая мировая война сформировала нынешнее отношение китайцев к соседу за восточными морями. То, что японские войска творили в стране с 1937 по 1945 год, в Китае называют геноцидом. По оценкам китайских историков, жертвами японцев стали около семи миллионов комбатантов и более семнадцати миллионов гражданских лиц.

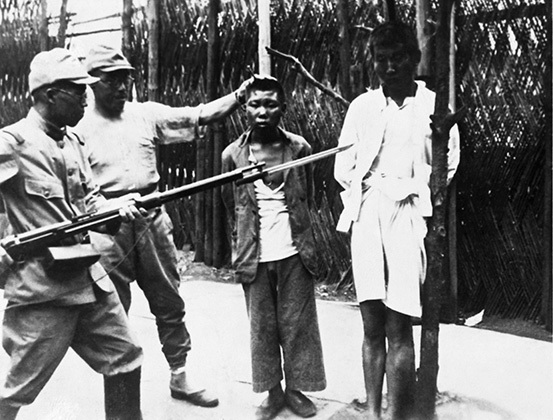

Одним из самых страшных эпизодов стала знаменитая Нанкинская резня. После трехмесячных боев за Шанхай японцы двинулись на тогдашнюю столицу Китая — Нанкин. Зверства начались еще по пути: пока японские войска шли на беззащитный город, два японских офицера, Тосиаки Мукаи и Цуёси Нода, соревновались в убийствах безоружных китайских пленных. Дуэль азартно комментировали японские газеты. Изначально спор шел о том, кто быстрее убьет мечом 100 человек. Победителя установить не удалось и потребовался дополнительный раунд — убить на скорость 150 человек.

То, что японцы устроили несколько дней спустя в Нанкине, больше напоминало хладнокровное и планомерное истребление: все мужчины призывного возраста были выведены за городскую черту и убиты, после чего началась резня уже в самом городе. Японские солдаты даже не тратили патроны — они рубили безоружным гражданским головы мечами, закалывали их штыками, травили собаками, выкалывали глаза и вспарывали животы. До сих пор не известно точное число жертв — по китайским данным, оно составляет от 200 до 500 тысяч человек. По воспоминаниям очевидцев, по Янцзы нельзя было нормально проплыть на лодке — мешали десятки тысяч трупов. Были изнасилованы от 20 до 80 тысяч женщин, включая девочек, беременных, старух и даже монахинь. Сексуальному насилию подвергались и мужчины.Именно на территории Китая работал знаменитый Департамент предотвращения эпидемий и очищения воды и его специальные исследовательские отряды, занимавшиеся, помимо прочего, секретными исследованиями в области химического и биологического оружия. Японские военные медики намеренно заражали людей холерой, оспой, тифом, бубонной чумой, травили их газами, тестировали на них лекарства, замораживали и последовательно ампутировали конечности и пытали, чтобы проверить реакцию на боль.

Подопытным материалом для исследований прогрессивных японских ученых служили местные жители и пленные китайские солдаты. Военнослужащие китайской армии, попадавшие в плен к японцам, практически не имели шанса на выживание — достаточно сказать, что после капитуляции Японии из лагерей были освобождены всего 56 военнопленных-китайцев.

Полученные знания японцы применяли на практике, сбрасывая на китайские позиции керамические бомбы, заполненные зараженными чумой блохами. Но в целом японская авиация предпочитала крупномасштабные бомбардировки с применением обычных и зажигательных бомб. С февраля 1938-го по август 1943 года японские самолеты провели более пяти тысяч рейдов на крупные китайские города.

Японские наземные войска руководствовались стратегией генерала Окамуры, получившей название «санко сакусен» — «три все»: все жги, все убивай, все грабь. Японцы забирали весь урожай, уничтожали деревни и сгоняли китайцев на саперные работы, безжалостно расправляясь со всеми нелояльными или подозрительными. Считается, что жертвами стратегии Окамуры стали более двух с половиной миллионов человек. В тылу японских солдат обслуживали так называемые «станции утешения» — солдатские бордели, куда отправляли, часто насильно, китайских женщин. В 1942 году в Китае действовали 280 таких «станций».

После того как Япония капитулировала, по приговору международного трибунала были казнены 920 человек, еще 475 получили пожизненный срок. Но ничего подобного денацификации, которую союзники провели в Германии, в Японии не было. Так, из числа обвиняемых был вычеркнут император Хирохито, подпись которого стояла под большинством преступных приказов, а многие военные преступники получили небольшие сроки.После войны отношения между Токио и Пекином строились по формуле «чжэн лэн, цзинь жэ» («холодно в политике, жарко в экономике»): японский премьер Сигиру Ёсида, автор антикоммунистической доктрины внешней политики, в частных беседах заявлял, что ему все равно, какими будут китайцы — хоть красными, хоть зелеными, лишь бы покупали японские товары. В 1973 году страны восстановили дипломатические отношения, и в КНР рекой потекли государственные японские инвестиции.

Тем не менее под внешней дружбой тлел огонь раздражения. Негодование Пекина вызывали в основном две вещи: походы японских лидеров в синтоистский храм Ясукуни, где поклоняются душам погибших за Японию воинов, и переписывание школьных учебников.

В 1978 году японские власти перенесли на территорию храма прах четырнадцати главных японских военных преступников. С тех пор любой, кто приходил в храм Ясукуни, чтобы почтить память погибших солдат, заодно демонстрировал свое уважение тем, кто организовывал массовые убийства. Визиты японских лидеров в храм рассматривались Пекином как заведомо недружественные акции.

Возмущало китайцев и упорное нежелание Токио признать свои военные преступления, выражавшееся в переписывании учебников, в которых японские зверства на китайской территории замалчивались или оправдывались. Так, по мнению японских авторов, никакой резни в Нанкине не было: город был захвачен почти бескровно, погибли всего 20 тысяч человек — неминуемые жертвы в ходе взятия укрепленного пункта. Фотографии — фальшивки, а свидетели лгут.

В итоге возникает неразрешимое противоречие: на официальном уровне Токио десятилетиями декларировал сожаление по поводу событий той войны, в то же время японские суды отказывали китайским гражданам в рассмотрении дел о компенсациях. Это вызывало понятное раздражение Пекина. Японцы, не желая ссориться с соседом, гасили китайское недовольство все новыми и новыми кредитами, общий объем которых к 2010 году достиг 30 миллиардов долларов.

К 1990-м ситуация изменилась. Китай переживал бурный экономический рост и начал претендовать на роль региональной сверхдержавы, а в Японии началась полоса экономического упадка и череда политических кризисов. К тому же к власти в Стране восходящего солнца пришло новое поколение японских лидеров, желающих пересмотреть итоги ВМВ, — японцам надоело платить и каяться. Китайцев это пугало. Они с подозрением относились к попыткам Японии усилить войска самообороны и со временем превратить их в нормальную армию, обвиняя Токио в милитаризме.

Чехарда японских премьеров приводила к тому, что политика страны в отношении Китая постоянно менялась. Так, Дзъюинтиро Коидзуми демонстративно ходил в храм Ясукуни, хотя при этом извинялся за преступления японских войск, а его преемник и товарищ по партии Синдзо Абэ на время отказался от визитов, при этом поощряя ревизионизм в учебниках истории. Так же поступил Ясуо Фукуда, а Ёсикихо Нода, наоборот, заявил, что японские военные не были преступниками, а посещение храма — всего лишь дань памяти погибшим за страну.

Показателем роста напряженности между двумя странами стал знаменитый антияпонский погром 2005 года: после того как премьер Коидзуми посетил храм Ясукуни, а в Японии небольшим тиражом вышел новый учебник, где обелялись действия японских военных на территории Китая, в Пекине, Шанхае, Харбине и Гуанчжоу прошли массовые антияпонские акции. Власти дали народному гневу выплеснуться на улицы, и протесты были остановлены лишь спустя несколько дней, когда японские бизнесмены понесли значительный ущерб.

Ничего удивительного: еще в школах детям рассказывают про зверства японцев. В Пекине существует музей войны с Японией, куда ежедневно приходят на экскурсии сотни и тысячи школьников и студентов, чтобы своими глазами увидеть страшные фотографии японских зверств — изнасилованных женщин, груды детских трупов, китайских мужчин с выколотыми глазами и вырезанными кишками.

Не отстает и китайский кинематограф: в 2005 году, например, на экраны вышел анимационный фильм «Маленький солдат Чжан Га», рассказывающий историю 12-летнего мальчика, пытающегося выжить в горниле войны с японцами. По сюжету, бабушку маленького Чжана убивают японские военные, и он присоединяется к подпольщикам-коммунистам. В финале фильма он взрывает японский эшелон, и за это получает от командира пистолет, чтобы убить еще больше японцев. Ни одного положительного героя-японца в фильме нет. В титрах сообщалось, что лента основана на реальной истории мальчика Янь Сюфэна.

В то же время черная комедия «Дьяволы у порога», завоевавшая гран-при в Каннах, была запрещена в Китае в том числе из-за того, что в фильме завязывается дружба между китайскими крестьянами и пленным японским солдатом, — чиновники сочли, что это может создать превратное впечатление о поведении китайцев в годы войны.

Свою лепту в разжигание ненависти вносят и сами японцы — так, Токио объявил о продаже частному лицу спорных островов Сенкаку прямо перед XVIII съездом КПК в 2012 году, в момент подъема национального самосознания китайцев, что было предсказуемо воспринято как плевок в лицо всей нации и привело к новым погромам. И даже искренние извинения отдельных лиц государства не могут этого отношения поколебать. Бывший японский премьер Юкио Хатояма заявил: «Как японский гражданин я чувствую, что мой долг — извиниться; даже если бы лишь один китайский гражданский был жестоко убит японскими солдатами, такое деяние не имеет оправдания только потому, что это произошло во время войны». В социальной сети Weibo тут же появились тысячи отзывов пользователей примерно такого содержания: японцы все время лгут, верить их словам нельзя, и дай им только шанс — и они снова повторят в Китае все зверства, которые творили во время войны. По сути, в сознании многих китайцев японцы дегуманизированы — ровно так же, как в свое время японцы дегуманизировали китайцев.

На Западе эту китайскую особенность воспринимают с известным недоумением, называя уроки истории в китайских школах «упражнениями в национальном унижении». Многие эксперты считают, что КПК нарочно подогревает ненависть к японцам, чтобы сплотить нацию и укрепить свои позиции. Учитывая 24 миллиона погибших, Нанкинскую резню, солдатские бордели, спецотряды и ковровые бомбардировки, такие аргументы кажутся малоправдоподобными.

Честно позаимствовал: https://lenta.ru/news/2022/09/24/peremesenie/

Последний Император Китая

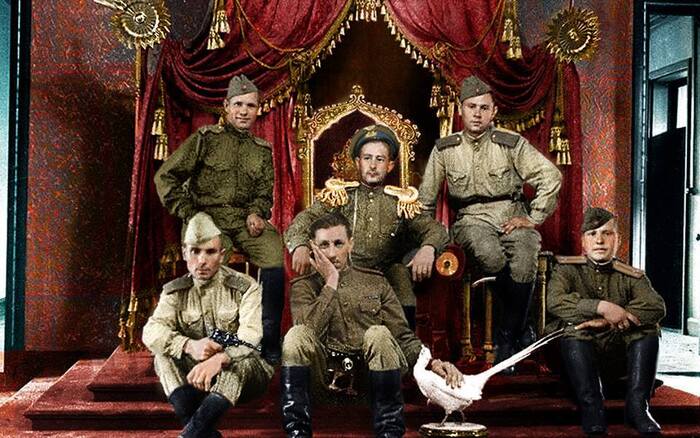

В 1945 году Советский Союз не только разгромил немецкие и японские войска, но и положил конец более чем трёхсотлетнему правлению китайской императорской династии Цин. В августе 1945 года последний китайский император Пу И при попытке к бегству в Японию был задержан советскими войсками в Мукденском аэропорту и доставлен советской десантной авиацией в Читу на спецобъект НКВД. Позднее последний китайский император Пу И добровольно передал советскому правительству большое количество драгоценностей.

Почти все, кто приезжает в столицу Китая Пекин, обязательно посещают Запретный город, самый крупный в мире императорский дворец, который в 15 веке был в течение 14 лет построен усилиями почти миллиона китайских работников.

В самом Китае все жители Поднебесной уверены, что Запретный город находится в самом центре мира. Построен же он был в соответствии с Фен-Шуй.

За пять веков во дворце сменилось 24 императора династий Мин и Цин. Последним императором стал Пу И.

Последний император Китая получил имя соответствующее монарху – "Сюаньтун" (объединяющий). А эра его правления получила, не менее громкое название - "Всеобщее единение".

Возведен на престол Пу И был в возрасте двух лет, сразу после неожиданной смерти его дяди Императора Гуансюя.

Империя новому Императору под регентством своего отца, а затем вдовствующей императрицы досталась в разобранном виде. Куча долгов, повсеместная нищета и угроза распада государства.

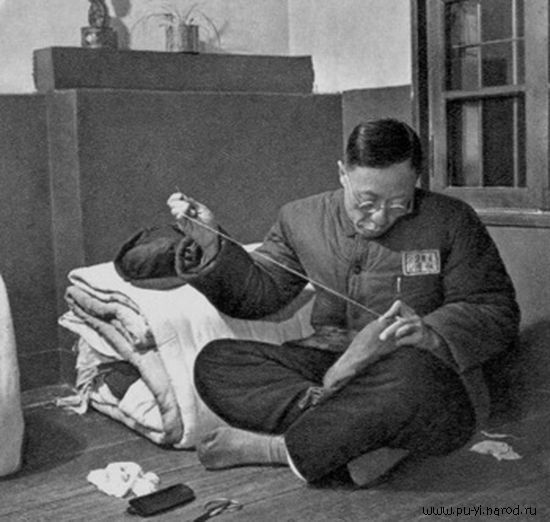

Царствование маленького Пу И оказалось недолгим, да и то большую часть времени в Запретном городе малолетний император проводил в играх с придворными евнухами и общался со своими кормилицами. В 1912 году после Синьхайской революции правящая династия Цин была свергнута и вдовствующая императрица Лун Юй подписала акт об отречении.

Правда новые власти Китая оставили за Пу И императорский дворец и некоторые привилегии.

Но в 1924 году власти уже Китайской Народной республики приравняли его к обычным гражданам Китая, и бывший Император отправился с семьей в оккупированную японцами Маньчжурию.

Уже в начале тридцатых годов японцами было образовано марионеточное государство под названием Маньчжоу-Го с населением в более чем 30 миллионов человек..

Хотя Пу И и провозгласили Императором нового государства, но реально правили в нем японцы. Новая Империя Пу И даже была официально признана такими странами, как Франция, Румыния, Гонконг, Италия и Дания. А сам Император стал жить привычным для него образом жизни. Как Император он безропотно подписывал все государственные документы, которые ему подсовывали японские советники и помощники.

В 1945 году в Манчжурию вошли советские войска и Манчжоу-Го прекратила свое существование, а Пу И был вынужден подписать Акт об отречении от престола.

В день, когда Пу И был задержан советскими войсками, Главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке маршал Василевский отправил Сталину шифрованное донесение, в котором участь императора Пу И была уже предрешена:

Советские власти готовили Пу И к судебному процессу над японскими военными преступниками, где он должен дать против них свидетельские показания. Так оно и вышло.

Более того Пу И утверждал в суде, что стал руководителем Маньчжоу-Го по принуждению, и что всё делал под давлением и по указке японцев.

Понимая, что после того как его интернируют после суда в Китай, а Мао Цзэдун с ним церемониться не станет, Пу И в отчаянье пишет письмо Сталину:

Передавая это письмо уполномоченному НКВД, он даже наивно заявил, что он мог бы стать первым Императором в коммунистической партии.

Более того Пу И просит принять его в члены ВКП (б).

Сталина это, конечно же, не прельстило. Но у Императора в багаже было очень много драгоценностей, на очень большую сумму. А Советскому Союзу были очень нужны деньги на восстановление народного хозяйства.

Без суда всё это богатство конфисковать было нельзя. Потому бывшему Императору от советского представителя, полковника Кудрявцева последовал вопрос и предложение: "Господин Пу И, интересно, что вы собираетесь делать со своими драгоценностями? Дело в том, что сейчас у нас в Советском Союзе проводится Государственный заем на восстановление народного хозяйства. Вот если бы вы согласились передать свои драгоценности правительству СССР, это было бы очень хорошо".

Пу И ничего не осталось делать, и он после минутного раздумья ответил: "Прежде, у меня не было подходящего случая, чтобы самому начать разговор на эту тему, но уж, коль скоро вы сами его начали, я с радостью пожертвую все свои драгоценности правительству СССР".

Так Советский Союз получил кругленькую сумму на восстановление разрухи.

Стоить отметить, что помимо золотых и серебряных украшений и драгоценных камней, в распоряжении Пу И были и истинно бесценные вещи.

Например, зеркало и меч - символы власти японского императора. Для японцев эти реликвии значат примерно то же самое, что и для русских шапка Мономаха.

В августе 1950 года на станции Пограничная (Суйфэньхэ) КВЖД, близ Гродеково, последний китайский император по решению руководства СССР был передан представителям китайских властей. В Китае его отправили в тюрьму для военных преступников, сначала в город Харбин, а потом в Фушун.

4 декабря 1959 года последовало специальное решение суда об амнистии Пу И.: «На основании приказа о специальной амнистии председателя Китайской Народной Республики от 17 сентября 1959 года, – говорилось в нем, – суд рассмотрел дело военного преступника „Маньчжоу-Го“ Айсин Цзяоло Пу И.

Военный преступник Айсин Цзяоло Пу И, мужского пола, 54 лет, по национальности маньчжур, из Пекина, на данный момент содержится под арестом уже 10 лет. В результате трудового и идеологического перевоспитания во время его содержания под арестом он показал себя как искренне перевоспитавшийся человек. В соответствии с решением Суда на основании Приказа о специальной амнистии он должен быть освобожден

Председатель Верховного народного суда КНР».

Когда Пу И дослушал до конца решение о своем освобождении он разрыдался.

Итак, в конце 1959 г. Пу И был освобожден из тюрьмы для военных преступников в городе Фушуне.

Ранним холодным утром 9 декабря 1959 года поезд с бывшим императором, освобожденным из исправительной колонии находящейся на северо-востоке страны, подошел к Пекинскому железнодорожному вокзалу. Через 35 лет внук вдовствующей императрицы Цыси вновь появился в Пекине.

В 1962 году основатель КНР Мао Цзэдун устроил прием в честь «последнего императора» Пу И. В то время Китай как раз переживал трудные времена, все было просто: на столе было несколько простых закусок, в том числе острый перец, горькая тыква, соус из соевых бобов, а также рис и пампушки. Из спиртного было вино. Мао Цзэдун предложил Пу И попробовать острый перец и горькую тыкву, Пу И, который горел от остроты, лишь говорил: «неплохо, неплохо».

17 октября 1967 г. в 2 часа 30 минут утра сердце Пу И перестало биться.

Через два дня 19 октября 1967 года агентство Синьхуа на страницах «Жэньминь жибао» опубликовало краткое сообщение следующего содержания:

«В два часа тридцать минут 17 октября 1967 года на шестидесятом году жизни в Пекине после тяжелой и продолжительной болезни скончался член Всекитайского комитета Народного Политического Консультативного Совета Китая, господин Айсин Цзюэлуо Пу И». Диагноз болезни, сообщенный агентством Синьхуа, был следующим: рак печени, уремия, малокровие, болезнь сердца.

Несладкая история сахара

Для нас сахар — сравнительно дешевый повседневный продукт, эталон сладости и символ нездорового питания. Но когда-то он был дорогой редкостью и лекарством. В средневековой Европе сахар ели в среднем по одной ложке в год, то есть большинство этот продукт так никогда и не попробовали. Потом он стал двигателем страшной треугольной торговли. А затем наука и технический прогресс сделали сахар тем, чем он является сейчас. И что удивительно, человечество в целом с доступным сахаром стало лишь здоровее. Но обо всем по порядку.

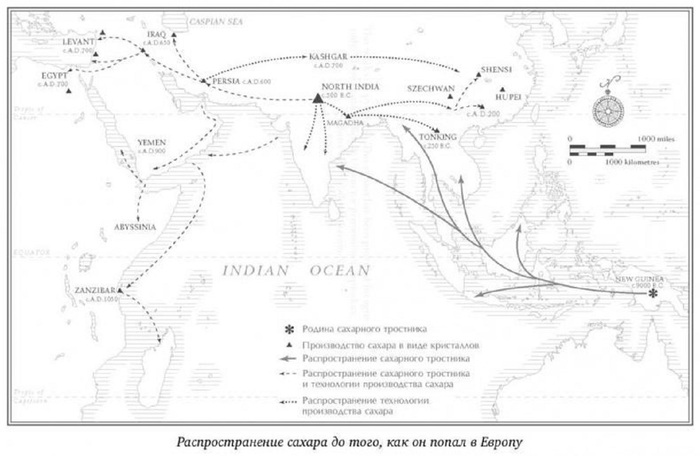

Ученые называют родиной сахарного тростника Папуа — Новую Гвинею. Производства сахара в современном понимании у папуасов не было, но тростник выращивали специально, что требует долгого организованного труда. Да-да, согласно общему представлению, на этом острове сплошь дикость и людоедство, на самом же деле там занимались сельским хозяйством, когда в Европе добывали пропитание охотой и собирательством. Потом сахар попал в Индокитай, Индию и Китай. Вначале, как и в Новой Гвинее, сердцевину тростника просто жевали и давили из нее сладкий сок.

Про выращивание сахарного тростника в подробностях писал Будда. Кстати, буддийские монахи первыми стали отвергать употребление сахара как проявление лишней заботы о себе. В Ветхом Завете пишут про сладкий тростник — скорее всего, сахарный. В 325 году до нашей эры воины Александра Македонского встретили сахарный тростник и сахарную воду в Индии.

Делать настоящий сахар научились позже — скорее всего, примерно в VI веке до нашей эры в Индии (возможно, где-то еще в тропическом поясе Старого Света). За 300 лет до нашей эры в стране уже было пять разных видов сахара, а ведь тростник рос столетия до этого и не только там. Но производство обычного для нас кристаллического сахара распространилось по миру значительно позже. Этому поспособствовали исламские завоевания. Когда арабы в VII веке завоевали Персию, они обнаружили там сформировавшееся производство, которым занимались изгнанные из Византии христиане-несториане. Ислам отвергал перебродившие (алкогольные) напитки, но сладкие напитки и сиропы принимались и распространялись. После этого от страны к стране путешествовал уже не только тростник, но и технология производства.

Европа открыла сахар значительно позже, хотя как индийский деликатес он был известен еще в Древнем Риме. Византия знала о сахаре больше и даже производила его в своих южных провинциях, которые первыми достались мусульманским завоевателям. Потом на Восток пришли крестоносцы, и свой сахар появился в Южной Европе. Европейцы его скоро распробовали, и возник обычный для Средневекового мира вопрос о нравственности употребления этого продукта (нуждами тела тогда интересовались меньше, чем теперь). Схоласты спорили: считать сахар лекарством или его едят для удовольствия? В итоге сочли лекарством. Мировое производство тоже росло. Примерно в 1285 году великий путешественник Марко Поло написал, что сахар делают не только в Индии, но также в Китае и на востоке Африки.

После исламского завоевания Ближнего Востока и Египта поставки сахара в Европу сократились. Да и само производство на старых местах, но при новой власти пришло в упадок. Зато в XV веке началась эпоха Великих географических открытий. Испанцы и португальцы открыли Канарские острова и Мадейру — места с подходящим для тростника климатом и ресурсами. В 1432 году на Мадейре произвели первый сахар, а в 1452-м поставили водяной пресс — солидное по тем временам производство. Вскоре это же повторили на Канарах. Пошли поставки не только в Португалию, но также в Англию и Францию, а к концу века — по всей Европе. Производство сахара было у тещи Христофора Колумба, а сам он занимался его перевозкой еще до открытия Америки. Однако «сладкий век» был еще впереди. Но, чтобы можно было передать его «горечь», расскажем о проклятиях сахара.

Четыре проклятия сахара

Нет, речь не о кариесе и даже не о диабете (и то и другое отлично появляется и без сахара). Дело в особенностях производства, которые стали причиной множества бед.

Первое проклятие. Сахарный тростник — многолетнее растение, от его посадки до первого урожая проходит примерно 15 месяцев. А до этого нужно хорошо подготовить поле, следить за ростками, поддерживать, убирать сорняки. Если климат достаточно теплый, но засушливый, то нужна ирригация, а обслуживать каналы — изрядный труд. Все это время обстановка вокруг плантации должна быть спокойной и стабильной. И это всегда понимали: войдя в Испанию в 711 году, мусульманский правитель только через 44 года заказал сахарный тростник с Востока.

Второе проклятие. Сахарный сироп, первое производное из тростника, требует немедленной переработки. В противном случае сахароза распадется на составляющие — тоже сладкие, но не те, что нужны. Потому тростник сразу перерабатывали: дробили на мельнице, отжимали сок, кипятили этот сок до появления кристаллов, собирали кристаллы, добавляли разные вещества для ускорения процесса и эффективности. Процесс сложный, с массой нюансов.

Третье проклятие. Производство было весьма энергоемким. Чтобы получить 1 тонну сырца, нужно переварить 7 тонн тростника. Эпоха нефти, газа и даже угля была еще очень далеко, для топки котлов пользовались дровами, причем на открытом пространстве, то есть с минимальной эффективностью. Так в регионах производства тростника уничтожили леса, и кое-где весьма радикально.

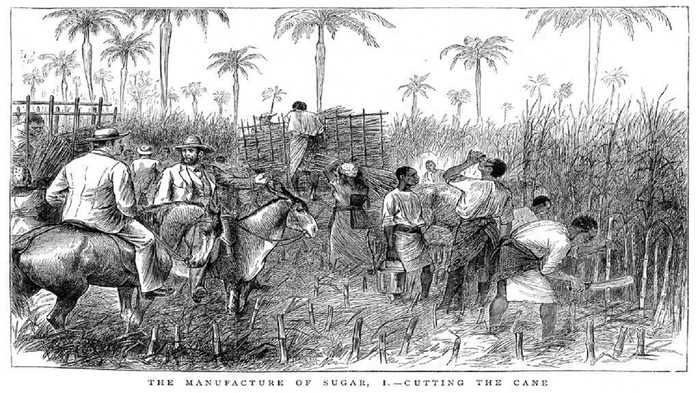

Четвертое и самое страшное проклятие. Для производства сахара требуется много ручного труда. Сразу на Востоке и в Южной Европе тростник выращивали на семейных фермах, где работали бесплатно ради общего результата. Потом появились плантации, однако нанимать людей ради низкоквалифицированного, но тяжелого труда оказалось дорого. Появились рабы, и началась следующая — самая трагичная — эпоха в истории сахара.

В 1514-м, через 22 года после открытия Америки, на третьем году постоянного пребывания европейцев на Кубе, епископом этого острова стал Бартоломе да Лас Касас. Он был человеком гуманным и порядочным, видел, как эксплуатировали индейцев, как они умирали от тяжелой работы и болезней, как восставали и погибали еще быстрее от европейского оружия.

И тогда епископу пришла в голову идея, как победить большее зло меньшим. Ради спасения индейцев он предложил испанским монархам завезти в Новый Свет африканских рабов. Их он видел их в Испании, и они казались епископу более довольными своей участью и приспособленными к тяжелому труду (поначалу в Америке не было плантаций, но было много работы по добыче золота). Епископ считал, что рабство будет недолгим, золото быстро кончится и рабов отпустят заниматься сельским хозяйством.

В чем-то он был прав: золото на Кубе действительно скоро кончилось. Но очень быстро появились плантации сахарного тростника и другие сельхозпредприятия. В Центральную Америку завезли огромное количество африканцев. А епископ, сменивший несколько мест служения, везде наблюдал страдания новых рабов.

В итоге через 33 года Бартоломе да Лас Касас отказался от должности епископа и вернулся в Европу агитировать власть против любого рабства. Он делал это до самой смерти, написал книгу, но на этот раз его не услышали.

Что особенно обидно, индейцы, которых пожалел епископ, все равно скоро вымерли. Сейчас в Вест-Индии индейцев почти нет (правда, остались их следы в генах некоторых местных жителей).

Плантаций становилось все больше. Скоро выяснилось, что представители негроидной расы выживают там много лучше индейцев и тем более европейцев (белое рабство тоже пробовали — неуспешно). Через пару столетий в регионах, где выращивают сахарный тростник, было огромное количество чернокожих рабов, и сейчас их потомки там в большинстве.

Треугольная торговля началась позже, в конце XVI века, и продолжалась до начала XIX столетия. Ее суть можно описать следующим образом. Корабли из Европы плыли в Центральную Африку, чаще в Гвинейский залив, чтобы приобрести африканских рабов. Может быть, кто-то не знает, но африканцев продавали в рабство другие африканцы. Например, победители в местных войнах продавали пленных, а затем и сами победители могли попасть на невольничий корабль. Транспортировка была ужасным испытанием. Тех, кто оставался в живых, продавали в Вест-Индии, Северной и Южной Америке.

Проспер Мериме художественно описал, как вождь Таманго вначале продавал рабов за дешевые ткани, старые ружья, порох и бочки с водкой, затем, уже будучи в изрядном подпитии, — по цене бутылки, потом — за стакан водки. Кончилось все совсем плохо.

На вырученные за рабов деньги корабли грузились сахаром, табаком, хлопком и прочими американскими товарами (как правило, сырьем). Все это везли в Европу на переработку в готовые продукты: сахар, ткани и прочее.

В Западной Европе корабли снова грузились — по большей части дешевыми европейскими промтоварами: тканями, металлическими изделиями, зеркалами, бусами, крепким алкоголем. Все это везли обратно в Африку для обмена на новых рабов.

В результате треугольной торговли Европа несколько веков пила чай и делала конфеты из американского сахара. Африка, не понимая того, стимулировала производство ширпотреба на европейских фабриках. А в Америку было вывезено от 11,7 млн до 20 млн африканских рабов. Главным спонсором всего этого выступала Европа: без европейской потребности в сахаре система бы не сработала.

Шелк и специи, будучи дорогими и редкими товарами, мощно влияли на международную торговлю и мировую экономику. А потом они подешевели и потеряли былое значение.

С сахаром вышло скорее наоборот. Питер Макиннис, автор книги «История сахара: сладкая и горькая», определил прошлые цены сахара так:

1350-е — 1400-е годы — порядка $24 за 1 килограмм (в пересчете на современные доллары);

1400-е — 1450-е — $16;

1450-е — 1500-е — $12;

1500-е — 1550-е — $6 (сахар уже потоком шел из Бразилии в Европу, цены падали медленнее).

Это, конечно, примерные цены для стран Западной Европы с хорошо развитой морской торговлей. Внутри континента все стоило дороже.

Но общая тенденция ясна: чем дешевле становился сахар, тем больше находилось покупателей на него — рост спроса компенсировал падение цены — общая выручка от производства сахара росла — растущая выгода стимулировала появление новых плантаций — плантации требовали новых работников.

В подтверждение мысли: в 1775 году англичане стали потреблять в 20 раз больше сахара, чем в 1663-м. Почти весь сахар был американским, то есть был выращен на плантациях.

К концу XVIII века некоторые страны Европы отказались от рабского труда в колониях. В 1807—1815 годах международную торговлю рабами по большей части запретили и стали патрулировать Атлантический океан. Общество уже резко выступало против рабства. Однако в Вест-Индии и вообще в Америке производство оставалось практически полностью рабским.

А вот Британская Ост-Индская компания нанимала работников (сколько им платили — другой вопрос). Ее сахар выходил дороже, и она начала информационную войну. Посчитали, что жизнь раба стоит то ли 405, то ли 450 фунтов сахара — это потребление одной европейской семьи за 21 месяц. Расчеты публиковали в газетах, рассказывали, сколько потребителей и за какой срок убьют 100 рабов. Призывали воздержаться от сладкого и не пить ром, который тоже делали из тростника. На пачках сахара Британской Ост-Индской компании писали, что его произвели не рабы. Кстати, теперь пишут, что расчет оказался натянутым: по современным данным, жизнь раба в 1700 году стоила примерно 1 тонну сахара, а в 1800-м — 2 тонны (условия улучшились, но все равно цинично, да).

В общем, очень похоже на современную борьбу за экологию и права трудящихся в странах третьего мира — все все знали, но дешевый сахар все равно продавался.

А потом все изменили два ученых немца и Наполеон

Один из героев Жюля Верна как-то сказал, что если бы мы не стали класть в чай сахар из свеклы, то американских рабов так и не освободили бы. В этом есть логика: пока плантационное хозяйство оставалось выгодным, цивилизованные страны как-то закрывали глаза на совсем нецивилизованное производство.

Однако прогресс не стоял на месте. Систему угнетения, вооруженной торговли и контрабанды рабов сломали двое мужчин отнюдь не брутального вида и образа жизни. Вначале немецкий ученый-испытатель Андреас Сигизмунд Маргграф решил использовать в химии микроскоп — и в 1747 году обнаружил кристаллы сахара в свекле.

Говорят, над открытием смеялась вся Европа — но как это могло смутить настоящего ученого, который начал путь в науку с изобретения добычи фосфора из мочи? Маргграф отвечал на критику строго научно и просил денег на новые исследования. Смеяться над ним перестали, но денег не дали. Сам ученый надеялся не на полноценное производство, а лишь на сироп для кулинарии. Это объяснимо: свекла известных тогда сортов содержала не более 1,5% сахара. Для сравнения: в тростнике в те годы было 15—17%, в современной сахарной свекле — до 20%.

Тут уместно разобраться, чем все-таки отличается сахар из тростника и от сахара из свеклы. Полностью очищенный продукт не отличается практически ничем, а вот не до конца очищенные различаются: из тростника выходят разные полезные виды, в том числе с витаминами и другими нужными добавками, свекольный же сахар можно употреблять только очищенным, в виде белых кристаллов.

Исследования Маргграфа продолжил один из его учеников, Карл Франц Ахард. На старте Ахарду везло: он был фаворитом прусского короля Фридриха Великого, дважды в неделю докладывал о результатах экспериментов, имел финансовую поддержку. В 1799 году он представил следующему прусскому королю, Фридриху Вильгельму III, кусок сахара, сделанного из свеклы.

Это могло бы не иметь последствий, но шли наполеоновские войны, на континенте правил Наполеон Бонапарт, а Британия держала континентальную блокаду и не пропускала заморские товары, в числе которых был сахар. Но жить без сладкого французы уже не умели. Остальной Европе сахара тоже не хватало. Ахард получил 50 000 талеров на создание фабрики. Тут надо сказать, что поиском свекольного сахара занимался не только он. Идея буквально висела в воздухе, вскоре фабрики появились во многих германских землях, девять производств быстро открыли в России, а во Франции к 1813 году было уже 334 фабрики. Правда, они делали всего 1/20 часть того, что раньше получали из колоний.

Свекла еще долго не могла конкурировать с тростником, потому что содержание сахара в свекле даже в 1836 году поднялось всего до 5,5% в результате селекции. Еще через 100 лет в сахарной свекле было уже 16,7% сахара. Однако магнаты сахарного бизнеса поняли все гораздо раньше. Французы обвиняли англичан, что те хотят погубить сахарную свеклу, которую приказал сажать Наполеон. В это поверить трудно, а вот то, что англичане пытались дать взятку Ахарду, похоже на правду. Фабрика Ахарда все время балансировала на грани банкротства, а тут ему предложили 200 000 талеров (в тех реалиях это 3,4 тонны серебра или 226 килограммов золота). Нужно было всего лишь объявить, что эксперимент не удался. Ахард отказался. Были угрозы, попытки разорить, но Карл Франц дожил до солидных тогда 67 лет и умер в собственном имении.

автор: Семен Махрут

источник: https://money.onliner.by/2022/08/14/istoriya-saxara

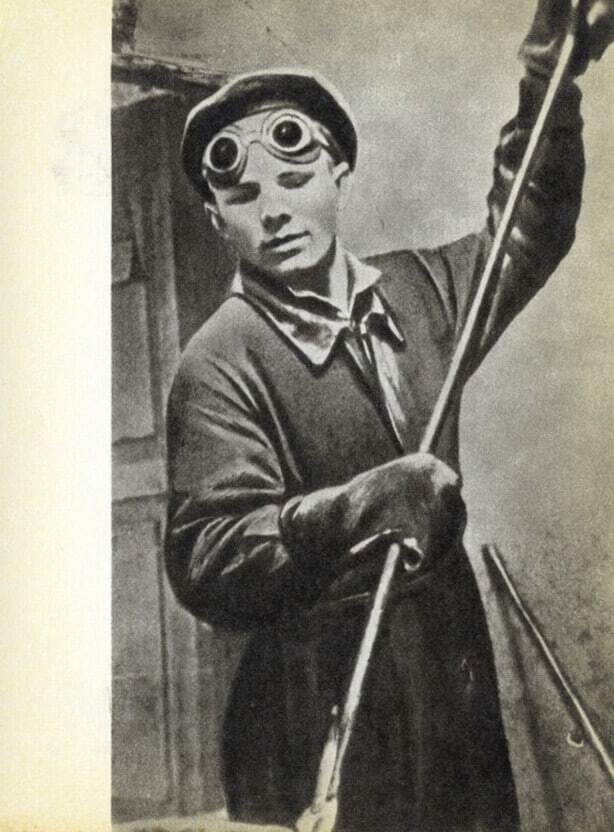

Ровно 80 лет назад. "Ленинградская" симфония Шостаковича в блокадном Ленинграде

В этот день, 9 августа 1942 года, в блокадном Ленинграде была исполнена Седьмая («Ленинградская») симфония Дмитрия Шостаковича, сочинённая композитором осенью 1941 года. (Она исполнялась и ранее, даже в 1942 в Лондоне) Несмотря на необходимость затемнения при бомбёжках и авиаударах, в филармонии зажгли все хрустальные люстры.

Кларнетист Виктор Козлов вспоминал: «Зал был освещён, так торжественно. Такой подъём был у музыкантов в настроении, так играли с душой эту музыку».

Слушать симфонию собрался полный зал, но это была довольно пёстрая публика: кроме завсегдатаев филармонии, в зале были вооружённые матросы и пехотинцы, бойцы ПВО. Исполнению произведения придавали большое значение: симфонию транслировали по радио, а на защиту города в этот момент были брошены все силы ПВО.

Источник https://maysuryan.livejournal.com/1821995.html