WEEEK

7 законов работы, которые объясняют наши косяки

На работе редко всё идёт по плану, как у Егора Летова. Это придумали не мы, а другие умные люди — и сформулировали законы, почему мы косячим. Рассказываем, что это за правила и как минимизировать их последствия

Закон Мёрфи

Пожалуй, самое известное и актуальное правило в любой компании: «Если что-то может пойти не так, оно пойдёт не так». Пропущенный символ в коде, ошибка в фамилии гостя, забытый дома контейнер с обедом — всё это неизбежно случается даже с сильными мира сего.

Как обойти. Тут два подхода, и между ними важен баланс. Первый — предусмотреть все риски и минимизировать те самые узкие места. Второй подход — сделать глубокий вдох, отправить в отпуск внутреннего перфекциониста и принять, что идеально сделать не получится.

Закон Брукса

Задумывался для команд в IT, но по сути актуален всем — «Если проект не укладывается в сроки, то добавление рабочей силы задержит его ещё больше». Можно так и передать боссу, если захочет заменить тебя из-за задержек. Шутки шутками, но онбординг нового члена команды — это важно, и избежать его не получится, как бы ни хотелось скорее подключить новую рабочую силу.

Как обойти. Думать наперёд и заранее просчитывать, сколько и каких сотрудников нужно подключить к задаче или проекту. И принимать новых людей в команду заранее, чтобы они успели войти в курс дела до «пожаров».

Бритва Хэнлона

Закон гласит: «Никогда не приписывайте злому умыслу то, что вполне можно объяснить глупостью». Или, если мягче, незнанием. Это важно помнить, когда на рабочем месте возникают конфликты — например, кажется, что коллега точит на тебя зуб или специально портит работу.

Как обойти. Идти от презумпции невиновности и не делать преждевременных выводов. Если подозреваешь кого-то в неприязни или саботаже, лучше спросить причину напрямую, опираясь на факты.

Закон Парето

Шикарное правило, которое легко оправдает прокрастинацию: «20% усилий приносят 80% результата, а остальные 80% усилий — лишь 20% результата». Во-первых, это о том, что на результат влияет много разных факторов и нельзя точно предсказать, что «выстрелит». Во-вторых, часто наши силы уходят на рутину, бюрократию и другую суету, которая мало влияет на непосредственный итог работы.

Как обойти. Сделать так, чтобы вся работа на 100% влияла на результат, не получится. Зато можно приоритизировать задачи — и в первую очередь выполнять те, что принесут больше всего «выхлопа». Может, найдутся и те, от которых вовсе стоит отказаться.

Закон Паркинсона

Согласно этому правилу, работа занимает всё отведённое на неё время. Чаще это работает в бóльшую сторону, когда задачу растягивают или оставляют на последний день. Можно и сократить сроки, но это рискованно: работа-то, может, и будет выполнена, а вот качество или состояние команды пострадает.

Как обойти. Не ставить сроки из ниоткуда, а ориентироваться на факты. Например, спросить исполнителя, который уже занимался похожими задачами, или уточнить это у коллег из сферы.

Откровение Старджона

Писатель-фантаст Теодор Старджон отличился сразу двумя правилами. Первое — вариация закона Мёрфи: «Ничто не может всегда идти правильно». А второе, которое ещё называют откровением: «90% чего угодно — чушь». Он говорил о литературе, но в работе это тоже верно — нужно уметь найти среди горы задач по-настоящему важные.

Как обойти. Как с законом Парето — помогут анализ и критическое мышление. Наши ресурсы ограничены, и не стоит воспринимать каждую задачу как важную априори. Всегда спрашивай себя «зачем?» и ищи то, что принесёт больше всего пользы.

Принцип Питера

Принцип объясняет, как работает карьерная лестница: «В иерархической системе каждый индивидуум поднимается до уровня своей некомпетентности». Простыми словами: когда человек хорошо работает, он получает повышение — и новые обязанности. Если долго справляется с ними, его снова повысят. И так пока он наконец не перестанет справляться и «застрянет» на конкретной должности.

Как обойти. Тщательно обдумывай вопрос повышения в должности — свой или подчинённого. Это не только прибавка, но и новые обязанности, которые могут оказаться непосильны или просто не понравиться. Ну а если хочется расти дальше, то не забывай об обучении и расширении компетенций.

Проблемы плохого онбординга, или как перестать отвечать на одни и те же вопросы новичков с помощью базы знаний

Онбординг — адаптация нового сотрудника в компании. Проще говоря, подготовка новичка к работе и попытка органично встроить его в коллектив. Онбординг нужен, чтобы помочь человеку освоить рабочие воды и влиться в команду, понять цели и политику компании.

Это не просто формальность — говорят, качество онбординга спустя пару месяцев сказывается на желание человека уйти или остаться. То есть влияет на текучку кадров.

Зачем это всё нужно

Дать быстрый старт

Новички вливаются в рабочие ритмы, знают, где лежат пароли и доступы, как принято ставить и принимать задачи, в какие часы можно ходить в бухгалтерию к тёте Глаше и почему не стоит греть рыбу в общей микроволновке. Меньше стресса, больше энтузиазма.

Повысить лояльность

Чем лучше первое впечатление, тем больше шансов, что сотрудник надолго останется с компанией. Согласись, приятно, когда тебя с теплом принимают на новом месте, всё показывают и отвечают даже на нелепые вопросы. Хотя, конечно, если остальные аспекты в компании хромают, то даже самый добрейший онбординг не поможет.

Направляет энергию и мотивацию

Как правило, новички заряжены и готовы работать, но могут не понимать, куда им направить свои страсти и рвение. Онбординг — такой пульт управления для направления энергии в нужное русло. Если сказать, какие цели и задачи в приоритете, конечно.

Так вот, по всем трём пунктам помогает база знаний.

База знаний для онбординга

База знаний компании — хранилище всех документов. У большой корпорации это целый архив, где нужно вводить рубрикатор и поиск. Небольшой компании достаточно базы, где собрано десятка два-три документов и всё — так, например, будет у стартапа, где работает человек 15.

Для онбординга в общей базе создают раздел, куда помещают инструкции, регламенты, правила поведения в офисе, файлы с паролями и доступами, личные странички коллег, контакты сотрудников.

Раздел с онбордингом помогает:

Быстро обучить сотрудника

Дать доступ к стратегиям, миссиям, регламентам и прочему. Самый подробный и яркий устный рассказ не поможет: в конце концов, мы все люди, и запомнить детали с первого раза сложно. А ещё существует стиль общения и ценности компании, которые ой как важны, но поток информации будет просто огромным. На помощь приходит своеобразный гида для новичка — упрощает адаптацию, облегчает задачу HR.

Сделать FAQ

А когда зарплата? А где сидят айтишники и у кого брать компьютер? А как работает наш ДМС? Такие вопросы из раза в раз могут доставать «бывалых» и вызывать неловкость у нового сотрудника. База знаний ответит на все вопросы без отвлечения других работников.

Познакомить с офисом и правилами работы

В базе знаний можно хранить карту офиса или хотя бы кратко описать, что и где находится. Туалет, кухня, место для чилла, переговорки, бухгалтерия, аптечка. Там же должны быть правила поведения в офисе: не греть пахучую еду на общей кухне, подписывать еду в холодильнике (и не есть чужую) и другие обычаи офиса.

Если имеем дело с удалёнкой, то можно прописать правила для начала и конца рабочего дня, отчёта о рабочем дне, как проходят корпоративы на удалёнке и другое.

Познакомить с коллегами

Или с частью коллектива. Для этого надо завести в базе знаний раздел со страничками сотрудников, а там прикрепить фотографию, написать должность, обязанности, кабинет в офисе, часы работы и прочее.

Можно открыть сотрудникам простор для творчества — чтобы они сами писали про себя, про свои хобби. Может, так твой новичок найдёт друзей по интересам в вязании или попадёт в корпоративный волейбол-клуб.

Отдать инструкции и доступы

Админка сайта, корпоративная почта и таск-менеджер давно привычны и понятны «старичкам», а для новенького это тёмный лес. Без посторонней помощи он может начать буксовать и чувствовать себя глупо от того, что не смог разобраться. Коллеги могут и сами не помнить, как настраивать это с нуля. А вот готовые инструкции how-to избавят всех от ненужных мук.

5 когнитивных искажений, из-за которых мы фигово управляем своим временем и вниманием

Помнишь фразы «Я твой отец, Люк» и «Я устал, я ухожу»? На самом деле их… не было! Можешь пересмотреть и убедиться. Эту и другие выдумки нашего мозга называют когнитивными искажениями, или ошибками мышления.

Что такое когнитивные искажения и как они влияют на работу

Когнитивные искажения — это шаблонные отклонения в мышлении. Они встречаются у всех людей и сложились в процессе эволюции: одни экономят ресурсы мозга и помогают действовать быстрее, а другие — пережитки прошлого, которые когда-то помогали выживать.

Мы кажемся себе рациональными существами — однако в 1970-х пионеры когнитивной науки Даниэль Канеман, Пол Словик и Амос Тверски доказали, что часто мы действуем нелогично, да ещё и находим этому оправдания. Например, ищем закономерности в простых совпадениях. Это когда перебежавшая дорогу чёрная кошка объясняет все неудачи в этот день или удивительные совпадения в датах напротив сулят удачу.

Так мозг пытается упорядочить окружающий хаос.

Хитрости мозга также влияют на результаты работы и продуктивность. Мозг одинаково иррационален в личной и профессиональной жизни, если не «ловить» его на ошибках.

Предупреждён — значит вооружён. Поэтому вот про пять когнитивных искажений, которые сильнее других влияют на продуктивность, — и про борьбу с ними.

Эффект ложной срочности

Это когда мы выбираем дела, кажущиеся срочными, даже если они менее важны, чем несрочные — даже если несрочные в перспективе принесут больше пользы и выгоды. Итог — распыляемся между делами и ничего не успеваем.

Есть такое — когда надо скорее ответить на сообщения коллег и почту, а не сидеть за аналитикой и писать длинный отчёт. Мозг предполагает так — если отложить дело, которое прямо сейчас не принесёт результата, а от невыполнения ничего не будет, то и ладно. Лучше отвлечься, ответить на сообщение — тут удовольствие от закрытого дела прилетит сразу.

Это предубеждение активно подпитывается модным образом «человека занятого» — у него забит календарь, телефон постоянно плинькает, всё срочно и важно, и такой супермен — молодец!

Как с этим справляться

— Расставляй приоритеты. Не у себя в голове (мы уже поняли, что к мозгу доверия нет), а в таск-менеджере или ежедневнике. Поможет и Матрица Эйзенгауэра — схема оценки дел по двум критериям: срочности и важности. Мы уже писали подробную статью о ней. Выбери одно важное дело на день и фокусируйся на нём продолжительный период времени. Тут главное не позволять кажущимся срочными делам нарушать концентрацию.

— Ешь слона по частям. Срочные мелочи привлекают тем, что с ними можно быстро покончить и получить приток дофамина. Используй это с важными долгосрочными задачами: разделяй большое дело-слона на маленькие «бифштексы» и радуйся каждому «съеденному» куску.

— Выдели мелочам время. Если весь день отвечать на почту или в рабочих чатах, ничего толком не успеешь. Выдели себе конкретный час на такую рутину — сам не заметишь, как остальная работа пойдёт в гору!

Эффект Зейгарник

Это когда в голове сидят мысли о незакрытых дедлайнах, недоделанных делах, о недосмотренном сезоне «Игры престолов». Мозг концентрируется на незаконченных и невыполненных действиях, хочет закончить их, получить результат и забыть о них. Итог — повышенная тревожность и неспособность сконцентрироваться на деле.

Помнишь ощущение после экзамена — вышел и всё, голова пуста? Там больше нет ни одного билета, хотя на зубрёжку ушёл ни один день. Это проявление эффекта Зейгарник. С одной стороны, он помогает концентрироваться на деле до его конца и забывать о нём — а с другой провоцирует тревогу из-за незакрытых дел.

Эффект открыла в 1920-х психолог Блюма Зейгарник, когда заметила, что официанты удерживают в голове длинные и сложные заказы, но напрочь забывают о них, как только счёт оплачен. Подробнее — в нашей статье.

Как с этим справляться

— Включай решалу. Часто мы просто не можем решиться на что-то, будь то дорогая покупка или поход к врачу. Мы откладываем принятие решения, и эти дела беспокоят «фоном». Скажи уже себе «да» или «нет» — и если да, то делай сразу.

— Подумал? Запиши. Я часто боюсь забыть о чём-то и кручу это в голове целый день. Это отвлекает. А вот выписать мысли и дела на день на бумагу или в таск-менеджер, например, WEEEK — очень помогает. Сразу такое облегчение и порядок!

— Используй во благо. Знаешь — если уговорить себя делать дело хотя бы 5 минут, то потом легко засесть и на долгое время? Даже если сначала не хотелось. Это тоже часть эффекта Зейгарник — начинаешь занятие, мозг берёт его «в работу» и концентрируется.

Переоценка невозвратных издержек

Это когда кажется, что мы должны «окупить» все вложенные ресурсы, даже если это неразумно. Это невозвратные вложения, которые уже никак не вернуть и перенаправить. Итог — упущена настоящая выгода: сэкономленное время, душевные силы или новый, более выгодный проект.

Это как умять огромную тарелку на шведском столе, потому что «уплочено», пыхтеть над скучной книгой, просто потому что «надо же дочитать», оставаться в несчастливых отношениях, потому что «в них так много вложено», корпеть над проектом, который уже показал несостоятельность, потому что «надо довести до ума».

Мозг не может смириться с осознанием, что мы потратили ресурс впустую, и требует извлечения максимальной выгоды. Иногда это хорошо — а иногда корабль уже тонет, а мы отказываемся с него бежать.

Как с этим справляться

— Рационализируй. Если не можешь решить, стоит ли держаться за старое, выпиши все за и против. Учитывай все варианты и, если получается, рассчитай всё в цифрах. Так ты наглядно увидишь, что пора двигаться дальше.

— Планируй «точки отсчёта». Многие привыкли идти проторенной дорожкой и не останавливаются на рефлексию. Не надо так! Время от времени проводи «планёрки» даже по личному развитию: отслеживай прогресс, учитывай возможные перспективы, пересматривай старые шаблоны.

— Отпусти ситуацию. Спроси себя: «Начал бы я это снова, если бы вернулся в прошлое?» и как следует подумай над ответом. Отпусти и иди дальше — брось скучную книгу, решись на переделку проекта, выбери новую цель.

Предвзятость сложности

То самое — «мы не ищем лёгких путей». Это когда нам кажется, что сложные решения по определению лучше простых. Итог — внимание уделяется не тем делам, которые принесут ключевой результат.

Мы ищем диеты с кучей ограничений вместо того, чтобы просто есть больше полезных продуктов. Или ищем лайфхаки по мотивации, когда могли бы просто сесть за работу. Тут есть риск не начать вовсе. Например, когда в пассивном режиме ищешь идеальную систему тренировок … вот уже два года. А ведь можно было уже начать каждый день делать хоть какие-то упражнения.

Сложность привлекает: мозгу нравятся комплексные структуры. Даже то, что должно упрощать жизнь, — например, планирование мы превращаем в многоуровневую систему. Парадокс, но внедрять сложные системы в рутину тяжелее, чем восхищаться ими впервые. И поэтому мы забрасываем диету, дневник, таск-менеджер, тренировки.

Как с этим справляться

— Начни хоть как-нибудь. Спроси у любого, кто в чём-то добился успеха, с чего он начинал. Наверняка с малого — и постепенно выстраивал систему. Ошибок не избежать, даже если выберешь самый сложный путь.

— Выбирай то, что сможешь поддерживать. Какой толк пихать в себя куриную грудку, если через два дня сорвёшься на бургеры? Главное в полезных привычках — регулярность. Лучше поддерживать менее жёсткую систему, которая подойдёт именно тебе. Например, добавлять в утренний омлет помидоры. Несложно, правда?

Гедонистическая адаптация

Это когда ты достиг результата, доволен собой — но прошло немного времени, и уже хочется нового, большего, лучшего. Итог — переработки и выгорание.

«Ко всему-то подлец-человек привыкает!» — писал Достоевский. Мы долго ждём отпуска, повышения или переезда — с радостью получаем желаемое, но дофаминовый всплеск проходит, и состояние становится прежним. Даже если теперь ты объективно живёшь лучше. Хочется ещё и больше.

Почему так? Нам кажется, что серьёзная покупка или важное событие способны в корне изменить жизнь, сделать навсегда счастливее. Однако нельзя быть счастливым постоянно — на деле большую часть времени мы пребываем где-то между позитивом и негативом.

В современном мире гедонистическую адаптацию подкрепляют реклама и соцсети. Только накопил на айфон, а уже вышла следующая модель. Только переехал в свою «двушку» — а тут сосед купил себе коттедж, и тебе захотелось такой же. Это усугубляет стремление гнаться за идеалами и неумение радоваться моменту. Руки опускаются, и мотивация идти к следующей цели пропадает.

Как с этим справляться

— Радуйся мелочам. Это относится и к небольшим шагам на пути к твоей цели. Находи время, чтобы отпраздновать маленькие победы. Так ты многократно умножишь радость от достижения больших целей.

— Веди список дел на день, вычёркивай их и наслаждайся сделанным. Классный способ избавиться от токсичного ощущения, что за день ничего полезного не сделано. Оценил список сделанного за день, похвалил себя — и хорошо на душе!

— Вспомни о ценностях. А точно новая машина или поездка на Гавайи сделает тебя счастливее? Это правда так важно? Может оказаться, что твои цели не соответствуют ценностям, потому и не приносят большой радости. Например, в гонке за новым повышением ты забываешь о семье, с которой хотелось проводить больше времени.

— Находи время для простых вещей. Продолжая предыдущий пункт: достигая амбициозных целей, не забывай о простых радостях жизни. Общайся с семьёй и друзьями, проводи время на природе, читай книги в удовольствие, отдыхай от соцсетей. Это поможет притормозить в вечной гонке за успехом и найти счастье не только в достижениях.

***

Мозг обманывает нас так, что мы сами мешаем своей продуктивности. Теперь ты знаешь о некоторых ошибках мышления и как справляться с ними. Предупреждаем, что это не так-то просто: нужно время и новые привычки. Конечно, полностью избавиться от хитростей мозга не выйдет — зато получится прорефлексировать и эффективнее двигаться дальше.

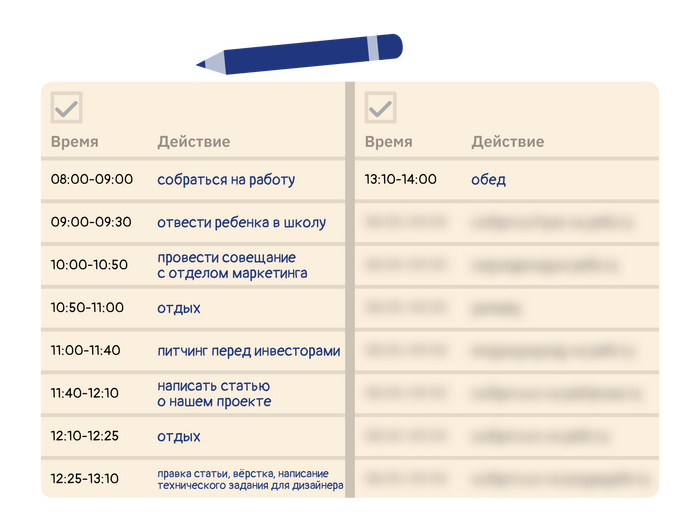

Тайм-боксинг: как заблокировать время, чтобы успевать больше

Тайм-боксинг очень простая идея — день нужно разбить на блоки: тайм-боксы, или тайм-блоки. Поэтому иногда его ещё называют тайм-блокинг. Такой метод применяют, например, писатели, чтобы сидеть за сочинительством энное количество времени.

В рамках одного блока надо фокусироваться на одной задаче, ни на что не отвлекаясь. Как только блок заканчивается, переключаешься на следующий, даже если не успел что-то доделать.

Советуют делать блоки продолжительностью 30–50 минут, разбивая их перерывами по 10–15 минут. Иногда говорят о более продолжительных перерывах — минут по 20 после 90 минут работы, но тут уж смотри сам.

Почему блокировка времени работает

Согласно закону Паркинсона, работа займёт всё время, которое ты под неё выделишь. Поэтому, если не ограничивать время на выполнение любой задачи, то вполне можно заниматься одним делом весь день. И вроде бы что-то делаешь, а в конце дня оказывается, что никаким результатом и не пахнет.

А вот если работать над задачей в рамках ограниченного отрезка времени, есть шанс пусть и не сделать всё-всё-всё за один день, но хотя бы продвинуться во всех важных направлениях.

Кроме этой очевидной мысли, у тайм-боксинга есть ещё ряд преимуществ, которые делают метод по-настоящему действенным и популярным. С блокировкой времени ты:

Ощущаешь время. Поначалу кажется, что 30–50 минут одного тайм-бокса для глубокого погружения в задачу маловато, но постепенно привыкаешь делать не только быстро, но и хорошо.

Лучше фокусируешься. Это, пожалуй, самое важное преимущество — ты полностью сосредотачиваешься на одной-единственной задаче. Часто уже этого достаточно, чтобы повысить свою продуктивность.

Можешь оценить свой прогресс. Остановка после каждого блока помогает немного отойти назад и взглянуть на общую картину. Это очень важно, чтобы не потеряться в рутине.

Защищаешься от выгорания. Тайм-боксинг помогает бороться с эмоциональным выгоранием с помощью разнообразия задач. Я вот обожаю свою работу, занимаюсь ею постоянно, даже в выходные. Но тем самым рискую перегореть. Поэтому стараюсь давать себе возможность переключаться на другую работу, хобби или просто отдыхать.

Блокировка времени подойдёт, если ты:

С трудом фокусируешься на одной задаче. Главный принцип тайм-блокинга — нельзя ни на что отвлекаться. Сидеть в телефоне, смотреть в окно на птичек, подглядывать в монитор коллеги, начинать работу над другим делом и т. д. строжайше запрещается — всё это снижает твою продуктивность в рамках тайм-бокса. Когда нет строгого дедлайна, проще переключить внимание. А когда знаешь, что через 40 минут сможешь заняться чем-то другим, проще сосредоточиться.

Знаком с прокрастинацией. Работа с ограничением по времени мотивирует оптимизировать процессы — приходится работать в ускоренном режиме, чтобы успеть к дедлайну, и на отдых времени нет.

Привык откладывать всё на «потом» и постоянно срываешь дедлайны. Блокировка времени помогает продвигаться параллельно в нескольких задачах, поэтому откладывать дела нет смысла — всё важное можно успеть, если грамотно распорядиться своим временем.

Виды тайм-боксов

Временные блоки, на которые ты разбиваешь свой день, бывают «жёсткие» и «мягкие».

Когда «мягкий» блок закончился, но задача ещё не сделана, можно взять дополнительные 10–20 минут. Классно не чувствовать себя загнанным в рамки. Но, добавляя дополнительное время, имей в виду, что так съезжает всё расписание на день, и его придётся корректировать. Какие-то блоки уменьшить, а какими-то и вовсе пожертвовать.

С «жёстким» тайм-боксом не расслабишься. Когда время заканчивается, нужно в любом случае переходить к следующему блоку, даже если что-то не успел доделать. Доделывать получится, возможно, только на следующий день. Это может немного угнетать, но у таких жёстких рамок есть своё преимущество — ты чувствуешь время, ценишь его и тратишь рациональнее.

Имей в виду, что переключаться между «мягкими» и «жёсткими» видами тайм-боксами на лету нельзя.

Если решишь ставить себя в жёсткие рамки, но оставишь для себя лазейку — добавить дополнительное время — твой мозг обязательно ей воспользуется. Короче, выбирай один вид тайм-бокса и строго его придерживайся.

Как пользоваться тайм-боксингом

Выпиши все свои задачи

Сначала выпиши в блокнот или «Заметки» в телефоне или компьютере все задачи, которые нужно решить в ближайший день или неделю. Как и в случае с GTD, этот процесс может занять много времени. Посиди, подумай и постарайся вспомнить все дела: от рабочей рассылки по пятницам до вечернего похода в продуктовый.

Расставь приоритеты

Наверняка, какие-то задачи нужно сделать раньше, чем остальные. Поэтому следующим этапом важно отсортировать задачи по приоритету и прикинуть, сколько времени потребуется на их решение. Так ты определишься с очерёдностью и размерами тайм-боксов.

Создай расписание

Теперь нужно где-нибудь создать расписание, состоящее из блоков. Кому-то удобно записывать всё в блокноте или на листочке — это быстро и от интернета или электричества никак не зависит.

Блокнот, Google Календарь, любой таск-менеджер подойдёт.

Блокнот хорошо, но цифровой планировщик напомнит, когда закончится один тайм-бокс и пора переходить к следующему. Это разгружает мозг, позволяет не поглядывать на часы каждую секунду и полностью сфокусироваться на задаче.

💡 Если решишься воспользоваться блокировкой времени, имей в виду, что нужно планировать блоки на неделю вперёд, иначе толку не будет.

Чек-лист для делегирования: как нормально отдать дела другим

Делегирование — это не спихивание своих задач на других людей, а передача части функций, когда ответственность за результаты остаётся на делегирующем. А иногда вместе с задачей передаётся и часть полномочий. В этом случае на плечи другого человека ложится ещё и ответственность за результаты.

Это и морально, и по части реализации непростой процесс — надо понять, насколько ты как менеджер чувствуешь готовность передать дела другому человеку, и предварительно убедить себя и сотрудника, что дело будет выполнено.

В процессе передачи задачек другому человеку тебе пригодится чек-лист по делегированию из книги Джоаны Ротман и Эстер Дерби (Johanna Rothman and Esther Derby) «Behind Closed Doors. Secrets of Great Management» (на русский не переводилась).

Авторы сделали короткий чек-лист для самопроверки перед делегированием задач. Мы взяли его за основу и составили интерактивный шаблон чек-листа в нашей Базе знаний — можешь брать, копировать и использовать.

А вот 14 пунктов чек-листа:

🔲 Я учитываю все факторы риска при делегировании этой задачи?

🔲 Выбранный сотрудник(и) сумеет распорядиться возложенными полномочиями?

🔲 Продумано, кому будет делегировано дело: отдельному сотруднику или команде/группе сотрудников?

🔲 Хорошо продуман выбор уровня полномочий, который нужен для решения этой задачи? .

🔲 Решено ли, насколько большой пласт работы я собираюсь делегировать?

🔲 У получателя задачи достаточно навыков для выполнения этой работы?

🔲 Созданы все организационные условия для выполнения этой задачи?

🔲 У сотрудника есть все инструменты для выполнения этой задачи?

🔲 Ясно, каким должен быть конечный результат?

🔲 Ясно, каким должен быть результат промежуточных этапов?

🔲 Установлены необходимые ограничения — бюджет, доступные ресурсы, в том числе человеческие, качество?

🔲 Для выполнения задачи установлен чёткий дедлайн?

🔲 Оговорено, как часто и в какой форме я буду получать информацию о ходе выполнения работы и промежуточных этапов?

🔲 Если понадобится помощь — понятно, к кому обратиться, чтобы получить её?

Как работать с чек-листом

На каждый пункт надо отвечать «Да», «Нет» или «Неприменимо». И даже ответ «Нет» на какой-то из пунктов не означает, что делегировать не получится. Просто открыто проговори этот момент с сотрудником (или группой сотрудников), кто получает задачу, — желательно до принятия решения или достижения компромисса. Главное, не дать потенциальной проблеме перерасти в настоящую.