Традиционные жилища народов российской Арктики

ЧУМ И ВИГВАМ

…Первое что приходит в голову, когда говоришь о традиционных жилищах Арктики, – это чум, которым до сих пор пользуются народы нашего Крайнего Севера – от Кольского полуострова и до Таймыра включительно. По своей конструкции он выглядит самым простым из всего многообразия арктической архитектуры: прямой геометрический конус из нескольких десятков (25 – 40) еловых шестов, поставленных по кругу, на которые крепятся покрышки из оленьих шкур. Может быть, чум и самый древний: по самой убедительной пока версии, переход человека в Америку произошёл через Берингов пролив – в арктической зоне во время последнего оледенения в эпоху палеолита. Когда племена атапасков, живущие в лесной зоне Северной Америки, и их соседи выходили летом из лесов в тундру, то они использовали подобную конструкцию, которая напоминала чум. Индеанисты называют это сооружение вигвам.

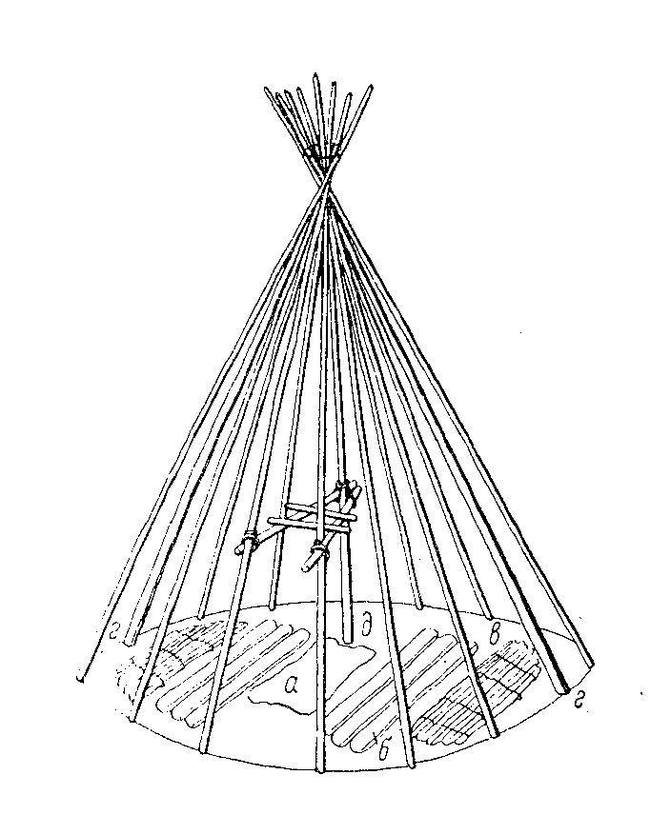

Устройство чума: а – очажный лист железа; б – доски пола; в – спальные циновки; г – два опорных шеста; д – очажный шест симзы.

Тут возникает любопытный вопрос о том, насколько чум характерен для Арктики. В первую очередь, материал: прямые деревянные шесты должны быть не меньше пяти метров длиной (по теореме Пифагора), чтобы в зимнем чуме (с очагом в центре) можно было спать по обе стороны от очага. (Для чума симметрия внутреннего пространства почти не имеет исключений.) Это возможно при постоянной связи с лесной зоной. Ненцы, когда-то вышедшие из лесов, и их соседи по тундре решили этот вопрос, став кочевниками-оленеводами с самой высокой скоростью сезонных перемещений, поэтому зиму большинство из них проводит в лесу. В Сибири чумом пользовались многие лесные народы, в первую очередь, оленные кочевники-тунгусы (эвенки и эвены). У ненцев и эвенков героический фольклор обычно отражает взаимную неприязнь (что часто случается у таёжников с тундровиками). Однако, при том что их языки не родственные, обнаруживается, что священный шест у тех и у других называется похоже: у ненцев – симзы, у эвенков – симка. Это единственный шест, который находится внутри жилища и представляет собой одну из опор очажной треноги (две другие – это шесты дверного проёма). Впрочем, чум встречается и дальше на юге – у народов Алтая и Саян (родственных тем же ненцам), тоже таёжных, например, тувинцев-тоджинцев. Так что чум возник не как жилище народов Севера, но на примере ненцев обнаружил свою удивительную приспособляемость к арктическому климату. Одна из его «арктических» особенностей (в зимнее время) – это двойной слой покрышек из оленьих шкур – как и в одежде: внутренний мехом внутрь, внешний – мехом наружу. Другое универсальное качество чума – это его способность собираться по обстоятельствам: если семья бедная, то у неё может недоставать шестов и покрышек, но при объединении двух таких семей получается полноценное жилище.

Яранга

ЗАЧЕМ ПОНАДОБИЛАСЬ ЯРАНГА?

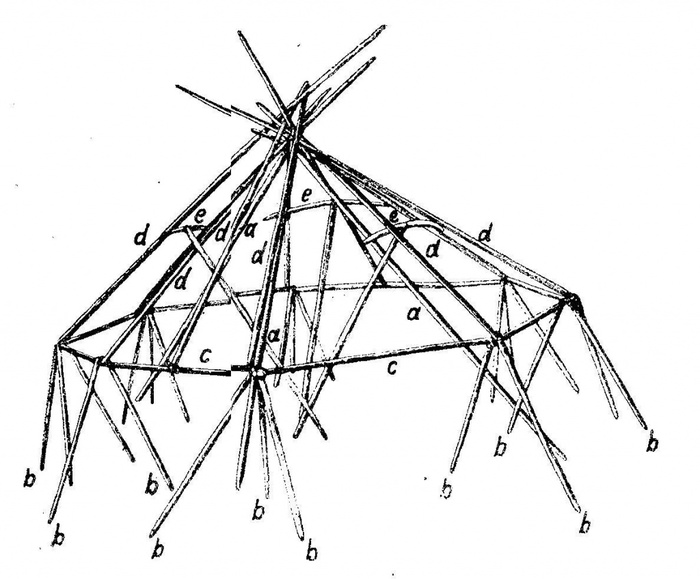

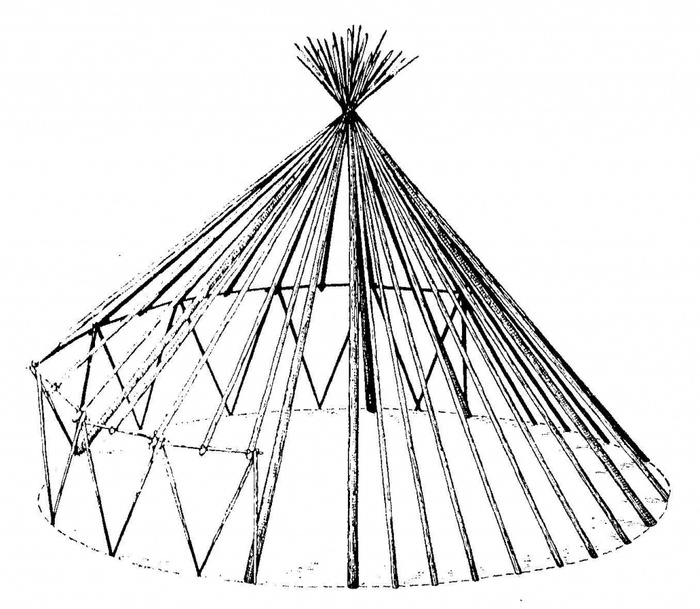

Однако на северо-востоке Евразии (где, вероятно, и происходил переход в Северную Америку) чум не встречается, поскольку там нет столь высоких и прямых деревьев таёжной зоны. Вместо чума местные кочевники – чукчи и коряки -- ставят ярангу: от чума взята конструкция крыши, которая сверху кладётся на большую опорную треногу, а снизу опирается на горизонтальные балки, закреплённые на малых треногах (которые образуют стены). Эта конструкция более сложная, но она позволяет устроить больший объём внутреннего пространства по сравнению с чумом и не требует длинных шестов (за исключением трёх опорных). К тому же яранга более устойчива, потому что стоит на треногах. Вдобавок с верхушки крыши спускаются ремни, к которым привязаны крупные камни.

Конструкция яранги: a – опорная тренога; b – малые треноги (и двуноги); c – горизонтальные перекладины; d – жерди крыши; e – Т-образные распорки

Другая особенность этого жилища – две или три Т-образных внутренних распорки с перекладинами в виде дуг: они ставятся в центре и выгибают наружу шесты крыши (очаг, в отличие от чума, располагается сбоку). Поэтому очертания яранги напоминают каплю или полусферу, и эта конструкция лучше противостоит чудовищным зимним ветрам Чукотки и северной Камчатки. Принцип двойного слоя покрышек для зимнего времени здесь решён совсем иначе: в яранге два пространства – жилое и хозяйственное. Жилое пространство представляет собой спальный полог из толстых оленьих шкур мехом внутрь в виде ящика без нижней плоскости, который подвешивается внутри шатра. Пол сооружается отдельно: это ветки тальника, покрытые шкурами. Отапливается полог жировой лампой и теплом человеческих тел. В течение ночи он впитывает в себя влажные испарения и утром снимается, чтобы промёрзнуть на морозе. После этого иней на нём выбивают специальными колотушками, и дальше он снова готов к употреблению. Работа нелёгкая, но необходимая: если полог не выбить, то на следующую ночь с него начнёт капать влага. Пологи могли иметь очень разный объём: в самых маленьких едва могут улечься бок о бок четыре человека, в самых больших человек может встать во весь рост и свободно ходить. Средний размер – около полутора метров в высоту, два с небольшим в ширину и три с половиной в длину. Корякские яранги были гораздо больше и вместительнее чукотских, поэтому в них могло быть три или четыре полога. Хозяйственное пространство располагается вне полога под шатром, и в нём находится очаг для приготовления пищи.

ЗЕМЛЯНКИ ЮКАГИРОВ

На крайнем западе Чукотки, в бассейне нижней Колымы обитают оленные юкагиры, у которых жилище напоминает чукотскую ярангу, но со своими особенностями. Эти особенности возникли благодаря менее суровому климату (юкагиры зимуют в лесу, а на лето выбираются в лесотундру; до побережья, подобно тем же чукчам и ненцам, они не доходят). В юкагирской яранге нет пологов и внутренних распорок. Там может быть два входа, и тогда там живут две семьи по обе стороны от очага, которым эти семьи пользуются попеременно. Малые треноги юкагиры перевели в вертикальную плоскость: две ноги стоят на земле, а третья соединяет со следующей треногой. Опорных шестов – не три, а четыре. В отличие от чукчей, юкагиры ещё сравнительно недавно были оседлым народом, занимающимся рыболовством и охотой по берегам рек и озёр. Поэтому на чукотском языке они называются веемылыт – «речные люди». Конструкция их землянок представляла деревянную усечённую пирамиду с квадратным в плане полом, у которой углы были представлены опорными шестами, вверху скреплёнными между собой по диагонали. Эти юкагиры перешли к оленеводству, скорее всего, под влиянием эвенов (или восточных тунгусов), но кочевое жилище заимствовали от других кочевников – чукчей. Вероятно, некоторые группы эвенов, в свою очередь, заимствовали от юкагиров этот тип яранги, и у них возник гибрид яранги с чумом.

Землянка в виде усечённой пирамиды, крытая дёрном, под разными названиями встречается в лесу и тундре на необъятных просторах Якутии и Енисейского Севера, включая Таймыр.

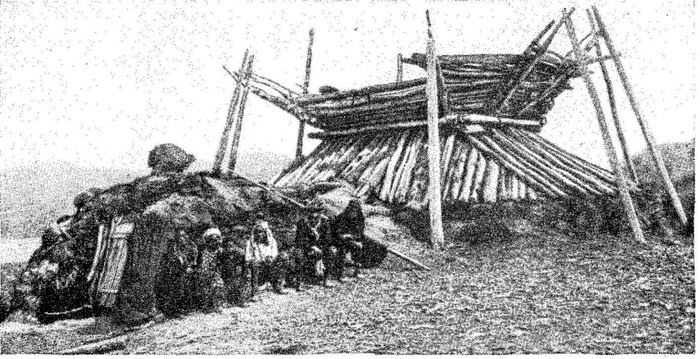

ЧЕЛЮСТНОЙ ДОМ

Считается, что арктическое оленеводство и присущий ему образ жизни возникли в позднее средневековье. Поэтому более древним на этих широтах выглядит оседлый образ жизни. Он неизбежно связан либо с крупными водоёмами (где рядом можно вести промысел дикого оленя), либо с побережьем (где люди живут охотой на морского зверя). В Арктике промысел морского зверя и соответствующий образ жизни представлен культурой эскимосов. Это, пожалуй, единственный известный нам народ догосударственной формации, который освоил добычу кита в открытом море благодаря своим внутренним ресурсам и технологиям. С эскимосской культурой тесно связана культура береговых чукчей и коряков, но землянки из китовых костей – валкар («челюстной дом»), в которых люди жили до середины XIX века, у нас в стране пока были обнаружены лишь на Чукотке. Участник географической экспедиции 1785-1793 гг. на северо-восток России капитан Г.А. Сарычев писал, что свод над этими землянками сделан из китовых рёбер и жердей, покрыт травою, дёрном и засыпан землёю. Такая землянка (наполовину углублённая в землю) имела каркасную конструкцию и в основании была прямоугольной. Длинные и толстые кости китовых челюстей либо брёвна из плавника служили центральными и боковыми несущими опорами, на которые клали поперечные балки (также из челюстей кита) для настила потолка из китовых ребер или деревянных брусьев. Основу каркаса составляли восемь столбов по центральной линии. Стены ямы укреплялись камнями, черепами и рёбрами морских животных. Сферическую кровлю устраивали из китовых рёбер выпуклой стороной наружу. Пол мостился костями черепа кита и его лопатками. Если землянка была большой, то в ней пространство делилось валиками-перегородками на три жилые камеры либо устраивались спальни-отсеки 3 х 3,2 м. Позже на возвышении в виде нар ставили меховые пологи, отапливаемые жировыми лампами. Такие землянки различались устройством входа. У одних был единственный вход – более или менее углублённый в землю коридор, у других – два: верхний наземный (не через крышу), нижний – подземный. Верхним пользовались летом, нижним – зимой (летом его заливала вода). Стены подземного коридора обкладывали позвонками кита. Отверстие в крыше служило для освещения и проветривания. Если землянку строили с одним входом, то летом жители покидали её, оставляя для просушивания, а сами располагались во временных шалашах. В жилище с двумя входами были очаг и нары, в доме с одним входом очага не было, пользовались жировыми лампами. По поводу очага Г.А. Сарычев пишет, что за неимением дров прибрежные жители жгут китовые кости, поливая их время от времени рыбьим жиром.

В XVII-XVIII вв. землянка прибрежных жителей Чукотки постепенно сменилась ярангой. Это означало, что тогда у оленеводов мог возникнуть избыток оленьих шкур и мяса и, соответственно, постоянные связи с побережьем. Хотя, может быть, тогда случился чисто технологический прорыв, поскольку шатры прибрежных землянок делались чаще из моржовых шкур, но и для покрышки своей летней яранги оленеводы нередко используют моржовые шкуры (покупаемые у прибрежных соседей) для защиты от дождя (кожа морского зверя не пропускает воду). Яранги прибрежных жителей Чукотки утратили своё сборно-разборное качество, характерное для кочевого образа жизни, они обкладывались дёрном и камнями. В них также не было внутренних Т-образных распорок, а кривизну крыши определял промежуточный обруч, к которому жёстко крепились стропила.

ДОМ С ВОРОНКОЙ

Жилище оседлых (прибрежных) коряков было похоже на чукотскую землянку, но и отличалось от неё. Оно заглублялось в землю на метр-полтора и имело в основании неправильный восьмиугольник, в центре его ставили четыре опорных столба высотой 5-7 м., на которых крепилась квадратная рама. На эту раму опиралась верхняя часть крыши с четырёх параллельных стен. Оставшиеся четыре треугольника закрывались горизонтальными стропилами разной длины. Дерева (осины и тополя) здесь было гораздо больше чем у эскимосов и чукчей: в долинах рек росли рощи и леса, вдобавок использовался прибрежный плавник, поэтому деревянные стенки жилища возводились в человеческий рост, а разница с уровнем земли засыпалась землёй. И стены, и крыша имели два слоя расщеплённых плах, тщательно законопаченных сухой травой. Как у оседлых эскимосов и чукчей, землянка прибрежных коряков имела два входа – зимний и летний, подземный и надземный, только использовались они наоборот: зимний был верхним, а летний – нижним. Дело в том, что зимой здесь – на юге Чукотки и севере Камчатки – дуют чудовищные снежные бураны, и дома заносит по самую крышу. Поэтому зимний вход устраивался на самом верху – в дымовом отверстии квадрата крыши, площадью около квадратного метра -- и обрамлялся громадной восьмиугольной воронкой. Её края выходили за границы стен и опирались на вкопанные в землю брёвна. Одна из сторон делалась ниже, чтобы на неё можно было ступить с крыши подземного коридора, ведущего к летнему входу. Он был обращён к морю и открывался с начала мая до конца октября, на сезон морской охоты. Потом дверь засыпалась землёй, закладывалась брёвнами, и коридор, отделённый от жилого пространства второй дверью, служил холодной кладовой. Для зимнего выхода лестницей служило бревно с овальными вырезами вместо ступеней. Оно стояло почти вертикально и поднималось прямо над очагом. Чтобы люди на лестнице не задыхались в дыму, постоянно действовала вентиляция благодаря небольшому отверстию в потолке коридора. На ночь огонь в очаге гасился, а дымовое отверстие закрывалось специальной крышкой. Наутро температура в доме опускалась ниже нуля, поэтому коряки ночевали в пологах из шкур, подобных чукотским. Описывая эти землянки в конце XIX в., В.И. Иохельсон, обнаружил, что в самых больших живут семьи по двадцать человек, на что ему было рассказано, что в прошлом здесь имелись дома с числом обитателей в два раза больше.

Несмотря на то, что подобные землянки (как прибрежных коряков, так и эскимосов с чукчами) представляют продуманную веками древнюю традицию с технологическими особенностями, отвечающими местному климату, их общие конструктивные черты относятся к необъятному тихоокеанскому культурному комплексу. Его корни и распространение также уходят на юг – к ближним и дальним корякским соседям – ительменам и айнам, и дальше на восток, в сторону алеутов и североамериканских индейцев.

Автор: Н.В.Плужников, к.и.н., научный сотрудник Ин-та этнологии и антропологии им. Н.Н.Миклухо-Маклая РАН.

https://goarctic.ru/live/traditsionnye-zhilishcha-narodov-ro...сайт goarctic.ru