Какой была бы еда в мире без пчел?

Часто говорят, что каждый третий кусочек человеческой пищи зависит от пчел. Хадза в их «медовый сезон» посчитали бы такую оценку заниженной. Для всех остальных же это служит напоминанием о том, насколько сильно мы обязаны пчелам за услуги опыления, во многом остающиеся без внимания и при этом лежащие в основе нашей сельскохозяйственной системы.

Довольно сложная задача — проанализировать цифры, чтобы доказать справедливость утверждения насчет «каждого третьего кусочка».

Если исходить из объема продукции, получается, что 35% общемирового производства зерновых дают культуры, зависящие от пчел и других опылителей.

А это составляет практически одну треть, без учета калорий, получаемых нами от мяса, морепродуктов, молочных продуктов и яиц.

Если же подходить с точки зрения разнообразия пищевой продукции, то этот показатель будет выглядеть, скорее, как три четверти. Более 75% из 115 основных наших культур нуждаются в услугах опылителей либо получают существенную выгоду при их содействии.

В мире без пчел у нас все равно нашлось бы, что поесть, но какой была бы эта еда?

Овощной ряд в магазине или сельскохозяйственный рынок, разумеется, выглядели бы иначе, и выбор бы там уменьшился от многоцветной палитры до нескольких видов злаков, одного-двух видов орехов и экзотических клонов, таких как бананы. (Даже столь известные самоопыляемые растения, как горох или баклажан, когда-то были получены от опыляемых пчелами сортов.) И такое сокращение разнообразия овощей и фруктов вполне ожидаемо.

Чтобы по-настоящему осознать, насколько пчелы незаменимы в плане обеспечения нас продовольствием, я решил попробовать найти их следы в совершенно неожиданном месте — в блюде, более 2,5 млн порций которого ежедневно продают и съедают во всем мире.

Сэндвич «Биг Мак» впервые появился в 1967 г. в «Макдоналдсах» Пенсильвании.Хоть я и не съел ни одного со времен средней школы, все равно хорошо помню его вкус и задаюсь вопросом: какое отношение к этому сэндвичу могут иметь пчелы?

Маринованные огурчики кладутся под верхнюю котлету, а сыр — под нижнюю, где слегка плавится, стекая на самую нижнюю булочку. Горстки нашинкованного салата и нарезанного лука сдабриваются соусом, и все это закладывается под каждую котлету.

Вооружившись лупой и пинцетом, я слой за слоем начал разбирать всю эту конструкцию, откладывая в сторону те составляющие, которые бы отсутствовали, не будь на свете пчел. (Для справки: у меня с собой был подробный перечень ингредиентов и сведения об их пищевой ценности, которые я распечатал с корпоративного сайта компании «Макдоналдс».) И вот что у меня получилось, если разложить компоненты в том порядке, как они перечисляются в знаменитом рекламном ролике.

Две говяжьи котлеты оставляем. Мясо «Макдоналдс» получает от ряда крупных поставщиков, которые, в свою очередь, покупают его у нескольких тысяч ферм и животноводческих хозяйств. Некоторые из коров, возможно, действительно щипали опыляемые пчелами люцерну или клевер. Откормочные площадки порой славятся тем, что обеспечивают нагул веса за счет добавления всевозможных отходов пищевой промышленности: от кондитерской обсыпки для мороженого и жевательных червячков до пчелозависимых вишневого сока и фруктовой начинки. И все же, за некоторыми исключениями, основная часть рациона коров, идущих на мясо, складывается из ветроопыляемых злаков и злаковых трав.

Что касается специй, то в «Макдоналдсе» к мясу добавляют соль, что хорошо, а также перец, который посылает нам первый сигнал.

Черный перец получают от тропической южноиндийской лианы из рода Piper. Регулярно его цветки посещаются безжальными пчелами, хотя многие сорта перца самоопыляемые, и, судя по результатам ряда экспериментов, ветер и даже удары от капель дождя в достаточной степени способствуют распространению пыльцы для получения хорошего урожая. Ну и поскольку частички перца слишком крошечные, чтобы их можно было отделить, я решил, что перец, так и быть, пусть тоже остается.

Другое дело — особый соус, один из видов «Тысячи островов». Данная сливочная приправа розоватого цвета имеет привкус сладкого маринованного огурчика, в основе которого опыляемый пчелами огурец, а также содержит измельченный лук, полученный из луковичного растения, которое для образования семян и размножения нуждается в пчелах.

Цвет соусу придает паприка, опыляемый пчелами перец, и куркума, полученная из корня опыляемого пчелами растения из семейства имбирных.

Кремообразная консистенция соуса получается благодаря соевому маслу либо маслу канола. Хотя соя способна самоопыляться, участие пчел повышает ее урожайность от 15 до 50%. Канола (коммерческое название рапса) тоже нуждается в услугах пчел для получения качественного урожая, а также образования жизнеспособных семян.

Таким образом, из того, что не имеет отношения к пчелам, в составе соуса остаются кукурузный сироп, яичные желтки, консерванты и большое количество дополнительных ингредиентов с мудреными названиями типа «альгинат пропиленгликоля» (загуститель, получаемый из ламинарии).

Вместе с соусом я соскреб большую часть салата, но это не страшно. Несмотря на то что салат способен давать семена в результате самоопыления, его цветки посещают галиктиды и другие пчелы, существенно повышая этим степень опыления и перенося пыльцу от растения к растению на расстояние до 40 м.

Более того, кочанный салат, используемый в «Макдоналдсе», никогда бы не появился без участия пчел.

Далее у нас идет кусочек сыра — еще один компонент «Биг Мака», полученный от коров, и на первый взгляд может показаться, что он никак не зависит от пчел и его смело можно есть. Хотя крупный рогатый скот питается главным образом злаковыми травами, я, проведя небольшое исследование, обнаружил, что молочные коровы тем не менее потребляют в пищу подавляющую часть выращиваемой во всем мире люцерны, в чем я лично убедился, когда имел дело с солончаковыми пчелами и пчелами-листорезами.

Люцерна с ее высоким содержанием белка и минеральных солей является идеальным кормом, лежащим в основе молочного производства: отраслевые рекомендации предполагают включать в ежедневный рацион молочной коровы 6–7 кг люцерны.

Конечно, коровы эти могут и на одной траве просуществовать, но тогда конечных молочных продуктов может быть произведено не так много, и стоимость их будет выше, поэтому им не останется места в составе недорогих бургеров в заведениях быстрого питания.

Вопрос это, конечно, спорный, но одной только люцерной не ограничивается влияние пчел на сыр. Эмульгатор в составе сыра получают из сои, а характерный насыщенный желтый цвет возникает благодаря семенам аннато — тропического дерева, опыляемого различными южноамериканскими шмелями.

Поэтому я отделил кусочек сыра вместе с маринованными огурчиками и луком, которые находятся в более явной зависимости от пчел.

Осталась булочка, в составе которой, по данным «Макдоналдса», можно обнаружить 15 ингредиентов, помимо пшеничной муки. Подобно муке, остальные ингредиенты в большинстве своем не зависят от пчел, либо на их месте — простые заменители, никак с этими насекомыми не связанные; единственным исключением являются семена кунжута.

Кунжут — одно из самых первых введенных в культуру растений — был выведен путем селекции задолго до получения самоопыляемых сортов. Никто не исследовал биологические свойства этих первых культурных растений кунжута, но фотографии роскошных зигоморфных цветков не оставляют сомнений в том, что изначально он, как и его дикие родственники, опылялся почти исключительно пчелами.

Лишившись пчелозависимых ингредиентов, мой «Биг Мак» теперь выглядел довольно уныло и неаппетитно.

Трудно себе представить, что в таком виде он когда-либо мог стать столь популярным во всем мире бургером. И, разумеется, рекламный слоган был бы не таким привлекательным: «Две мясных котлеты-гриль и… булочка».

По аналогии с «Биг Маком» можно разобрать и проинспектировать на предмет связи с пчелами практически любое блюдо.

Попробуйте, и вы поймете то же, что и я: да, в мире, лишенном главных опылителей, мы с голоду не умрем, только еда эта будет ужасно безвкусной и не особо питательной.

Конечно, не могло быть и речи о том, чтобы воспользоваться пчелозависимыми горчицей и томатным кетчупом. В конце концов я съел жалкие остатки «Биг Мака», которые только и можно было потребить в мире, лишенном пчел.

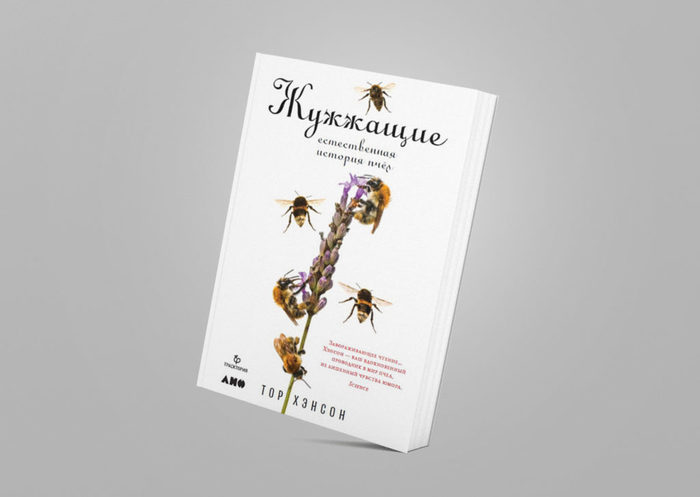

Из книги Тора Хэнсона «Жужжащие. Естественная история пчел»

https://knife.media/bees-and-food/

сайт knife.media