«Cталинское экономическое чудо»: как СССР восстановился после войны

По результатам Войны было потеряно 30% национального богатства. 27 млн. человеческих жизней. Буржуазные специалисты в официальном прогнозе пришли к выводу, что хозяйство СССР сможет достигнуть довоенный уровень лишь к 1965 г., и только в том случае, если будет взят иностранный кредит. Мы вышли на этот уровень в 1948 г. без чужой помощи, благодаря государственному регулированию экономики и самоотверженности советских людей

Закон о четвертом пятилетнем плане развития народного хозяйства (1946 – 1950 гг.) был утвержден Верховным Советом СССР в начале 1946 г. Он предусматривал восстановление разрушенных войной регионов страны, значительного превышения довоенного уровня развития промышленности и сельского хозяйства, роста благосостояния советского народа.

Рабочие коллективы страны развернули Всесоюзное социалистическое соревнование за выполнение и перевыполнение четвертого пятилетнего плана. Сотни тысяч рабочих взяли индивидуальные паны. Началось движение за скоростные методы работы по инициативе московского токаря Павла Быкова и

ленинградского токаря Генриха Борткевича.

Комсомол объявил шефство по восстановлению 15 старейших городов, крупнейших строек первых пятилеток, шахт Донбасса. На помощь Белоруссии, Молдавии и Украине съехались люди со всего СССР. Увеличилось и количество строительной техники. Все это стало значительным фактором, определившим рост производительности труда в стране, и в первую очередь, в промышленности, где индекс роста производительности труда показывал увеличение в среднем на 10% за год.

Среднегодовые темпы роста экономики четвертой пятилетки достигли 14,6%. Четвертый пятилетний план был выполнен за 4 года и 3 месяца

Ключевую роль сыграло преобразование значительной части оборонного промышленного комплекса в производство мирного характера. В 1946 году заводы, выпускавшие ранее различные виды вооружения и боеприпасы, в срочном порядке должны были диверсифицировать свою продукцию, добавив десятки новых направлений производства.

За счет сокращения военных расходов (в 1,9 раза) были значительно увеличены капитальные вложения и ввод в действие основных фондов. За пять лет были восстановлены или построены более 6 тысяч промышленных предприятий, почти столько, сколько за первые две пятилетки. Валовая продукция промышленности в 1950 г. превысила довоенный уровень на 73% (по плану на 48%).

Главное внимание обращалось на широкое использование научно-технического прогресса. Число научных учреждений возросло в 1950 г. по сравнению с 1940 г. на 40%. Быстрее всего росло машиностроение, химия, производство электроэнергии: производство экскаваторов возросло – в 12,9 раза, ткацких станков – в 7,25 раза, прокатного оборудования – в 6,5 раза, электродвигателей

переменного тока - 3,7 раза, комбайнов зерноуборочных - в 3,7 раза, тракторов - 3,5 раза, кузнечнопрессовых машин – в 2,4 раза, турбин – в 2,25 раза, химического волокна и нитей – в 2,2 раза, электроэнергии на 88%. Началось строительство двух гидроэлектростанций на Волге.

С 1946 г. были развернуты работы: связанные с атомной энергетикой и ядерным оружием. Всего через год после окончания войны произошел пуск первого на континенте атомного реактора для научных целей, а 1949 г. первый запуск советской атомной бомбы; с ракетной техникой; с автоматизацией

производственных процессов (в 1946 г. пущена первая автоматическая линия, в 1948 г. автоматизировано управление 25 крупнейших ГЭС, в 1950 г. введен первый в мире автоматический завод автомобильных поршней); с использованием ЭВМ (в 1950 г. создана первая ЭВМ)

https://cyberleninka.ru/article/n/snizhenie-roznichnyh-tsen-...

Значительно повысилось народное благосостояние. Этому способствовал быстрый рост национального дохода (в 2 раза по сравнению с 1945 г. и в 1,6 раз по сравнению с довоенным 1940 г. Реальные доходы на душу населения увеличились в 1950 г. против довоенного уровня на 34%. Реальная заработная плата рабочих и служащих на 26%; из общественных фондов потребления население получило выплат и льгот почти в 3 раза больше, чем в 1940 г.

За 1946-1950 гг. был введен 201 млн м2 жилья, что почти столько же, сколько за все довоенные пятилетки вместе. Государство и колхозы ввели 18540 школ, а детских садов только за счет государства введено 102 тысяч мест. Число студентов вузов в 1950 г. по сравнению с 1940 г. возросло на 50%, врачей на 50%, и продолжало расти в советское время, а детская смертность снизилась более чем в 2 раза (в 1940 г. – 180 смертей на 1000 детей; в 1950 г. – 81 смертей на 1000 детей) и

была самой низкой в мире до конца 80-х годов.

В сельском хозяйстве сначала не удалось добиться таких же значительных успехов. Свою лепту внесли погодные условия и не столь высокий довоенный уровень сельскохозяйственного производства. Посевные площади в стране в 1945 г. сократились на одну четверть по сравнению с 1940 г. Государство заготовило в 1945 г. зерна, мяса и хлопка в 2 раза меньше. Молока - почти в 3 раза меньше, чем в 1940 г. В связи с этим в четвертую пятилетку было проведено укрупнение колхозов,

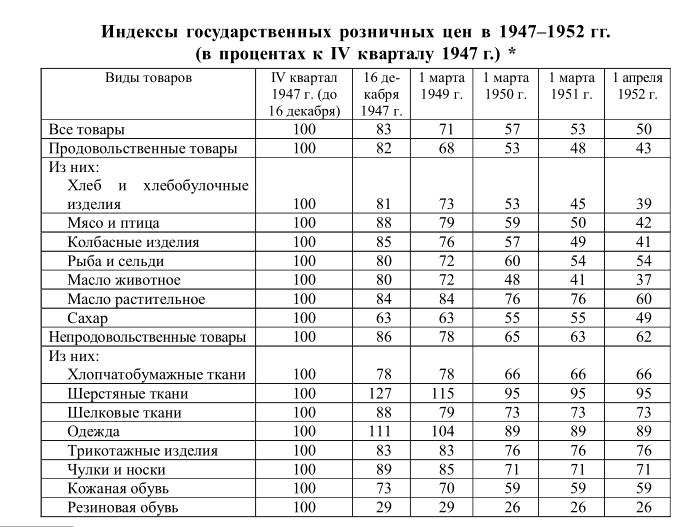

началась стабильная поставка сельхозтехники. Поэтому уже к концу пятой пятилетки уровень механизации основных сельскохозяйственных работ в колхозах стремился к 100%, а именно: вспашка до 98-99%, посев разных культур до 95-98%, уборка до 83%. Технологическая оснащенность и активная работа позволила уже к концу 1947 года отменить карточную систему распределения продуктов. В тоже время началось планомерное снижение цен на продукты питания и общего

потребления. За пятилетие цены на основные продукты питания в СССР снизились в 2-2,5 раза, в то время как в крупнейших капиталистических странах: США,Англии, Франции - возросли, в Англии и Франции в 2 и больше раз. Была проведена денежная реформа. Все это улучшало жизнь, повышало уверенность населения в завтрашнем дне.

Таким образом, в СССР за одну пятилетку в условиях жесткого военного военно-политического противостояния с богатейшими капиталистическими державами мира, без какой-либо внешней помощи были решены 3 социальноэкономические задачи:

1. В 1948 г, за 2,5 года восстановлен довоенный хозяйственный уровень страны. Для сравнения после гражданской войны довоенный уровень 1913 г. Царской России был восстановлен за 6 лет.

2. Обеспечен устойчивый рост благосостояния населения, всестороннего развития людей.

3. Совершен экономический рывок в будущее, «в космос».

Руднев Виктор Дмитриевич

https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskoe-chudo-sovet...