СПОЙЛЕРЫ

По-началу фильм должны были делать на «Экспериментальном творческом объединении» (там уже были сняты «Белое солнце пустыни», «Раба любви», «Иван Васильевич меняет профессию»). Однако местный руководитель режиссер Григорий Чухрай долго не согласовывал сценарий, так что Шукшин обратился в «Первое объединение» Сергея Бондарчука, где проекту быстро дали ход. После недолгой подготовки весной 1973 года группа приступила к съемкам.

Драматургия: высокая трагедия, анти-герой и шукшинские диалоги

«Калина красная», в плане драматургии, произведение одновременно и характерное для советского кино своего времени, и вступающее с ним в противоречие. Выделим несколько ключевых особенностей.

Начнем с того, что поверхностно картину можно охарактеризовать как современную драму, тогда как в действительности — это экзистенциальная трагедия. Мятущийся главный герой пытается противостоять року, однако терпит поражение. В этом плане финал нетипичен для советского кино — горестный, начисто лишенный оптимизма.

Далее — Шукшин выводит на первый план анти-героя (одна из причин, почему Чухрай тянул с запуском ленты). Егор Прокудин не похож на типичных советских киногероев, но вместе с тем он близок ключевым персонажам мирового кино 1970-х. Он раздираем противоречиями, наделен изрядным количеством отрицательных черт, но при этом обаятелен, близок зрителю, трагичен и тянется к внутренним переменам.

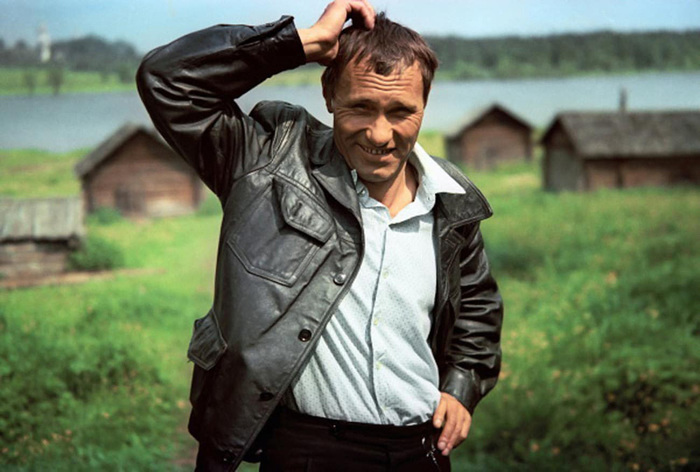

Кадр из фильма «Калина красная» (1974) / Фото: «Мосфильм»

По сравнению с другими картинами Шукшина, в «Калине красной» меньше диалогов — режиссер больше опирается на визуальную выразительность. В то же время в речи героев автор остается верен себе — она витальная. Персонажи оперируют привычными шукшинскими афоризмами, присказками, поговорками, расхожими выражениями и анекдотами, причем порой на грани фола. Некоторые выражения ушли в народ (откуда наверняка и были позаимствованы): «Ему собраться — только подпоясаться», «Чудак ты, Коля. Ну буквы „М“», «Я поселю здесь разврат! Я опрокину этот город во мрак и ужас!».

Актеры: «насмотренные», типажи и непрофессионалы

Актеры «Калины красной» были уже «насмотрены» Шукшиным — с одними он уже работал, а с другими планировал. В их числе Иван Рыжов, Алексей Ванин, Лидия Федосеева-Шукшина, Георгий Бурков. Актеры для «малины» и других второплановых ролей отбирались по принципу типажности. Так, например, в фильм попал писатель Артур Макаров, выделявшийся колоритной внешностью, или Александр Саранцев, исполнивший песню на вечеринке в доме Байкаловых. Роль матери Егора должна была исполнить одна из ведущих актрис сталинского кинематографа Вера Марецкая, однако накануне съемок она отказалась. Тогда вместо нее было решено снимать Ефимью Быстрову, бабушку-владелицу дома, где планировалась съемка. Тем более, что у нее оказался «природный артистизм» и пронзительная история семьи («исповедь»), которую она и рассказала в кадре.

От исполнителей Шукшин добивался максимальной естественности. Для этого иногда требовались определенные ухищрения. Например, иногда съемки проводились без предупреждения, под видом репетиций. Так была снята сцена вечеринки в доме Байкаловых. По той же причине Шукшин дорожил голосами актеров, для чего велась синхронная съемка. Особенной удачей он считал чистовую фонограмму — рассказ Ефимьи Быстровой или пропитого голоса некого Жарова, заместителя директора картины, которому было доверено объявлять в начале «хор бывших рецидивистов».

На съемках фильма «Калина красная» (1974) / Фото: «Мосфильм»

Локации: от подмосковной тюрьмы до вологодских деревень

Живописные «деревенские» локации картины были утверждены довольно быстро. Основными локациями стали пункты Вологодской области: Белозерск, Шексна, Кириллов, Шабанова Гора, Кирилло-Новозерский монастырь (выход из тюрьмы), а также озера Лось-Казацкое и Белое.

Значительная часть съемок прошла в деревне Садовая, расположенной на небольшом круглом озере. Здесь были найдены локации для двора семейства Байкаловых, баня и дом матери. Открывающие сцены с хором и кабинетом начальника тюрьмы снимали в Крюковской тюрьме недалеко от Москвы. Начались же съемки в подмосковном Подольске, где создавалась сцена проезда на такси.

Съемки заняли весну и лето 1973 года. Время года было особенно важно, чтобы, как говорит оператор картины Анатолий Заболоцкий: «Разгорающаяся весна оживила умирающий вид деревень». Часть съемок пришлась на белые ночи, что также отразилось на изобразительном ряде. Богатое разнообразие натуры, по словам Заболоцкого, обогащало замысел, подсказывало решения, образы, а также выход из неурядиц во время съемок. Так в фильм вошли кадры с торчащей из воды колокольней, обнаруженной у переправы через Шексну.

Кадр из фильма «Калина красная» (1974) / Фото: «Мосфильм»

Часть интерьеров создавались в павильоне: жилище Байкаловых, «Малина», «Бордельеро». Но в некоторых случаях снимали на месте. Например, художник-постановщик Ипполит Новодережкин убедил Шукшина снимать сцену с матерью главного героя в избе, где жила старушка, исполнившая эту роль. Новодережкин считал, что убедительно повторить это подлинно деревенское пространство в павильоне просто не получится. Другой пример, когда авторы обошлись без дополнительного декорирования —карусель, расписанная местным самоучкой.

Изобразительное решение

«Калина красная» любопытна своим изобразительным решением. В ней явно прослеживается стремление Шукшина к поиску новых средств визуальной выразительности и отходу от литературных корней, от «диктата текста».

Изобразительная эстетика фильма тяготеет к кинематографическому барокко, китчу (в хорошем смысле этих слов), и можно предположить, что это и есть одна из причин, почему картина так приглянулась Райнеру Вернеру Фассбиндеру — немецкий режиссер называл работу Шукшина в десятке своих любимых картин (другой очевидный фактор — близость рокового сюжета «Калины красной» к сюжетам Фассбиндера).

Насыщенные, яркие, чуть гипертрофированные цвета помогают передать и богатство природы, и экспрессивный колорит местных интерьеров, и подчеркнуть кипение страстей. Символом сквозь весь фильм проходит заявленный уже в названии красный цвет — цвет бурной натуры главного героя, цвет крови, цвет рока. В полемике с ним в фильме присутствует белый цвет (стволы берез, одежда Байкаловых, новая рубаха Прокудина) — цвет целомудрия, покоя, обновления. Тут же отметим, что по предложению Заболоцкого через всю картину был проведен изобразительный образ — периодически появляющаяся репродукция картины Ивана Крамского «Незнакомка». Он знаменует собой своего рода идеал, исповедуемый героем.

Кадр из фильма «Калина красная» (1974) / Фото: «Мосфильм»

Оригинально Шукшин и Заболоцкий работают с движением в фильме. Камера может быть статичной, создавая ощущение оцепенения. А может быть динамичной ручной, что подталкивает ощущение тревоги. Тоже своего рода рефреном становится прием съемки диалогов — камера снимает крупные планы, совмещая трансфокацию и панораму, подчеркивая эмоциональное напряжение между героями.

Стоит отметить смелость Шукшина в преодолении «четвертой стены» — несколько раз за фильм, то молча, то во время диалога, его герой открыто поворачиваться к камере и смотрит в объектив, как бы заглядывая в зрителя, устанавливая с ним особую связь.

Особого ощущения реализма картине придали специально снятые бытовые детали и «жанровые хроники», пойманные, например, на улицах Белозерска. Шукшин с оператором снимали их без группы в выходные дни. С теми же целями в фильме использовалась найденная Шукшиным хроника — песня на стихи Сергея Есенина, исполняемая «сидельцем», была обнаружена среди материалов, снимавшихся для показа заключенным в воспитательных целях. По мнению Шукшина, подобный фрагмент не мог быть сыгран актерами: «Вот где душа жива, тоскует», — объяснял режиссер.

Максимальное количество дублей — шесть — получилось с длинной четырехминутной разговорной сценой в квартире Байкаловых. Из-за полуимпровизационного характера эпизода и его эмоционального накала удачным получился только последний. Правда, в одном месте в кадре можно заметить операторские рельсы. Авторы посчитали, что этот ляп искупается точным исполнительским попаданием.

На съемках фильма «Калина красная» (1974) / Фото: «Мосфильм»

Одной из самых сложных для съемок стала трюковая сцена финального столкновения грузовика и такси с «малиной» на пароме. Она не вполне удалась. По изначальной задумке сцену хотели снять одним кадром — камера при этом находилась на пароме на операторском кране и снимала столкновение сверху, укрупняя и отдаляясь в нужные моменты. Однако с двух дублей не удалось добиться необходимого эффекта катастрофы — грузовик слишком слабо ударял такси. Третий дубль получился еще хуже — грузовик пролетел мимо такси, врезался в бетонное заграждение, едва не задев людей и упал в воду. В итоге от однокадрового решения пришлось отказаться, а сцена решалась на монтаже. Самым убедительным ее фрагментом оператор называет выныривающего из кабины затонувшего грузовика актера Алексея Ванина.

В целом любопытно отметить, что ход съемок Заболоцкий характеризует как «самодеятельный». По его воспоминаниям часть группы «не изнуряла» себя исполнением своих обязанностей. Однако это не помешало снять фильм раньше запланированного студией срока. Шукшин часто импровизировал, не позволяя себе остановок в съемках в случае форс-мажоров. Например, если организаторы накануне смены говорили о невозможности решения каких-то задач или кто-то из актеров внезапно не мог сниматься, режиссер переделывал эпизод «для тех, кто под рукой».

Автор статьи Павел Орлов

https://tvkinoradio.ru/article/article16358-kak-eto-snyato-k...