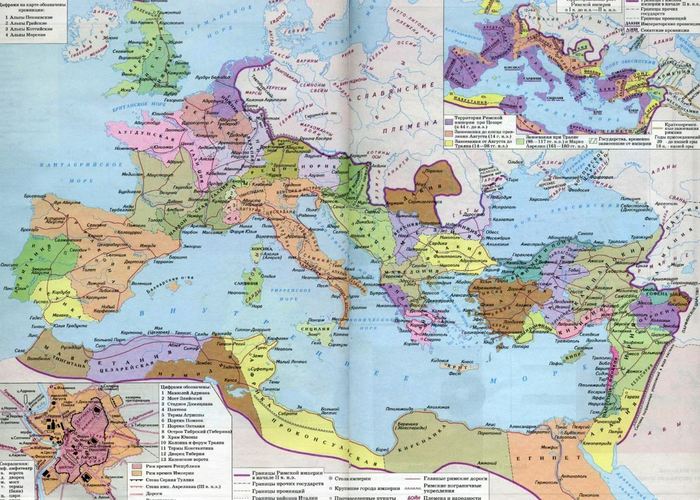

После убийства Домициана и объявления его "тираном", что влекло за собой уничтожение его статуй и имени на надписях, сенат и войско передали власть уже раньше намечавшемуся сенатом на пост императора престарелому консуляру Нерве из знатного рода Кокцеев, внуку и сыну знаменитых юристов и консулов. С него началась династия Антонинов, названная так по имени одного из ее представителей - Антонина Пия. К ней принадлежали Нерва (96-98 гг.), Траян (98-113 гг.), Адриан (117-138 гг.), Антоний Пий (138-161 гг.), Марк Аврелий (161-180 гг.) и Коммод (180-192 гг.). Кроме последнего, унаследовавшего престол от своего отца Марка Аврелия, все императоры этой династии усыновлялись своими предшественниками с одобрения армии и сената. В эпоху Антонинов империя достигла максимально возможного расцвета.

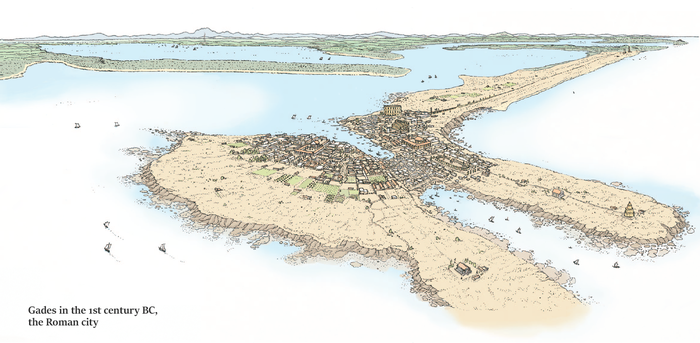

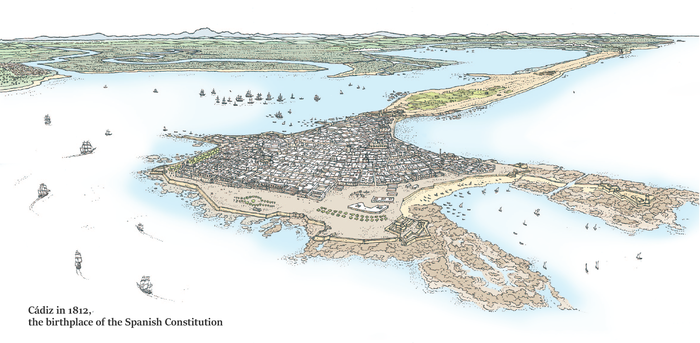

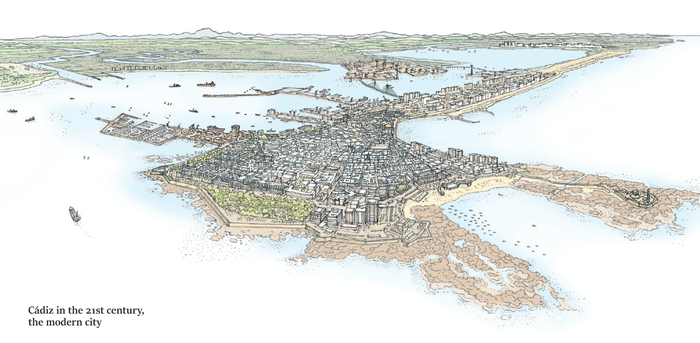

Наиболее прочными стали экономические связи провинций и отдельных областей империи благодаря интенсивному развитию торговли. Корабли, снабженные тремя мачтами и парусами, тоннажем до 500 тонн и вмещавшие до 600 пассажиров, были соизмеримы с судами XVII и даже начала XVIII в. Путешествия совершались довольно быстро: так, путь от Коринфа до Путеол длился 5 дней, от Путеол до Александрии - 7 дней, от Гадеса до Остии - 7 дней, от Нарбоны до Остии - 3 дня. Хорошо были оборудованы и маленькие, и большие гавани, где разгружались и загружались суда. Некоторые имели много причалов для стоянки судов; погрузка и разгрузка производилась машинами. Если корабли не могли пристать, корпорации лодочников и плотовщиков доставляли товар до берега, а затем по рекам в глубь страны. В гаванях имелись склады для товаров, здания администрации порта, помещения коллегий торговцев и работников порта, базилики, где заключались сделки, трактиры, гостиницы.

Торговали не только в границах империи, но и за ее пределами - с племенами свободной Германии, отчасти используя древний "янтарный путь"; с Индией, куда вывозились вино и некоторые ремесленные изделия и ввозились предметы роскоши, драгоценные камни, шелк; с племенами, жившими за границами империи в Африке и поставлявшими слоновую кость и зверей для цирков, и даже с Дальним Востоком, куда направлялись караваны, шедшие через Аравию, где (особенно в Пальмире) для них оборудовались караван-сараи и вербовались отряды, охранявшие караваны от разбойников. Сухопутная торговля была более затруднительна из-за несовершенства транспортных средств, но благодаря непрестанно строившимся императорами удобным дорогам с расположенными на них селами, где проезжие могли остановиться в гостинице, купить еду для себя и вьючного скота в трактирах, она также развивалась.

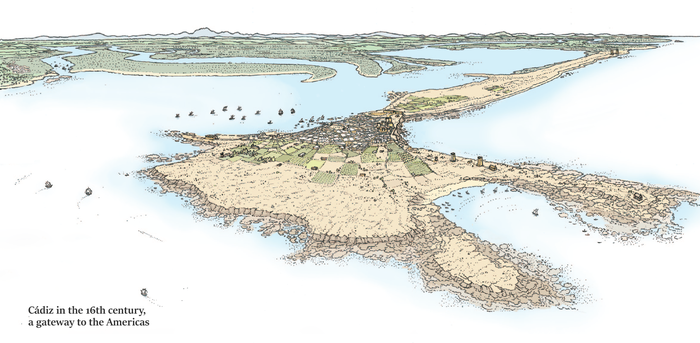

Особенно богата была Испания. Рудники, перешедшие теперь в собственность императоров (Тиберий, например, конфисковал большие рудники Секста Мария, продолжавшие носить его имя), были поставлены под надзор императорской администрации. Рудники Бетики давали серебра на 255-400 тыс. денариев в год. Там же добывался свинец (его находят в слитках по 30-35 кг), сурик, киноварь. Рудники на севере полуострова давали по 20 тыс. фунтов золота в год. Там же имелись рудники, где добывалось серебро, железо, свинец. Огромных размеров достиг экспорт вина и масла. В одном только Риме, в так называемом Монте Тестаччо (холме, составленном из обломков амфор), найдено 40 млн. амфор, вывезенных за сто лет, что при цене амфоры в 20-40 сестерциев составляло в год 8-16 млн. сестерциев, не считая дохода, получаемого от вывоза масла в другие города Италии, Галлию, Африку, Британию.

Южные и юго-восточные области Испании были полностью романизованы как в социально-экономическом, так и в культурном отношениях. Отсюда выходили такие переселявшиеся в Рим деятели культуры, как Сенека, его племянник поэт Лукан, поэт Марциал, автор труда "О воспитании оратора" Квинтилиан, Колумелла и др.

Сходную картину мы видим и в Галлии. Расширяется площадь возделываемой земли, и значительно повышается качество ее обработки за счет поднятия нови, осушения болот, расчистки лесов. Быстро растет число вилл в Нарбонской Галлии, Лудунской провинции и Южной Бельгике на территориях больших городов, и здесь же концентрируется наибольшее число надписей рабов. Среди рабов, отпущенников и клиентов господ особенно распространен был фамильный культ Гения господина или патрона, что также свидетельствует в пользу римских форм организации хозяйства. В городах, особенно связанных с водными путями, развивается специализированное ремесло, в котором было занято и значительное число отпущенников. Надписи упоминают таких специалистов, как золотых дел мастера, шлифовальщики драгоценных камней, красильщики тканей пурпуром, гвоздари, кожевники, плотники, строители, изготовители грубых плащей для рабов и простого народа и т. п.

Особое место занимали придунайские провинции - Далмация, Реция, Норик, Верхняя и Нижняя Паннония, Верхняя и Нижняя Мёзия, Дакия. Между ними были довольно значительные различия, обусловленные как временем их присоединения к империи (часть Далмации попала под римскую власть уже во II в. до н. э., Дакия - в начале II в. н. э.), так и их географическим положением (меньшая или большая близость к границе). Вместе с тем у них были и черты сходства, поскольку населявшие их кельтские, иллирийские, фракийские племена находились примерно на одном уровне развития.

Южная прибрежная часть Далмации и прилегающие острова быстро романизировались. Здесь сосредоточивались крупные города - столица провинции Салона, крупный порт на Адриатике Сения, Ядер, Нарона, Скардона, Эквум и другие, получавшие права колоний и муниципий начиная с правления Августа. Стоявший в Эквуме легион в конце I в. был уведен из замиренной и не граничившей с варварами Далмации. Оставались здесь лишь три вспомогательные когорты и полицейские посты на дорогах. Ветераны, в I в. до н. э. - I в. н. э. селившиеся в городах, в дальнейшем особой роли в их жизни не играли. Зато многочисленны были переселенцы из городов севера Италии. Семьи Веттидиев, Аквилиев Барбиев и др. через посредство своих многочисленных рабов и отпущенников вели широкие торговые и финансовые операции, приобретали возделывавшиеся рабами по италийскому образцу имения. Торговля велась главным образом между прибрежными городами и Италией; ввозили ремесленные изделия, стекло, драгоценности, вывозили вино, оливки, фрукты. Наряду с земледелием и торговлей в городах развивалось и свое ремесло, создавались ремесленные коллегии, включавшие и отпущенников. Вообще городские рабы и отпущенники здесь принимали довольно активное участие в общественной жизни, особенно в культе, коллективно и индивидуально приносили дары римским богам, занимали должности магистров и министров богов и богинь.

Расцвет городов падает на II в. Определяющую роль в их жизни играли военные. Из ветеранов выходило значительное число декурионов и магистратов. Во II в. в легионы стали набирать уроженцев Греции и восточных провинций. Они приносили свои культы - Митры, Юпитера Долихена и т. п., распространявшиеся и в городах. Особенно многочисленны были выходцы с Востока в Дакии, куда их переселял Траян, чтобы пополнить убыль населения после войн. Все более укрепляется связь армии с городами. Многие солдаты происходили из семей декурионов. Отставные военные становятся не только декурионами, но и патронами, иногда нескольких городов, на территории которых владели имениями. Ветераны входили в культовые и ремесленные коллегии (некоторые из которых состояли только из ветеранов), становились их патронами. Близость армии к городским слоям сказывалась и в общности идеологии, популярности бога римской мощи Юпитера, обетах, приносившихся за здравие императора и его "божественного дома", за их победы, в распространении культа "бога господ" Митры, воинственной, карающей ослушников закона Немесиды, а также "домашнего Сильвана", хранителя полученных ветеранами и колонистами земельных наделов.

Своеобразное место среди европейских римских провинций занимала Фракия, присоединенная к империи в середине I в. н. э. Она издавна подвергалась греческому влиянию (греческий язык вытеснил туземные, фракийские боги сливались с греческими), но ее многочисленное местное население под покровом эллинизации сохраняло свои обычаи, верования, организацию. Романизация Фракии была в общем незначительна.

При всех внешних признаках процветания в "золотой век" Антонинов уже стали обнаруживаться некоторые тревожные симптомы надвигающегося кризиса. Кризис классического рабовладельческого способа производства, признаки которого стали проявляться в старых рабовладельческих районах Италии уже в середине I в., через столетие стал сказываться и в других областях западных провинций с наиболее развитым рабством. Производительность рабского труда если и не падала абсолютно, то уже не соответствовала растущим потребностям, главным образом в наличных деньгах, которые были необходимы декурионам, магистратам, патронам коллегий для расходов на нужды города.

Как уже неоднократно отмечалось в литературе, готовые изделия как в сельском хозяйстве (например, мука по сравнению с зерном), так и в ремесле (изделия из металла по сравнению с его стоимостью) стоили гораздо дороже сырья, что говорит о низкой производительности труда и его дороговизне. Удешевить продукцию можно было, или усилив эксплуатацию рабов, или введя механизацию труда, но и то и другое было невозможно. Не говоря уже о том, что чрезмерная эксплуатация рабов ускорила бы их амортизацию и потребовала бы дополнительных затрат на покупку или обучение новых, ее исключала и политика императоров II в. Идя по пути, намеченному Августом, опасаясь выступлений рабов или их бегства, они, с одной стороны, расширяли действие Силанианского сенатус-консульта (он был распространен на малолетних рабов, затем на отпущенников убитого) и принимали меры по отысканию беглых, с другой стороны, все более ограничивали самоуправство господ, все чаще превращая рабов в подданных государства. Теперь уже ни муниципальный магистрат, ни господин не могли приговорить раба к вечным оковам, ссылке в рудники, сдаче в гладиаторы, казни. Если раб совершал преступление, требовавшее такой кары, ее мог назначить только суд. Запрещены были эргастулы, подтверждено и упрочено право рабов, страдавших от плохого обращения, жестокости, чрезмерного труда, прибегать под защиту императорских статуй и требовать, чтобы их продали другим господам.

Эти меры призваны были обеспечивать безопасность господствующего класса в целом, но отдельные его представители, практически утратив возможность прибегать к мерам устрашения, должны были все более использовать меры поощрения и не повышать норму эксплуатации.

Вопрос о том, почему римляне не прибегали к механизации производства, неоднократно ставился в литературе, и ответы на него давались, в общем, неубедительные: незаинтересованность собственников в повышении доходов (что противоречит тому огромному значению, которое придавалось юристами извлечению дохода из имущества как праву владения им); презрение высших классов к труду и практической деятельности (но таким же было и отношение к труду феодалов, что не помешало возникновению капитализма, тем более что в Риме производящие классы как раз уважали труд, а некоторые близкие народу стоики и киники видели в нем очистительную силу); дешевизна рабов, делавшая ненужным введение машин (но рабы ни в один период римской истории не были особенно дешевы, а о возможности заменить рабов орудиями, которые сами будут работать, как известно, мечтал еще Аристотель). Видимо, исходить надо из сопоставления условий Рима с условиями нового времени, когда возникли машинная индустрия и капитализм. Как известно, механизация стала возможной, когда возникли достаточно крупные мануфактуры с тем типом разделения труда, который превращает работника в частичного рабочего, что, с одной стороны, повышает производительность труда, а с другой - подготовляет введение машин. Упоминавшиеся выше противоречия рабовладельческого способа производства, требовавшие огромных затрат на обеспечение надзора и подавлявшие в работнике внимание и инициативу, делали невозможным и то, и другое. Неустойчивыми оказались и основанные на рабском труде латифундии. А вне более или менее крупного производства механизация оказывалась невозможной, следовательно, невозможны были и удешевление продукции, повышение производительности труда и рост прибавочного продукта.

Муниципальные слои, хозяйства которых основывались на рабском труде, беднеют, беднеют постепенно и города. Уже Траян назначал в города кураторов, ведавших их финансами. В ряде надписей чествуются "благодетели", помогшие своими средствами городу выплатить налоги, а Адриан простил городам недоимки в 900 млн. сестерциев, но затем они стали накапливаться снова.

Обеднение части граждан городов вело к концентрации земли в руках лиц более состоятельных. Траян пытался предотвратить этот процесс, разрешив землевладельцам закладывать государству свои имения с тем, чтобы на ссуду улучшить свои хозяйства, а на вносимые за нее 5% оказывать помощь имеющим детей беднякам (так называемый алиментарный фонд). Однако это мало помогало, а выплата процентов еще более обременяла хозяйство. Концентрация земли продолжалась, как можно судить по Велейской таблице, содержащей список имений, заложенных в районе Велейи и Луки , а также по клеймам на кирпичах. Они показывают, что во II в. часть имений сосредоточивается в руках немногих богатых сенаторских семей и главным образом в руках императоров и членов их семей благодаря бракам и вошедшим в обычай завещаниям части имущества императорам, получавшим также большие доли имущества своих многочисленных и богатых отпущенников и рабов.

Так как крупное рабовладельческое производство оказывалось нерентабельным и, кроме того, сосредоточение массы рабов в одном месте казалось опасным, крупная собственность, чем далее, тем более начинает сочетаться с мелким производством, дробясь по частям между арендаторами разных категорий. Аренда становится основной формой эксплуатации крупных предприятий, а мелкие арендаторы все в большей мере попадают в зависимость от крупных собственников, перестают быть самостоятельными хозяевами, какие по исконной римской традиции только и были полноценно свободными гражданами. Это вновь создававшееся положение было оформлено двумя законами, совершенно чуждыми всем понятиям и правам античной гражданской общины. Со времен Адриана была признана ранее невозможная самопродажа взрослого (сперва возраст был установлен в 25, а затем в 20 лет) гражданина в рабство, а со времени Антонина Пия население империи, включая римских граждан, было разделено на "благородных", включавших сенаторов, всадников и декурионов, и "простонародье", практически лишенное всех тех привилегий, которые имели римские граждане. Их можно было теперь наказывать телесно, ссылать в рудники, и вообще, по определению юристов, их карали так же, как рабов. Таким образом, шло разложение классов-сословий античного мира: часть рабов становились владельцами средств производства и рабов-викариев, часть мелких и даже средних собственников практически опускались до уровня рабов.

Процессы эти сказались и на состоянии армии. В Италии и тех романизованных западных провинциях, из которых раньше набирались легионеры, практически не оставалось свободных крестьян, считавшихся лучшими воинами, и Адриан переходит к набору в армию из пограничных провинций, где стояло войско и еще были многочисленны сельские общины. Частично армия пополнялась и за счет сыновей ветеранов, родившихся при лагерях, в канабах. Дети солдат auxilia перестали получать вместе с отцами римское гражданство и должны были сами идти на службу, чтобы после отставки стать римскими гражданами. Боеспособность армии падала, часты были случаи дезертирства. Адриану пришлось отказаться от завоеваний Траяна на Востоке, а на Западе начать сооружать оборонительный limes, состоявший из ряда укрепленных кастеллей, рвов, валов и частоколов. Такие укрепления, строительство которых было продолжено Антониной Пием, возводились в Британии, на Рейне, на Дунае.

Все подспудные противоречия и конфликты выступили наружу при Марке Аврелии в связи с тяжелыми войнами с парфянами и маркоманами, чумой, голодом. Мавры, переправившись через Гибралтар, опустошали Бетику, костобоки - Ахайю, и хотя и тех и других удалось отогнать, ущерб был значителен. При Коммоде на лимес обрушились свободные британцы, так что границу пришлось отодвинуть обратно к югу. На Рейне продвижение племен семнонов, хавков, хаттов, гермундуров задело обе Германии и Бельгику. В это же время начинается крупное движение угнетенных масс: беглый солдат Матерн собрал дезертиров, рабов, крестьян севера Италии, Галлии и Испании и нападал с ними на виллы местных землевладельцев. Он даже составил план убить Коммода во время праздничного шествия, пробравшись переодетым в Рим, но был выдан и казнен, после чего его движение на время затихло. Все это были грозные признаки надвигающегося кризиса, обострения социальных противоречий.

http://gumilevica.kulichki.net/HEU/heu1214c.htm