Правитель-вольноотпущенник. Как жил последний великий римский император

В конце III века Римская империя постепенно сползала в пустоту. Императоры сменяли друг друга, как в калейдоскопе: солдаты могли сделать государем любого проходимца, но эти узурпаторы и теряли власть с необычайной лёгкостью, часто от триумфа до смерти такого правителя отделяло лишь несколько месяцев. Провинции разорялись, против внешних угроз никто и не думал бороться.

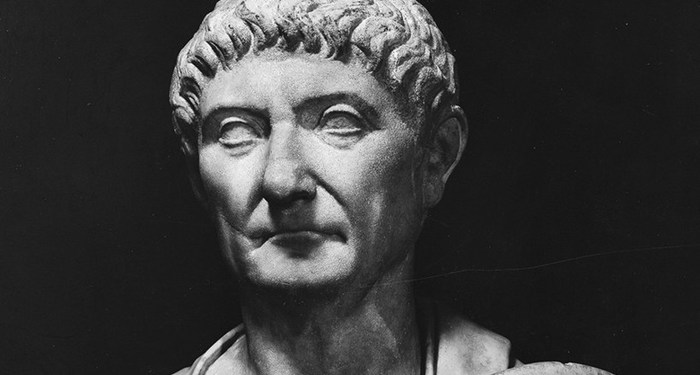

Империя обладала колоссальным запасом прочности, но десятилетия смуты подтачивали её. Крушение Римской империи вполне могло произойти не в конце V, а в начале IV столетия. Однако нашёлся человек, подаривший государству ещё полтора столетия жизни. Его появление едва ли можно назвать предопределённым, а сам он был далеко не таким лучезарным персонажем, как это изображают апологетически настроенные авторы. Его происхождение было самым скромным. И тем не менее именно этот человек оказался тем, кто нужен Риму. Один из последних, если не последний великий римский император — Диоклетиан.

Вольноотпущенник, ставший императором

Будущий правитель величайшего государства своей эпохи родился в провинции у моря. Далмация (нынешние Хорватия и Черногория) была вполне заурядной областью Римской империи. Около 245 года в этих краях, где-то у Салоны (нынешний Сплит) родился мальчик, которого назвали Диокл. Нельзя сказать, что Салона была вовсе захолустьем: это был центр провинции. Однако едва ли кто-то сумел бы распознать будущую судьбу мальчика.

Его отец был вольноотпущенником, то есть будущий император происходил даже не из крестьян, а из рабов. Однако раб рабу рознь и отец Диокла оказался как минимум достаточно умным и энергичным человеком, чтобы каким-то путем выхлопотать себе свободу (вероятнее всего, он сумел заработать на выкуп себя из рабского состояния). Его положение оставалось незначительным, он работал писцом — обычная должность для образованного вольноотпущенника.

О ранних годах Диокла сведений почти не сохранилось. Он очень молодым человеком вступил в армию и постепенно продвигался по служебной лестнице. Было бы крайне интересно узнать подробности его восхождения к высотам римской военной иерархии, но увы, на этот счёт история хранит молчание. Отметим только, что не обладающий ни высоким происхождением, ни деньгами, ни связями человек мог выйти в люди только за счёт сочетания профессиональных качеств и неких способностей к интригам.

Как бы то ни было, при императоре Пробе, до 282 года, он уже наместник Мезии, крупной области в центральной части империи. Кроме того, он добился приличной должности в дворцовых войсках. Всё это время в высших эшелонах римской власти шла неостановимая поножовщина. Проба сменил Кар, возглавивший заговор против прежнего императора. Кар пытался создать собственную династию, и когда он умер от болезни во время похода против персов (редкость среди императоров в то время), ему без всякого труда наследовали сыновья Нумериан (оставшийся императором восточной части Римской империи) и Карин (император запада). Однако было бы наивно полагать, что волну переворотов удастся остановить просто так.

Войско ещё возвращалось из похода. Карин уехал на запад в Рим, а Нумериан медленно вел своих людей по Сирии. Новый император был утончённой личностью, но совершенно не лидером и не интриганом. Однако на вершине власти такие долго не живут. Во время этого перехода произошла некая детективная история. Нумериан якобы заболел и перемещался в закрытых носилках, а несколько времени спустя солдаты и командиры озаботились вопросом о том, куда делся государь, и обнаружили, что Нумериан мёртв, причём уже не первый день.

Больше всего о болезни императора разглагольствовал его тесть — Апр. Именно его призвали к ответу, и именно он пал жертвой Диокла на собравшейся по этому случаю сходке: тот пронзил неудачливого заговорщика мечом. Участие Апра в заговоре сомнений не вызывает. Однако трудно согласиться, например, с Гиббоном, чьё повествование в этом месте теряет конкретность и начинает концентрироваться на прямодушии Диокла. Начнём с того, что Диокл руководил телохранителями императора.

Образу служаки честного, но глупого он не соответствовал, между тем загадочная болезнь Нумериана никак его не насторожила. Наконец, никакого настоящего расследования не проводилось: Диокл просто объявил Апра убийцей, и даже не пытаясь хотя бы учинить допрос, зарубил собственной рукой. Тут же военные чины избрали Диокла новым императором. Отметим, что ряд авторов сообщал о его императорских амбициях задолго до этой мутной истории. Смерть Нумериана таким образом становится туманной, но при этом совершенно понятной. Дальнейшие заслуги Диокла, уже сменившего имя и принявшего имперскую власть, оказались настолько велики, что, кажется, исходящее от него сияние ослепляет всякого автора, желающего покопаться в обстоятельствах смерти предшественника.

Как бы то ни было, на западе, в самом Риме, оставался Карин, сын Кара и брат Нумериана. Он, однако, очень вовремя погиб от рук анонимного убийцы (того так и не отыскали), и больше претензий нового властителя на трон никто не оспаривал. Победитель несколько облагородил свое прежнее имя и в историю вошёл уже как Диоклетиан. Так в 285 году началась его эра.

На престоле

Абсолютное большинство представителей римской элиты, скорее всего, считало Диоклетиана просто очередным "солдатским" императором, которого отравят или зарежут через несколько месяцев. Ничего подобного, однако, не произошло.

Первые шаги Диоклетиана отличались умеренностью. Абсолютное большинство приближённых предыдущих императоров никак не пострадало. Такое поведение сразу же добавило очков новому императору в глазах подданных: ранее за милосердие были готовы восхвалять того узурпатора, который хотя бы будет рубить головы без большого рвения. Резко улучшив репутацию, Диоклетиан приступил к реформам.

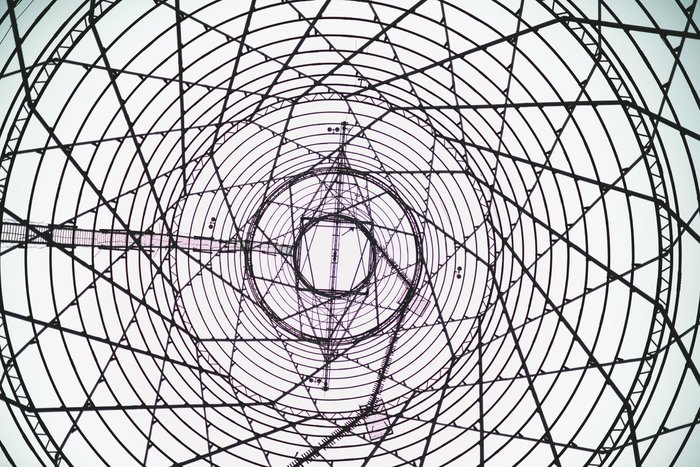

Главной бедой Римской империи была в тот момент её слабая управляемость. По мере накопления проблем в разных концах страны власти в Риме всё хуже и хуже могли реагировать на происходящее в глухих провинциях. Даже с учётом великолепных римских дорог Британия или Сирия слишком далеко отстояли от центра, чтобы достаточно адекватно понимать обстановку на местах и оперативно реагировать на происходящее. Диоклетиан начал с разделения империи на четыре части (по-гречески этот порядок назывался тетрархия).

Речь не шла об отказе от управления этими фрагментами единой империи, но скорее о делегировании полномочий. Сам Диоклетиан, что интересно, взял под свой контроль не Рим. Он расположил собственную столицу в Никомедии, городе в Малой Азии, и лично управлял именно богатым востоком империи — Анатолией, Египтом и Ближним Востоком. Испания, Италия с Римом и Африка управлялись его близким соратником, Максимианом. Максимиан, жёсткий, даже жестокий, неукротимый боец, был прекрасным командиром для войска и к тому же благодаря скверному характеру прекрасно подходил на роль "силового" правителя, для которого ненависть была привычной и которому были неведомы колебания.

Наконец, в отдельные области выделялись Галлия с Британией и обширная область от Крита до Паннонии (приблизительно в районе нынешней Австрии). Для лучшей связи между правителями Диоклетиан (остававшийся неоспоримым лидером) переженил их всех на родственницах друг друга. Кроме того, Диоклетиан и Максимиан усыновили сподвижников на случай династических проблем после своей смерти. Для лучшего управления страной новый государь создал стройную систему административного деления.

Каждая четверть тетрархии делилась на диоцезы, а те в свою очередь на провинции. Разделение велось исходя из ряда соображений — экономики, безопасности, управляемости. С одной стороны, Диоклетиан усиливал контроль над каждым конкретным чиновником. Император оставался по-прежнему далеко, но близко оказывался правитель диоцеза или один из тетрархов. С другой стороны, число самих провинций удвоилось, так что теперь правитель на месте обладал меньшими возможностями учинить восстание: у него просто было слишком мало средств и войск для этого.

Отдельная реформа постигла вооружённые силы. От прежних победоносных легионов осталась бледная тень. Чтобы сохранить боеспособность войск, но не обрушить хозяйство страны, Диоклетиан свёл войска к двум категориям: пограничные отряды защищали рубежи империи, в глубине же страны располагались более мобильные отряды, подчинявшиеся лично правителям и способные быстро отправиться туда, откуда угрожала опасность.

Численность армии ощутимо возросла. Вооружённые силы превратились в наиболее тяжёлую гирю на ногах экономики страны. Поэтому следующим шагом Диоклетиана стала реформа налогообложения. Здесь Диоклетиан прибег к довольно сложному, но как выяснилось в итоге, эффективному распределению нагрузки. Размеры податей зависели от размера земельного участка, скотины, рабочих рук, культур, культивировавшихся на данном участке. В результате общая собираемость налогов возросла, но парадоксальным образом, социальная напряжённость не выросла, а наоборот, снизилась: новая налоговая система оказалась в первую очередь справедливее старой.

Надо заметить, у Диоклетиана не было возможности упасть на лавры и на них почить. С самого начала ему приходилось постоянно воевать по всем границам и подавлять мятежи. С персами быстро удалось заключить мир, но в этот момент пришлось усмирять восставшего на западе империи самозванца. Затем через север Галлии пытались прорваться варвары. После каждого подавленного восстания следовали не только наказания, но и локальные административные реформы для предотвращения подобного в дальнейшем.

Для защиты от внешних врагов Диоклетиан строил грандиозную линию укреплений от устья Дуная до низовий Рейна, улучшая и перестраивая старые крепости и добавляя новые. Пленных расселяли внутри Римской империи, стараясь распылить варваров между по тем или иным причинам пустующими провинциями. Узурпаторы, пытавшиеся провозгласить себя императорами, никуда не девались, но теперь у них было куда меньше сил, а главное — времени до прибытия правительственных отрядов из глубины страны.

Ещё одним нововведением стала идея абсолютной монархии, домината. Именно Диоклетиан окончательно оформил способ правления, когда правитель не сдерживался никакими силами даже формально. Эту новацию трудно оценить однозначно положительно. Всё же требуется чрезвычайное искусство и выдержка правителя, чтобы подобное правление не обратилось в полную тиранию. Однако нельзя сказать, что Диоклетиан закрепостил римлян. Скорее, он оформил уже сложившуюся практику.

Диоклетиан отметился очень активными преследованиями неугодных религий. Жёсткий традиционалист, он с равным рвением старался извести манихейство и христианство. Здесь Диоклетиан далеко не проявлял гибкости, свойственной ему в хозяйственных и политических вопросах. Христиан брали под арест, церкви разрушали, многие священники молодой религии нашли свою смерть. Это обстоятельство, кстати, аукнулось императору: впоследствии раннехристианские авторы не пожалели чернил, обвиняя его во всевозможных грехах.

Император и капуста

В 305 году Диоклетиан в последний раз удивил подданных. Двадцатилетние труды подточили его здоровье, и стареющий император сделал неожиданный ход. 1 мая 305 года Диоклетиан в своей любимой Никомедии объявил об отречении от престола. Вместо себя он оставил одного из своих тетрархов — Галерия. Вскоре вслед за императором от власти отрёкся и верный Максимиан.

Бывший властелин величайшей империи уехал на малую родину, на побережье Адриатики. За время, проведенное во главе государства, он успел построить роскошное поместье и там собрался провести остаток жизни. Современный Сплит с его памятниками вырос именно вокруг этого комплекса. Он мог уходить со спокойной совестью: ещё никогда на памяти живущих границы Рима и сама империя не были столь мирными. Ближайшие годы он провёл в тишине и покое, занимаясь огородничеством.

Существует легенда, согласно которой Максимиан убеждал его вернуться в большую римскую политику. Старый император ответил, что если бы старый товарищ видел, какую ему удалось вырастить капусту, он не приставал бы с подобными глупостями. Диоклетиан умер в возрасте почти 70 лет, всеми уважаемый.

Диоклетиан — один из интереснейших персонажей поздней римской истории. Не имея систематического образования, он брал энергией и цепким природным умом. Происходя из одного из самых презренных сословий, он сумел добраться до вершин власти. Путь не был усыпан розами, и на заре правления тогда ещё Диокл совершал не самые благовидные поступки, да и затем он не напоминал персонажа святочных историй. Однако это был на удивление здравомыслящий правитель, сумевший не только удержаться на вершине власти, но и подарить собственному государству лишних полтора века.

Автор Евгений Норин

https://life.ru/t/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F...