Музыкальные колонки в виноградных плантациях в Италии © thewomenofwine

Итак, как и многие животные, живущие в непосредственном контакте с землей, растения не нуждаются в ушах или других аналогичных органах, поскольку прекрасно слышат и без них.

Функционирование механочувствительных каналов можно проиллюстрировать простым примером.

Вы были когда-нибудь на дискотеке? Если были, вы наверняка ощущали внутри себя, где-то в животе, своеобразное эхо, производимое сильной вибрацией. Даже глухие способны ощущать звук таким образом (особенно мощные басы), поскольку тело колеблется под влиянием звуковых волн. Так что представьте себе, что для растений вся Земля – это круглосуточная дискотека. Они используют именно такой способ восприятия звука, но гораздо более сложным образом.

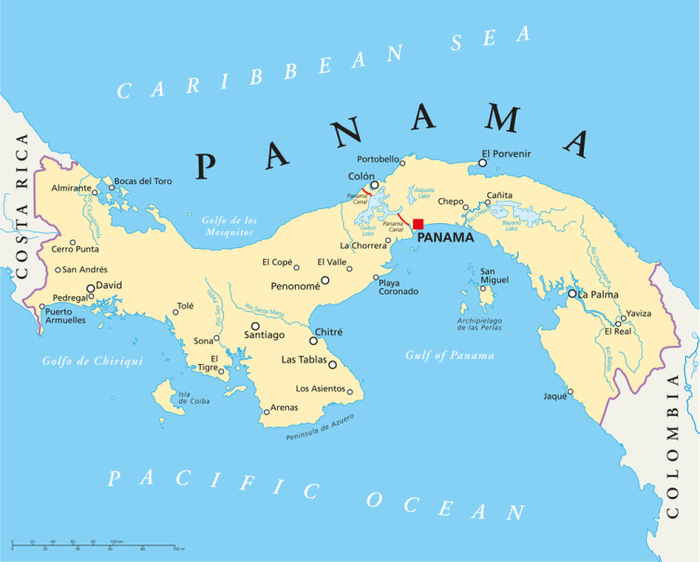

Изучение слухового восприятия растений ведется уже давно, как в лабораторных, так и в полевых условиях, и дает интересные результаты. Недавно лабораторные исследования показали, что звук влияет на экспрессию генов в растениях. Один винодел из Монтальчино в сотрудничестве с Международной лабораторией нейробиологии растений и при финансовой поддержке компании Bose (лидер в области звуковых технологий) уже более пяти лет выращивает виноград под звуки музыки. Результаты этого эксперимента удивительны: при музыкальной поддержке лоза не только лучше растет, но и раньше приносит плоды, которые по цвету, вкусу и содержанию полифенолов богаче, чем виноград, которому нечего слушать.

Более того, музыка отгоняет насекомых, поскольку дезориентирует их. Музыкальное сопровождение позволяет значительно сократить использование инсектицидов. Появилось новое направление сельскохозяйственной биологии – сельскохозяйственная фонобиология. В 2011 г. Европейско-Бразильское бюро по устойчивому развитию (EUBRA) включило этот проект в список из сотни других проектов, призванных изменить «зеленую экономику» в ближайшие 20 лет.

Удивляют ли вас подобные факты? Уже многие годы музыка используется для лечения больных при инсульте, коматозном состоянии, эпилептических приступах, а также при нарушении сна. Музыка помогает нам расслабляться и учиться, она возбуждает и возвышает, вызывает удовольствие или раздражение. По-видимому, даже коровы любят музыку (классическую), так что ее использование стало обязательным условием для выращивания японской породы коров кобе, от которых получают знаменитое мраморное мясо. Что касается современной музыки, каждый, кто занимается индивидуальным спортом, знает, что некоторые музыкальные произведения действуют лучше допинга, поэтому на международных соревнованиях, включая нью-йоркский марафон, запрещено слушать музыку в наушниках. И хотя эти выводы были проверены и подтверждены в научных экспериментах с растениями, мы до сих пор не знаем, почему музыка оказывает такое действие. Но очевидно, что растения не могут отличать один тип музыки от другого, не говоря уже о том, что у них есть какие-либо предпочтения.

Ясно, что на рост растений влияет не характер музыки, а частота звука. Некоторые частоты, особенно низкие (от 100 до 500 Гц), способствуют прорастанию семян, росту растений и удлинению корней, тогда как высокие частоты оказывают ингибирующее действие.

Всего несколько лет назад считалось, что растения могут получать информацию, прислушиваясь к колебаниям почвы, но сами не могут производить звук и, следовательно, передавать полученную информацию различным частям собственного организма. Однако в 2012 г. в Италии было выполнено исследование, в котором было показано, что корни могут издавать звук, хотя пока неясно, как они это делают.

Растения могут издавать звуки, хоть и непонятно, как они это делают.

Издаваемые корнями звуки назвали «кликаньем», поскольку они слышатся как «клик». По всей видимости, эти слабенькие звуки являются результатом разрыва достаточно прочной клеточной стенки, состоящей из целлюлозы, в процессе роста клеток. Эти звуки производятся растением непреднамеренно, но могут иметь очень большое значение. Данное открытие позволяет по-новому взглянуть на общение между растениями. Тот факт, что корни издают и воспринимают звук, может открыть доступ к изучению ранее неизвестных подземных путей передачи информации.

Более того, в соответствии с данными, опубликованными в 2012 г., корни растений демонстрируют организованное поведение, свойственное группам особей и подразумевающее наличие коммуникационных сетей между корнями отдельных растений, необходимых для эффективного зондирования почвы и направленного роста. Это огромное преимущество для того, кто не имеет возможности изменить локализацию в ограниченном пространстве.

Из книги Стефано Манкузо и Алессандры Виолы «О чем думают растения».