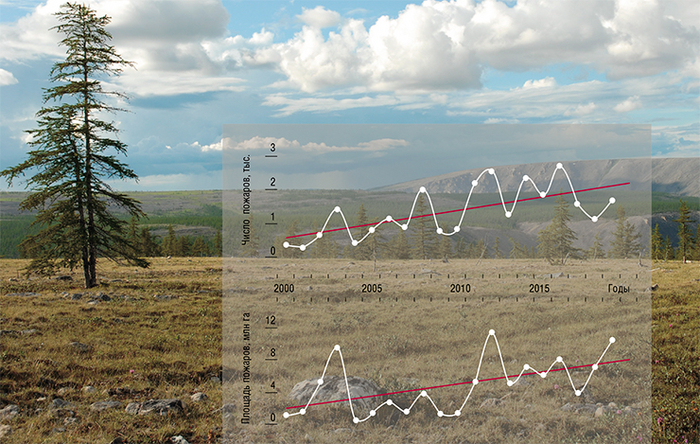

Леса в Сибири горели всегда, но в XXI в. частота и площади лесных пожаров возросли: в отдельные годы пройденные огнем территории достигали 10–12 млн га. Такие катастрофические пожары случались и раньше (например, в 1915 г. сибирская тайга горела на площади 12 млн га), но значительно реже.

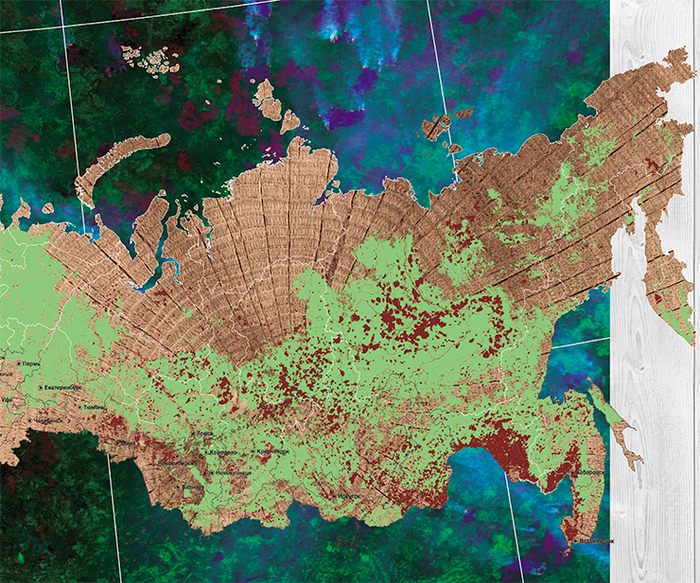

Уже при беглом взгляде на карту территорий, пройденных огнем, может показаться, что только за последнее десятилетие северная тайга выгорела наполовину, и в ближайшее время мы рискуем остаться без сибирских лесов. Но следует различать «пройденные огнем площади» и погибшие древостои, поскольку последствия зависят как от вида и интенсивности пожара, так и от типа растительного покрова.

Лиственница способна залечивать раны: со временем подсушины – следы былых пожаров – могут полностью зарастать (слева). Их следы на спилах деревьев позволяют датировать былые пожары

КАК ГОРИТ В «БОРЕАЛЬНОМ ЗАРУБЕЖЬЕ»

Ситуация в лесах Канады и Сибири не слишком отличается: в Стране кленового листа ежегодная площадь пожаров с 1970-х гг. удвоилась и составляет более 2,5 млн га, достигая 7 млн га в неблагоприятные годы. Возрастает и число крупных лесных пожаров. На северных территориях Канады, как и в Сибири, пожары тушат только вблизи поселений и объектов промышленной инфраструктуры.

В США ежегодная площадь пожаров за последние 50 лет возросла вчетверо. Регулярно горят леса Аляски: в 2019 г. горели леса на площади более 1 млн га, а столица штата Анкоридж весь июль была накрыта плотным облаком смога. Но горят, разумеется, не только северные леса. В теплой Калифорнии в 2018 г. сгорело 800 тыс. га лесов – и это при высокой численности и технической оснащенности «огнеборцев».

В 2019 г. экстремальная горимость наблюдалась не только в Сибири, но и в тропической Амазонии. В том же году катастрофические пожары погубили 12 млн га «бушлендов» (кустарниковых полян) Австралии. Потепление привнесло пожары даже в гренландскую тундру

При верховом пожаре, когда огонь скачет по кронам, гибель деревьев неизбежна. Однако при малоинтенсивных низовых пожарах, особенно в сосняках и лиственничниках, значительной гибели древостоя обычно не происходит. В реальности до половины всех лесов, испытавших на себе воздействие огня, не погибает (Барталев и др., 2015).

С чего начинаются пожары?

Согласно парадигме специалистов-пирологов, существует «триада загорания леса», в которую входят: наличие лесных горючих материалов, их «зрелость» (готовность к возгоранию, зависящая от погоды) и источник огня. При отсутствии любой составляющей пожар невозможен.Горючих материалов в тайге всегда хватает. На их готовность к воспламенению, скорость распространения и вид пожара влияют осадки, температура и влажность воздуха, ветер, тип растительного покрова, рельеф местности.

В лесах средних широт, где проживает большая часть населения, причиной более 80 % возгораний является «человеческий фактор». Но чем дальше на север и меньше плотность населения (в Эвенкии, например, она составляет 0,03 чел./км2), тем ниже вероятность пожаров из-за неосторожности с огнем. Немаловажно, что сами северяне издавна бережно относятся к лесам, знают и чтут таежные законы.

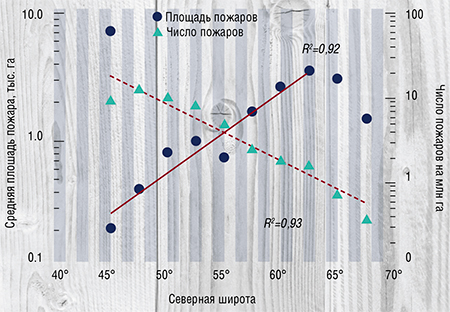

С продвижением в высокие широты число пожаров в ареале лиственницы снижается, однако площадь территорий, пройденных огнем, возрастает вплоть до широты полярного круга

Выделяют три вида пожаров: низовой, верховой и торфяной. В большинстве своем (более 95 %) лесные пожары – низовые, распространяющиеся по лесной подстилке, опаду и нижним ярусам растительности. По скорости распространения и характеру горения их подразделяют на беглые и устойчивые. Первые обычны для ранней весны, когда пожарной зрелости достигают лишь верхние слои лесной подстилки, отмершей травы и опада. При таких пожарах деревья обычно не повреждаются, однако в хвойных молодняках возможен переход в верховые пожары. Устойчивые низовые пожары возникают преимущественно в летне-осенний период. При них погибает напочвенный покров и подрост, повреждаются корни и нижние части стволов. На торфяных почвах они могут переходить в торфяные пожары, а в молодняках и многоярусных насаждениях – в верховые.

Верховой пожар охватывает весь полог леса. Переходу низового пожара в верховой способствуют сомкнутость древесного полога и наличие густого хвойного подроста и подлеска. Возникают верховые пожары в летне-осенний период при сильных ветрах. Огонь по пологу распространяется очень быстро, скачками со скоростью до 100 м/мин и более

В высоких широтах основной источник возгораний (до 90 % случаев) – это разряды молний, особенно во время «сухих гроз» с минимальным количеством осадков, возникающих при высокой температуре и низкой относительной влажности воздуха. Возгораниям в результате удара молнии способствует и скачок электропроводности на границе талого грунта с мерзлотой, из-за чего энергия концентрированно выделяется в узком поверхностном слое, повышая вероятность возникновения пожара. Кстати сказать, потепление климата влечет за собой возрастание частоты молний на 10–12 % на каждый градус (Romps et al., 2014).

С продвижением в высокие широты уровень инсоляции снижается, поэтому там меньше тепла, необходимого для просушки горючих материалов до уровня воспламенения от удара молнии или искры костра, а следовательно, пожароопасный сезон короче.

С одной стороны, это влечет уменьшение числа пожаров и, соответственно, межпожарного интервала. Если в тайге междуречья Ангары и Подкаменной Тунгуски он составляет около 80 лет, то на северном пределе произрастания лиственницы – уже 300 лет. С другой стороны, с продвижением в высокие широты площади гарей возрастают: «база» горючих материалов там обширнее, а пожары, не угрожающие населенным пунктам, не тушатся.

На карте указаны площади лесов (отмечены красным цветом), пройденные огнем в азиатской части России в 2012–2019 гг. При этом надо учитывать, что при слабоинтенсивных низовых пожарах, особенно в сосняках и лиственничниках, устойчивых к действию огня, значительной гибели древостоев обычно не происходит. Реальные масштабы последствий воздействия огня можно оценить только с помощью анализа временных рядов спутниковых снимков. Карта составлена на основе данных спутникового мониторинга (Институт леса им. В. Н. Сукачева СО РАН, Красноярск)

У северных пожаров есть и еще ряд отличий. Так, в средних широтах наблюдается два пика горимости: весной в начале лета и в августе-сентябре. На «северах» частота пожаров лимитируется теплом, необходимым для «созревания» горючих материалов, поэтому горимость там максимальна в середине лета.

Возникновение и развитие пожаров тесно связано с рельефом местности. От высоты над уровнем моря зависят величина осадков и температура воздуха, влияющие на горимость, а также вероятность молниевых разрядов. Пожары возникают преимущественно на южных прогреваемых склонах. В горной тайге скорость продвижения кромки огня резко (до 10 крат) возрастает на крутых склонах, чему способствуют восходящие по склонам потоки горячего воздуха.

Как феникс из пепла

Лиственница, наряду с березой, заслуживает право быть символом нашей страны, ведь лиственничники занимают более 40 % площади всех российских лесов. А в криолитозоне, характеризующейся вечной мерзлотой и неглубоким сезонно-талым слоем, лиственницами – сибирской, даурской и Каяндера – сформированы до 80 % таежных лесов.

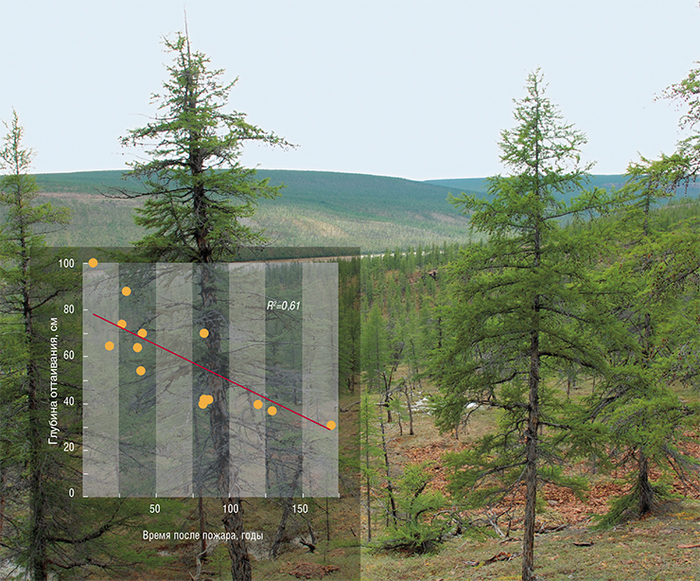

Особенность лиственничников, растущих на мерзлотных почвах, заключается в том, что слой, где могут располагаться корни, со временем постепенно сужается (до 30 см и менее) из-за уменьшения глубины сезонного оттаивания. Причина – разрастание мохово-лишайниковой «подушки», прекрасного теплоизолятора. По мере подъема мерзлоты приток питательных веществ снижается и, как следствие, падает величина годичного прироста деревьев. Наряду с этим резко уменьшается и количество подроста: легкие семена лиственницы, зависая на слое мха, не способны при прорастании «дотянуться» до почвы.

Так, лиственничники «впадают в дрему», из которой их могут вывести только пожары. Более половины всех пожаров в Сибири возникает именно в тех лесах, где доминирует лиственница. К тому же в большей части этой зоны выпадает мало осадков (нередко менее 300 мм/год) и часты продолжительные засухи. Свой вклад в высокую пожароопасность лиственничников вносит мощный сибирский антициклон, при котором дожди могут не выпадать в течение месяца и более. Возникновение пожара провоцирует разрастание мхов и лишайников, при высыхании превращающихся в прекрасный проводник горения.

Наибольшее воздействие на леса оказывают крупные пожары, площади которых достигают от 100 до 200 тыс. га. И хотя доля таких пожаров не превышает 8–10 % от всех случаев, их площадь составляет 90 % от всей охваченной огнем территории. Интенсивность пожара зависит от типа древостоя и метеоусловий, и в 5–15 % случаях речь идет об очень сильных пожарах

На гари со временем нарастает слой теплоизолятора – лишайниково-мохового покрова, снижающего глубину оттаивания почвогрунтов

Важнейшее последствие этих пожаров – улучшение экологических условий для возобновления лиственницы. Источником семян становятся уцелевшие на гари деревья: даже при сильных пожарах не все лиственницы погибают, чему способствуют неоднородности рельефа и увлажненности. И даже если сам лиственничник погиб, но семена успели созреть, что возможно при осенних пожарах, то гарь обильно засевается из упавших раскрывающихся шишек. Легкие, с «крылышками» семена лиственницы могут заноситься на гарь с неповрежденных древостоев по снегу ветром и талыми водами.

Эти семена дают обильную, быстро растущую поросль, так как почва на гари обогащена азотом, фосфором и другими биогенными элементами, ее дренаж и аэрация лучше, а глубина сезонного оттаивания больше. Кроме того, на гарях резко улучшается световой режим за счет гибели материнского полога и выгорания живого напочвенного покрова, что важно для этого светолюбивого вида. Так что и выжившие после пожара деревья значительно увеличивают свой прирост.

Таким образом, пожары способствуют обновлению и омоложению экосистемы лиственничников. Лесоводы определяют лиственницу как

пирофитный, т. е. «любящий огонь», вид, поскольку пожары способствуют доминированию лиственницы, особенно в условиях вечной мерзлоты. Кстати сказать, наряду с лиственницей гари криолитозоны частично возобновляются березой и ольховником. Эти виды сохраняются в лиственничниках как примесь в благоприятных местообитаниях, например в поймах рек.

В жестких эколого-климатических условиях криолитозоны древостои обычно разреженные, поэтому в лиственничниках преобладают низовые пожары. У лиственницы сибирской живые ткани ствола защищены от таких пожаров толстой коркой. У даурской лиственницы, преобладающей в криолитозоне, корка значительно тоньше (вверху). В условиях вечной мерзлоты корни деревьев зажаты в узком поверхностном сезонно-талом слое. Поэтому основным фактором гибели деревьев при низовых пожарах служит тепловое повреждение корневой системы

К «огнелюбам» относится и сосна обыкновенная. При отсутствии пожаров она вытесняется на более бедные почвы и заболоченные территории другими породами, такими как ель. Как и лиственница, сосна очень светолюбива и плохо возобновляется под пологом леса. Оба эти вида эволюционировали в условиях периодических пожаров, адаптируясь к ним и приобретая конкурентные преимущества перед другими породами.

Судя по спутниковым снимкам и наземным обследованиям, вся территория северных лиственничников, по сути, представляет собой мозаику древостоев, находящихся на разных стадиях восстановления после пожаров. И возникает вопрос: есть ли смысл повсеместно бороться с огнем в лесах, само существование которых определяется периодическими пожарами? Оправданны ли экономически затраты на их тушение, особенно на далеких труднодоступных территориях – там, где пожары не угрожают жизни людей, их домам и промышленным объектам? В конечном итоге сработает природный «противопожарный» механизм – циклоны, несущие дожди, которые приходят на смену сухой и жаркой погоде.

Горят темнохвойныеНаибольший ущерб пожары причиняют темнохвойным лесам, сформированным кедром, пихтой и елью. Пожары в них обычно случаются реже, так как эти породы более требовательны к условиям увлажненности: в их местообитаниях осадков выпадает больше, чем там, где растут устойчивые к засухе лиственницы и сосны. Сосну кедровую сибирскую (в просторечии – кедр) за влаголюбие даже называют «деревом туманов».

Перестойные, плохо возобновляющиеся лиственничники Заполярья, в которых между пожарами может пройти три столетия

Однако в засушливые годы и в таких лесах площади пожаров достигают миллионов гектаров, как это случилось, например, в 2010 г. в Западной Сибири. В отличие от сосны и лиственницы, стволы темнохвойных пород слабо защищены коркой от низовых пожаров, а густая, нередко опускающаяся до земли крона, насыщенная эфирными маслами, способствует переходу низовых пожаров в опустошительные верховые. Скорость распространения последних такова, что от них едва ли спасется даже быстроногий лесной олень.

Возобновление гарей в темнохвойниках обычно идет через смену древесных пород. Вначале эти площади, как правило, захватывают осина и береза, под пологом которых селятся темнохвойные породы, способные выносить затенение, в первую очередь пихта и ель. Постепенно они продвигаются в верхний ярус леса. Береза и особенно осина являются светолюбивыми видами и под густым темнохвойным пологом не выживают. К тому же они недолговечны: большинство осин к 80 годам практически полностью поражаются сердцевинными гнилями.

Таким образом, за сто лет мелколиственные породы обычно вытесняются коренными темнохвойными. Однако часть территории может быть надолго захвачена травами, кустарниками и той же осиной или березой. Дело в том, что разросшийся травяно-кустарниковый покров провоцирует пожары (весной сухая трава – прекрасный горючий материал), которые уничтожают подрост темнохвойных. Береза же и осина способны размножаться корневыми отпрысками. Вот в таких местообитаниях помощь человека в восстановлении темнохвойных лесов необходима.

Наибольший ущерб пожары причиняют темнохвойным лесам из кедра, пихты и ели. Вот так выглядят кедровые древостои в горах Западного Саяна после опустошительного верхового пожара

Однако полное подавление пожаров приводит к формированию старых, ослабленных «перестойных» древостоев, которые становятся кормовой базой для короедов и других фитопатогенов. К примеру, в свое время леса западного побережья Северной Америки, сбереженные от огня, погубили жуки-короеды, превратив их в сухостои.

Чтобы избежать катастрофических пожаров и понизить уровень пожароопасности, пирологи предлагают устраивать «профилактические» пожары. При таких контролируемых выжиганиях сгорает «лесной хлам» (валежник, опад и т. п.), который при накоплении способен стать пищей для низового пожара и спровоцировать его переход в опустошительный верховой.

Метод «управляемых пожаров» требует высокого профессионализма и может быть применим только локально. Во-первых, он затратный: необходимо подготовить выбранный участок, прорубить вокруг него просеки, а затем отслеживать динамику пожара. Во-вторых, он рискованный, так как нужно точно выбрать время и погодные условия, чтобы при смене направления или усилении ветра огонь не «убежал» из зоны контроля и/или не вызвал верховой пожар. Подобное случилось, к примеру, в начале 2000-х гг. в США, когда вышедший из-под контроля пожар развернулся в сторону знаменитого Лос-Аламосского ядерного центра в Калифорнии.

Лес, согласно присловью пирологов, горел, горит и будет гореть. А в будущем, по прогнозам, гореть будет чаще и на все возрастающих площадях. Потепление в Сибири, как и во всей бореальной зоне, идет вдвое быстрее, чем в целом по планете. Это влечет усиление погодных аномалий, удлинение пожароопасного периода, а значит, возрастание частоты, интенсивности и площади пожаров.

В перспективе ожидается смещение природных зон, что приведет к изменениям показателей горимости сибирских лесов. В южной тайге это выразится в первую очередь в сокращении межпожарных интервалов, на севере – в усилении мозаичности пожарных режимов.

В целом же в ближайшие десятилетия пожарная ситуация в бореальных лесах неизбежно будет обостряться. Об этом предупреждают и наши канадские коллеги: «Необходимо принять, что в будущем площадь лесных пожаров возрастет более чем вдвое, что повлечет усиление задымленности атмосферы» (Flannigan, 2020). Густой дымный смог уже накрывает не только канадские леса, но и достигает Ванкувера, Монреаля и Нью-Йорка.

В условиях меняющихся пожарных режимов необходима разработка новой стратегии борьбы. Известно, что полное подавление лесных пожаров ведет к накоплению горючих материалов в древостоях, провоцируя возникновение катастрофических пожаров, – эффект, который пирологи называют «пожарным парадоксом». При этом снижается и разнообразие лесных ландшафтов.

Деревья, выжившие после пожара, увеличивают индекс годового прироста. Даже на широте полярного круга он может превышать средний прирост лиственницы из южной тайги (слева). Возобновление лиственницы на гари: более 500 тыс. деревцев на гектар! Бассейн р. Нижней Тунгуски

В борьбе с лесными пожарами могут помочь сами пожары, поскольку они, как ни парадоксально, не только снижают вероятность возникновения обширных интенсивных пожаров, но и способствуют восстановлению лесных экосистем – так называемый двойной пожарный парадокс. Никакие иные способы («управляемые пожары», удаление горючих материалов) не могут по отдельности поддерживать существование обширных северных лесов (Tymstra et al., 2020).

БОРЕАЛЬНЫЕ ЛЕСА КАК «СТОК» УГЛЕРОДА

Северные леса имеют особую ценность: именно они являются для планеты одним из основных источников кислорода и «стоком», поглотителем углекислого газа. Как повлияют изменения климата и возрастание частоты пожаров на эту роль северной тайги, в том числе лиственничников?

Оказывается, с повышением горимости лесов возможен их переход из «стока» в источник углекислого газа. Такой феномен уже был зафиксирован в отдельные годы экстремальной горимости в таежных лесах Канады (IPCC, 2014).

Однако потепление влечет, наряду с повышением горимости, также удлинение вегетационного периода и увеличение годичного прироста деревьев, что подтверждается возрастанием валовой первичной продуктивности лиственничников на большей части их ареала. Поэтому в будущем вероятен сценарий, согласно которому роль северных лесов в связывании углерода и смягчении антропогенного воздействия на биосферу будет усиливаться.

Кроме того, в результате потепления лиственница, как и ряд других представителей древесно-кустарниковой флоры, продвигается в зону полярной тундры и, согласно прогнозам, должна выйти к побережью Ледовитого океана

В условиях потепления климата нам нужно принять тот факт, что ущерб от пожаров будет возрастать, а возможность их полного подавления – снижаться. В этой связи канадские ученые предлагают сменить существующую парадигму и допускать большее число лесных пожаров в пределах обширных лесных ландшафтов. Вместо полного подавления пожаров рекомендуется вести их мониторинг, прибегая к тушению пожаров лишь в случае угрозы населению и особо охраняемым территориям. Подобная стратегия тушения пожаров на основе приемлемых рисков возможного ущерба уже реализована в провинции Саскачеван на юге Канады.

В XXI в. частота и площадь лесных пожаров в Сибири возрастают, что связано с потеплением и аридизацией территории. По данным спутниковой съемки, Terra/MODIS. На фото: Подрост лиственницы на Крайнем Севере

Аналогичные идеи были предложены и отчасти применены на практике отечественными учеными и инженерами. Однако в условиях меняющегося климата требуются значимые изменения в стратегии и тактике борьбы с пожарами в наших лесах, включая районирование лесных территорий по уровню предпочтения в тушении пожаров. Необходимо выделить приоритетные территории, сфокусироваться на охране территорий с высокой социальной, природной и экономической ценностью, учитывая значимость подверженных опасности лесов, включая их внерыночную стоимость, наличие индустриальной инфраструктуры и населенных пунктов, влияние задымления на здоровье людей, а также стоимость противопожарных работ. Особое внимание следует уделить совершенствованию методов борьбы с пожарами, повышения технической оснащенности «огнеборцев», включая создание парка «самолетов-цистерн» и расширение ресурсов сети авиалесоохраны.

Но пока такой подход к проблеме возрастающей горимости лесов и рискам увеличивающихся потерь от лесных пожаров не находит должного понимания не только у политиков, но и у общественности.