Судьба пленных красноармейцев во время Советско-польской войны 1919 - 1920 годов

Не менее 206877 военнослужащих Красной армии оказалось в польском плену во время Советско-польской войны 1919–1920 гг. Согласно действовавшим в польской армии инструкциям всех пленных следовало как можно скорее передавать в ведение Министерства военных дел. Но на практике эта инструкция выполнялась далеко не всегда: военнопленных оставляли в распоряжении фронтовых частей для выполнения самых разнообразных работ. Так что в распоряжение военного министерства было передано порядка 157 тыс. красноармейцев.

По оценке председателя созданной сеймом комиссии по проверке дел в заведениях для пленных и тюрьмах Т. Тобачиньского, пленных удерживали в прифронтовой полосе по 4–5 месяцев. Из них формировались так называемые «дикие» рабочие команды. «Присвоение» военнопленных практиковалось боевыми частями на протяжении всей войны. Не сохранилось почти никаких свидетельств об их судьбе, они были полностью изолированы от контактов с представителями благотворительных организаций, имевшими доступ в стационарные лагеря, на них практически не распространялось действие директивных документов военного министерства, старавшегося создавать хотя бы видимость соблюдения положений Женевской и Гаагской конвенций.

Исключением можно считать только потрясающее по своему трагизму описание ситуации с пленными при штабе польской 18-й дивизии, оставленное делегатом связи реввоенсовета Западного фронта Постнеком:

«В первой комнате на полу в грязной соломе валялось человек 10, накрывшись разными лохмотьями и тряпками, и то уже кое-как приведенные в порядок, предупрежденные моим посещением. Больные до того истощены, что еле держатся на ногах и то всем телом трясутся… Те же картины в других комнатах, та же грязь, те же истощенные, пожелтевшие лица… Умирают ежедневно по 4–5 человек. Все без исключения от истощения… Медикаментов вдоволь, каких только необходимо, но от голода лекарство не спасет…»

Известны случаи, когда плененных красноармейцев отпускали на свободу, чтобы они не стали обузой для боевых частей. Причем среди отпускаемых на все четыре стороны красноармейцев нередко бывали раненые. Показателен в этом отношении рапорт командования 14-й Великопольской дивизии пехоты в штаб 4-й армии от 12 октября 1920 г. В нем говорилось:

«В период боев от Брест-Литовска до Баранович взято в общей сложности 5000 пленных и оставлено на поле боя около 40% названной суммы раненых и убитых большевиков».

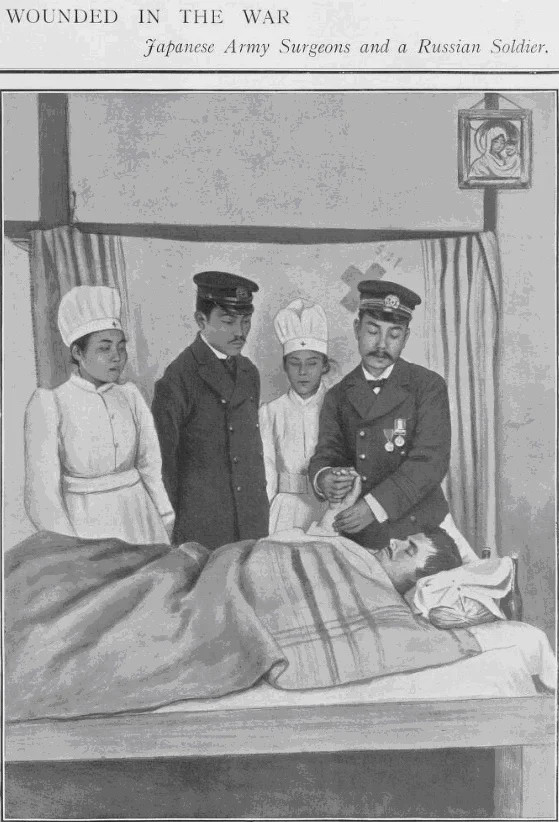

О том, что польская армия предпочитала не заниматься ранеными пленными, свидетельствует их крайне малое количество в госпитале для военнопленных в лагере в Тухоле, куда в первую очередь направляли пленных красноармейцев в августе – октябре 1920 г. А в сводках из столь же крупных лагерей в Стшалкове и Вадовицах раненые вообще не указаны.

Судьба раненых красноармейцев, брошенных без помощи на поле боя в местах проживания польского населения, была незавидной: их нередко убивали местные жители. Так, автор заметки в военном журнале «Беллона» описывал потери Красной армии в Варшавском сражении: «Потери пленными до 75 тыс., потери погибшими на поле боя, убитыми нашими крестьянами и ранеными – очень большие».

Показательно свидетельство коммуниста, еврея по национальности, плененного 17 августа 1920 г. около г. Бяла-Подляска: «…при взятии нас в плен началась рубка евреев, и от смерти я избавился по какой-то странной случайности. На следующий день нас погнали пешком до Люблина, и этот переход был для нас настоящей Голгофой. Ожесточение крестьян было до такой степени велико, что маленькие мальчики забрасывали нас каменьями».

(продолжение воспоследует)

Источники: Г.Ф. Матвеев, "Перипетии судьбы красноармейцев при пленении поляками", "Польский плен: Военнослужащие Красной армии в плену у поляков в 1919–1921 годах".