Мифы об истории рабства

История рабства настолько идеологизирована и откровенно переврана, что само издание многих книг первой половины XX века в современных США попросту запрещено.

1) Исторически homo sapiens эксплуатировали друг друга вне зависимости от этнической принадлежности. Рабами становились пленные вражеских войск (например, в городах-государствах античной Греции или африканского Средиземноморья). В полу-восточных империях рабство было неотъемлемой частью жизни гигантского количества «граждан» вплоть до первой трети XX века.

Настойчиво блокируется информация о традициях работорговли Западного Побережья Африканского континента. А они были тотально распространены (см. «Slave traders by invitation»).

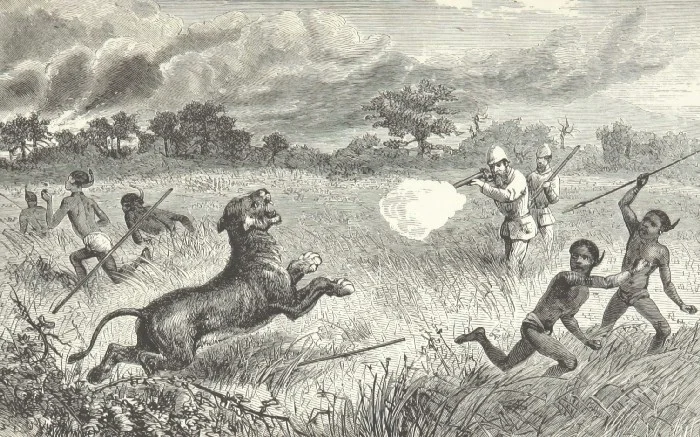

В гуманной для своего времени, а именно 1927 года, «Slave ships and slaving» Джорджа Доу повествование начинается с описания реалий жизни африканских племен XVIII века, не отличавшаяся от античности. Только без греческой философии и римского права, к сожалению:

- в рабство попадали все пленные, не заплатившие долги или повинные в иных тяжких преступлениях, за которые они не могут уплатить соответствующий штраф;

- большую часть рабов убивали по достижению нетрудоспособного возраста, что по местным меркам было довольно рано;

- покупка/обмен между племенами процветал и был уважаемым бизнесом;

- есть сведения, что таким образом родители могли продавать детей в случае больших материальных проблем.

Попадавшие на европейские корабли чувствовали себя счастливчиками. Их сносно кормили, не так интенсивно били и перевозили вместе с семьями. В отличие от локальных торговцев, не считавшихся с такими формальностями. Никакого эксклюзива не было, торговали людьми открыто все стороны.

Возможно, европейцы просто масштабировали явление?

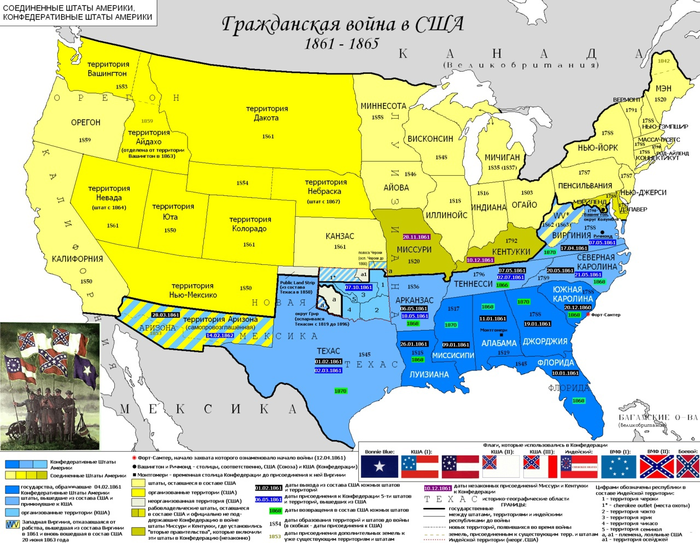

2) Торговлю людьми в районе Берега Слоновой Кости, судя, по имеющимся сведениям, сделали бизнесом в XVI-XVII веке португальцы и голландцы с подачи ведущих войны местных племен. У голландцев появилась собственная компания в 1621-м году, у британцев в 1672-м. Первую французскую компанию Compagnie du Cap-Vert et du Sénégal датируют 1658 годом, но, возможно, что-то было и раньше.

Статистика за XVI-XVII и первую половину XVIII века отсутствует. Торговля промышленными партиями продолжалась с 1720 по ~1830 годы. Дальше все шло по ниспадающей вплоть до сегодняшнего дня. В начале XIX века главный мировой трейдер, Британия, начал отменять рабство в связи с неизбежным наступлением промышленной революции, хотя теневая торговля сохранялась почти до середины XIX века. Поэтому возникают проблемы со статистикой. Итоговая цифра колеблется от 10 до 12 миллионов человек перевезенных за всё время. Причем на Северную Америку приходится от 3 до 4%.

Это очень много и слабо подтверждаемо.

Во-первых, потому что с рабовладельческим флотом связано большое количество махинаций. Например, на одних судах могли перевозить 120–150 человек, а на других такого же водоизмещения — до 500. Отчитывались же они по одной усредненной границе. Всё зависело от конъюнктуры момента.

Во-вторых, нет информации о населении Африки. Местная статистика остается терра инкогнито до сих пор, что уж говорить о XVIII веке.

Предположительно реальные цифры в 5–10 раз меньше. Но даже если предположить невозможное и дать такую оценку «с горкой», то мы можем судить только о пункте сбора живого товара, а не точке назначения.

3) Торговля «черным деревом» была венчурным и крайне рискованным занятием, фактически, стартапом с гигантской финансовой ответственностью, лежащей на работорговце. Любые потери в пути ложились на его плечи. Поэтому описание судов, взятое, например, из Кэмбриджской истории рабства (есть и такая), подразумевает солидное вооружение судна, специальный распорядок дня для рабов и даже некоторый набор примитивных развлечений;

- бить рабов можно было только тупыми предметами и не слишком сильно;

- строгое поддержание гигиены и мытье от насекомых;

- уборка нерабами спальных мест рабов.

Мало понимаемая сейчас история заключается в том, что в XVIII веке до четверти коммерческих пассажиров трансатлантических рейсов умирало на борту судов. С 1750 по 1755 годы с кораблей, вышедших из Роттердама, было сброшено до 2000 трупов. От эпидемий, осложнений с сердцем на фоне морской болезни и т.д. Они сами за себя платили и поэтому никто не возмущается едкой статистике. Космический полет в несколько недель сопровождался криками, стонами и перманентным помутнением рассудка. А рабы были на попечении негоцианта, поэтому формально записывались в его карму. Но их смертность была не особенно выше, чем среди других групп пассажиров именно по причине шкурных интересов.

4) В факториях работали в основном местные. На суда принимали какое-то количество черных инструкторов «по работе с персоналом». Они осуществляли связь с командой корабля и… наказывали своих подопечных. Кроме того, важный момент: а из кого состояла команда корабля? Некоторое количество матросов могло быть вольноотпущенными чернокожими. Нет проблем. Конечно, на уровне фирмы всем руководили европейские акционеры. Они абстрагировались от проблем конкретных людей и видели только чеки. Собственно, как и сейчас. На местах же трудились чернокожие наемники. И делали это, подчас, куда ретивее белых.

В самом явлении нет ничего хорошего и оправдывать его не получится. Вместе с тем, нужно понимать, что в нём нет ничего исконно европейского (белого).

Современные нам китайцы занимаются эксплуатацией Африки в несопоставимых с XVIII веком масштабах, но обвинять их в работорговле, хотя и это есть, стараются не часто.

Продолжение воспоследует.

Полный текст (источник): https://mikaprok.medium.com/slave-trading-like-no-other-eb07...