Провал американцев в Афганистане побуждает вспоминать о других внешнеполитических провалах Штатов, в том числе и на Ближнем Востоке. Одним из примеров такого рода можно назвать ситуацию с Иракским восстанием 1991 г.

Вопреки обывательским представлениям, будто при Саддаме Хусейне в Ираке «был порядок», никаким «гражданским миром» в этой стране в годы правления диктатора и не пахло. Саддам вёл перманентную войну с курдами на севере Ирака – этот конфликт достался ему в наследство ещё от предыдущих властей. Юг страны регулярно сотрясали мятежи шиитов – религиозного большинства страны, вынужденного мириться с правлением суннитского меньшинства. В Ираке действовали даже коммунистические партизаны. В общем, страну и без всякого американского вмешательства разрывали социальные, межнациональные и межконфессиональные противоречия, периодически выливавшиеся в кровавые конфликты.

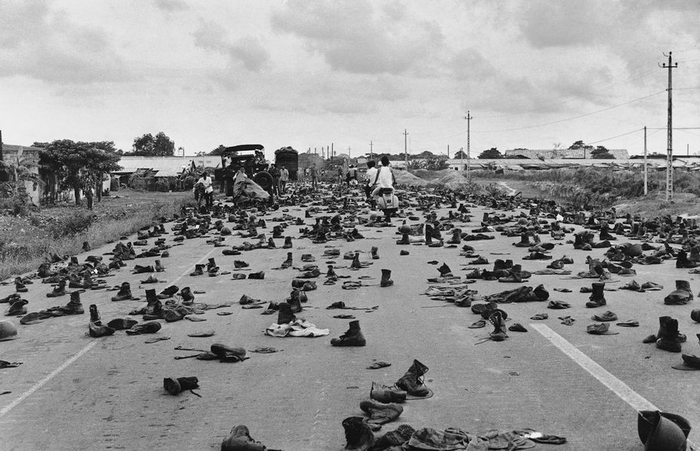

Кульминацией стало всеобщее антисаддамовское восстание в Ираке в начале 1991 г. Оно началось на фоне разгрома иракской армии во время операции «Буря в пустыне», когда международная коалиция во главе с США освободила от иракцев Кувейт и заняла приграничные районы южного Ирака. Разбитые и деморализованные солдаты первыми разожгли пожар мятежа, очищая от баасистов (сторонников единственной правящей партии) город за городом. К военным тут же присоединились шииты, коммунисты, антисаддамовские баасисты и вообще все прочие недовольные режимом. На Севере снова восстали курды. К середине марта Саддам фактически утратил контроль над большей частью страны, его власть распространялась лишь на Багдад с пригородами.

Однако вскоре ситуация развернулась на 180 градусов. Восставшие так и не смогли договориться между собой и скоординировать свои действия. В то же время Саддам быстро мобилизовал Республиканскую гвардию (элитные воинские части) и оставшиеся верными армейские подразделения, после чего методично город за городом к началу апреля вернул контроль над большей частью Ирака. Стоит ли говорить, что реставрация саддамовской власти сопровождалась резнёй всех, кто посмел выступить против диктатора (справедливости ради, сами повстанцы тоже не церемонились с пленными).

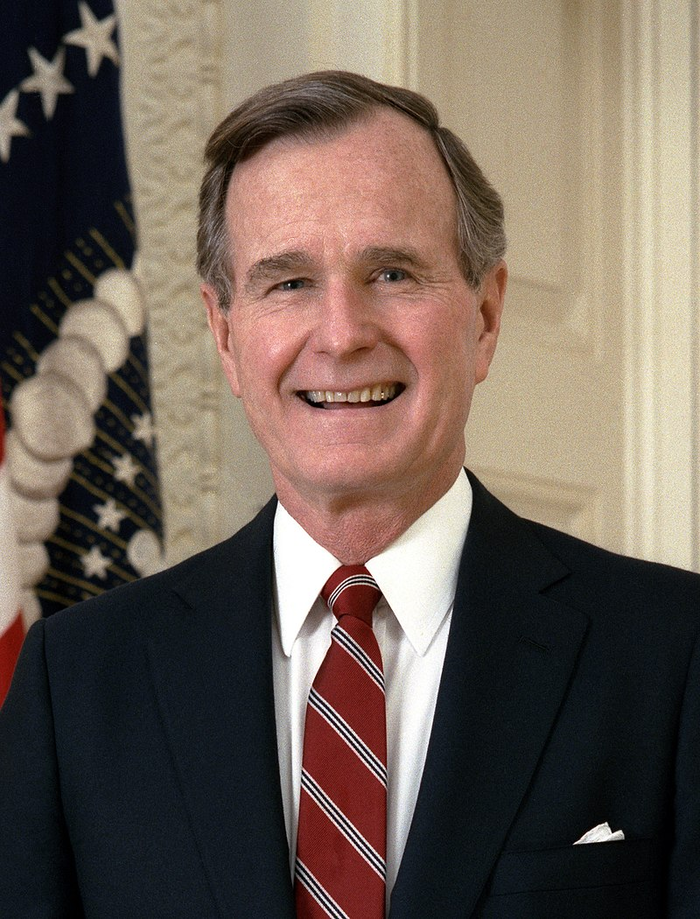

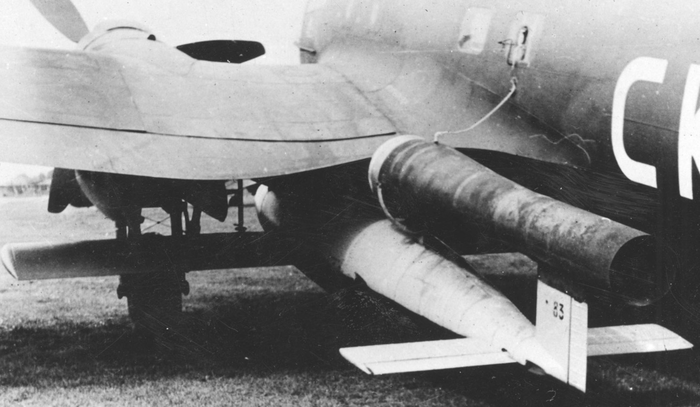

Самым спорным моментом во всей этой истории является реакция США. Если ещё в феврале, пока «Буря в пустыне» продолжалась, американская пропаганда, направленная на Ирак, призывала иракцев свергнуть диктатора, то уже в марте – когда иракцы действительно восстали – американские официальные лица подчёркивали, что Штаты не будут вмешиваться «во внутренние дела Ирака», и что смена режима не являлась целью военной операции. Президент Буш, который ещё в феврале призывал иракский народ сместить Саддама, в апреле заявил, что никому ничего не обещал. Американцы так и не передали захваченные иракские арсеналы и брошенное оружие восставшим. Более того, запретив Ираку по итогам Войны в Заливе пользоваться военными самолётами, американцы сделали исключение для вертолётов. Эта лазейка позволила Саддаму завоевать полное господство в воздухе и с лёгкостью перебрасывать войска для подавления мятежа.

В конце концов, американцы всё-таки установили бесполётную зону над севером Ирака, что спасло иракских курдов от уничтожения. В следующем году аналогичная бесполётная зона была установлена над южным Ираком, где Саддам продолжал изничтожать остатки сопротивления. Однако момент для свержения диктатора был упущен.

Главным мотивом американцев, обусловившим их фактическую поддержку Хусейна в 1991 г., было нежелание усиления враждебного Ирана, который мог опереться на победивших шиитов. Бездействие США, которых иракцы реально ждали в 1991 г., во многом уничтожило репутацию Америки в стране. Когда в 2003 г. американцы таки вошли в Ирак с целью свержения Саддама, для значительной части шиитского населения они были не освободителями, а «теми козлами, кто отдал нас на растерзание диктатору 12 лет назад». В итоге, если в 1991 г. Штаты ещё могли побороться с Ираном за симпатии иракских шиитов, то после 2003 г. иракские шииты в самом деле стали союзниками Ирана.

Источник: https://t.me/stahlhelm/2474