Мифы о средневековой войне

10 постов

10 постов

3 поста

6 постов

8 постов

5 постов

7 постов

4 поста

3 поста

3 поста

4 поста

Недавняя статья про средневековые ранения породила несколько вопросов. Традиционная реакция на разбитые головы - «Где, блядь, шлемы?!» и не менее традиционная «ошибка выжившего», то бишь пресловутые смерти от инфекций и поражения мягких тканей, которых на костях не видно (нет).

Начнем со шлемов, если кто вдруг не читал прошлую статью, то поясню суть – анализ массы воинских (и не очень) захоронений дает нам довольно ясное понимание цели средневекового воина. Она состоит в том, чтобы любой ценой поразить голову, поскольку это самый надежный способ мгновенно вывести противника из боя, что не гарантирует даже смертельная рана в иные части тела. Логично предположить, что именно эта часть тела должна защищаться наилучшим образом, однако, травмы воинских черепов как будто бы говорят, что шлемы мало кто носил. Отчасти это верно, среди ополчения в принципе, были проблемы с одоспешенностью, что подтверждается, в том числе смотрами. Тем интереснее рассмотреть историю гибели двух королей, чьи косточки до нас дошли.

22 августа 1485 года на Босвортском поле (Лестешир Англия) сошлись войска короля Ричарда III Йорка и Герниха VII Тюдора. Спор о престоле должна была разрешить битва. Ричард поставил все на дерзкую атаку против своего противника, взяв с собой 1000 (или чуть больше) преданных воинов [1]. Ричард лично убил Уильяма Брэндона, знаменосца Генриха – это означает, что король находился в считанных метрах от своего врага. Следом пал Джон Чейн, которого описывают как человека выдающейся силы. Телохранители Генриха смогли нерушимый заслон создать между своим командующим и Ричардом III. Тот потерял лошадь, но продолжал прокладывать себе путь оружием, солдаты предложили королю лошадь, чтобы он мог сбежать, но тот попросил топор и корону. Ричард III пал в кольце врагов. 4 сентября 2012 на кладбище францисканского монастыря Грейфрайарс в Лестере были найдены его останки, которые проливают свет на то, как погиб король [2].

Ричард получил 11 травм, 9 из которых приходилось на голову и 2 на тело, но последние были вероятно нанесены уже после его смерти в момент осквернения. Что можно совершенно точно сказать, все травмы были явно нанесены человеку без шлема.

На челюсти виден порез от кинжала

В правую щеку короля ударили кинжалом с жестким клинком, который пробил кость

Весь череп сверху был испещрен царапинами и имел отверстие, характерной формы (оно наверху)

Эти травмы очень похожи на рондельный кинжал

Характер травм говорит, что либо Ричард стоял на коленях, опустив голову на грудь, либо он уже лежал на земле. Смертельный удар был нанесен либо острием меча, либо шипом древкового оружия.

Английский билл XVI века, но в целом его форма должна быть аналогичной и на момент битвы при Босворте (Королевский арсенал VII.919)

Также были зарубки на ребре и тазовой кости, они соответствуют информации о том, что после смерти его тело перекинули через лошадь (уже раздетого), в этот момент по нему могли ударить уже ножом.

Смерть второго монарха произошла раньше – в битве при Креси 1346 года.

Иоанн Богемскй и Карл IV Люксембургский, отец и сын сражались на стороне французского короля. Судьба их сложилась по-разному, будучи слеп Иоанн Люксембургский, стоял в окружении собственных рыцарей, спрашивая о ходе боя и своем сыне. Сражение к этому моменту все больше напоминало разгром, а где находится сын богемского короля его воины не знали, поэтому он обратился к ним с речью [3]:

Тогда отважный рыцарь обратился к своим людям с речью, исполненной великой доблести: «Господа! Вы — мои вассалы, друзья и соратники! Я вас прошу и горячо заклинаю провести меня в сегодняшней битве столь далеко вперед, чтобы я мог нанести врагу один удар мечом». Все, кто находился рядом с королем, желая ему почета, а себе известности, согласились на это. Ле-Монн де Базель и многие добрые рыцари из графства Люксембург которые были в ближайшей свите короля, не пожелали его оставить. Дабы исполнить свой долг и не потерять короля в гуще битвы, они связали вместе поводья всех своих лошадей, и поместили короля, своего сеньора, впереди, дабы лучше исполнить его желание. И так двинулись на врагов.

<…>

Там был и мессир Карл Богемский [сын Иоанна, который слепой король], который уже именовался и подписывался королем Германии и носил соответствующий герб. В очень строгом порядке он доехал до самого места битвы, но когда увидел, что дело идет плохо для французов, то отступил. Я не знаю, какой путь он для этого избрал. Его отец [Иоанн], добрый король, поступил иначе: заехав далеко вперед, он нанес по врагу несколько ударов мeчoм и сражался очень отважно. Так же сделали и все его сопровождающие. Они столь хорошо ему послужили и так глубоко вклинились в порядки англичан, что все там и остались — никто не вырвался. На следующий день их нашли на том месте: они лежали вокруг короля, своего сеньора, и все их кони были связаны между собой.

Что сказать, умели они умирать пафосно. В 1980 году чешский антрополог Эммануэль Влчек изучил тело Иоанна, выделив повреждения [4]. Одна колотая рана нанесена сзади в левое плечо, и я бы предположил, что мы имеем дело с ударом в сочленение доспехов, поскольку прием поразительно похож на рекомендации по бою с одоспешенным противников Зигмунда Рингека [5].

Не ясно, был ли он в доспехах, когда был нанесен этот удар, но притягательным выглядит вывод, что ударили в стык, где доспехов нет.

Другая рана похожа на удар кинжалом в левый глаз, видимо, она и привела к смерти.

Еще один порез на пятке, явно свидетельствует, что он лежал и был без доспехов.

Видимо, с короля срывали все ценное после смерти, часть травм свидетельствует о попытках срезать с пальцев кольца и три удара по правой руке, видимо, кому-то приглянулся меч, но после смерти пальцы намертво сомкнулись на рукояти:

Очередность травм не ясна, но, похоже, что в глаз ему ткнули мизерикордом через забрало, сзади ударить могли пикой или также подобраться со спины и ткнуть кинжалом. Напомню, король был слеп, как считает Влчек, из-за катаракты, поэтому подобраться было не сложно. После того, как его убили, похоже же, что с короля сняли доспехи и одежду, пытаясь снять кольца (большой палец оторван в суставе), вырвать меч. Есть резаные раны на левой пятке и локте, видимо, какие-то уже хаотичные порезы, когда его раздели и делили добычу.

Что отличает этих двух королей от поражений скелетов, характерных для менее именитых воинов? Ничего. Если бы эти два тела были среди части скелетов массовых захоронений, то, скорее всего, исследователи даже не стали бы их выделять как особенные, ну разве что специфический порез на пятке Иоанна. Это же и говорит нам о том, как пробивались шлемы. Никак – даже травма черепа Ричарда, которая в теории могла быть нанесена ударным древковым оружием, чья судьба, согласно множеству статей, раскалывать доспехи, произошла в жизни короля, когда на нем уже не было шлема. Я сейчас работаю над большой обзорной статьей для воронежского клуба реконструкторов про извечную борьбу «меча и щита», вам спойлерну выводы – задача доспеха в большей степени не сделать воина неуязвимым (т.е. непробиваемым). Судя по всему, их роль сделать отдельные цели на теле воина невыгодными, хотя и теоретически пробиваемыми. Отсюда и характер травм, противники тратили силы не на то, чтобы молодецким ударом расколоть наголовье, а пытались поразить уколом открытые или плохо защищенные участки тела [6], дабы врагу стало настолько плохо, чтобы с него можно было стащить шлем и ебнуть по черепу. Вкратце блок-схема такая:

А что насчет ошибки выжившего?

Очевидно, что работая с костными останками, мы получаем ряд ограничений. Во-первых, увидеть мы можем только тех, кто получил травму, оставившую зарубку на костях. Во-вторых, только тех, кто умер и похоронен прямо там. Что почему-то приводит людей к странным выводам о том, что где-то по соседству лежит основная масса воинов, которых бактерии загрызли при отступлении. Ибо как мы помним из пространных рассуждений, умирали в средневековье по большей части от санитарных потерь (нет), за исключением малой части, кого рубанули мечом слишком сильно.

С травмами мягких тканей все довольно просто – ударить так, чтобы не зацепить ни одну кость и при этом убить человека, задача поистине для мастера меча. К примеру, удар в живот, хотя и является смертельным при средневековым уровне медицины, был непопулярен среди воинов. Отметить мы это можем по малому количеству зарубок на костях, которые мы можем соотнести с ближним боем, например, при Упсале – это всего 0.9 %

Основная часть травм с животом связана со стрелами, т.е. неприцельным огнем. Соответственно, если мы предполагаем, что какая-то значительная часть воинов получила удар в живот, и умерла после, такой прием должен фигурировать среди зарубок на тазовой кости или позвоночнике. В пылу боя никто не будет выверять силу так, чтобы вскрыть брюхо врагу, не зацепив ни одной косточки, как раз наоборот мы видим, популярность «чрезмерного насилия», когда травмы превосходят степень, требуемую для простого убийства. Не стоит видеть здесь лишние эмоции, в средневековом бою, пока остается малейший риск, что противник жив, никакое насилие не будет излишним – это в лучшем случае, оценка опасности врага, но не обязательно следствие ярости.

Удары по горлу также должны были приводить к смерти без теоретического цепляния костей, практическая сторона здесь такая же, мы видим их по зарубкам на позвонках. Что мы и зафиксировали у одного несчастного в битве при Таутоне [8]. Тем не менее, умершие без зарубок на костях встречаются, так при Таутоне из 43 скелетов на 13 не удалось обнаружить никаких травм, а значит, они могли умереть от кровопотери или иных повреждений мягких тканей. Увы, отсутствие контекста, также не дает нам понимания обстоятельств смерти, умерли ли они в ходе боя или сдались и их казнили, способом, не оставляющим следов на костях. Например, если они сдались в плен, то стандартным способом казни в средневековье было повешение. Оно с одной стороны, может оставить следы в виде «перелома палача», ну в фильмах может видели, как повешенные там в петле вниз летят под открывшийся пол на эшафоте и так хрясь [10]… И висят. Вот считалось, что оно гуманно, потому что сразу кости ломает и все. С другой стороны, в полевых условиях их просто развешивали по окрестным деревьям.

К счастью, такая картина встречается нечасто, и древние воины все-таки старались оставить нам следы, хренача от души.

Другой вопрос, который висит в воздухе – это выживаемость после ранений. Традиционно средневековью (точнее вообще всей истории, где воевали мечами, именуя ее широким термином «тогда») приписывается огромная смертность от антисанитарии и дремучего уровня медицины, который убивает пациента надежнее вражеской дубины. По большей части, такие выводы следуют просто из серии рассуждений (что говорят на этот счет исследования, я напишу ниже). Для начала бахнем хорошенького медицинского ада, прямо из средневековья. Обычно дремучие представления средневековых медиков восходят к популярному рассказу Усамы-ибн-Мункыза [9]

«Властитель аль-Мунайтыры написал письмо моему дяде, прося прислать врача, чтобы вылечить нескольких больных его товарищей. Дядя прислал к нему врача-христианина, которого звали Сабит. Не прошло и двадцати дней, как он вернулся обратно.

«Как ты скоро вылечил больных», – сказали мы ему. «Они привели ко мне рыцаря, – рассказывал нам врач, – на ноге у которого образовался нарыв, и женщину, больную сухоткой. Я положил рыцарю маленькую припарку, и его нарыв вскрылся и стал заживать, а женщину я велел разогреть и увлажнить ее состав. К этим больным пришел франкский врач и сказал: «Этот мусульманин ничего не понимает в лечении. Что тебе приятнее, – спросил он рыцаря, – жить с одной ногой или умереть с обеими?» – «Я хочу жить с одной ногой», – отвечал рыцарь.

«Приведите мне сильного рыцаря, – сказал врач, и принесите острый топор». Рыцарь явился с топором, и я присутствовал при этом. Врач положил ногу больного на бревно и сказал рыцарю: «Ударь по его ноге топором и отруби ее одним ударом». Рыцарь нанес [210] удар на моих глазах, но не отрубил ноги; тогда ударил ее второй раз, мозг из костей ноги вытек, и больной тотчас же умер. Тогда врач взглянул на женщину и сказал: «В голове этой женщины дьявол, который влюбился в нее. Обрейте ей голову». Женщину обрили, и она снова стала есть обычную пищу франков – чеснок и горчицу. Ее сухотка усилилась, и врач говорил: «Дьявол вошел ей в голову». Он схватил бритву, надрезал ей кожу на голове крестом и сорвал ее с середины головы настолько, что стали видны черепные кости. Затем он натер ей голову солью, и она тут же умерла. Я спросил их: «Нужен ли я вам еще?» И они сказали: «Нет», и тогда я ушел, узнав об их врачевании кое-что такое, чего не знал раньше»

Другой вопрос, что старина Усама, будучи арабским воинов XII века не особо сильно любил крестоносцев, поэтому в отношении «франков» в выражениях не стеснялся. Не то, чтобы я ставил под сомнение эту историю, просто не написать про нее он не мог. Но далее Усама рассказывает и о другом:

Был я свидетелем и противоположного этому в отношении врачевания. У франкского короля был казначей из рыцарей по имени Барнад, да проклянет его Аллах, один из самых проклятых и отвратительных франков. Лошадь лягнула его в ногу, и с ногой приключилась какая-то болезнь; на ней образовались раны в четырнадцати местах, и как только рана закрывалась в одном месте, она открывалась в другом. Я молил Аллаха, чтобы он погиб, но к нему пришел франкский врач, который снял с его ноги пластыри и стал обмывать ее крепким уксусом. Его раны затянулись, больной выздоровел и поднялся, подобный дьяволу.

Еще удивительный пример их врачевания. У нас в Шейзаре был ремесленник по имени Абу-ль-Фатх. У его сына образовалась на шее свинка, и каждый раз, когда болячка проходила в одном месте, она открывалась в другом. Абу-ль-Фатх поехал в Антиохию по какому-то делу и взял сына с собой. Один франк, увидев его, спросил о нем, и Абу-ль-Фатх ответил: «Это мой сын». – «Поклянись мне твоей верой, – сказал ему франк, – что, если я опишу тебе лекарство, которое вылечит его, ты не будешь брать ни с кого платы за лечение этим лекарством. В таком случае я укажу тебе лекарство, которое его вылечит». Абу-ль-Фатх поклялся, и рыцарь сказал ему: «Возьми нетолченого ушнана, сожги его, смешай с прованским маслом и крепким уксусом и смазывай этой смесью твоего сына, пока она не разъест болячку. Затем возьми пережженного олова, прибавь к нему жира и также помажь им болячки. Это лекарство вылечит твоего сына». Абу-ль-Фатх намазал своего сына этим составом, и тот выздоровел. Раны затянулись, и он стал таким же здоровым, как и прежде. Я советовал применять это лекарство всякому, кто заболевал такой болезнью. Оно приносило пользу, и страдания больных прекращались.

Куда более серьезной проблемой могло стать отношение к гною, довольно долго средневековые медики рассматривали нагноение раны как часть процедуры излечения [11]. В 1514 году была опубликована работа «Practica в Arte Chirurgica Copiosa» итальянским хирургом Джованни да Виго, который предлагал заливать огнестрельные ранения кипящим маслом и прижигать каленым железом. Пожалуй, рыцарь, которого прострелили из мушкета, а потом прижгли рану кипящим маслом, мог примерно понять, что я чувствую, купив акции Газпрома по 180.

И если вы думаете, что я собрал эти примеры дабы показать, что они там были отсталые коновалы, то все строго наоборот. Медицинский опыт средневековья был эмпирическим, поэтому он и включал в себя такие заблуждения, однако, то, что они могли оставаться долго в строю, говорило лишь о том, что человеческое тело прощало им такие ошибки в достаточной степени, чтобы они не замечали проблем с нагноением. В действительности, же хирургия находилась на высоком уровне, в том числе и благодаря контактами с мусульманским миром и богатом античном наследии. Как по мне, хирурги были наиболее адекватны в силу специфики работы в поле, в источниках содержатся сведения об уходе за ранами, за исключением странной толерантности к гною, они вполне разумны – удаление костей, омертвевших тканей, промывка раны и пр. Есть даже весьма оригинальные способы удаления детрита (омертвевших тканей) за авторством Анри де Мондевиля с помощью тетивы арбалета [12]. Выглядело это примерно так

Но самым ключевым источником здесь служат данные все тех же массовых захоронений. Я не касался подробно этим нюансов, но в каждой из исследованных битв, на скелетах было найдено огромное количество заживших прижизненных травм. Воины, погибшие в битве при Алджубарроте, имели прижизненных заживших травм больше, чем они получили в последнем бою [13]. Причем травмы были серьезные – у одного воина, например, не было руки. Ему ее отсекли в предыдущих битвах, она зажила, и пошел воевать дальше. И это не какая-то особая ситуация, все захоронения, которые я упоминал в прошлый раз, содержали воинов с зажившими травмами прошлых времен. Это, кстати, один из ориентиров, говорящих в пользу именно боевого столкновения, то что участники имеют зажившие травмы. Да и в целом, нарративные источники говорят о том, что даже после тяжелых травм предполагалось, что человек выживет, например, есть список различных санкций за нанесение телесных повреждений [15]. И скажем так, некоторые травмы описаны так, что судить там надо было бы в теории уже за убийство, однако, предполагается, что потерпевший выживет, будучи несколько обезображенным.

Тридцать черепов, исследованных на средневековых кладбищах Германии VI-VIII веков, 30 имеют травмы, нанесенные оружием, из которых 23 вполне себе хорошо зажили, т.е. выживаемость составили 75 % [14]. Следы инфекции мы тоже отследить по костям, хотя искать надо естественно уже на кладбищах, а не захоронениях после битвы. В упомянутых кладбищах Германии, признаки инфекции имели 12 % повреждений (10 % черепов, кстати, лечили трепанацией). Упомянутый боец из прошлой статьи из Сербского городища Лепенски-Вир тоже слег от инфекции. На туринском кладбище в Италии, один человек (датировка 1491-1498) получил травму головы (размеры оцените ниже), которая однако, не привела к смерти, ее залечили [17]. Она даже начала заживать, но человека свалила инфекция.

Что интересно, врачебная помощь не обязательна нужна была для выздоровления, так на кладбище Святой Маргарет в Норидже, которое использовалось с 1245 по 1468 хоронили преступников и отбросы общества (там удобно - рядом виселица) [14]. Однако, большая часть травм на скелетах были зажившими, причем как видно по переломам, их никто не пытался врачевать, как срослось, так и ладно. В отличие, например, от кладбища Святой Елены Йорка (1100-1550), где переломы заботливо фиксировали шиной. Но без обезбола - это могли быть непередаваемые ощущения, так на кладбище XII-XIII века в Йорке (jewbury) нашли человека, которому удар мечом по голове лечили хирургически - сначала лезвием сняли часть скальпа вокруг раны, чтобы лучше осмотреть травму, потом удалили обломки костей [14].

Интересные повреждения были на черепах крестоносцев из крепости Цафт (сейчас Израиль), двое из трех исследованных имеют зажившие повреждения [16]. Что характерно обоим в макушку прилетела стрела. Один получил травму от стрелы сверху, которая зажила, спустя некоторое время в голову ему прилетел уже меч, причем после этого он еще несколько недель или месяцев прожил. Хотя вспомнил я это захоронение, потому что один боец там также словил коварную инфекцию - он был болен сифилисом. Да, до Колумба.

Подытожим

Судя по всему, прорываться сквозь шлем к голове противника очень не любили. Старались его лишить (при наличии) сначала, потом проломить череп

Ошибка умершего есть и травмы мягких тканей мы не видим, от нее никуда не деться. Остается радоваться, что она занимает меньшую часть в травмах (до трети) – предки старались обогатить науку и рубануть так, чтобы дошло до кости. Потому что не хотели обогатить нашу науку собой.

Предки были на редкость живучи и их не брала даже средневековая медицина

Примечания

1. Ross C. Richard III. – Yale University Press, 2011. - August 1485 !!! НЕ ЗАБЫТЬ ПОСТАВИТЬ СТРАНИЦУ ПЕРЕД ПУБЛИКАЦИЕЙ БЛЕАТЬ !!!

2. Appleby J. et al. Perimortem trauma in King Richard III: a skeletal analysis //The Lancet. – 2015. – Т. 385. – №. 9964. – С. 253-259

3. Фруассар, Ж. Хроники. 1340-1350 / Пер. и примеч. М. В. Аникиева.— СПб.:Издательство РХГА; Ювента, 2012. — 856 с., ил. С. 511-512

4. Vlček E. Jak zemřeli: významné osobnosti českých dějin z pohledu antropologie a lékařství. – Academia, 1993. P. 97-104

5. Kellett R. E. 5 “… Vnnd schüß im vnder dem schwert den ort lang ein zů der brust”: The Placement and Consequences of Sword-blows in Sigmund Ringeck’s Fifteenth-Century Fencing Manual //Wounds and Wound Repair in Medieval Culture. – Brill, 2015. – С. 128-150.

6. Clements J. Swords against armour //Medieval Warfare. – 2011. – Т. 1. – №. 1. – С. 48-52.

7. Geldof M. R. 2 “And to describe the shapes of the dead”: Making Sense of the Archaeology of Armed Violence //Wounds and wound repair in medieval culture. – Brill, 2015. – С. 57-80.

8. Holst M., Sutherland T. Towton revisited: analysis of the human remains from the Battle of Towton 1461 //Schlachtfeld und Massengrab: Spektren Interdisziplinärer Auswertung von Orten der Gewalt. – 2014. – P. 125.

9. Усама-ибн-Мункыз. «Книга назиданий», Нравы франков

10. James R., Nasmyth-Jones R. The occurrence of cervical fractures in victims of judicial hanging //Forensic science international. – 1992. – Т. 54. – №. 1. – С. 81-91.

11. MacInnes I. A. 4 Heads, Shoulders, Knees and Toes: Injury and Death in Anglo-Scottish Combat, c. 1296–c. 1403 //Wounds and Wound Repair in Medieval Culture. – Brill, 2015. – С. 102-127.

12. Woosnam-Savage R. C., DeVries K. 1 Battle Trauma in Medieval Warfare: Wounds, Weapons and Armor //Wounds and wound repair in medieval culture. – Brill, 2015. – С. 27-56.

13. Cunha E., Silva A. M. War lesions from the famous Portuguese medieval battle of Aljubarrota //International Journal of Osteoarchaeology. – 1997. – Т. 7. – №. 6. – С. 595-599.

14. Mitchell P. D. Medicine in the Crusades: Warfare, wounds and the medieval surgeon. – Cambridge University Press, 2004. P. 108-124

15. DeVries K., Tracy L. Visible Prowess?: Reading Men’s Head and Face Wounds in Early Medieval Europe to 1000 CE //Wounds and wound repair in medieval culture. – 2015.

16. Mitchell P. D. The palaeopathology of skulls recovered from a medieval cave cemetery near Safed, Israel (thirteenth to seventeenth century) //Levant. – 2004. – Т. 36. – №. 1. – С. 243-250.

17. Giuffra V. et al. Weapon‐related cranial lesions from medieval and renaissance Turin, Italy //International Journal of Osteoarchaeology. – 2015. – Т. 25. – №. 5. – С. 690-700.

Когда-то давно эта статья выстрелила у меня на пикабу, сейчас же я переработал и расширил ее для волны ремейков.

Мы обычно смотрим на древние сражения сверху – правый фланг атакует левый, в центре король возглавляет строй… Красивые прямоугольники на картинки, где стрелочками показано кто и где на кого напал, но что творилось непосредственно в месте столкновения солдат? В рамках этой популярной статьи хочу рассказать про ранения и те способы, которыми они наносились. Современные методы криминалистической экспертизы позволяют понять по зарубкам на костях, как был нанесен удар, с какой стороны, можно восстановить даже очередность атак, поняв картину боя.

Наиболее известной битвой в этом смысле является сражение при Висбю (1361) между готландским ополчением и датскими войсками. Примечательной она является из-за найденного массового захоронения воинов, которое смогли соотнести с самим сражением. Это наиболее крупное захоронение на сегодня, включающее в себя около 1185 трупов (есть еще одна не раскопанная братская могила, предположительно на 400 плюс-минус человек). Проблема этого захоронения в его массовости и доступности информации – множество видео (включая Клима Жукова), научпоп статьи и фотография черепушки в кольчужном капюшоне.

Проблема Висбю в том, что оно отражает специфику конкретной битвы и распределение травм, хотя и бьется с другими захоронениями, но не то, чтобы «типично». Поэтому его мы рассмотрим в контексте иных - сражение при Таутоне (1461), стычка в Страстную пятницу (1520), битва при Алджубарроте (1381), могилы отдельных воинов, захоронения защитников разных замков в Европе в XV-XVII веках, кости крестоносцев, павших в боях с войсками Саладина в Вадум-Якоб в XII веке и похороненных в Сидоне в XIII веке и еще много всего.

Начнем с Висбю, я не буду подробно останавливаться собственно на предыстории сражения, нас в большей степени интересуют полученные в ней ранения [1]. Результат печальный для готландских ополченцев (среди них были инвалиды и старики) – их просто вырезали и побросали в братскую могилу. Причем, местами прямо в доспехах, а для средневековья это картина прямо скажем нетипичная (обычно с поле боя выносили все железное). Доспехи нас пока не интересуют, а вот на ранения посмотрим, вот собственно статистика травм по всем найденным скелетам:

Как можно видеть, основная цель воина – ноги, хотя я хотел бы подчеркнуть, что это картина боя характерная именно для Висбю, другие захоронения показывают несколько иное распределение ударов. Итак, большинство ударов пришлось в левую ногу, чтобы понять, как это выглядело вживую нужно посмотреть на боевую стойку солдата вооруженного мечом и щитом:

Как отмечает Джон Клементс, защита ноги, представляет собой крайне сложную задачу - противник может сделать ложный выпад в голову, что заставит поднять щит, прикрывая лицо, после чего перейдет в атаку по ногам.

На втором месте, как ни странно, находится правая нога – Ингельмарк связывает это с тем, что противник мог продолжить удар, рубанув по левой голени. Кроме того, часть травм приходится на внешнюю сторону, что позволяет говорить о том, что некоторые воины были на коне - всадник старается наоборот подъехать справа, чтобы ударить мечом, и в это время открыт для контратаки. Следующая часть тела, которая пострадала – это голова, причем с левой стороны. Как отмечает Бойлстон это обусловлено тем, что большинство воинов были правшами, соответственно удар наносился справа налево [3]. В наименьшей степени затронуты руки, а торс и вовсе невредим – это мы еще обсудим в выводах, когда посмотрим на другие сражения. Итак, получается наглядная картина боя – первый удар воины направляли в голень левой ноги противника (возможно предварительно совершив ложный выпад в голову), если он был удачен, то несчастный получал тяжелую травму и не мог продолжать поединок. Далее следовало добивание ударом в голову, продемонстрируем это на примере реконструкции судьбы воина из могилы под Цистерианским Аббатством Cara Insula на Ютланде. Поздоровайтесь с ним:

Точно датировать время смерти воина сложно, авторы исследования дают диапазон 1250-1350 годы [4]. Ему было от 25 до 30 лет, рост составлял 162,7 см (+/- 4,31 см) – парень был несколько ниже, чем готландские ополченцы, средний рост которых колебался около 168 см. Вот собственно места повреждений конечностей нашего героя:

Наиболее серьезные удары пришлись по ногам, плюс есть порезы на левом предплечье. После того, как он получил серьезные травмы ног, его добили несколькими сильными ударами в голову:

А вот собственно и реконструкция боя

Вернемся к Висбю – помимо собственно травм нанесенных в ближнем бою, есть также ранения полученные выстрелами из арбалетов. Причем, как отмечает Ингельмарк, нередко били в упор, от чего стрела могла пробить череп насквозь. Возможно, отряды стрелков были перемешаны с тяжелой пехотой или находились рядом, выцеливая зазевавшихся.

Фруассар описывает любопытный случай, который произошел под стенами Норвича в 1381 году. Проповедник Джон Бол в какой-то момент времени заметил, что положение крестьян в стране очень похоже на рабство и вообще несправедливо, в то время как все люди равны. Джон пришел к выводу, что неплохо было бы богатства справедливо распределить между всеми жителями Англии. Как Вы понимаете, в эпоху развитого феодализма идеи коммунизма знатью были приняты без восторга и проповедника от греха подальше закрыли в темнице. Отсидев срок, тот не образумился и понес в массы идеи всеобщего равенства и братства. Вот собственно со знаменем коммунизма и еще сорока тысячами сподвижниками из числа крестьян они и отправились в Лондон. Возле Норвича новоявленные большевики повстречали рыцаря Роберта Сэйла, коему сделали предложение возглавить пожар революции. Доблестный рыцарь дал ответ, в котором приличными были лишь предлоги (досточтимый сэр стал рыцарем не по праву рождения, а в силу ратных подвигов, поэтому в совершенстве владел лексиконом простого народа). Народ посыла не оценил и полез в драку, да и лошадь как назло сбежала. Тут-то рыцарь и продемонстрировал, что умел – Фруассар красочно описывает, как Роберт меткими ударами порубил плебсу руки и ноги (а некоторым и голову). Нет, чуда не случилось, в конечном счете, рыцаря свалили и разорвали на части. И да, вся эта история была нужна, чтобы упомянуть схожесть техники Роберта и ранений при Висбю. Но какая статья без хорошей истории?

Битва при Таутоне

Знаменитое кровопролитное сражение войны Алой и Белой розы 1461 г. - по разным оценкам в битве погибло от 13000 до 38000 человек с обеих сторон. Есть и небольшое захоронение на поле битвы, которое позволяет понять, что же происходило непосредственно с самими солдатами в бою [5].

Хотя по общим тенденциям, распределение ран и похоже на Висбю, есть и различия. Все также страдает голова и руки/ноги, в то время как торс вообще не затронут. Из общего количества травм 72 % приходится на голову и 28 % распределены по конечностям. Из 28 найденных черепов (вообще 29, но один был слишком сильно поврежден) 96 % (!) имеют травмы. Знаете, сколько ударов пришлось на эти 27 черепов? Сто тринадцать, примерно по 4 удара на каждого погибшего, причем треть приходится на левую сторону черепа, треть на лицо и только треть на затылок. Это весьма показательно и свидетельствует о том, что бой был ожесточенным и шел лицом к лицу. Кроме того, треть черепов имеют следы прошлых и заживших боевых травм. По всей видимости, мы имеем дело преимущественно с профессиональными воинами, которые вели ожесточенный бой.

Чем били

Преимущественно рубящее оружие (мечи, возможно, топоры) – 65 %, еще 25 % нанесены тупым оружием (булавы, молоты и пр.), 10 % приходится на колющее оружие (здесь не только стрелы, но и, например шипы на боевых молотах).

Распределение травм черепа по типам оружия

Это говорит о том, что воинов ловили на контратаке, нанося удар по его правой руки, в которой был сжат меч.

Повышенное внимание Шеннон Новак уделила скелету за номером 25 – это мужчина в возрасте 26-35 лет, который уже ранее был травмирован в бою, на черепе есть след зажившей раны. Скорее всего, он был опытным воином, о чем свидетельствует как старая рана, так и реакция врагов на него. Он получил 5 (!) ударов в голову, которые не были смертельными, причем возможно, что те (или тот), кто нанес три из них, смерть своего обидчика могли и не увидеть. Прикрыть спину, этому воину, видимо, уже некому было, и он получил смертельный удар в затылок, что привело к летальному повреждению мозга. Шеннон отмечает, что после этого воина, скорее всего, перевернули на спину (от удара он должен был упасть вперед лицом), причем переворачивали с помощью меча, от чего осталась еще одна зарубка. И наконец, последний удар раскроил голову воину практически пополам – от левого глаза, до правого резца, чтобы восстановить всю картину боя исследователям пришлось собирать череп буквально по частям.

Сражение в Страстную Пятницу и захоронение возле города Упсала

Это захоронение близ замка Упсала исследователи соотносят с битвой в Страстную пятницу 6 апреля 1520 года [6]. Сражение состоялось между шведскими войсками, состоящими преимущественно из крестьянского ополчения и датскими наемниками, явно более опытными в части военного искусства. Как это часто бывает, ополчение ничего не смогло противопоставить профессионалам, и шведские крестьяне были перебиты. Всего в братской могиле было обнаружено не менее 60 человек, в возрасте от 24 до 35 лет, кстати, довольно высоких – средний рост составляет 174,5 см. Абсолютное большинство (89 %) травм приходится на голову, причем распределение их довольно любопытно.

Сражение при Упсале как раз демонстрирует то, что оказывает сильнейшее влияние на ход битвы. То, что мы не видим в фильмах, о чем редко пишут. Страх. Далеко не всегда битва представляла собой лихую рубку лицом к лицу, нередко целые отряды обращались в бегство, просто увидев врага. Большая часть ранений в битве при Упсале была нанесена сзади по голове, возможно во время преследования. Но что интересно, тело воина все также оставалось невредимым – основной целью, как и в других битвах, была голова.

Ну что? Коротенькая история про травмы головы, чтобы отдохнуть от черепков? Датский летописец, живший в конце XII начале XIII веков, Саксон Грамматик изложил несколько саг, упоминающих любопытные подробности поединков (Деяние Данов, 2.6.10). Так на свадьбе некоего Агнера, друзья жениха забавлялись, кидая кости и на беду попали в Бьярку, который свернул шею мазиле. Агнер весьма опечалился и вызвал Бьярко на бой. В ходе дуэли сначала Агнер бахнул по шлему Бьярко, но железка и череп сдюжили. Потом поменялись местами, и Бьярко разрубил противника напополам, посек нескольких недовольных, а через некоторое время и вовсе взял в жены суженую Агнера. Ненуачо?

Отдохнули? Берем лопаты и едем в Португалию.

Битва при Алджубарроте

Это сражение произошло в 1385 году между кастильскими и португальскими войсками. Найденное массовое захоронение исследователи, которое отнесено к этой битве [7,8]. Всего найдено не менее 400 трупов, средний рост который составлял около 166 см, чуть меньше, чем при Висбю, Таутоне и Упсале.

В принципе, по характеру повреждений эта битва ближе всего к Висбю – больше 60 % пришлось на ноги и около 18 % являются травмами черепа. Есть впрочем, и различия при Алджубарроте били преимущественно в бедра, причем тупым оружием – в ход шли молоты, чеканы и палицы. Вероятно, в этом бою противники старались сломать врагу бедро, а потом добить ударом в голову. Распределение ударов по костям приводится ниже:

На этом моменте в прошлый раз я закончил статью, но… Вы же не устали? Копнем еще черепков?

Могилы крестоносцев

Замок Вадум Яакоб (современное название «Атерет») находился на территории королевства крестоносцев после завоевания Иерусалима в 1099 году. Замок начали строить для защиты переправы через реку Иордан («Брод Иакова») в октябре 1178 года, часть работ была завершена в апреле 1179. Для защиты стройки был оставлен внушительный гарнизон из 80 рыцарей-тамплиеров, 750 пехотинцев, но тут вмешался Саладин. В августе 1179 он взял штурмом замок, перебив часть защитников – кого-то согласно источникам бросили в цистерну, а кого-то в горящие здания. Цистерну так и не нашли, а вот трупы гарнизона под слоем пепла, были исследованы археологами - пять скелетов рассказывают краткую историю защиты замка [9]. Среди останков были найдены предметы, свидетельствующие о повышенном содержании железа в организме, вот так они выглядели

У одного воина (возраст 30-40 лет) стрела была обнаружена тазу (слева от мочевого пузыря), другой (20-30 лет) получил ее в плечо, но до кости она не дошла. Третий мужчина (30-40 лет) поймал три стрелы, вошедшие в район шейных позвонков, ему досталось больше всех. Левая рука была полностью отсечена чуть выше локтя (ее он лишился даже до того, как попал в здание). Кроме того, он получил тяжелую травму лица – удар прошел через левую щеку (бил правша) фактически разрубив челюсть надвое. Второй удар мечом пришелся на череп, войдя в мозг и разрубив голову напополам. Еще один воин имел всего одну травму от клинка на плече, но не глубокую. Последний крестоносец травм на костях вообще не имел и умер, видимо, от травм мягких тканей.

По итогу, картина контрастирует с более поздними захоронениями, во-первых, солдат явно засыпали стрелами, что гармонирует с тактикой армии Саладина, во-вторых, интересно расположение двух травм по рукам. Одна была полностью отсечена там, где должна была заканчиваться типичная кольчуга, другая же травма на плече могла быть компенсирована доспехом. Все удары воины получили «в лицо» (в прочих массовых захоронениях изрядное количество приходится на спину и затылок бегущих) – это были профессионалы, сражавшиеся до конца.

Продолжим изучать святую землю.

Сидон

В XIII веке Сидон был важным портовым узлом крестоносцев на юге современного Ливана. В 1253 г. и 1260 г. он подвергся нападениям со стороны мамлюкского султаната и монголов, соответственно. Раскопки недалеко от замка Святого Людовика обнаружили два захоронения с 25 мужскими скелетами [10].

Большая часть ран свидетельствует не столько о бое, сколько о резне. Некоторые скелеты демонстрировали зажившие раны, свидетельствующие о боевой профессии носителя, однако, в отличие от солдат из Вадум Яакоб здесь сражение, если и было, то скоротечным и быстрым психологическим сломом. Часть скелетов имеют травмы на руках – видимо, они закрывались от ударов. Большая часть поражений сконцентрирована на верхней части скелетов, их рубили всадники сверху. Обратите внимание на большую концентрацию полос на шейных позвонках – это следы казни с отсечением головы. Оружие присутствовало во всех вариациях, из любопытного я пометил удар острием с дробящим эффектом – это характерно для булавы с шипами. Острие шипа сначала входило в тело, следом булава дробила кость.

Еще пара-тройка могилок и будем подводить итоги?

Восточная Европа XVI-XVII век

Перенесемся в район Бухареста конца XVI века Михай Храбрый, князь Валахии вступил в переговоры с коллегами из Трансильвании и Молдавии, дабы покончить с зависимостью от Османской Турции. Миша был не только Храбрым, но и Хитрожопым, поэтому под шумок европейской перемоги, в 1594 г. перебил турецких кредиторов в Бухаресте, на чьи займы неплохо себя ощущал. Османы юмора не оценили и пошли разбираться, результаты чего, видимо, и раскопали [12]. В 35 метрах от кладбища храма Святого Саввы нашлась могила с тремя мужчинами, которые суммарно получили 24 удара.

Помимо непосредственно боевых травм, эти ребята и при жизни нахватали переломов (все они сведены на картинку выше). Непосредственно травм от оружия – 24.

Первый мужчина получил два удара по голове, что характерно одна травма была нанесена, вероятно, булавой (lesion 2), другая клинком (lesion 2). Прочие травмы на скелете были прижизненными.

Второму не повезло сильнее – 18 (!) травм. В правом ребре наконечник стрелы, на локтевом суставе с той же стороны зарубка от клинка, похожая на перехват при контратаке. Мушкетная пуля в шейном позвонке и рядом след от удара мечом. Череп изрублен в кашу, в нескольких местах. В общем, денек не задался.

Термин lesion я не перевожу, чтобы было легче ориентироваться на схеме выше

Скелет 2: lesion 6, травма мечом, проходящая через носовую кость, левую скулу кость и верхнюю челюсть (А); lesion 11, травма мечом 3-го шейного позвонка (Б); lesion 13, шестое правое ребро с наконечником стрелы (В); lesion 12, 4-е мушкетная пуля в позвонке

Вкратце, этот воин должен был выглядеть так

Третий мужчина, которому проломили голову и обезглавили, считай, легко отделался. Если подытожить, нападавших было от 3-5 человек, скорее 5 или даже больше, учитывая разнообразие оружия – булава, два типа сабель, лук и мушкет. Кроме того, повреждения пересекаются, т.е. это не один боец доставал из инвентаря разное оружие быстрым доступом, а одновременно нападали с нескольких сторон.

Захоронения XVII века, например, могила воинов погибших при Лютцене (1632) уже демонстрируют многочисленные травмы на корпусе, что можно связать с постепенным отказом от доспехов в силу развития огнестрела [13]. Но захоронения Тридцатилетней войны уже не так интересны – по ним уже видно, что первую скрипку играет огнестрельное оружие, чуть ли не половина скелетов прострелена.

Кратенько последняя черепушка XV века из Сербии и идем к выводам [14].

Выделяет ее то, что умер он не от травмы топором, а судя по пористому характеру вокруг раны, от инфекции спустя несколько месяцев.

Подводя итоги

Есть любопытная тенденция для всех захоронений – большинство травм приходится на голову, даже те, которые мы не можем сопоставить с какой-то битвой [17, 18]. Исключение составляет разве что скелеты с кладбища Fishergate, которые имеют большой процент травм на ребрах и грудной клетке [2]. Висбю тут несколько выбивается, но в остальном картина боя понятная. В фильмах мы часто видим, как воин наносит смертельный удар, протыкая оппонента мечом (тот еще обычно пучит глаза на противника), в действительности же сердце было малоинтересно древним бойцам. Что иронично, в кино стрелять любят в голову, а протыкать тело, но сравнивая захоронения XVIII-XIX и XV веков наблюдалась обратная картина [21].

Основная цель голова, причем вне зависимости от оружия – палица или меч. Дробящее оружие, к слову сказать, с одной стороны встречается во множестве захоронений, но в процентном отношении радикально уступает клинковому. Как будто на каждую катку берут дуболома с булавой, но одного достаточно.

Тело по очевидной причине было невыгодной целью – щит, ребра, внутренние органы, все это не гарантировало мгновенный вывод бойца из строя. Тем более, тот получив смертельную травму, мог задаться целью, забрать обидчика с собой, уже не глядя на свои раны.

Но возникает другой вопрос, на который все исследователи отвечают по-разному, ГДЕ ШЛЕМЫ?!

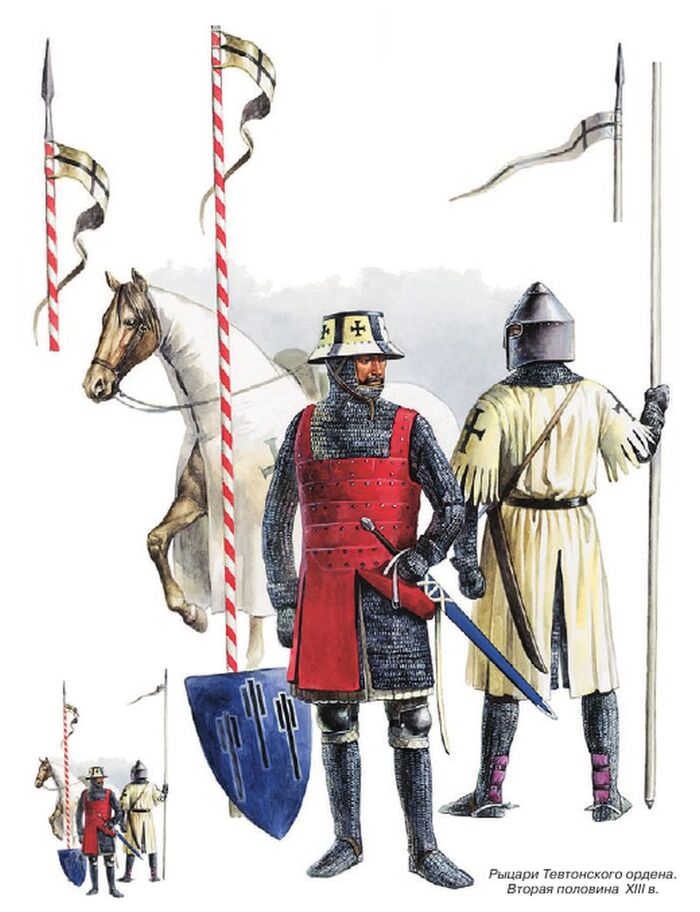

С одной стороны, мы часто видим на картинках воинов во впечатляющих шлемах в любой из рассмотренных эпох. Проблема в том, что это шлемы всадников, которые действительно были максимальное закрытыми, что невольно породило ошибочное представление, что чем больше железа, тем «лучше» доспех.

Типы шлемов у всадников по векам

Скелеты из исследованных захоронений погибли в пешем бою по большей части, а у пехотинцев совсем иные принципы. Они использовали открытые шлемы, например, один из самых лучших доспехов с точки зрения металлографии

Среднеуглеродистая сталь (0,5 %) с малым количеством шлаковых включений, шлем имеет твердость 415 HV по Виккерсу, левый наруч 517 HV, а один из тассетов 200 HV.

Броня XVI века одного из самых видных офицеров ландскнехтов Карла V, полевой доспех Конрада фон Бемельберга, изготовлен Вольфгангом Гроссшеделем, лицо открыто. Более старые шлемы типа шапель-де-фер не просто так называют «фамым лутфым флемом»

Возвращаясь к битве при Таутоне, можно вспомнить, что сначала воин получил несколько ударов в лицо, а потом его переворачивали мечом, от чего на черепе осталась зарубка, возможно, она указывает на последствия срывания шлема. Весьма вероятно, что удары в лицо имели цель вывести из строя воина, после чего снять с него шлем (мечом, ногами, как угодно в суматохе боя) и нанести финальный удар по черепу.

Но это профессиональный воин, насколько мы можем судить по зажившим ранам, большая же часть пехотинцев была образована из среды ополчения. Или попросту это были обычные мирные жители, которые сами себя снаряжали. И вот тут уже начинаются проблемы, я в своей статье касался вооружения ополченцев Невшателя (1470 года) и Монбельяра (1474). У первых, несмотря на то, что это были горожане, да и сам город богаче соседей, шлемов не имело больше половины военнообязанных. В Монбельяре статистика гуляет по смотрам очень сильно, включая как периоды серьезной ошлемезации в 1474 больше 80 % его имели, из которых 65 % приходится на кольчужные капюшоны (это вот та грустная черепушка на заглавном фото) и 15 % на салады.

Но другие периоды могли куда сильнее «гулять», сельские ополчения демонстрировали разлет 20-80 % шлемов. Например, на смотре 1480 спустя всего шесть лет после прошлого рекордного, показатели были куда скромнее всего 23 % с защитой головы. Городское ополчение было более однородно и стабильно обеспечивало 55-64 % [15].

В одном бургундском ордонансе шлем вообще не был обязателен для пикинеров в XV веке [16].

По таким разрозненным данным сложно дать общую цифру, но, похоже, что золотое сечение в виде половины ополченцев без шлемов давало хороший вклад в то, что могилы завалены пробитыми черепами.

Могли ли шлемы пробиваться? Ну, скажем, металлография ранних «шапелей» из эстонского музея XIII века дает печальные 150-190 единиц твердости по Виккерсу [19]. Это мягче мечей того времени, но травму вследствие пробития я поставлю под большой вопрос.

Стоит также учитывать тотальную бедность пехотинцев XV века, те же ландскнехты вообще изначально представляли собой нищий сброд, неудивительно, что по дырявым черепушкам немцев, погибших при Дорнахе нынче диссертации пишут [19]. Потерпите)))

Битва при Дорнахе 1499 г.

Финальное сражение Швабской войны в ходе которой силы Швейцарской Конфедерации разгромили объединенные войска Священной Римской Империи, в очередной раз подтвердив свою независимость и суицидальные (пока что) перспективы по войне с лучшем пехотой своего времени.

Вскоре после битвы была построена часовня, где и хранили кости павших бойцов. "Часовня скорбящих костей" (Kapelle zum elenden Gebein), где хранилось 4000 черепов в 1783 году. Как это часто бывает, до наших дней сохранилась малая часть

Из подходящих для исследования сохранилось 106 черепов и 33 бедренных кости (19 правых, 14 левых) - это немного, но это честные косточки.

Из 106 черепушек повреждено было 102 (!), т.е. 96 %, суммарно они выловили 417 повреждений, примерно по 4 на брата. Было повреждено 4 бедренных кости суммарно шестью ударами, тут все скромнее - четыре резаных и две колотых раны. Распределение травм по типам оружия довольно типично и бьется с прочими битвами

Большая часть травм резаные, к ним относятся удары клинком, скорее всего большая их часть приходится на алебарды и мечи. Что интересно, авторы провели серию натурных испытаний, перековав несколько образцов швейцарского оружия из Музея Золотурна, детально воспроизведя из размеры. После чего поколотили манекены полученными вундерфавлями, получив набор типов повреждений от каждого оружия. Любопытно, но травма от алебарды в целом была идентична и неотличима от удара мечом. Я поясню, в чем для меня интерес - удар топором достаточно легко в других исследованиях фиксировался за счет сколов кости. Т.е. грубо говоря, топор проламывает, а алебарда и меч прорезает, причем как отмечают авторы одно не отделить от другого. Огнестрельные ранения составляют 1 %, что меньше погрешности, что неудивительно, по состоянию на конец XV века погоды он еще не делал. Колотые раны объединяли в себе, как удары пиками или копьями, так и травмы от оружия с наконечником типа клюв - чекан или крюк алебарды, а то и вовсе стрелы/арбалетные болты. Дробящее оружие как всегда в меньшинстве (но обязательно присутствует), на его долю пришлось всего 7 % ударов. Для сравнения с другими битвами

Как я и говорил, Висбю выбивается из общей картины, по сравнению с прочими битвами, голова там не так уж страдала. Процент повреждений головы, хотя и кажется астрономическим, что некоторые историки в начале века даже пытались объяснить тем, что солдаты не успели надеть шлемы [22]. Но он почти процент в процент совпадает с Таутонским соотношением, поэтому Висбю отражает специфические приемы боя [23].

Самым примечательным из диссертации я бы выделил, вот этого бравого зольднера, который получил в голову специфическим мечом с «пламенеющим» клинком или попросту фламбергом:

Спасибо, брат, поработал головой во благо науки.

Не многие имеют стиль, не многие могут соблюдать стиль. Не все пехотинцы имеют стиль, но у каждого ландскнехта он есть. Когда наемник покупает на деньги не доспехи, а платье - в этом есть стиль. Стиль был у Фрундсберга, Винкельрида и Бемельберга.

На нем ремастер и закончим – берегите голову пикабушники.

Примечания

1. Ingelmark, B. (1939) The Skeletons. Глава IV в книге B. Thordeman, ed. (1939) Armour from the Battle of Wisby 1361. Chivalry Bookshelf. Highland Village, TX.

2. Диссертация Matzke J. K. W. Armed and Educated: Determining the Identity of the Medieval Combatant. – University of Exeter (United Kingdom), 2011.

3. Boylston A. Evidence for weapon-related trauma in British archaeological samples //Human osteology in archaeology and forensic science. – 2000. – С. 357-380.

4. Eva Forsom, Lene Warner Thorup Boel, Bo Jaque, Lene Molleru. The death of a medieval Danish warrior. A case of bone trauma interpretation. Scandinavian journal of FORENSIC SCIENCE Nordisk rettsmedisin. VOLUME 23 - No 1 - 2017 - Page 13-20

5. Shannon Novak Battle Related Trauma. In Blood Red Roses: The Archaeology of a Mass Grave from the Battle of Towton AD 1461, second revised edition, edited by Veronica Fiorato, Anthea Boylston and Christopher Knüsel, pp. 90-102. Oxbow Press, Oxford.

6. Kjellström A. A sixteenth‐century warrior grave from Uppsala, Sweden: the Battle of Good Friday //International Journal of Osteoarchaeology. – 2005. – Т. 15. – №. 1. – С. 23-50.

7. Fernández Á. P. et al. Perimortem fractures in the osteological collection of Aljubarrota (Portugal) //Journal of Anthropological Archaeology. – 2015. – Т. 40. – С. 82-88.

8. Cunha E., Silva A. M. War lesions from the famous Portuguese medieval battle of Aljubarrota //International Journal of Osteoarchaeology. – 1997. – Т. 7. – №. 6. – С. 595-599.

9. Mitchell P. D., Nagar Y., Ellenblum R. Weapon injuries in the 12th century Crusader garrison of Vadum Iacob Castle, Galilee //International Journal of Osteoarchaeology. – 2006. – Т. 16. – №. 2. – С. 145-155.

10. Mikulski R. N. R. et al. Weapon injuries in the crusader mass graves from a 13th century attack on the port city of Sidon (Lebanon) //Plos one. – 2021. – Т. 16. – №. 8. – С. e0256517.

11. Giuffra V. et al. Weapon‐related cranial lesions from medieval and renaissance Turin, Italy //International Journal of Osteoarchaeology. – 2015. – Т. 25. – №. 5. – С. 690-700.

12. Constantinescu M. et al. Fighting to the death: weapon injuries in a mass grave (16th–17th Century) from Bucharest, Romania //International Journal of Osteoarchaeology. – 2017. – Т. 27. – №. 1. – С. 106-118.

13. Nicklisch N. et al. The face of war: Trauma analysis of a mass grave from the Battle of Lützen (1632) //PLoS One. – 2017. – Т. 12. – №. 5. – С. e0178252.

14. Roksandic M., Wood C., Vlak D. Death in the line of duty: late medieval burials at the site of Lepenski Vir, Serbia //International journal of osteoarchaeology. – 2007. – Т. 17. – №. 6. – С. 635-642.

15. Pégeot P. L’armement des ruraux et des bourgeois à la fin du Moyen Âge: l’exemple de la région of Montbéliard’ //Guerre et société en France, en Angleterre et en Bourgogne, xive–xve siècle. – 1991. – С. 237-60.

16. А. Куркин, «Бургундские войны. Том 3. Часть 2. Армия Великих герцогов Запада», М., Фонд «Русские Витязи», 2023. – 248 с., С. 91

17. Bennike P., Rebellion, combat and massacre: a medieval mass grave at Sandbjerg near Næstved in Denmark, In: Otto T., Thrane H., Vandkilde H. (Eds.), Warfare and Society, Aarhus University Press, Aarhus, 2006, 305-318

18. Weapon-related Cranial Lesions from Medieval and Renaissance Turin, Italy V. GIUFFRA, L. PEJRANI BARICCO, M. SUBBRIZIO AND G. FORNACIARI. International Journal of Osteoarchaeology Int. J. Osteoarchaeol. 25: 690—700 (2015)

19. Mäll J. Un casco de tipo kettlehat o chapel-de-fer del s. XIII procedente de Kodasoo, Estonia //Gladius. – 2011. – Т. 31. – С. 83-92.

20. Cooper C. Forensisch-anthropologische und traumatologische Untersuchungen an den menschlichen Skeletten aus der spätmittelalterlichen Schlacht von Dornach (1499 n. Chr.) : дис. – Verlag nicht ermittelbar, 2009. P. 151

21. Cooper C. Kriegsverletzungen an historischen Skeletten aus der Schweiz. In book: Traumatologische und pathologische Veränderungen an prähistorischen und historischen Skelettresten - Diagnose, Ursachen und Kontext (pp.113-123) Editors: Jürgen Piek, Thomas Terberger

22. Schwerz F. Skelettreste aus dem Schlachtfelde von Dornach. – Verlag nicht ermittelbar, 1907.

23. Holst M., Sutherland T. Towton revisited: analysis of the human remains from the Battle of Towton 1461 //Schlachtfeld und Massengrab: Spektren Interdisziplinärer Auswertung von Orten der Gewalt. – 2014. – P. 125.

Часть 4. Битва при Гераклее

Первая часть здесь

Прежде чем мы сделаем шаг на поле битвы вместе с Пирром, необходимо оглядеться вокруг. Как выглядели римляне, мы знаем из прошлой статьи, теперь же пришла пора описать войска эпирского царя.

Армия Пирра должна была насчитывать около 20-25 тысяч человек, римляне же превосходили его по численности на 5 000-10 000. Оценки, естественно, приблизительные и в зависимости от исследователей могут гулять в пользу любой из сторон. У Пирра было около 3000 всадников (включая ударную конницу фессалийцев), 20 слонов, 2000 лучников, 500 пращников, а остальные воины относились к линейной тяжелой пехоте.Что она из себя представляла, до сих пор ведутся оживленные дискуссии – известно, что 5000 человек были классическими македонскими фалангитами.

Так вот, что из себя представляли тарентинцы и собственно национальные части Эпира (феспроты, хаоны, молоссы) мы доподлинно не знаем, но вероятно это могли быть классические гоплиты. Что касается защитного вооружения, то здесь мы можем экстраполировать сведения о защите македонских фалангитов, которым по уставу полагался льняной панцирь.

Всадники Пирра, включали фессалийцев, наряду с македонской конницей были самыми грозными кавалеристами ближнего боя того времени.Вооружение их состояло из ударного копья ксистона с двумя наконечниками (второй служил втоком и запасным оружием), корпус защищался все также льняным панцирем, а шлем был бронзовым беотийского типа.

Также Тарент славился собственной конницей о боеспособности, которой говорит то, что впоследствии термин «тарентинцы» стал собирательным, обозначая тип всадников. В отличие от фессалийцев, которые типологически относились к тяжелым всадникам, почему-то этот момент всегда вызывает возмущение в комментариях. Тарентинцы были «средней» конницей, т.е. по античным тактикам были би - сражались как в ближнем, так и дальнем бою. На вооружении они имели два-три дротика и щит в придачу, что отличало их от фессалийцев. Также, возможно, при Пирре были какие-то части из непосредственно личной гвардии, которые на вооружении могли иметь стальные кирасы и шлемы из того же материала, насколько мы можем судить по находкам из Продроми.

И наконец, двадцать слонов, о них поговорим уже в ходе битвы.

Плюс, легкая пехота

Обе стороны заняли позиции по разные стороны от реки Сирис, и Пирр лично отправился на разведку. Плутарх доносит знаменитый разговор царя со своим соратником:

Пирр верхом отправился к реке на разведку; осмотрев охрану, расположение и все устройство римского лагеря, увидев царивший повсюду порядок, он с удивлением сказал своему приближенному Мегаклу, стоявшему рядом: «Порядок в войсках у этих варваров совсем не варварский. А каковы они в деле — посмотрим».

Хотя фаланга вполне была способна форсировать реки и вступать с ходу в бой, что показали примеры битв Александра, Пирр явно осторожничал, предпочитая занять выгодную позицию за Сирисом, отдав право ломать строй при переправе противнику. Кроме того, он ждал подхода союзников, и бить первым не было никакого стимула. Публий Левин, командующий римской армией, допускать усиления противника не собирался, поэтому бросил войска через реку, причем не частями, которые могли бы быть отброшены немногочисленными эллинскими отрядами, которые сторожили переправу. Нет, в бой шла вся римская армия – пехота переходила вброд, а конница в нескольких местах, окружая авангард эпирского царя. Первый ход римлян был сильным, в какой бы выгодной позиции ни находилась пехота греков, фаланге требовалось время на развертывание и поймай легионеры их в этот момент, наступил бы коллапс. Этот маневр Пирру пришлось купировать самому, в бой царь лично вел три тысячи всадников. На этом этапе сражение развивалось драматично, конница эпирской армии завязла в бою с римскими всадниками, а самого царя чуть было не убил френтан(италийское племя) по имени Оплак, который поразил царского коня копьем.

Самого Пирра увезли телохранители, следом отступила и вся его кавалерия. Свой плащ царь молосов передалМегаклу, за которым начали с упоением гоняться римляне, а сам эпирот повел в бой фалангу, которая успела развернуть порядки. Интересно, что уловка с передачей царских одежд другому, хоть и отвела удар от самого Пирра, но чуть было не сыграла против него – Мегакла убил римлянин Дексий и поспешил показать трофейный плащ Левину. В итоге царю эпиротов пришлось открывать лицо и доказывать своим войскам, что он жив-здоров. В общем игра в сифу себя не оправдала.

Фаланга столкнулась с легионерами, которые только форсировали реку и…. Завязла. Плутарх риторически описывая ожесточенность боя, подчеркивает, что «семь раз противники поочередно то обращались в бегство, то пускались в погоню за бегущими». Это, конечно, звучит неправдоподобно, но факт в том, что прославленная фаланга не могла ничего сделать с римлянами. Впрочем, ничего страшного в этом не было, главный удар эллины наносили конницей, пока пехота держала центр. Но при Гераклее Публий Левин достал из рукава последний козырь, как сообщает историк Зонара, римляне спрятали часть конницы в засаде и, сейчас она шла в атаку.Фаланга связана боем с пехотой римлян, конница греков отступила – удар во фланг должен смять порядки Пирра. Публий Левин ставил шах тому, кого Ганнибал называл вторым после Александра.

Чтобы понять то, что произойдет дальше, вернемся на двадцать один год назад в 301 год до н.э. – битва при Ипсе. Полководцы Александра Великого делят его державу – Антигон Одноглазый со своим сыном Деметрием против коалиции Селевка, Лисимаха и Плейстарха. Семьдесят тысяч против шестидесяти четырех. Деметрий на правом фланге во главе со всадниками смял противостоящий левый фланг союзников, устремившись в погоню. Его отец, Антигон в центре вел ожесточенный бой – фалангу окружили, но он до последнего оставался в бою, ожидая прихода сына. Деметрий отчаянно пытался прорваться на помощь к отцу… Навстречу Деметрию выступил Селевк, будущий основатель могучей державы Селевкидов.

Он развернул слонов, отрезав всадников Деметрия. Антигон бился до конца, ища глазом сына, но тот пробиться не смог - отец пал под градом копий. Тогда же среди войск Деметрия был и молодой эпирский царевич, которому исполнилось восемнадцать. Он видел все и запомнил.

Итак, мы снова на берегу Сириса, фаланга изнемогает в битве с легионерами, а из засады в атаку идет римский конный отряд, который должен обрушить армию Пирра, но тот выводит на стол последнюю фигуру – двадцать слонов. Слишком мало, чтобы использовать против пехоты римлян, но достаточно чтобы отбить атаку всадников. Эпирот повторяет маневр Селевка при Ипсе, парируя удар римской конницы, и вместо удара во фланг эпиротам всадники Левина бросаются в бегство. Пирр делает последний ход - атака всадниками по связанной боем с фалангой римской пехоте. Шах и мат.

Фронт армии Левина рухнул, римляне бегут.Потери сторон разнятся по оценкам, но явно были значимыми у обеих армий, Иероним из Кардии дает наиболее близкие оценки – 4000 у Пирра и 7000 у римлян.

Фабриций, разбивший ранее луканов и бруттиев сказал тогда "Не эпироты победили римлян, а Пирр — Левин". В этом что-то есть, ведь если еще раз просмотреть ход битвы, то видно, что непосредственно армия греков, несмотря на более высокий уровень тактической организации никакого превосходства не показала. Сначала фессалийцы (а это лучшая греческая ударная конница) не могут отбросить италийских всадников, затем фаланга Пирра атакует легионеров сразу после переправы, явно находясь в лучшем положении, но увязает. Тем не менее несмотря на все неудачи своего войска, Пирр смог парировать ходы Левина, связав его силы и нанеся два сокрушительных удара – сначала слонами, затем вернув в бой всадников и опрокинув армию римлян. Чего это ему стоило, видно по потерям – 4000 человек, 13-15 % от общей численности, цифры характерные для поражения, впрочем, 7000 римлян уже разгром.Но «Пиррова победа» была еще впереди…

Часть 5. Битва при Аускуле.

Поражение при Гераклее для римлян было весьма унизительным. Конечно, мы погружены в источники, прошедшие через фильтр главенства Рима, поэтому на страницах античных авторов, Пирр в каждой битве с легионерами был в шаге от поражения, но между строк пощечина читается довольно явно.

Сильно по самолюбию римлян бил также тот факт, что в городе любили порассуждать на тему того, что загляни Александр к ним, никакого завоевания не случилось бы. Однако вместо Александра зашел эпирский царь, который по статусу не дотягивал даже до диадохов, стоящих явно ниже знаменитого македонянина.

Сейчас же Пирр уверенно двигался по «римской» земле, освобождая греческие и луканские города, заодно пополняя армию отрядами лояльных племен. Непосредственно в Рим жеэпирот направил свою правую руку фессалийца Кинея, который должен был взятками и речами заключить мир. По версии римских авторов, Киней там умолял римлян пощадить Пирр и закончить войну, заваливая все подарками.

И в целом сенат, видимо, был не особо против мира (по крайней мере, его часть), пусть даже с заметными потерями в части влияния, но тут слово взял Аппий Клавдий, бывший уважаемый государственный муж, который ослеп на старости лет. Его на носилках принесли к курии, а сыновья помогли войти. Аппий Клавдий сетовал на то, что самым страшным проклятием считал слепоту, но теперь хотел бы и потерять слух. Он распекал нерадивых сенаторов, которые быстро забыли свои бахвальские речи о том, что легко бы бросили вызов Александру. Клавдий требовал отвергнуть предложения Пирра:

«Вы боитесь молоссов и хаонов, которые всегда были добычей македонян, вы трепещете перед Пирром, который всегда, как слуга, следовал за каким-нибудь из телохранителей Александра, а теперь бродит по Италии не с тем, чтобы помочь здешним грекам, а чтобы убежать от своих тамошних врагов. И он обещает доставить нам первенство среди италийцев с тем войском, что не могло удержать для него самого и малую часть Македонии! Не думайте, что, вступив с ним в дружбу, вы от него избавитесь, нет, вы только откроете дорогу тем, кто будет презирать нас в уверенности, что любому нетрудно нас покорить, раз уж Пирр ушел, не поплатившись за свою дерзость, и даже унес награду, сделав римлян посмешищем для тарентинцев и самнитов»

Здесь стоит немного пояснить взгляды и философию римского общества того времени, Аппий Клавдий давил на самое больное – потерю римлянами virtus. Термин, ближайший аналог, которого в современном языке – честь, хотя, конечно, он был многогранным: добродетель, доблесть, достоинство. Естественно, отдавленное самолюбие было, вряд ли единственной причиной отказа от переговоров – Рим обладал значительными мобилизационными возможностями, не даром Киней сравнивал их с лернейской гидрой, которая отращивает голову на месте отрубленной. Кроме того, никуда не делись экспансионные амбиции вечного города, ну и плюс к моменту посольства Кинея римляне уже успешно завершили войну с этрусками, а значит, высвободили опытные войска. Кто знает, не тянул ли Рим время, играя в переговоры?Как бы то ни было, предложения Кинея отвергли, и он отправился к Пирру с ответом, что пока эпиротец не отступит до границ 280 года, мира не будет.

Следом из Рима было отправлено посольству к царю для переговоров о судьбе пленных. Среди послов был уже известный нам Гай Фабриций, чье слово по версии Кинея было для римлян решающим. Этим попытался воспользоваться Пирр, ура-патриотичная римская пропаганда в лице Флора приписывает царю готовность отписать в адрес Фабриция часть царства, поскольку "сразу же после своей первой победы этот изворотливый человек, познав римскую доблесть, тотчас же разуверился в оружии и принялся за происки". По Евтропию же посол отказался не много, ни мало, а от четверти эпирского царства, думаю, имей римский дипломат желание, он бы сторговался на половину и дочь царя Олимпиаду в придачу, ну или сына – времена были смутные. Впрочем, если отбросить римскую пропаганду, нет ничего странного в попытках сманить Фабриция, дипломатия и заговоры были эффективными инструментами эпирского царя, что на себе успел испытать Деметрий Полиоркет.

Однако даже убеждения в том, что это не взятка, а лишь щедрый подарок в знак гостеприимства, не убедили посла. Тогда Пирр решил прибегнуть к театральному жесту, на следующий день позади Фабриция спрятали слона занавесом и по знаку царя, отдернули его. Животное громко затрубило, что должно было впечатлить посла, который никогда не видел слонов, но тот лишь улыбнулся и произнес: "Право, сегодня вид этого чудовища смутил меня не больше, чем вчера — золото".Римлянин завоевал уважение Пирра и царь отпустил с ним пленных, чтобы те увиделись с близкими и отпраздновали Сатурналии (декабрьский праздник), но с условием, что они вернутся. Встречный жест Рима был не менее красноречив, Сенат постановил карать смертной казнью тех, кто отказался, быв возвращаться в плен к эпироту.

Пирр дошел до Анагнии города в 53 километрах от Рима и… И в общем-то, на этом наступательный потенциал эпирота был исчерпан, возможно, он рассчитывала на союз с этрусками и удар по Риму с двух сторон, но те были разбиты и уже замирились со своими победителями. В тылу зализывал раны Левин с остатками войска в Капуе и игнорировать его было нельзя, а территории вокруг Рима оказались куда лояльнее к нему, нежели к чужеземному царю. Кампания переставала быть томной, и эпирец отправился обратно, благо значительная добыча и множество пленников, перегружавшие войско, давали прекрасный повод завершить поход на этот год. На обратном пути Пирр встретился с остатками войска Левина, занявшего удобное место и, не желая биться в лоб о надежные позиции, царь приказал войскам громко кричать и бить в щиты, чтобы напугать римлян. Те, в свою очередь, ответили тем, что начали кричать еще громче и колотить в свои щиты сильнее эпиротов.

Вдоволь поорав друг на друга, стороны разошлись по зимним квартирам. Кампания 280 года завершилась несмотря ни на что в пользу Пирра - впереди был второй раунд противостояния.

Битва при Аускуле

Консулами в 279 году были назначены Публий Деций Мус и Публий Сульпиций Саверрион. Им было поручено командование войском, которое должно было выбить Пирра из Италии.

Сражение известно по трем относительно подробным сведениям Плутарха, Зонары и Дионисия Галикарнасского, прочие авторы ограничиваются весьма фрагментарными упоминаниями, некоторые из которых весьма занятны, но об этом позже.

Оценки численности войск довольно сильно гуляют – Дионисий сообщает о 70 тысячах с каждой стороны, в том числе 8 тысяч всадников у каждого. Фронтин же говорил о 40 тысячах в каждой армии. Исследователи по-разному относятся к этим цифрам, кто-то принимает цифры Дионисия, другие соглашаются с Фронтином. Я скорее разделяю оценку Фронтина, сами по себе возможности собрать армию в 70 тысяч человек для этого времени, не были чем-то невообразимым, но все же были характерны для крупных армий диадохов. Плюс 8 тысяч всадников с каждой стороны или же 16 тысяч на круг для обоих, при условии оторванности Пирра от своих источников пополнения, вызывают сомнения, хотя, конечно, нельзя сказать, что и это невозможно. С другой стороны, 40 тысяч с каждой стороны Фронтина выглядят притягательным объяснением того, что суммарная численность двух армий превратилась в иных источниках в оценку того, чем располагал каждый из противников. В любом случае, на текущем уровне источников, мы можем лишь принять чью-то точку зрения.

Дионисий сообщает, что битва шла два дня, первый был неудачным для эпиротов- римляне, пользуясь неудобством местности для войск Пирра, оттеснили царские силы. Однако успех, видимо, был довольно ограниченным, и развить его римляне не смогли, главный бой разыгрался уже на следующий день. В этот раз Пирр смог занять ровную местность, удобную для действия всех частей его армии.

Диспозиция сторон хорошо описана Дионисием, отмечу только наиболее важные части, прочих же нанесу на схему с пояснениями.

Центр войска занимали племена Эпира, правый фланг войска Пирра достался македонской фаланге – это было самое уязвимое место (крайний воин справа не прикрыт щитом), поэтому там размещали самые надежные войска. Между македонянами и эпиротами строй был заполнен наемниками и мобилизованными тарентинцами, левый фланг составляли греческие наемники, которых замыкали самниты. Оба фланга прикрывала конница, по большей части из местных племен, представляющая в основном дротикометателей, за исключением фессалийцев справа и, вероятно, македонян слева. За главной линией Пирр расположил на удалении по флангам слонов, усиленных легкой пехотой (танки с сопровождением), сам же с царской конной гвардией «агемой» в 2000 человек разместился позади центра.

Римляне развернули против Пирра линейную пехоту, кроме того, сумрачный латинский гений подготовил еще и повозки с крюками, горящими жердями, косами, в общем, всем тем, что по их версии, должно напугать слонов.

Поскольку обе армии усилили свои правые фланги, то наибольшего успеха они и добились – македоняне, действуя на ровной земле, отбросили противостоящий им первый легион. А вот на левом фланге и в центре, дела у Пирра шли не очень – середину его войска потеснили легионеры, и царю пришлось бросать в разрыв резерв из слонов. Тут-то в бой римляне и повели свои чудо-повозки, возничие направили горящие факелы в морды слонов, а быки толкали конструкции вперед.

Вот только на слонах были размещены башни с бойцами, которые начали щедро осыпать возниц повозок дротиками, а охранение из легких войск подрезало сухожилия быкам, в результаты обслуга попрыгала с конструкций и бросилась бежать, врезавшись в легионеров, которые еще недавно планировали войти в прорыв и покрыть себя славой.

Однако ситуация все еще была неопределенной. Побежали брутии и луканы, а вслед за ними и тарентинцы, образовав внушительную брешь между македонянами и центром войска. Эту дырку бросилась закрывать часть агемы, а также некоторые всадники с правого фланга. По всей видимости, там они действовали достаточно эффективно, сначала дротикометатели осыпали римских всадников, затем делали поворот направо, уступая место фессалийцам, которые наносили удар в ближнем бою уже с копьями. О возможностях противостоящих им римлян говорит тот факт, что они предпочли спешиться и воевать как пехота. Соответственно, у Пирра появилась возможность снять оттуда часть конницы на помощь центру.

В это время произошло весьма неприятное для царя событие – подошли заплутавшие войска, посланные в помощь консулам, они вышли прямо возле лагеря эпиротов. Перед четырьмя тысячами пехотинцев и четырёмстами всадниками возникла уникальная возможность – впереди грозные войска Пирра, но нападение с тыла может деморализовать их, дав возможность окончательно разгромить армию эпирота.

Конечно, многие погибнут, но разве не стоит того великая победа?

Выбор был очевиден - неожиданное подкрепление, правильно оценив обстановку, ринулось грабить царский лагерь, подальше от резни внизу. Узнав о том, что царский лагерь атакован, Пирр отправил на перехват лучшие конные части и слонов. Захватившие лагерь, узнав о том, что им в ближайшее время светит увековечить имена в бою, закинули на плечи трофеи и подожгли лагерь, бросившись на соседний холм, куда слонам забраться было уже непросто. Отогнав грабителей, слоны и всадники снова обратились против третьего и четвертого легионов в центре, те заняли оборону на лесистой вершине холма, куда не могли забраться животные, но царские лучники и пращники накрыли их плотным «огнем».

На выручку им римляне бросили всадников, Пирр же греческих наемников и самнитов. Греки, образуя тяжелую пехоту, по всей видимости, нанесли тяжелые потери римской коннице и, в конечном, счете, консульская армия отступила в лагерь. В этой битве царь был ранен в руку пилумом. Командующий римской армией Публий Деций Мус погиб в бою, как и его отец, Публий Деций Мус, и также дед Публий Деций Мус. Среди римлян ранение также получил легат Гай Фабриций.

Пирр вернулся на пепелище, еще недавно бывшее его лагерем, и глядя на своего воина, радующегося победе, мрачно произнес «Если мы одержим еще одну победу над римлянами, то окончательно погибнем».

Часть 6. Пиррова победа

Обычно словосочетание «Пиррова победа» означает битву при Аускуле, однако, на самом деле это сражение произошло позже и не в жизни, а на страницах римских историков. Потеристорон при Аускуле были велики, наиболее достоверными можно считать данные Иеронима, которые приводит Плутарх «шесть тысяч римлян, а воинов Пирра, как сказано в царских записках, было убито три тысячи пятьсот пять», плюс сгоревший лагерь царя. Это позволило части римских авторов включить воображение на всю катушку, например, Флор и Евтропий объявили римлян победителями, в принципе, это неплохо гармонировало с той частью их рассказа, где Пирр после победы при Гераклее предлагал Фабрицию часть своего царства. Греческая же традиция, как и большинство современных историков, в победе Пирра не сомневается. Для античного мира был скорее характерен термин «Кадмейская победа», его смысл раскрывает Диодор

"Кадмейская победа" - общеизвестное выражение. Оно означает, что победители претерпевают несчастье, а побеждённые не подвергаются опасности из-за величины своего превосходства.

(2) Царь Пирр лишился многих эпиротов, которые переправились с ним, и когда один из друзей спросил, каково ему пришлось в бою, он ответил: "Если я добьюсь победы ещё в одном бою с римлянами, у меня не останется ни одного солдата из тех, кто переправились вместе со мной". Истинная правда, что все его победы были согласно пословице кадмейскими, ибо враг, хотя и побеждённый, никоим образом не были унижен, так как его власть была очень велика, в то время как победителю были причинены бедствия и несчастья, которые обычно сопутствуют поражению.

Римляне смогли нанести Пирру серьезный урон, многие его командиры погибли, также как и цвет войска. Но Рим проиграл, и гибель консула явно свидетельствовала об ожесточенности битвы, пусть остатки армии и смогли отступить в лагерь. Положение вечного города ухудшалось, но весной 278 года в дело вступил новый могущественный игрок. На Апеннинский полуостров прибыли 120 (или 130) кораблей во главе с Магоном. Карфаген выражал поддержку римскому народу и предлагал помощь в борьбе с иноземным захватчиком. Юстин и Валерий Максим, рассказывающие об этом посольстве, также говорят, как римляне отвергли предложения пунийцев с заверением, что привыкли вести войны собственными силами. Учитывая, что затем Ливий упоминает заключенный мирный договор, а Полибий приводит его полный текст, можно с уверенностью утверждать – миссия Магона была успешна, а принципиальность Рима в сообщениях Юстина и Валерия Максима относится к той же сфере, что и «Пиррова победа». Итак, текст мирного договора звучал следующим образом:

«Если римляне или карфагеняне пожелают заключить письменный договор с Пирром, то оба народа обязаны выговорить себе дозволение помогать друг другу в случае вторжения неприятеля, какая бы из двух стран ни подверглась нападению. (4) Если тот или другой народ будет нуждаться в помощи, карфагеняне обязаны доставить суда ластовые и военные, но жалованье своим воинам каждая сторона обязана уплачивать сама. (5) Карфагеняне обязуются помогать римлянам и на море в случае нужды; но никто не вправе понуждать команду к высадке на сушу, раз она того не желает»

После победы при Аускуле к Пирру начали прибывать послы, так что ему даже пришлось выбирать – Птолемей Керавн пал в битве с галатами и самое время занять Македонию или отбыть в Сицилию, чтобы выбить оттуда карфагенян. Непостоянство македонян явно сидело в печенках у эпирота, а вот удар по владениям Карфагена был вполне логичным продолжением кампании против римлян, которые как раз объединились против него с пунийцами.

В конце августа 278 года Пирр отплывает на Сицилию. Совокупные силы царя насчитывали 30 тысяч пехотинцев, из которых 8000 прибыли вместе с царем и 2500 всадников по большей части из числа сицилийцев. Как можно видеть, Пирра местные греки встретили с энтузиазмом, предоставив свои войска, чему явно способствовала деятельность верного Кинея, который подготовил отличную почву к прибытию царя.

После гибели тестя Пирра тирана Сиракуз Агафокла, Сицилия погрузилась в пучину гражданской войны. Наибольших успехов в ней добились двое – Соситрат, происходившей из враждебной Агафоклу семьи и командир наемников Фенон. Объединившись с ними, Пирр за короткое время разбил досаждавших грекам племя мамертинцев и выбил карфагенян из большей части городов, отбросив пунов к последней их оплоту на Сицилии городу Лилибей. Карфагенянам ясно светила потеря собственной колонии, поэтому они предлагали царю деньги и военную помощь в борьбе с Римом, об отчаянности их положение явно говорит, что фактически они шли на нарушение союзного договора. Пирр же гордо ответил, что заключит с ними соглашение, только когда они покинут Сицилию и принялся набирать гребцов для похода уже в Африку. Царь уже мало напоминал себя прежнего, обходительного дипломата, предпочитающего привлекать к себе сторонников обаянием. Сейчас он был больше похож на тирана, сицилийские греки откровенно роптали, а Фенон и Соситрат перестали ему доверять. Сосистрат перешел на сторону карфагенян, а Фенона царь убил, подозревая в измене. Это повлекло лавинообразную реакцию – сицилийцы, вчера приветствовавшие Пирра как освободителя, массово открывали ворота перед пунийцами и мамертинцами. Кроме того, двор царя атаковали письма тарентинцев, которые изнемогали под натиском римлян, что охотно перешли в наступление.

Покидая остров, Пирр бросил на прощание, «Какое ристалище для состязаний оставляем мы римлянам и карфагенянам, друзья!».

В ходе переправы обратно в Италию, по версии некоторых античных авторов, Пирр традиционно потерял в море всех. Ну, и по славной традиции с воскресшим из ниоткуда войском, разбил мамертинцев в количестве 10 000 человек. Сам царь получил ранение головы и пока его прикрывали гипасписты (личная гвардия), из рядов мамертинцев вышел грозный воин, вызывая Пирра на поединок, пока полководец не умер. Раздраженный эпирот растолкал телохранителей, которые пытались его удержать, вышел к противнику и одним ударом разрубил того надвое. Сомневаться в доблести царя не приходится, но вот возможности меча махайры (на ксифос я даже не ставлю) в руках Пирра явно были ограничены. Поэтому, полагаю, что все же на две половинки распался не весь мамертинец, а только его голова – такие травмы нам известны по найденным черепам фиванцев, убитых при Херонее. Впрочем, и этого хватило, чтобы энтузиазм врагов Пирра резко угас. В Тарент царь прибыл в сопровождении 20 000 пехотинцев и 2500 всадников. Шла зима 275 года.