ШимпаШимпанзе из Габона умеют колоть черепахнзе из Габона умеют колоть черепах

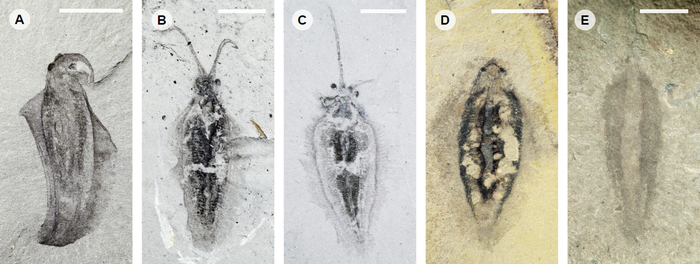

Рис. 1. Шимпанзе лакомится черепахой, которую он только что поймал и расколол о ствол дерева. Фото из обсуждаемой статьи в Scientific Reports

В ходе наблюдений за малоизученным сообществом шимпанзе в национальном парке Лоанго в Габоне зарегистрирован новый тип охотничьего поведения наших ближайших родственников. Почти все взрослые самцы данного сообщества в cухой сезон ловят черепах и раскалывают их сильными ударами о стволы деревьев. Как правило, добытчики делятся мясом с сородичами. Если обезьяна не сумела расколоть пойманную черепаху, ей может прийти на помощь кто-то из старших самцов. При этом почти всегда нашедшему тоже достается его доля мяса. Кроме того, зарегистрирован случай припрятывания недоеденной черепахи «на потом», хотя ранее дикие шимпанзе не были замечены за созданием продуктовых запасов. Исследование показало, что наши сведения о поведенческом репертуаре, когнитивных способностях и культурном разнообразии диких шимпанзе по-прежнему неполны.

«Элементы» уже рассказывали о беспрецедентных усилиях, предпринимаемых в последние годы приматологами для изучения поведенческого и культурного разнообразия диких шимпанзе. Эти усилия уже начали приносить плоды: открываются новые виды сложного поведения (У шимпанзе есть специальные деревья, в которые принято кидаться камнями, «Элементы», 09.03.2016), выявляются закономерности культурной эволюции шимпанзе (Антропогенная нагрузка на экосистемы обедняет культуру шимпанзе, «Элементы», 02.04.2019).

В статье, опубликованной 23 мая в журнале Scientific Reports, приматологи из Института эволюционной антропологии в Лейпциге и Оснабрюкского университета (Германия) сообщили еще об одном новом типе поведения, обнаруженном ими в сравнительно малоизученном сообществе шимпанзе из национального парка Лоанго (Loango National Park) в Габоне. Ежедневные наблюдения за «сообществом Рекамбо» (см. Rekambo community) проводились с июля 2016 по июнь 2018 года. Наблюдения велись не новомодным методом при помощи развешанных всюду видеокамер, а «по старинке»: ученые просто ходили за обезьянами и снимали их поведение на водонепроницаемые смартфоны. Большинство обезьян сообщества Рекамбо успели привыкнуть к антропологам и не обращают на них внимания.

Выяснилось, что большинство (семь из восьми) взрослых самцов сообщества время от времени ловят лесных черепах Kinixys erosa (см.: Зубчатая киникса) и поедают их, предварительно разбив брюшной щит (пластрон) черепашьего панциря мощными ударами о стволы или ветви деревьев. Кроме семи взрослых самцов, за этим занятием была замечена одна взрослая самка и два подростка обоего пола. Впрочем, ни самка, ни подростки не сумели расколоть пойманных черепах. Судя по всему, это требует немалой физической силы. Возможно, нужна и практика, чтобы отточить навык, но это пока только предположение.

Иногда поймавший черепаху шимпанзе долго (до 11 минут) таскал ее с собой, прежде чем находил подходящую «наковальню», чтобы расколотить добычу.

В общей сложности ученые пронаблюдали 38 случаев охоты на черепаху. Лишь в четырех из них рептилия спаслась (охотник не сумел разбить панцирь, ни от кого не получил помощи и бросил добычу). Еще в четырех случаях обезьяна, поймавшая черепаху, сама не смогла ее расколоть, но на выручку пришел кто-то из старших самцов. В 23 случаях самец, расколовший черепаху, поделился мясом с сородичами, включая тех, кто нашел добычу, но не справился с разделкой.

Главным добытчиком оказался альфа-самец по имени Панди: на его счету 18 пойманных и 20 успешно расколотых черепах. В 13 случаях Панди поделился мясом с соплеменниками. Второе и третье место делят самцы Литлгрей и Онумбу: каждый из них поймал и расколол по четыре черепахи, причем первый поделился с друзьями в двух, а второй — в трех случаях. Охотники не делились мясом только если никто у них не просил (или если рядом вообще никого не было). В ответ на выпрашивающие жесты угощение выдавалось всегда. Ни драк, ни иных проявлений агрессии при поедании черепах исследователи не наблюдали.

Все замеченные случаи охоты на черепах приходятся на сухой сезон (с мая по октябрь), когда черепахи, во-первых, более активны и чаще попадаются на глаза, во-вторых, громче шуршат палой листвой. Авторы не исключают, что шимпанзе в это время могут больше нуждаться в мясной пище, но это пока ничем не подтверждено.

Однажды вечером Панди, будучи в одиночестве, поймал и расколол черепаху, залез с ней на дерево, вкусно поужинал, но осилил только половину. Недоеденную добычу он пристроил в развилке ветвей. Затем Панди спустился на землю, прошел около 100 метров, залез на другое дерево, соорудил там себе гнездо и улегся спать. Утром он снова забрался на то дерево, где накануне (13 часов назад) оставил лакомство, и с аппетитом его прикончил.

Это чуть ли не первый случай припрятывания пищи «на потом», задокументированный у диких шимпанзе. По мнению авторов, если бы Панди не задумывался о будущем, а просто наелся и пошел спать (а потом проголодался, вспомнил и вернулся), то он, надо полагать, просто бросил бы недоеденную черепаху, а не стал бы ее аккуратно пристраивать в развилке ветвей.

Между тем некоторые исследователи до сих пор считают подобную предусмотрительность свойственной только человеку. Предполагается, что для этого нужны незаурядные когнитивные способности: ведь нужно понять, что хотя сейчас я сыт, но завтра опять проголодаюсь (см.: Обезьяны думают о будущем, «Элементы», 29.05.2006). Конечно, многие птицы и млекопитающие (особенно грызуны) запасают пищу впрок, но они это делают, скорее всего, инстинктивно. Считается, что у человекообразных обезьян нет инстинктов в строгом смысле этого слова (врожденных сложных последовательностей действий), так что они могут полагаться только на собственную смекалку, жизненный опыт и социальное обучение (копирование действий сородичей).

Исследование расширило имеющиеся представления о поведенческом репертуаре шимпанзе. Известно, что во многих сообществах шимпанзе есть традиции охоты на позвоночных, причем круг потенциальных жертв довольно широк. В него входят различные виды колобусов из родов Colobus и Piliocolobus, краснохвостые мартышки (Cercopithecus ascanius), павианы анубисы (Papio anubis), красные дукеры (Cephalophus natalensis) и кистеухие свиньи (Potamochoerus porcus). Однако охота на черепах ни разу не наблюдалась, хотя некоторые исследователи и предполагали такую возможность.

Остается загадкой, почему данное поведение до сих пор не было замечено в других сообществах шимпанзе, в том числе там, где и черепах много, и наблюдения ведутся давно и тщательно. Например, шимпанзе из национального парка Таи в Кот-д'Ивуаре умело колют орехи, но не черепах. Либо тамошним обезьянам и без того хватает белковой пищи (предположение, выглядящее крайне натянутым), либо это специфическая культурная традиция, некогда заложенная гениальным или просто удачливым первооткрывателем и сохраняющаяся в сообществе Рекамбо благодаря социальному обучению. В последнем случае мы допускаем, что у шимпанзе, не умеющего колоть черепах, очень мало шансов дойти до этого своим умом (или случайно наткнуться на удачную последовательность действий), однако для успешного копирования такого поведения у шимпанзе вполне хватает мозгов. Не исключено, что подобные культурные традиции — сложные последовательности действий, позволяющие завладеть ценным ресурсом — некогда сыграли важную роль в эволюции человеческого мозга и разума.

Источник: Simone Pika, Harmonie Klein, Sarah Bunel, Pauline Baas, Erwan Théleste & Tobias Deschner. Wild chimpanzees (Pan troglodytes troglodytes) exploit tortoises (Kinixys erosa) via percussive technology // Scientific Reports. 2019. V. 9. Article number: 7661. DOI: 10.1038/s41598-019-43301-8.

См. также:1) Дикие девочки-шимпанзе играют в куклы, «Элементы», 28.12.2010.2) Матери-шимпанзе делятся удочками с детенышами, чтобы помочь им научиться ловить термитов, «Элементы», 17.10.2016.

Александр Марков

https://elementy.ru/novosti_nauki/433483/Shimpanze_iz_Gabona...