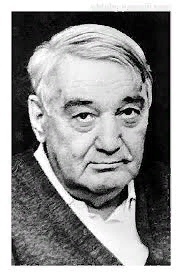

Лев Гумилёв (1912-1992) — известный деятель прошлого века, сын Николая Гумилева и Анны Ахматовой. В сфере его интересов были история, востоковедение, археология, этнография. Биография Гумилева чрезвычайно интересна, как и его жизненный путь. Вспомнить хотя бы то, что более 10-ти лет он провел в ссылке, участвовал в Берлинской операции. Но гораздо важнее его "амплуа", как ученого, ведь на его работы и авторитет ссылаются как доктора наук, так и популярные блогеры из Youtube (дико ведь слышать аргумент о том, что Гумилев описывал Чингисхана как голубоглазого и светловолосого человека?).

Имя Льва Николаевича популярно и в некоторых странах СНГ. В статьях о этногенезе народов не обходится без мнения этого этнолога.

Обзор взят из статьи к.и.н. Владимира Александровича Кореняко (1952 — 2016). Кореняко был главным научным сотрудником Государственного музея искусства народов Востока, автором публикаций по истории, археологии, этнографии, искусству древних кочевников, искусству монголоязычных и тюркоязычных народов. Журнал «Этнографическое обозрение», № 6, 2006 г., с. 22-35

Критических работ, направленных на разбор некоторых утверждений Льва Николаевича не так много (Почему? — на это ответит статья)

В 2007-м «Молодая гвардия» выпустила книгу серии «Жизнь замечательных людей» В.Н. Дёмина. В ней одобряется всё сказанное и написанное Л.Н. Гумилевым, а его критики удостоены, а определений «злопыхатели», «фальсификаторы», «записные хулители», «откровенные русофобы».

В 2014-м издательство «АСТ» опубликовало книгу С. Белякова «Гумилев сын Гумилева». Согласно аннотации это «самая полная биография русского историка». Такая оценка верна . Беляков создал в общем добротную обширную компиляцию, собрав практически все биографические данные вплоть до, казалось бы, малозначительных свидетельств, отзывов и слухов. А малоприятные факты Беляков отнюдь не пытается затушевать.

Понятие пассионария, как героя, ведущего за собой толпу уже полноправно используется многими людьми, не только в научном смысле. При этом забывается, что причина «пассионарных толчков», («последнее слово в теории этногенеза»), отведена…некоему космическому фактору. В этой связи Беляков описывает взаимоотношения Гумилева с биологом и генетиком Николаем Тимофеевым-Ресовским, который «терпеть не мог нечетких, научно не обоснованных концепций». Их соавторство так и не состоялось.

*Упоминания у западных авторов

Это экзотическая фигура с ярлыками «примордиалиста», «русского националиста» и даже «расиста». Хотя рассуждать, насколько его концепции, например идея русско-монгольского симбиоза, близки к националистическому движению сказать сложно. И.М. Брудни дает обзор хорошо известных фактов и останавливаясь в основном на роли ученого в активизации в 1970-1980-е тюркофильской и иной шовинистической публицистики (Brudny 1998). Французскую исследовательницу М. Ларюэль интересуют в основном соотнесенность идей Гумилева с евразийством 1920-1930-х а также неоевразийские идеи, распространившиеся в современной России благодаря ему (2000, есть и на русском).

О евразийских идеях и Гумилеве : Кузьмин(2005), Панарин(200), Янов(1992), Тишков (2005)

*Когда пришла популярность?

Историко-философские сочинения Льва Николаевича до второй половины 1980-х годов не публиковались нормальным способом. Многие считают, что работы были альтернативой и вызовом официальным дисциплинам — марксистско-ленинской социологии («историческому материализму»), историографии и этнографии поэтому и вызвали интерес.

Но что же изменилось ближе к 90-м? В дело вмешался ЦК КПСС! Гумилеву помог его приятель А.И. Лукьянов, Секретарь ЦК КПСС (1987—1988), кандидат в Политбюро, а позже — сподвижник Горбачева и последний председатель Верховного Совета.

«Заключение комиссии Отделения истории АН СССР о работах Гумилева по историко-этнической проблематике», от апреля 1987-го, написанное И.Д. Ковальченко, А.П. Новосельцевым, В.И. Козловым, С.А. Плетневой и П.И. Пучковым, поклонники этнолога расценивают как пример «травли Системой» (Ковальченко и др. 2003). Но если сопоставить опубликованные документы, то станет ясно, что Академия наук просто защищалась от напора Гумилева, рвавшегося на страницы академических журналов.

Л.A. Вознесенский вспоминал, как А.И. Лукьянов ходатайствовал за автора «пассионарной теории этногенеза» перед «ленинградскими и московскими руководителями разного ранга», причем «по мере своего административного роста сначала просил, потом уговаривал, затем — настоятельно рекомендовал и, наконец, просто указывал» (Вознесенский, 2003).

Все началось с небольшой дискуссии — серии статей в «Природе». Этому предшествовало появление в этом же журнале статьи Гумилева «Этногенез и этносфера» (1970)» Явление «пассионарности» в статье объяснялось «литературно»: «пассионарности» приписывалась «биохимическая природа» со ссылкой на В.И. Вернадского. Далее следовали три положительных отклика работников ленинградских вузов (Дроздов, Куренной, Семевский).

Владимир Иванович Вернадский (1863-1945) - ученый широкого профиля, создатель биосферного учения

Редакция позже выпустила небольшую статью директора Института этнографии АН СССР Ю. Бромлея (1970) о этносе и этногенез. Он не критиковал Гумилева, ограничившись парой безадресных абзацев.

В 1971 в «Природе» напечатали положительный отзыв тибетолога Б.И. Кузнецова. В тоже время появилась серьезная критика в статьях В.И. Козлова (1971: 71—74), учителя Гумилева М.И. Артамонова (1971: 75—77), Ю.К. Ефремова.

«Ответным словом» стала большая статья «Этногенез — природный процесс». Странно, что историк в ней отрицал балтский субстрат в этногенезе белорусов и объявил религиозные войны во Франции 16 в. этническим конфликтом между потомками кельтов и германцев с басками. Но ответа на главный упрек критиков — отсутствие ясного определения «пассионарности» не последовало. Это не могло не рассматриваться, как уклонение от прямой дискуссии.

На этом всё: Гумилев практически не печатается в академических изданиях и, за единичными исключениями (Серовайская 1980: 380—383), не участвует в академических конференциях. Академическая наука будто предпочла его не замечать.

В статье В.И. Козлова (1974) из 14 страниц 5 занимает пересказ Гумилева, 2 - пересказ положений исторического материализма, 2— пересказ тезисов географического и биологического детерминизма и лишь оставшаяся часть — непосредственную критику. Указав на то, что понятие «пассионарной личности» может быть отнесено к сфере психологии или даже психиатрии, Козлов приглашал разобраться в этом психопатологов; разбираться с внеземными факторами «пассионарных толчков» призвал астрологов; с темой востока — востоковедов. В то время как Гумилев спокойно рассуждал о разных темах, его оппонент предпочел вызывать экспертов.

Впрочем, критиков и «обзорщиков» работ, посвященных истории конкретных народов и стран, долгое время так и не появлялось! Казалось бы, вот «Поиски вымышленного царства» (1970) с концепцией о «комплементарности» русско-половецких отношений и о благотворном русско-золотоордынском «симбиозе»

Но всё обошлось отрицательной рецензией Б.А. Рыбакова (1971). А через 20 лет было опубликовано письмо Я.С. Лурье (1990), где досталось и Рыбакову. Впрочем, в 1994 Лурье всё же отметил вольное обращение Льва Николаевича с источниками «Древняя Русь в сочинениях Льва Гумилёва». Вот несколько интересных отрывков:

«Отсутствие сведений в летописи означает признание хазарской гегемонии» - заявил Гумилев в итоговой «хронософии» своей книги, - и эта формула лучше всего отражает его источниковедческие принципы…

...Все это было бы вполне терпимо, если бы книги Гумилева предлагались читателю как художественная литература, историческая беллетристика.

В итоге главным критиком стал писатель В.А. Чивилихин с работой «Память», где «отслоенные» факты (по Л.Н.Г.) были подробно рассмотрены (Филатова, 1998).

Критика «русофобства» от Кузьмина А.Г. роли не сыграла, так как назвать его академическим ученым сложно: будучи квалифицированным историком-медиевистом, он с 1980-х увлекся «национал-патриотической» публицистикой с уклоном на анти-массонскую конспирологию. Интересно, что статус Гумилева как «культовой фигуры» наблюдался как у перестроечных антикоммунистов 1980-х годов, так и национал-коммунистов начала 21-века.

Основные направления критики исторических работ Гумилева:

1) проблема «иудейско-хазарской химеры» и руссо-хазарские отношения

2) русско-половецкие отношения

3) датировка и авторство «Слова о полку Игорёве»

4) русско-золотоордынские отношения.

По мнению Л.Н.Г. «Слово» — иносказательное сочинение, созданное в 13 веке, и в нём под видом половцев изображены монголы, а под видом Игоря и соратников — Александр Невский, Даниил Галицкий и их современники.

Вне существенной критики оказалось гумилевское понимание не только всех остальных событий отечественной истории, но практически всей истории зарубежных стран и народов.

С 1970-х годов эта критика определялась вовсе не агрессивностью академических кругов, как это пытаются трактовать поклонники историка. Критика эта имела характер довольно вялого и запаздывающего реагирования.

Основной труд по «пассионарной теории этногенеза» — книга «Этногенез и биосфера Земли» была представлена в 1979 г.

Если кратко, то активные пассионарии с врожденной способностью абсорбировать из внешней среды энергию становились лидерами и являются «двигателями» истории и этносов.

Книга подверглась некоторой критике академика АН СССР (1976), доктора и.н. Юлиана Бромлея в статье журнала «Вопросы философии» (1986) , а позже, когда Гумилев стал обвинять директора Института этнографии чуть ли не в плагиате, тот опубликовал в журнале «Знамя» большое письмо-статью с развернутой критикой (1988).

Философ Ю.М. Бородай (1981) взял на вооружение наиболее одиозные понятия «пассионарной теории этногенеза» — «химерность» и «антисистемность», а в ответ на это была выпущена статья академика Б.М. Кедрова, И.Р. Григулевича и И.А. Крывелева (Кедров и другие, 1982).

В ответ на огромное количество выпущенных работ Гумилева (после 1989) в 1990-м появились статьи В.И. Козлова и Г.С. Померанца, в 1992 г. — публикации И.М. Дьяконова, Л.С. Клейна и А.Л. Янова .

15 июня 1992-го Гумилев скончался в возрасте 79 лет. Даже его основной критик В.И. Козлов счел необходимым опубликовать некролог с комплиментами (Козлов 1992: 173—175). С 1996-2000 выходили критические статьи С.А. Панарина, В.А. Шнирельмана.

Г.С. Померанц пишет о том, что «ядро гумилевской теории пассионарности воспринимается как парафраз веберовской теории харизмы», а В.А. Шнирельман и С.А. Панарин отмечают «поразительное сходство» «пассионариев» с «идеалистами» К. Гюнцля.

Эти наблюдения, сделанные походя, говорят о том, что «пассионарность» — «велосипед», изобретенный Л.Н. Гумилевым, который не был знаком с литературой по социологии и психологии.

Л.С.Клейн:

Попросту говоря, пассионарность — это сильный темперамент и маниакальное стремление к реализации цели, мания». С точки зрения психологии и психиатрии, действительно, в обрисованных Гумилевым «пассионариях» нет ничего загадочного — это психотип с выраженным маниакальным тонусом.

Совпадение здесь полное, вплоть до корреляции маниакального тонуса с хорошо известной способностью подолгу бодрствовать, обходиться малым количеством сна (Вер 1993: 45—49). Это усиливает справедливость тех критиков, которые считали более важным изучение не самих «пассионариев», а обществ или социальных ситуаций, в одних из которых люди данного психотипа становятся лидерами, а в других подвергаются остракизму.

*Слабые места «теории пассионарности»

Вот так дается в книге Белякова расплывчатоеопределение этноса:

Этнос — целостность различных по вкусам и способностям людей, продуктов их деятельности, традиций, географической среды…роль системных связей исполняет этническая традиция, а не расовая общность, не язык, даже не культура.

Предварительно стоит обратить внимание на то, что некоторые критики Гумилева признавали за ним определенные заслуги. Так, Клейн видел: «продолжение старой традиции российской науки» «в комплексном изучении человека», «разделение изучения этноса на источниковедческую этнографию и объяснительную этнологию». В.И. Козлов считал учет «пассионарности» «весьма полезным» (1992: 175).

И.М. Дьяконов: «Явление это имеет огромное, часто ключевое историческое значение, хотя до сих пор проходило для историков незамеченным» (1992: 225—226).

При этом оба автора признавали, что убедительного объяснения «пассионарности» Л.Н. Гумилев не сумел дать.

1) Недостатки фактической базы и методическая слабость (Артамонов 1971:; Клейн 1992: ; Шнирельман, Панарин 2000:). Они настолько явны и о них так много писали, что вполне понятно удивление Л.С. Клейна: «Странно видеть профессионального ученого, столь приверженного дилетантскому образу мышления».

2) Отсутствие ясного, непротиворечивого определения этноса как исходного понятия концепции.

3) Гиперболизация природного фактора в этнической истории, отождествление этносов и биологических популяций, соответственно — приуменьшение роли социальных культурных, религиозных и других не-биологических факторов

4) Жесткая связь «один ландшафт — один этнос» выдерживается далеко не всегда: один этнос может расселяться в разных ландшафтах, а в одном ландшафте могли жить разные этносы. По мнению Гумилева, «подлинными местами развитиями этногенеза являются территории сочетания двух и более ландшафтов».

Из этого «правила» также много исключений, когда этногенетические процессы локализовались в однородных ландшафтах.

Таких «незаконнорожденных этносов» сотни — они никак не учитывались автором. По этой и другим причинам на картах в его книгах «белые пятна» охватывают огромные территории, практически вплоть до континентов.

5) Вся «квантифицирующая» часть «пассионарной теории этногенеза», втискивающая этническую историю в промежуток 1200—1500 лет с разбивкой на четыре фазы.

История греческого народа явно не укладывалась в 1500 лет, и Гумилеву пришлось разделить греков на два различных этноса - эллинский (античный) 8 в. до н. э. - 4в. н. э. и византийский 4- 15в. н. э. Ту же операцию он проделал и над русскими. С начала нашей эры до 14 в. существовал, согласно Гумилеву, славянский (очевидно, восточно-славянский) этнос, а после падения его «пассионарности» возник уже новый, русский этнос. Указан даже точный момент рождения русского этноса - Куликовская битва. «Год рождения 1380» - так и называлась статья Гумилева о русском этносе, опубликованная к 600-летию Куликовской битвы.

(Я. Лурье)

6) Отождествление событий политической и этнической истории. Наиболее ярко это проявилось в объявлении выдающихся политиков и реформаторов (от Александра Македонского до Лютера) «пассионариями», якобы игравшими главные роли в «этногенезе».

7) Ошибочность или недостаточность определения «пассионариев» как «мутантов», приобретших повышенную способность «абсорбировать энергию биосферы», живущих в соответствии с особой этикой и поэтому играющих главную, стимулирующую роль в «этногенезе». Насколько это перекликается с лженаучными построениями — понять не так сложно.

*Космический фактор или влияние Солнца?

В сущности, это представление о внеземном энергетическом импульсе, порождающем «пассионарный толчок», или «микромутацию, вызывающую появление пассионарного признака в популяции и приводящую к появлению этнических систем в тех или иных регионах» (Гумилев 1976: 608).

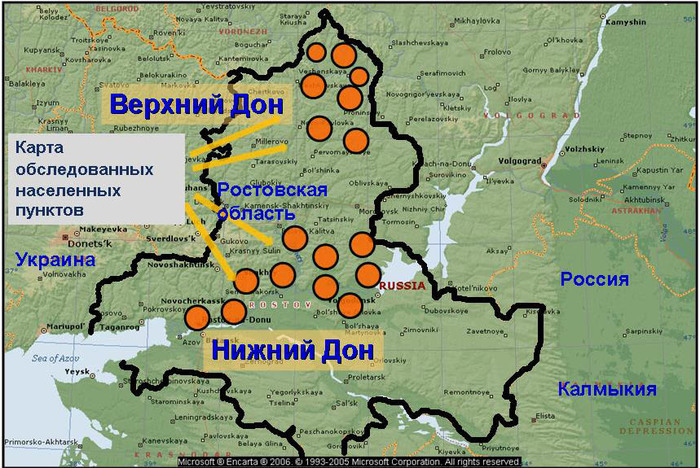

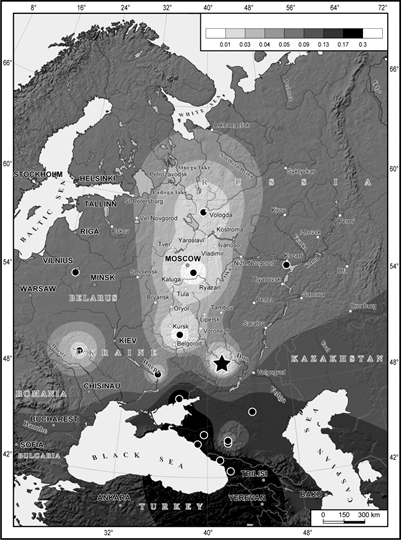

Гумилев неоднократно писал, что ему удалось установить и локализовать на карте первичные зоны этногенеза, или «зоны пассионарных толчков» — «узкие, до 300 км шириной, полосы, тянущиеся в меридиональном или широтном направлении на 0,5 окружности планеты и похожие на геодезические полосы»

(Гумилев 1990: 14—18; 1994: 552—553; 1997а: 123—125, 403; 1976: 412—416).

В одном интервью историк рассказал, что не мог самостоятельно дать «космическое объяснение фактора икс». Но он оказался на некоем «втором космо-антропоэкологическом конгрессе». Здесь астрофизики Чечельницкий и Бутусов подсказали ему, что на земную поверхность воздействуют «частицы от солнечного ветра — заряженного потока плазмы и звездного ветра, сталкивающихся на орбите Плутона» (Гумилев, Балашов 1993: 145).

В одной части работы «Конец и вновь начало» он мог написать, что ее «сразу можно отбросить…, ибо Солнце освещает одновременно целое полушарие, а не узкую полосу шириной в 200—300 км» (Гумилев 1997а: 405—406). В другом месте той же публикации он возвращался к «солярной гипотезе» и утверждал, что большинство «пассионарных толчков» совпадает с «максимумами солнечной активности»

(Гумилев 1990: 26—28; 1997а: 406).

В «Этногенезе и биосфере Земли», имеется прямо противоположное утверждение: «Все датированные пассионарные толчки хронологически совпадают с минимумами солнечной активности либо с периодами ее спада»

(Гумилев 1997б: 578, 583).

Из этого противоречия автор пытался выпутаться с помощью «каких-то космических лучей», «вариабельного космического облучения», «отдельных квантов или пучков космического излучения». Эти лучи то ли воздействуют на земную поверхность после образования «турбулентных завихрений» на орбите Плутона при встрече с «солнечным ветром» (тогда нужна высокая солнечная активность), то ли обретают способность достигать земной поверхности при снижении «защитных свойств ионосферы» (но тогда необходимы спады солнечной активности).

*Иудейско-хазарская химера

Химера в пассионарной теории этногенеза — этническая форма и продукт контакта несовместимых (имеющих отрицательную комплементарность) этносов, принадлежащих к различным суперэтническим системам….

Все тезисы Гумилева, за исключением заимствованного из биологии термина «химера», можно обнаружить в известной книге М.И. Артамонова «История хазар» (1962). Михаил Илларионович Артамонов обращался к теме хазар, скифов и славян. В целом, на критику преувеличения роли Хазарии от Рыбакова, он отвечал, что роль страны была двойственной: до принятия религии она «была прогрессивной».

Гумилев считал, что ханство на Волге «поработили» странствующие купцы радхониты и «этническая химера начала функционировать в начале 9 века». Но где следы их могущества?!

Письменные источники сообщают о согдийской торговой, культурной и колонизационной активности в 1-м тысячелетии н.э. на Великом шелковом пути. И археологическое соответствие этим сообщениям имеется: трансконтинентальная цепочка связываемых с согдийцами памятников фиксируется — пусть и в «разорванном» состоянии — в виде отдельных «звеньев», разбросанных от Средней Азии до Китая. И наоборот, какие-либо археологические свидетельства злокозненной деятельности пресловутых «рахдонитов» в Восточной Европе не известны.

Об иудаизации элиты хазар (скорее всего — не-талмудической — «караимской») сообщают лишь письменные источники. Археология салтово-маяцкой культуры этого не подтверждает, к тому же там проживали аланы. Следы этой религии нашлись только в Тамани и в Крыму, на окраинах каганата. Вот такой парадокс (Флеров, Флерова 2005).