Долгий взгляд (4)

Продолжаем знакомиться с книгой Ричарда Фишера.

Вторая половина книги посвящена средствам, помогающим раздвинуть наше воображение далеко в будущее. Их много: культурные практики, этические взгляды, артистические средства и так далее. Автор начинает с представления общества как партнёрства. Глубже осознать время нам поможет представление о своих предках, которые жили в далёком, казалось бы времени. Генеалогическое древо каждого из нас расширяется с удивительной скоростью по мере движения в прошлое. Если исключить повторное скрещивание, то каждый из нас мог бы иметь свыше триллиона предков, живших всего тысячу лет назад. Это простое математическое упражнение наводит на мысль, что не так давно у большинства людей мог быть как минимум один общий предок. То же касается и будущего: пройдёт ещё тысяча лет, и большинство потомков могут иметь в своём генофонде что-то и от каждого из нас. У нас общие предки и общие потомки. В этом смысле следует глубоко задуматься о своей роли в передаче эстафетной палочки, как советовал Эдмунд Бёрк. Задумывался он с чувством «восхитительного ужаса».

В ощущение долгого времени автора переместил сбор интересных камней по просьбе отца. По его словам, долгий взгляд – это не просто способность пронизать мыслью время, но и перспектива подняться над текучкой событий и окунуться в иные времена. Это даст нам в руки путеводную нить и карту для навигации. А также позволит ясно увидеть по-настоящему важное.

Развить долгий взгляд нам поможет обширный культурный опыт. Веками мы создаём долговечное наследие для передачи потомкам. Автор называет это стратегией Patek Philippe по причине того, что эта фирма культивирует образ своих часов как чего-то непреходящего, связывающего поколения воедино. Если верить их рекламе, то мы никогда, по сути, не владеем часами этой марки, а просто содержим их для следующего поколения.

Передать по наследству можно не только предмет, но и идею. Как это лучше сделать – лучше спросить у профессионалов. Зороастрийцы поддерживают свой вечный огонь вот уже полторы тысячи лет. Синтоисты в Японии перестраивают свой храм Исэ каждые два десятилетия вот уже на протяжении 1300 лет. После того, как построен новый храм, в него торжественно переносят священные реликвии. Считается, что за ними переселяются и боги. Старый храм сносят, а на его месте через двенадцать лет закладывают новый, чтобы закончить его к моменту следующего переезда. Традиция неукоснительно соблюдается, хоть новый храм и не должен быть точной копией старого.

Необычайной действенностью при передаче идей обладает ритуал. Антропологи говорят, что ритуалы помогали укрепить доверие, кооперацию и сплочённость цивилизаций, приводя их к расцвету. Можно выделить характерные черты ритуалов: синхронность действий и демонстрация, употребление пищи, огонь и курения, а также процедура очищения. Детали не имеют значения. Бывают совсем глупые ритуалы, как например процессия утки раз в сто лет в Оксфорде. Но все они демонстрируют нашу связь с предками, несмотря на различия. Важны идеи, которые при этом передаются, и поведение, которое прививается. Каждый чувствует себя частью общества в связи времён на пути к достижению чего-то более великого, чем он сам.

Ещё одной временной перспективой, которую дают нам религии – это то, что автор называет «трансцедентным взглядом на время», будь то представление о конце света или сменяющие друг друга эры в цикле непрестанного разрушения и созидания. Сегодня уже учёные задумываются, наступит ли после Большого взрыва и расширения Вселенной обратная фаза сжатия.

Многие первобытные культуры создали свой долгий взгляд, согласованный с природными циклами. Согласно поколенческому мировоззрению, прошлое, настоящее и будущее постигаются через линзу тесного родства и личной ответственности. Наиболее явно это выразилось в идее «седьмого поколения», коренящуюся в Великом законе ирокезов. Согласно этой идее, мы должны жить и работать для блага наших потомков вплоть до седьмого колена. Правда, её можно интерпретировать по-разному. Отдельные комментаторы уточняют, что идея эта может быть направлена не только в будущее, но и в прошлое.

И на Западе есть мыслители, работающие в сходной парадигме. Их называют лонгтермистами. Они призывают не только думать долговременными горизонтами, но и делать нечто большее для блага потомков. Одним из первых лонгтермистов можно назвать Дерека Парфита. Этот экстравагантный философ ел всегда одной рукой, потому что в другой держал книгу, а пил растворимый кофе с горячей водой из крана, чтобы не тратить время на кипячение. И даже носил одну и ту же одежду в любую погоду, чтобы не задумываться о том, что надеть с утра. Конечно, не за это помнят этого мыслителя. А за его идею, что мы имеем моральные обязательства не навредить не родившимся ещё людям.

Лонгтермизм коренится в альтруизме. Тоби Орд, вдохновившись идеями Парфита, публично объявил о том, что пожертвует миллион фунтов в целях борьбы с бедностью. Этого миллиона, однако, у него не было, и потому он живёт на скромные 330 фунтов в месяц, отдавая остаток на благотворительность. Так он собирается делать до конца дней своих. Вместе с Уильямом МакЭскилом организовал влиятельное общественное движение: эффективный альтруизм. Эффективные альтруисты – не простые филантропы. Они стремятся к конкретным, максимальным результатам. Для этого нужно сформировать иерархию целей, конечно. И здесь мы приходим к лонгтермизму.

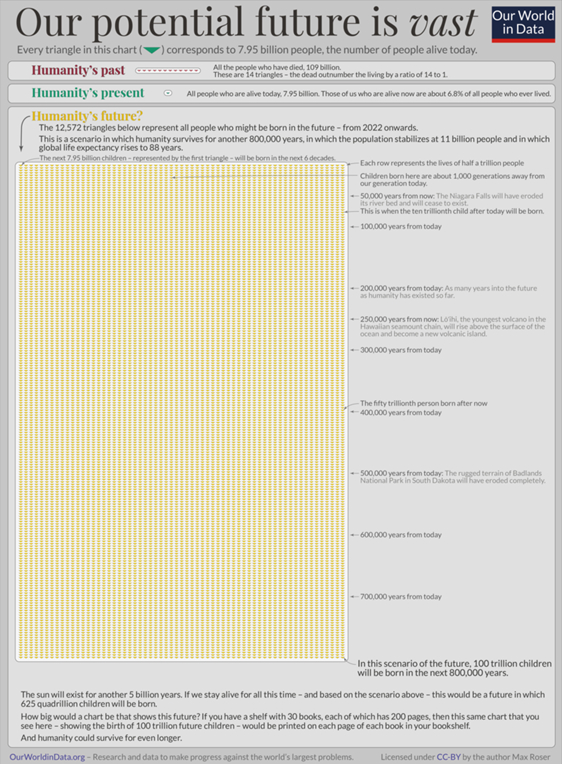

Вышеупомянутыми мыслителями движет забота о грядущих поколениях. Сотнях, тысячах, миллионах поколений. Их может не быть, если человечество полностью истребит себя посредством искусственного интеллекта, рукотворной пандемии или климатической катастрофы. Орд исследовал разные сценарии, пытаясь оценить их вероятность. Он пришёл к выводу, что сегодня мы переживаем критический период. Мы – первое поколение, владеющее технологией своего собственного уничтожения, но не владеющее мудростью сделать так, чтобы этого не случилось. Поэтому эру антропоцена, начавшуюся 16 июля 1945 года (дата первого атомного испытания), он предпочитает называть «пропастью».

Однако у лонгтермистов есть проблема. Она состоит в том, что польза сегодня не имеет тот же вес, что польза завтра. При оценке инвестиций играет большую роль, когда вкладываются деньги. Ведь иначе их можно положить в банк, и они принесут доход. Поэтому потраченное (и полученное) сегодня дисконтируется по отношению к будущим суммам. Дисконтирование присутствовало уже в экономической модели Поля Самуэльсона в тридцатых годах прошлого века. Да что говорить – оно у нас в природе. Большинство согласится, что лучше получить удовольствие сегодня, чем когда-нибудь потом. Так вот, если мы вобьём процентную ставку в 3,5%, как это делает Британское Казначейство, да на сотню лет, то получим вес будущей пользы всего в три процента. Далёкое будущее практически ничего не весит в этом смысле. Орд с коллегами выступает за пересмотр этого подхода. Они указывают, что таким образом недооценивается влияние серьёзных катастроф в будущем.

Разумеется, если оставить дисконтирование в силе, то не поможет даже расчёт пользы триллионов наших потенциальных потомков. Да, триллионов! Солнцу ещё долго светить. Потому-то Орд называет наш период «пропастью»: слишком многим рискуем. Столь большие цифры побудили Хилари Гривз и Уильяма МакЭскила разработать так называемый «сильный лонгтермизм». Они считают, что для достижения максимума пользы мы должны намного больше тратить для блага далёких поколений. Конкретно это должно означать больше инвестиций в снижение риска рукотворной пандемии или обуздание искусственного интеллекта.

Стоит отметить, что не все с этим согласны. Раздаются голоса, что насущные интересы игнорировать никак нельзя. Надо хотя бы пытаться инвестировать туда, откуда пользу будем извлекать и мы, и последующие поколения. Есть и этические нюансы. Должны ли мы делать людей счастливыми или делать счастливых людей? Ещё Парфит ломал голову над этой дилеммой. Есть и те, кто подозревают, что лонгтермизм может завести нас слишком далеко, так что мы отдадим все ресурсы в угоду воображаемому будущему. А ведь у нас и сегодня достаточно проблем. Ну и, конечно, никто не знает, что случится в будущем.

Таким образом, у лонгтермизма хватает и противоречий, и сложных проблем. Тем не менее, автор считает, что имеет смысл вкладываться в предусмотрительные меры, которые снизили бы вероятность глобальной катастрофы в будущем. Однако для него долгий взгляд – это скорее отношения между поколениями, а не математика. А ведь ещё не забыть о братьях наших меньших! О них тоже нужно заботиться.

Звучит красиво, но есть и проблемы, как отмечает и автор. Первая из которых состоит в том, что мы не можем отказаться от практики дисконтирования, потому как она напрямую связана с процентной ставкой, лежащей в основе капиталистического общества. Церковь веками пыталась сдерживать человеческую жадность, но результат, увы, налицо. Далее, делая что-то на благо потомков, мы далеко не всегда можем быть уверены в том, что это действительно им поможет. Благие намерения – это далеко не всё. Мы не знаем ни точного механизма расчёта последствий наших действий, ни внешних обстоятельств, которые могут измениться буквально с сегодня на завтра. Ну а расчёт триллионов предполагаемых потомков – откровенный мухлёж в свете эволюции. Вся эта статистика, на мой взгляд, притянута за уши для того, чтобы обосновать желание «дать голос» нерождённым потомкам. Не зря некоторые называют её «математическим шантажом».

В чём действительно правы лонгтермисты – это в том, что мы не имеем права подвергать человечество риску полного уничтожения. А он есть. Потому действительно надо что-то делать. Но делать нужно сообща. Пока человечество разобщено – ничего не получится. Потому я бы сказал, что главная опасность для современного человечества – это разобщение.

Лонгтермисты – новое поколение альтруистов, которые всегда находятся в меньшинстве. Природу человека не изменишь, как показал крах попыток воспитать нового человека. Пороки остаются с нами. Да, их надо стремиться обуздать. Да, надо мечтать. Но мечта эта сродни линии горизонта, которая отойдёт от нас настолько, насколько мы продвинемся вперёд.

Традиции...

У айнов существует легенда о демоне, который решил жениться на молодой девушке, но получал от неё отказы. Разозлённый, демон поселился в её вагине, чтобы его избранница не досталась ни одному мужчине. Во время брачных игр демон откусил пенисы первым двум женихам, и тогда девушка обратилась за помощью к местному кузнецу. Тот отлил железный пенис, об который демон поломал свои зубы, и после этого покинул тело девушки.

Отлитый железный пенис стал святыней синтоизма в Кавасаки, где каждую весну проводится «Фестиваль железных пенисов» (かなまら祭り), на котором в виде фаллосов продают сувениры и даже леденцы. Юдзё (проститутки в Японии) в этот праздник молятся, прося у священного пениса защиту от заболеваний, передающихся половым путём.

История одного бога: роман о Лисе

В Японии примерно сто тысяч синтоистских святилищ: от огромных храмовых комплексов, где служат целые династии священников, до «часовенок» размером со скворечник, посвящённых безымянным ками ручьёв и полей.

Богов там, в общем, тоже немало. Сами японцы говорят, что ками у них бесчисленное множество.

Однако среди этого множества есть одно божество, стоящее особняком. Ему посвящены тридцать две тысячи святилищ из этих ста – каждое третье, во много раз больше, чем любому другому. Ему возносят молитвы рыбаки и кузнецы, актёры и проститутки. Его алтари стоят во дворах средневековых замков и на верхних этажах офисных небоскрёбов. Оно считается небесным покровителем нескольких крупных японских корпораций.

Одним словом – оно ещё популярнее в Японии, чем Богородица в России, и во многом занимает примерно то же место в религиозном воображении.

И при всём том оно не упоминается ни в одном из «официальных» синтоистских мифов и даже не имеет устоявшегося облика.

Это Инари.

Богиня Инари, как полагают, появилась в Японии примерно в пятом веке нашей эры, а в восьмом было воздвигнуто первое большое святилище в её честь – Фушими Инари близ Киото.

Её имя буквально значит «поклажа риса», а происходит скорее всего от ине-нари («сажать рис»). Уже по имени понятно, что она покровительствовала земледелию.

Хотя мифов об Инари нет в хрониках «Кодзики» и «Нихон сёки» – официальной «библии» синтоизма – это не значит, будто их нет вовсе. Наоборот, сказание об Инари весьма популярно в Японии.

Давным-давно Японские острова были покрыты бесплодными скалами и топкими болотами. На этой земле ничего нельзя было вырастить, и люди голодали.

В ответ на их молитвы с неба спустилась прекрасная богиня и принесла им рис. Его можно было сажать в болотах – собственно, только там он и мог расти и процветать. Так люди были спасены от голода и обрели богатство.

В стране, где риса едят больше, чем всего остального, и рисом же меряют благосостояние (а именно так было в Японии в те времена), рисовая богиня просто обязана была пользоваться всеобщей любовью.

Так и получилось.

Даже буддисты отдавали ей должное. Монах Кукай, основатель школы Сингон, избрал Инари покровительницей храма Тодзи – главного храма этой школы.

В десятом веке император Судзаку пожаловал Инари высший небесный ранг в благодарность за её помощь в подавлении восстаний.

Постепенно сфера ответственности Инари всё росла и росла. Ей начали молиться кузнецы, ковавшие оружие, и владетельные князья, этим оружием воевавшие. Святилища Инари появились в кварталах, где располагались театры и публичные дома – их обитатели тоже избрали Инари своей покровительницей.

К Инари взывали и для защиты от пожаров, так что японские пожарные вполне могут считать её своей богиней тоже.

Словом, везде, где человек нуждался в удаче и процветании, он обращался к Инари. Только медицина долгое время оставалась в ведении других божеств – но в какой-то момент Инари принялись молиться и об исцелении, причём от таких разнородных недугов, как переломы, кашель и сифилис. Возможно, это как-то связано с профессиональными опасностями кузнецов, воинов, актёров и проституток.

Затем правительство Японии обратило внимание, до какой степени переплелись в стране буддизм и синто – и решило их разделить. Каждое святилище должно было официально провозгласить, буддийское оно или синтоистское, и снести на своей территории все посторонние постройки.

На культ Инари это не повлияло никоим образом. Священники из храма Фушими – того самого, первого – просто разобрали у себя буддийские строения. А храм Тоёкава провозгласил себя буддийским... и продолжил почитать Инари, заявив, что на самом деле это буддийская богиня Дакинитэн, которую народ называет Инари просто по невежеству.

Его примеру последовали и многие другие, благо у японцев вообще не было традиции изображать ками в человеческом виде, и вся синтоистская иконография создана на основе буддийской.

Тогда правительство предприняло решительный шаг. Инари провели операцию по смене пола. Отныне его надлежало изображать исключительно в мужском обличье. Прекрасная дева превратилась в доброжелательного старца.

Простой народ почесал в затылках и решил, что раз правительство не знает, какого рода Инари, то им до этого и подавно дела нет. Так что теперь Инари – божество без определённого пола и облика, и каждый представляет его/её так, как считает нужным. Однако большинство всё равно думает, что это богиня. И я тоже.

А ещё Инари – в некотором роде покровительница колдунов.

Дело в том, что ещё в глубокой древности она как-то незаметно стала ассоциироваться с лисами. Лисы, особенно белые – священные животные Инари, её вестники и слуги.

В 18 веке в Токио начали чеканить особую монету для подношений в храм Инари. На ней изображались две лисы и самоцвет изобилия – символы богини.

В Японии есть целая деревня, посвящённая лисам. На особой территории на острове Хонсю обитает множество лис всех возможных цветов. Формально это контактный зоопарк, но главное сооружение в деревне – святилище. Угадайте чьё.

А где лисы – там и колдовство.

Если ты хочешь стать японской ведьмой, тебе придётся отправиться в безлюдное место, приманить лисиц вкусной пищей и заключить с ними договор. Лиса, которая к тебе пришла, станет твоим цукимоно (одержащей штукой).

Цукимоно – гораздо больше, чем фамилиар европейской ведьмы. Он ближе к греческому паредросу – дух-союзник, источник магической силы. Это он по твоей воле приносит тебе богатство, лечит болезни и наказывает твоих врагов, вселившись в них.

Собственно, там, где мы говорим «ведьма», японцы говорят кицунэ-мочи (обладающая лисой).

И кому, спрашивается, ведьмы должны молиться об успехах в своём оккультном занятии?

Правильно, вопрос риторический.

Японцы и боги

При разговоре о религии большинство японцев вспомнят божеств синтоистского пантеона ками, будд хотокэ и бодхисаттв босацу. Культ божеств ками существовал в Японии ещё до прихода буддизма. Каким же образом менялись представления о божествах в Японии с древних времён до наших дней?

От Бога до ками

Слово «бог» когда-то было переведено на японский как ками, и в этом, возможно, коренится неверное восприятия божеств. Попробуем поговорить о религии, различая понятия «бог», «божество», ками.

«Бог» — понятие, использующееся в монотеистических религиях. В этих религиях оно обозначает единственное в мире божество, и во многих языках это слово традиционно пишут с прописной буквы: «Бог». Этим же словом, написанным со строчной буквы — «бог, богиня» — называют различных божеств политеистических религий.

Иероглиф, обозначающий японских божеств, в китайском языке используется для записи слова шэнь, обозначающего дух, душу человека. Оно может обозначать и божество, но лишь невысокого ранга в пантеоне. Высшие сверхъестественные сущности китайского пантеона называются тянь, «Небо», тянь-ди, «Небесный правитель», шан-ди, «Высший правитель».

Японские божества-ками, если кратко их охарактеризовать, являются силами природы, которых наделили человеческими качествами, антропоморфизировали. Это не только божества, которые упоминаются в первых мифолого-летописных сводах «Кодзики» («Записки о деяниях древности») и «Нихон сёки» («Анналы Японии»), и те, которых почитают в святилищах, но также Солнце и Луна, ветер и дождь, огромные деревья и скалы, растения, животные, люди… Всё, что превосходит пределы обычного, считалось божеством. Подобным образом характеризовал божеств-ками и виднейший исследователь японской культуры Мотоори Норинага (1730-1801). Он говорил, что к ками можно отнести всё, что пробуждает в человеке эстетическое чувство и эмоции.

Японцы, воспринимающие сверхъестественное таким образом, склонны были видеть божеств в самых различных проявлениях богатой и разнообразной природы Японии, она была для них «страной богов». При переводе на иностранные языки это выражение может быть неверно понято как проявление фанатичного национализма, но изначальный смысл этих слов не имеет с национализмом ничего общего.

Синкретический характер синтоизма

Обычно словом «синто» называют комплекс верований, сложившийся в Японии с древнейших времён.

Не существует материалов, которые бы показывали, каким было синто в древние времена, поэтому подробно сказать о нём мы не можем. Неизвестно, существовала ли некая целостная система, которую можно назвать «синто». Если да, то вероятнее всего, что на ее становление повлиял ряд факторов, например:

В основу системы верований легли обычаи, связанные с поклонением силам природы, сложившиеся в период Дзёмон (ок. 12 000-300 до н. э.), на этапе охоты и собирательства;

С появлением рисоводческой культуры периода Яёй (III в. до н. э. — III в. н. э.) люди начали поклоняться глиняным фигуркам-догу, которые символизировали плодородие, одновременно сюда проникает шаманизм с Корейского полуострова;

Бронзовое оружие и зеркала из Китая использовались знатью в качестве священной утвари и объектов поклонения;

Пришедшие из Китая натурфилософия, астрология, вера в бессмертных святых оказали влияние на почитание правителей и погребальные обряды;

Местные общины и знать почитали собственных богов-покровителей удзигами (родовых божеств), строили для них святилища.

Все эти факторы смешались, а в качестве некой особенной религии «синто» этот комплекс верований начинает восприниматься уже после прихода буддизма, когда люди ощущали отличие этих верований от буддизма и противились внедрению новой религии.

Представления о божествах-ками, сложившиеся под влиянием буддизма

Буддизм — религия, основанная в Индии Гаутамой Шакьямуни, родившимся в VI или V веке до н. э., и породившая огромный массив текстов с подробно проработанной мировоззренческой теорией. В Японию через Китай пришли уже китаизированные версии буддийских текстов, записанные китайским иероглифическим письмом, организация религиозной общины и иерархия также подверглись влиянию китайской культуры. Представления японцев о собственных божествах-ками трансформировались с появлением в Японии буддийского пантеона.

Если сравнить будд и ками, то можно отметить следующее.

Будда — это живой человек, достигший просветления. Когда он умирает, то выходит из круговорота смертей и рождений и прекращает существовать. Божества-ками же не являются людьми, они были до них, являются их предками, могут жить, но могут и умирать.

Будды — мужчины, и принимают целибат. Божества-ками бывают мужского и женского пола и могут вступать в брак.

Будд изображают в виде буддийских статуй и помещают в храмах, но сами они в храмах не присутствуют. Божеств-ками до прихода буддизма не изображали и даже сейчас делают это очень редко. Для божеств в святилищах устраивают ёрисиро — место, куда божество приходит, но постоянно они в святилищах не обитают.

Буддизм, правовая система, астрология, медицина, архитектура — все эти достижения китайской цивилизации использовались правящим классом для утверждения власти и авторитета. Как же реагировало общество на появление буддизма в Японии?

Власть в государстве Ямато и обращение аристократии в буддизм

Государственное объединение Ямато, сложившееся в III веке, образовалось из племенного союза, образовавшегося вокруг семейств, поклонявшихся солнечной богине Аматэрасу как верховному божеству. У племён, примкнувших к ним, были свои родовые божества, которым поклонялись как первопредкам (например, божество Оокунинуси в Идзумо). В рамках племенного союза эти божества были введены в общую мифологию.

В VIII веке были написаны первые мифолого-летописные своды «Кодзики» и «Нихон сёки». В них показана Аматэрасу как главное божество пантеона, и утверждается, что императоры являются её потомками, имеющими исключительное потомственное право на проведение обрядов поклонения праматери.

Результатом этого стало устранение прочих влиятельных семейств от возможности поклонения верховному божеству и высшей политической власти. Всё же, в отличие от народа Израиля, который принял единобожие и отбросил веру в иных божеств, власть Ямато не стала избавляться от многобожия, предоставив прочим божествам различные по важности места в пантеоне. Сосуществование разных божеств стало отражением сосуществования разных семейств в государственной системе.

Особенностью же буддизма является то, что он не связан с почитанием божеств и не относится к системе культов, связанных с Аматэрасу. Поэтому в условиях, когда культ Аматэрасу стал основой реорганизованного синтоизма и проведение ритуалов почитания Аматэрасу было исключительным правом верховной власти, влиятельные семейства, которые были исключены из этой системы, смогли свободно исповедовать буддизм. Такие семейства формировались в различных регионах государства Ямато, получали в наследственное владение должности и поместья и превращались в местную аристократию. Такая аристократия, как правило, принимала буддизм, строила буддийские храмы, где молилась о благих перерождениях. Появляется новая концепция посмертия, каковой не было в синтоизме, — после смерти человек становится буддой. В другой стороны, для крестьян, работавших в поместьях, принадлежавших аристократии, храмам и святилищам, ближе были традиционные культы местных божеств.

Буддизм и синто: различия в представлениях о жизни и смерти

Как же представляли древние японцы загробную жизнь?

Были представления о том, что после смерти люди уходят в горы. Было и понятие подземного мира, или страны Жёлтого источника (это последнее, видимо, заимствовано из Китая). Также представлялась страна посмертного существования Токоё, которая находится за морем. Со смертью были связаны понятия кэгарэ, ритуальной нечистоты от соприкосновения с мёртвым, его вещами, домом и т. п. Люди представляли себе, что покойник уходит из общества в какие-то дальние края. Буддийских представлений о перерождении ещё не существовало в Японии. Кроме того, постепенно распространялись пришедшие вместе с буддизмом и даосизмом китайские представления о том, что покойник может становиться злым духом и обитать в аду.

Императоры почитали Аматэрасу, прочих божеств и собственных предков. Ритуалы почитания во многом были скопированы с аналогичных ритуалов, проводившихся правителями в Китае, но почитание покойных предков как божеств является особенностью японской религии. Считалось, что покойный где-то вдалеке может очиститься от ритуальной нечистоты смерти и стать божеством.

В буддизме человек, находящийся в цикле смертей и рождений, является объектом спасения посредством буддийской практики. Умерший человек сразу же перерождается в ином теле и снова живёт в этом мире. Не существует ни мира мёртвых, ни духов. Таким образом, представления о посмертии в буддизме и синтоизме были совершенно разными.

Как же стало возможным распространение буддизма?

Слияние представлений о богах и буддах в XIII-XIX веках

В период Хэйан (794-1192) получила распространение теория хондзи суйдзяку, букв. «исходная земля и проявленный след», согласно которой японские божества являются проявлениями будд и бодхисаттв, которые в этом виде явили себя в Японии. При этом исчезает разница между божествами и буддами. В период Камакура (1192-1333) эта концепция становится общепринятой среди японцев.

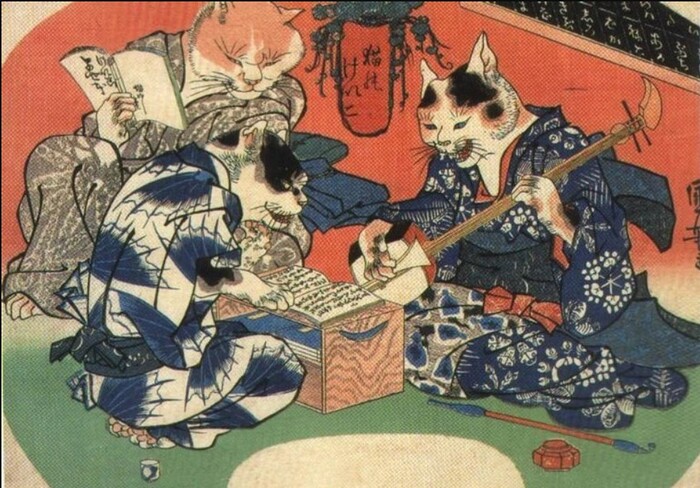

Если божества и есть будды, то почитание одних, само собой, является и почитанием других. Исчезает необходимость как-то отделять буддийские храмы от синтоистских святилищ, стирается разница между буддизмом и синтоизмом. До конца периода Эдо (1603-1868) японцы не разграничивают божеств и будд.

Получается, что и человек после смерти может стать как божеством, так и буддой — особой разницы нет. Буддийское направление Чистой земли уходит от проблемы перерождения, и основное внимание уделяет посмертному возрождению в Земле вечного блаженства. Будда Амида, когда практиковал буддийское самосовершенствование, принёс обет, что все живые существа возродятся в его Чистой земле вечного блаженства (гокураку дзёдо). Возродившись там, они приблизятся к обретению нирваны, поэтому верующие стремились к посмертному существованию в Чистой земле. Распространяется представление о том, что человек после смерти возрождается там, после чего становится буддой, поэтому появилось отношение к мёртвым как к буддам.

Вот так сформировались те воззрения населения Японии на жизнь и смерть, которые бытуют и поныне:

После смерти человек становится духом, который ещё некоторое время пребывает поблизости;

Потом он переходит реку Сандзу на пути к загробному миру, после чего становится буддой;

Если у человека сохранилась сильная привязанность к чему-то в этом мире, или он был сильно обижен, разгневан и т. п., он может стать привидением;

За неправедные поступки человек может попасть в ад, где управляет владыка подземного мира Эмма, и там грешника мучают черти;

На праздник О-бон, который празднуется в середине августа, души предков возвращаются в свой дом;

Умершему присваивают посмертное имя, помещают табличку с именем в домашний буддийский алтарь буцудан, молятся за него и возжигают перед алтарём благовония.

В этом комплексе верований и ритуалов смешались синтоистские и буддийские элементы, поэтому, строго говоря, на данный момент его нельзя назвать ни синтоизмом, ни буддизмом в чистом виде.

Национализм и поклонение императору

В период Эдо правительство запретило христианство и обязало всех японцев стать прихожанами буддийских храмов. Конкретно это выразилось в том, что каждую семью обязали определить то буддийское направление, которое они исповедуют, и зарегистрироваться в ближайшем буддийском храме. Буддийское монашество в своей деятельности по сути оказались ограниченными только проведением похоронных служб. Кроме того, правительство поощряло распространение чжусианских воззрений в самурайской среде. Чжусианство — это конфуцианство, реформированное китайским мыслителем Чжу Си (1130-1200).

Чжусианство распространялось и среди горожан, и среди зажиточного крестьянства. В этой политике ограничения буддизма и поощрения чжусианства были заложены противоречия, которые само правительство не замечало.

Чжусианство имеет антибуддийскую направленность. Оно отрицает перерождения и существование души. Кроме того, оно противоречит самой сословной системе японского общества, разделённого на крестьян, военных, ремесленников и торговцев. Чжусианство учит, что любой может пробиться в правящий класс, если будет настойчиво учиться.

При этом в чжусианстве высоко оценивается верность истинному правителю, что позволило зародиться идее почитания императора, которого рассматривали как «истинного», в противовес сёгунам, которых считали узурпаторами. Таким образом, чжусианство скрывало в себе возможность разрушения системы государственного управления, сложившуюся в период Эдо.

В чжусианской среде родились идеи Ито Дзинсая (1627-1705) и Огю Сорая (1666-1728), призывавших к возвращению к идеалам Конфуция и Мо-цзы, а впоследствии появилась и школа «национальной науки» (кокугаку), представители которой проводили фундаментальные исследования древних японских текстов. Виднейший представитель этой школы Мотоори Норинага (1730-1801) написал «Кодзикидэн» — подробное исследование свода «Кодзики», в котором провёл реконструкцию японского общества дописьменного периода и утверждал, что тогда уже существовало правительство, и японцы почитали императора, то есть подчинение императору — не идея, пришедшая из чжусианства, а заложена в естественном менталитете людей. Таким образом всем японцам оказалась открыта дорога к национализму, основанному на почитании императора.

Путь к государственному синтоизму: теоретик синто Хирата Ацутанэ

В конце периода Эдо и после реставрации Мэйдзи представления японцев о божествах сильно изменились под влиянием Хираты Ацутанэ (1776-1843), создавшего теорию, названную по его имени хирата-синто.

Хирата Ацутанэ сам называл себя учеником Мотоори Норинаги, изучал синто и утверждал, что люди после смерти не становятся буддами и к Жёлтому источнику не уходят, а становятся духами. В особенности духи тех, кто погиб за свою страну, не осквернены ритуальной нечистотой кэгарэ и охраняют последующие поколения людей. Такая реформаторская идея о том, что каждый человек имеет душу, которая сохраняет индивидуальность вечно, как говорят, пришла ему в голову после знакомства с китайским переводом запрещённой тогда Библии.

Если любой человек становится духом, то даже если проводить буддийские церемонии по умершим — ведь каждый японец связан системой приписки к буддийским храмам — независимо от этого можно проводить и синтоистские поминальные службы. Можно почитать погибших в войне. Правительственные войска, сражавшиеся за реставрацию Мэйдзи, воспользовались теорией хирата-синто и проводили обряды сёконсай — почитания душ погибших воинов. В 1869 г. в Токио возведено святилище Сёконся, которое впоследствии станет святилищем Ясукуни. Это было религиозное учреждение, находившееся в ведении армейского и флотского руководства; в нём почитали тех, кто принял смерть за восстановление императорской власти в ходе реставрации Мэйдзи. Это святилище, в котором в качестве божеств почитали обычных людей, положивших жизнь за свою страну. Неправильно, что в западных медиа святилище Ясукуни подаётся как «милитаристское святилище». В действительности оно скорее подобно памятникам революции или могилам неизвестных солдат.

Одной из функций хирата-синто и святилища Ясукуни было воспитание нового поколения японцев, способных пожертвовать собой за свою страну. Для этого было необходимо отделить буддизм от синто. Такое разделение началось в конце периода Эдо и было продолжено в Мэйдзи, с движением хайбуцу-кисяку, букв. «избавиться от будд, уничтожить Шакьямуни» и указом 1868 года об отделении буддийских храмов от синтоистских святилищ. Согласно распоряжению правительства, храмы были отделены от святилищ, и никаких компромиссов не позволяли. С реставрацией Мэйдзи появилось и государственное синто, управлявшееся правительством. Это мировоззрение навязывалось всем японцам; как указывало министерство образования, «Синто пронизывает уклад повседневной жизни японцев и не является религией».

Представление о том, что человек после смерти становится божеством, послужило причиной постройки многих новых святилищ. Среди них — святилище Мэйдзи в Токио, где почитается император Мэйдзи; святилище Ноги, посвящённое почитанию генерала армии и военного героя Ноги Марэсукэ (1849-1912), святилище Того, в котором почитают адмирала Того Хэйхатиро (1848-1934) (генерал Ноги и адмирал Того известны своим участием в японско-китайской войне 1894-1895 гг. и русско-японской войне 1904-1905 гг.). Создавались и локальные святилища, где почитали выходцев из этой местности, погибших в войнах. Фотографии императоров в школах служили объектом поклонения, был введён обряд поклонения издали в сторону местопребывания императора. Императора называли «живым божеством» и воспитывали людей в духе почитания императора и преданности ему.

Запрет государственного синто в период оккупации

После окончания Второй мировой войны государственное синто было запрещено распоряжением оккупационных властей. Святилище Ясукуни было отделено от государства и продолжило своё существование в качестве гражданской религиозной организации. В сознании японцев и после войны сохраняется восприятие умерших как божеств и вера в души героев, погибших за свою страну.

Возможно, японцы даже сами не осознают, как они воспринимают богов, и не могут объяснить это другим. Проблема самоосознания, анализа собственного мироощущения и веры в Японии пока не решена.

Становление японского кинематографа: Влияние театра, истории и мифологии. Ч1

Всем привет! Сегодня хотела бы начать серию постов о том, как вообще появился японский кинематограф, начиная с самых истоков.

И начнем мы с Кабуки ,в понимании настоящего времени - это японский театр. В начале 17 в. Кабуки понимались как техника пения и танцев.

Появился Кабуки нетривиально - служительница храма и несколько ее учениц решили скрасить свой досуг и ушли в засохшее русло реки, чтобы петь, танцевать и общаться. Далее на эти представления стали приходить случайные прохожие, а позже уже зрители, в том числе и Император. Так Кабуки получили получили поддержку со стороны Императора.

Отмечу, что было несколько видов Кабуки:

Онна кабуки -выступают только женщины (закрыт из-за проституции)

Вакасю кабуки - задействованы только юноши (закрыт по той же причине)

Яро кабуки - на сцене только взрослые мужчины ( не закрыли, вероятно взрослые мужчины пользовались меньшим спросом)

В Кабуки детали и цвета одежды, прически и макияжа играли значимую роль. Например белый цвет одежды символизирует достоинства и высокое положение, красный - молодость и счастье, синий - силу .

Вакасю и Яро Кабуки

Отдельным ответвлением стал Бунраку, кукольный театр, который отличается от привычных нам представлений: куклы были высотой 1,5 метра, со сложной системой управления. Для управления одной куклы требовалось 2 или 3 человека.

Бунраку

Перейдем к сюжетам Кабуки и Бунраку. Они брались из Кодзики (711-712 гг.) и Нихон Секи (720г.) - это японские литературные произведения, которые можно сравнить с повестью временных лет. Бытовые, исторические, религиозные и философские сюжеты становились основой для представлений.

Большую роль в представлениях играла мифология Синтоизма, а именно японские божества и ёкаи (демоны).

Ками - это божества, которые могут быть и огромным духом, и просто камнем. Важно было проводить ритуалы в святилищах (Ясиро), иначе можно было вызвать месть божественных существ.

Кроме этого, в сюжетах также рассказывалось о мифических существах, самые известные из них:

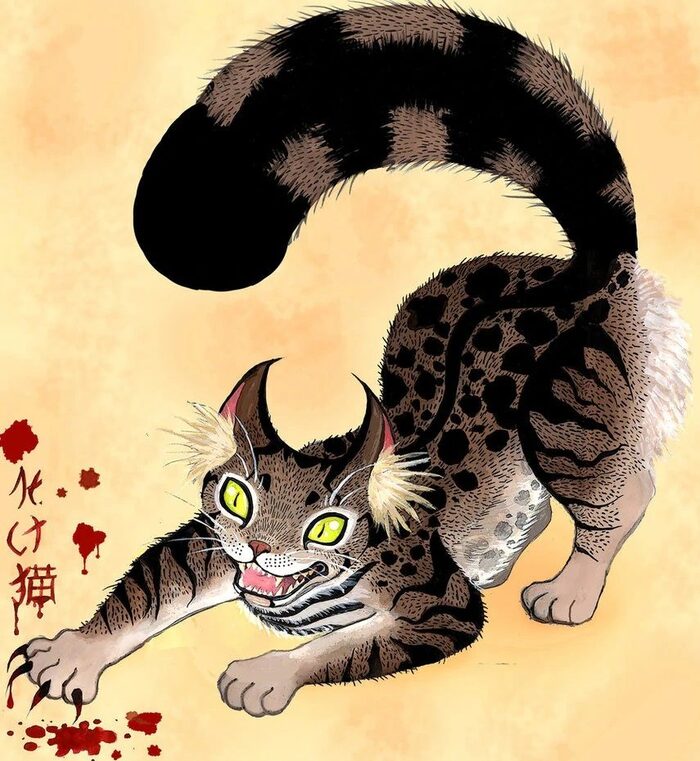

Бакэнэко - это не просто кошка, как может показаться на первый взгляд. Ее возраст должен быть равен 13 годам, а вес более 7 кг. Бакэнэко может ходить на задних лапах и бросать огненные шары. Также существует поверье, что если Бакэнэко перепрыгнет только что умершего человека, то он может воскреснуть. Существо достаточно неоднозначное - может творить и добро, и зло. Оно может в качестве мести охотиться на своего убийцу и пожирать его.

Бакэнэко

Кицунэ - лиса, как правило, с 9 девятью хвостами, но их количество может увеличиваться. Киценэ играет как положительную, так и отрицательную роль. Быть божеством, или же помощником другого божества.

Юрэй - аналог призрака. На рисунках, дошедших до нас, не имеет ног. Юрэй представляет собой душу неупокоенной женщины, которую похоронили не соблюдая обряды. Или женщину, погибшую насильственной смертью. Основная цель Юрэй является месть.

Хэби - наиболее уважаемое мифическое существо, т.к. изображается в виде змеи, почитаемой в Японии, которая является символом плодородия и защищает людей от стихийных бедствий.

Всех этих существ можно найти и в современном кинематографе, например в фильме "Звонок", снятый в 1998 г., где изображается Юрэй.

В заключение хотелось бы отметить, что элементы Кабуки, Бунраку, Синтоизма и мифических существ переплетены между собой, и именно это переплетение формирует основу для японского кино.

О богах и учёных

Как думаете, что может явиться настоящей вершиной карьеры исследователя? Кем может стать учёный - заведующим лабораторией или кафедрой? Директором НИИ? Академиком? Нобелевским лауреатом, в конце концов? А что если - богом?

Чертовщина какая-то, - скажете вы. - Быть такого не может! Но, перефразируя известный анекдот, - одна британская девочка таки смогла. Разумеется, я говорю о Кэтлин Мэри Дрю-Бейкер, известной английской исследовательнице водорослей.

Жизненный цикл растений вообще сильно отличается от привычного нам, "человеческого". У большинства растений (но не у всех, кстати) существует два различных организма, последовательно сменяющих друг друга: гаметофит, производящий половые клетки (и познавший все прелести полового размножения), и спорофит, в одиночестве выбрасывающий споры - клетки, произведённые бесполым путём. Мы редко обращаем на это внимание, потому что у хорошо знакомых нам цветковых растений гаметофиты очень малы - в них трудно распознать отдельные организмы. Так, огромное дерево дуба - это лишь одно поколение, спорофит, а второе его поколение - невесомая пыльца и микроскопические зародышевые мешки, упрятанные глубоко внутрь завязей цветов. Только представьте: пыльцевое зерно - такой же полноценный дуб, как и дерево, только его другая ипостась!

У примитивных растений оба эти поколения хорошо различимы и ведут самостоятельные жизни. Иногда они очень похожи, иногда - невероятно отличаются, и тогда исследователи прошлого, не до конца разобравшись в хитросплетениях растительных биографий, записывали их в разные рода. Так было и с порфирой - красной водорослью, наверняка знакомой вам по японской кухне, ведь именно из неё делают знаменитые нори.

Изначально под именем порфиры (Porphyra) описали именно гаметофиты водорослей (те самые, которые у цветковых стали пыльцой и нутром завязей) - широкие красноватые ленты, употребляемые в пищу людьми. А спорофиты у порфиры имеют вид ниточек, паразитирующих (!) на раковинах моллюсков - и потому изначально были описаны как отдельный род Conchocelis (от слова concha - раковина).

Когда мы возделываем цветковые растения, то их "двухпоколенность" ускользает от нашего взгляда - со взрослого спорофита мы снимаем семена, внутри которых уже сидят новые маленькие спорофиты - зародыши, а вся жизнь гаметофитов умещается в цветке. Но у водорослей не так - их разные поколения живут в разных местах, питаются по-разному и вообще... Как же нам их культивировать? Что высевать?

Да никак и ничего. До середины ХХ века приморские жители полагались в основном на удачу. Ставили, конечно, специальные шесты и сети, на которых порфире расти посподручнее, а вот вырастет ли (а как мы теперь знаем - принесёт ли течение споры) - на всё воля морских богов. Плачевным результатом этого явился голод в Японии в середине ХХ века - экономика страны и так была подорвана проигранной войной, а теперь ещё обрушились тайфуны, разрушившие многие побережья, где традиционно были большие урожаи порфиры.

И вот тут-то мы и сталкиваемся с гением Дрю-Бейкер. Именно её исследования - казалось бы, совершенно фундаментальные, максимально отвлечённые от насущных проблем! - показали, что порфира вовсе не берётся из ниоткуда, что маленькие "червячки" конхоцелисов из раковин моллюсков - на самом деле "родители" порфиры. Её краткая - всего на страницу - статья, посвящённая этому частному альгологическому вопросу, была опубликована в Nature и мигом стала достоянием всего научного сообщества.

Такое знание о "замыкании" жизненного цикла порфиры позволило японским агрономам (или как правильно назвать эту профессию?) наконец-то разработать адекватные агротехнологические приёмы для выращивания порфиры, до небывалых высот поднять её урожайность и наконец-то накормить Японию. Благодарные японцы в память о Дрю-Бейкер и её заслугах воздвигли в городе Уто святилище и ввели британскую исследовательницу в круг синтоистских божеств ками под именем "Матери моря". Раз в год, 14 апреля там устраиваются празднества в честь этой морской богини.

К сожалению, земной путь Кэтлин Мэри нельзя назвать лёгким и беззаботным. Ей стоило огромных трудов получить достойное образование в патриархальном британском обществе начала ХХ века, и она не просто получила диплом с отличием, но и осталась там работать, получив в конце концов PhD. А когда она вышла замуж, то её уволили из университета, потому что по трудовому законодательству того времени замужние женщины в этой сфере работать не могли. Нет, на деле руководство университета понимало, сколь ценного сотрудника теряет, поэтому ей разрешили приходить в лабораторию и продолжать работу, а зарплату платили какими-то очень обходными путями - что-то вроде добровольных пожертвований из казны города Манчестера, а не самого университета, потому что законы, вы же понимаете... Не довелось ей и увидеть окончательные плоды решения порфирного вопроса в Японии, она застала только самое начало этих агрономических изысканий.

С другой стороны, была ли судьба Геракла, Ромула и прочих людей, ставших богами, простой? Вот и Кэтлин Мэри встала в один ряд с ними. И если вы сегодняшним пятничным вечером надумаете сходить в суши-бар - уж не поленитесь принести жертвы Матери моря, ибо лишь она одна вдыхает жизнь в конхоспоры, дабы сети были тяжелы от богатого урожая, а ваша тарелка всегда была полна нори.

Ответ из Японии

Я зарегистрировался в HiNatives, в основном чтобы расспросить людей из буддийских стран об их культуре. В качестве первой попытки написал:

Насколько серьезно современные японцы относятся к буддизму и синто? Принимали ли вы лично участие в синтоистских или буддийских ритуалах?

Мне ответили (естественно, гуглоперевод):

Большинство японцев участвовали в каком-то ритуале.

Многие японцы ходят к могилам в буддийском стиле.

В начале нового года мы посещаем святыни для экзаменов и родов.

Конечно, степень веры зависит от человека, но я не думаю, что есть кто-то, кто пренебрегает синтоизмом или буддизмом.

Продолжим?