В Москве собрались ведущие генетики мира. Их доклады.

Международная конференция Российской академии наук «Столетие популяционной генетики человека» («Centenary of Human Population Genetics») состоялась в Москве с 29 по 31 мая 2019. Конференцию – открыли заместитель декана биофака МГУ Александр Рубцов и научный руководитель ИОГен РАН, академик Николай Янковский.

История популяционной генетики человека отсчитывают с публикации статьи Людвика Хиршфельда (Hirschfeld, 1919). Это было первое исследование, открывшее разную частоту групп крови у разных этносов.

Крис Тайлер-Смит (Институт Сэнгера, Великобритания) рассказал о том, как формировалось представление о генетической изменчивости населения Земли. Он остановился на доказательствах африканского происхождения современного человека по изучению разнообразия митохондриальной ДНК и отметил динамику методов исследования – от однородительских генетических маркеров к полногеномному секвенированию. По его словам, полногеномное секвенирование дает возможность «в одном геноме увидеть отражение всей популяции».

Олег Балановский (ИОГен РАН, председатель Оргкомитета конференции) рассказал об истории генетики в СССР и России. Профессора Московского университета внесли огромный в развитие этой науки: Сергей Четвериков обратил внимание на скрытую изменчивость в человеческих популяциях, Николай Дубинин, открыл явление «генетического дрейфа» (независимо от Сэмюэля Райта), Александр Серебровский ввел термины «генофонд» и «геногеография»,. Вспомнил он и Феодосия Добржанского, одного из основателей синтетической теории эволюции.

Во времена Лысенковщины для генетики наступили плохие времена, но в 1969 состоялось повторное открытие Медико-генетического научного центра. Виктор Бунак и Яков Рогинский исследовали вариации групп крови в человеческих популяциях. Выдающийся генетик Юрий Рычков вместе с антропологом Георгием Дебецом создал первый картографический атлас вариабельности в популяциях; его дело продолжили ученики: И. Перевозчиков, Виктор Спицын, О. Курбатова и Елена Балановская. Рычков и Балановская разработали первые компьютерные базы данных – еще в 70-е годы, когда не было компьютеров. Картографический подход к генетике развивался параллельно в Советском Союзе и в западных странах

1990-е это период ДНК. В стране возникли 4 ведущие лаборатории: В Москве, Бориса Малярчука в Магадане, Вадима Степанова в Томске, Эльзы Хуснутдиновой в Уфе. Настоящей Меккой для Восточной Европы был Эстонский биоцентр в Тарту, прорывными - труды Рихарда Виллемса.

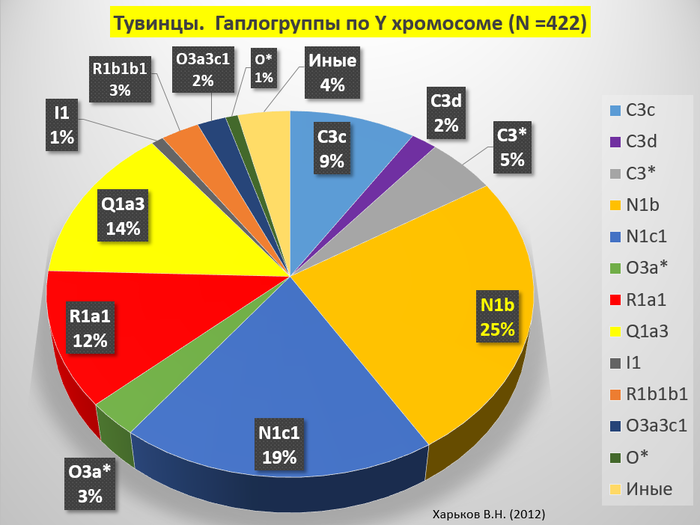

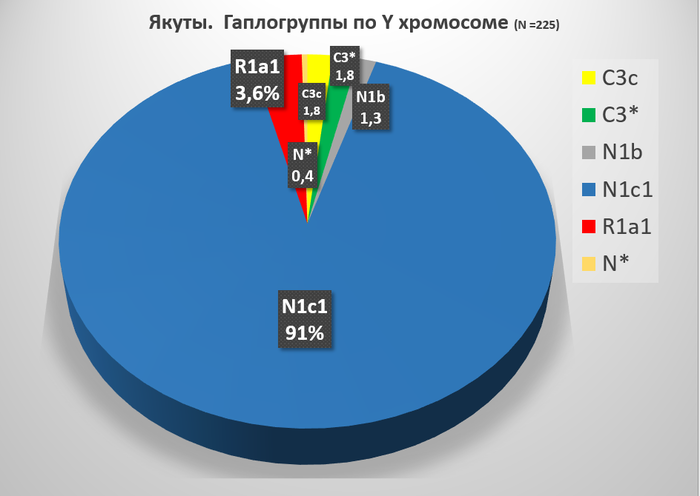

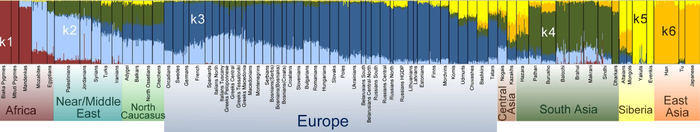

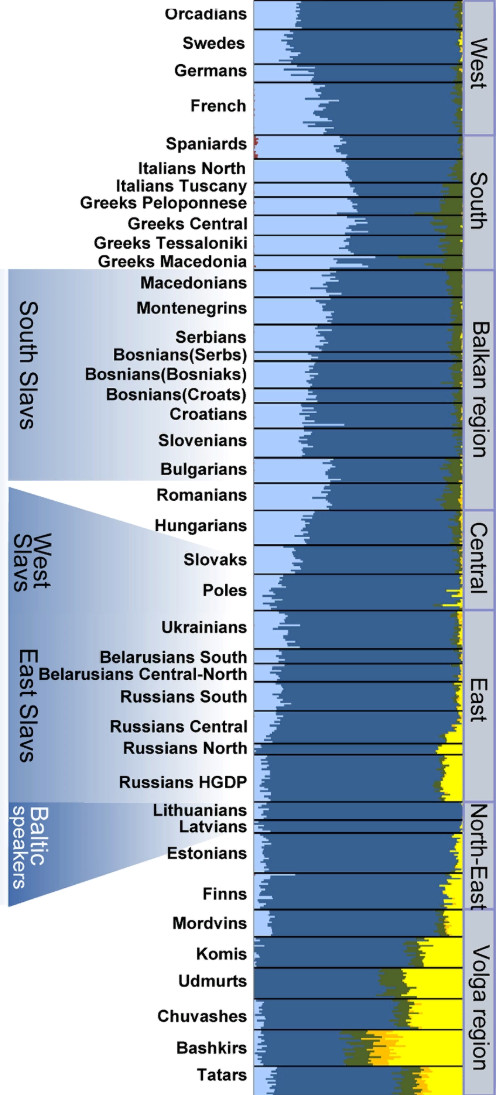

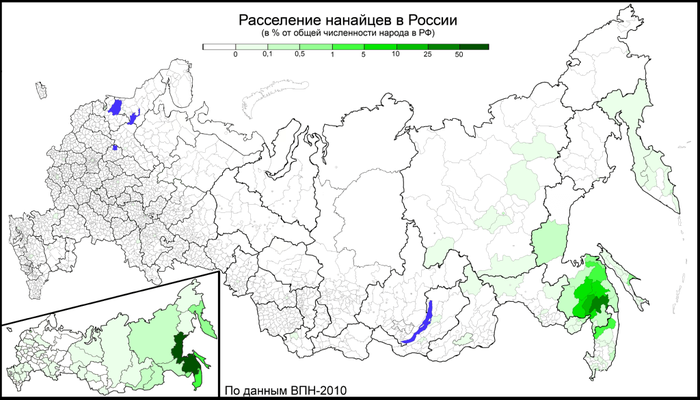

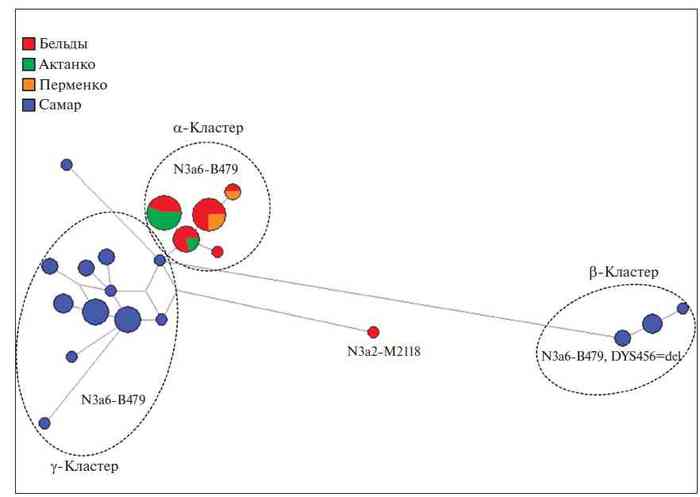

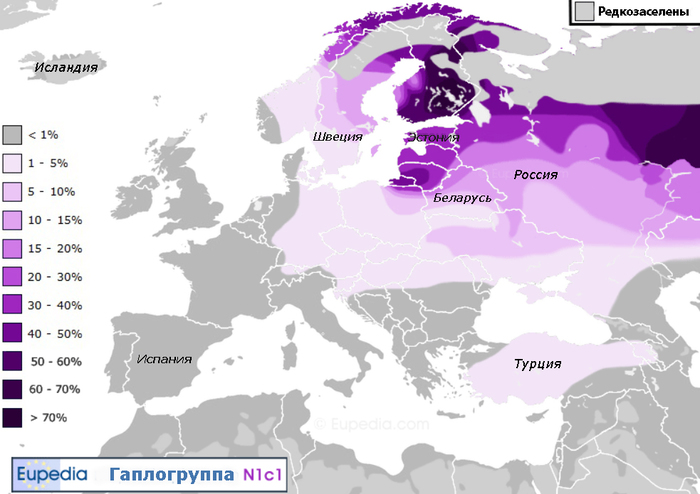

Балановский рассказал и о работе его команды: в лаборатории проводятся от 5 до 10 экспедиций ежегодно. За 20 лет работы обследовано 300 популяций коренных народов, собраны 30 тыс. образцов и создан Биобанк Северной Евразии. Он охватывает регионы: Кавказ (75 популяций), Волго-Уральский (56 популяций), Центральная Азия (53 популяции), Сибирь и Дальний Восток (48 популяций), Ближний Восток (73 популяции). Биобанк работает с программным обеспечением GENEGEO – это картографическая программа, разработанная для анализа генофондов. На обобщенных картах Олег Балановский продемонстрировал генетическое разнообразие по мтДНК и по Y-хромосоме. Представил также и карту широкогеномного разнообразия популяций человека, включающую 914 популяций и 6356 образцов – собранных по 31 опубликованным статьям и неопубликованным данным лаборатории.

Вольфганг Хаак (Институт наук об истории человека Общества Макса Планка, Германия) рассказал об исследованиях древней ДНК и реконструкции генетической истории Европы. Один из основных вопросов, которые пытаются решить палеогенетики – происходил ли переход от охоты и собирательства к оседлому образу жизни и производящему хозяйству путем миграции людей или идей?

Поскольку анализ древней ДНК показывает, что ранние европейские земледельцы генетически отличались от местных охотников-собирателей, данные говорят в пользу миграции людей, то есть диффузии. А в последующий период среднего неолита произошло увеличение генетического компонента охотников-собирателей на большей части Европы. Хаак перечисляет три основных источника европейского генофонда и переходит к четвертому, самом бурно обсуждаемому. Это генетический компонент степных кочевников ямной культуры, который достиг Центральной Европы около 4500 лет назад и составил 3/4 генофонда населения культуры шнуровой керамики в Центральной Европе. Этот компонент в дальнейшем достиг как Южной, так и Северной Европы, сохранился он и у современных европейцев.

По мнению Хаака, распространение этого степного генетического компонента можно связать с экспансией групп населения, говорящих на индоевропейских языках. Таким образом, генетические данные согласуются со степной гипотезой распространения ИЕ языков, но не с анатолийской гипотезой. О том же говорят и данные генетических исследований древнего возбудителя чумы – палео-эпидемиологический сценарий согласуется с реконструкцией генетической истории Евразии.

Мартин Сикора (Университет Копенгагена) напомнил, что в 2010 г. был секвенирован первый древний геном палеоэскимоса, образец Саккак. Он изложил материалы недавно вышедшей статьи в Nature. В работе были секвенированы 34 древних генома из Северо-Восточной Сибири и Юго-Восточной Азии. У образцов с Янской стоянки (31 тыс. лет назад) на севере Сибири обнаружена генетическая близость к западноевразийским охотникам-собирателям (геном со стоянки Сунгирь). В то же время образец Тяньянь в Китае (40 тыс. лет назад) генетически близок к восточным евразийцам. Авторы делают вывод, что основная ось генетического разнообразия Евразии (восток-запад) была создана около 40 тыс. лет назад. Более поздний образец Колыма-1 (9800 лет назад) оказался генетически близок к современному населению Камачтки и Чукотки, а также к американским индейцам. Еще более молодые сибирские геномы обнаруживают большую близость к восточноазиатскому населению. Исходя из этого, в статье предложена демографическая модель заселения северо-востока Евразии, состоящая из трех волн.

Яли Сью (Институт Сэнгера, Великобритания).

Рассказывала о работе, в которой было изучено 929 генома из 54 популяций,-проеккт Human Genome Diversity Project. Результаты говорят о глубоком и постепенном разделении популяций в пределах Африки, о сильной генетической дифференциации за пределами Африки, о наличии ранее не известных генетических вариантов в Африке, Океании, Северной и Южной Америке. Выявлена контрастная история изменения размеров популяций между группами охотников-собирателей и земледельцев за последние 10 тысяч лет. А также глобальный рост численности популяций в процессе заселения Северной и Южной Америки. Авторы также нашли множество континентально- и популяционно-специфических структурных вариаций генома, которые могли быть поддержаны отбором. Некоторые из них, вероятно, происходят от заимствований из геномов древних видов человека (неандертальцы и денисовцы), последние получили распространение в современных популяциях Океании.

Будет продолжение..