Папины объятия, которые ломали кости

Мне было тринадцать. Хрупкий возраст, когда хочется летать, а тебя постоянно дергают за крылья, обрывая перья. Мой папа был главным обрезчиком.

Он мог быть душкой. Покупал мне мороженое, смеялся над моими шутками, даже помогал выбирать платья. Но эта маска слетала внезапно, как сорванный ветром лист. И тогда появлялся другой папа – с ледяным взглядом и словами, которые ранили больнее ударов.

Начиналось с мелочей, но каждая мелочь была как удар под дых. Не так вздохнула, не то сказала, не туда посмотрела. Моя комната казалась ему рассадником грязи, мои увлечения – пустой тратой времени, мои подруги – дурным влиянием. Он мог часами стоять над душой, пока я делала уроки, комментируя каждую ошибку с таким презрением, будто я – самое никчемное существо на свете. «Ты тупая!», «Бестолочь!», «Ничего путного из тебя не выйдет!» – эти слова въедались в память, как занозы под кожу.

Однажды я выиграла школьную олимпиаду по английскому. Для меня это было огромным достижением. Я светилась от гордости, когда показывала ему диплом. Он взял его, усмехнулся и бросил на стол: «Английский? Кому он нужен? Лучше бы делом занялась, полы помыла». В тот момент что-то во мне сломалось. Моя радость рассыпалась в пыль, а внутри поселилась ледяная пустота. Я поняла, что никогда не смогу заслужить его одобрения.

Но слова были лишь началом. Его руки… Они могли быть такими нежными, когда он гладил меня по голове. А потом вдруг сжимали до боли, оставляя багровые следы на запястьях. Мог схватить за волосы и дернуть так, что слезы брызгали из глаз. Мог толкнуть в стену за пролитый чай или дать подзатыльник за громкий смех. Однажды он разозлился из-за какой-то ерунды и ударил меня по лицу. Я упала, а из носа потекла кровь. Он стоял надо мной, злой и равнодушный, словно я была не его дочерью, а какой-то сломанной вещью.

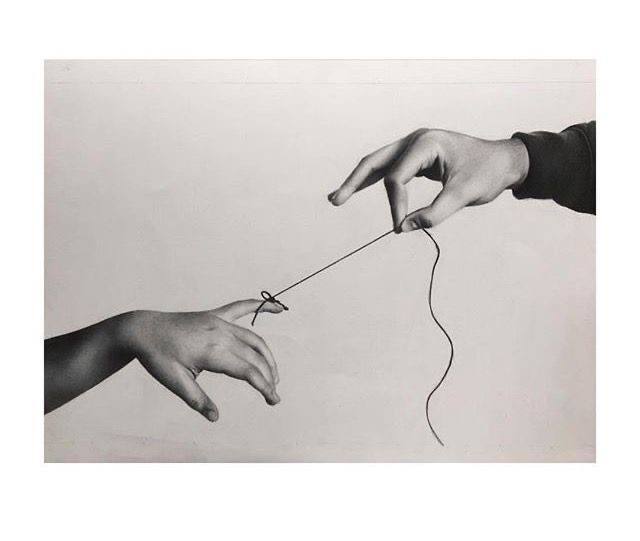

А потом… потом он мог подойти, обнять. Крепко-крепко, до хруста в ребрах. Шептать на ухо, что любит, что просто устал, что я должна его понять. Эти объятия пугали меня больше всего. В них не было тепла, только холодная сила, напоминающая о том, кто здесь хозяин. Я чувствовала себя птицей в клетке, которую то гладят, то бьют прутьями.

Он контролировал каждый мой шаг. Запрещал долго разговаривать по телефону с подругами, требовал отчитываться за каждую минуту, проведенную вне дома. Мог внезапно проверить мой телефон, прочитать личные сообщения. Мой мир сузился до размеров нашей квартиры, где каждый угол был пропитан страхом.

Я жила в постоянном напряжении, боясь сделать что-то не так, сказать лишнее слово, вызвать его гнев. Я научилась читать его настроение по малейшему движению бровей, по оттенку голоса. Я стала невидимкой, стараясь не привлекать его внимания, лишь бы избежать очередной вспышки.

Ночью ко мне приходили кошмары. Снились его крики, его злые глаза, его тяжелые руки. Я просыпалась в холодном поту, с колотящимся сердцем, и долго лежала в темноте, боясь пошевелиться.

Иногда, в редкие моменты его показной доброты, во мне робко просыпалась надежда. А вдруг все наладится? Вдруг он снова станет тем папой, каким был раньше? Но это длилось недолго. Очень скоро лед снова сковывал его взгляд, и я понимала, что чуда не произойдет.

Я выросла с этой болью, с этим страхом, с этим чувством собственной никчемности, которое он старательно в меня вбивал. И даже сейчас, когда я давно живу отдельно, я вздрагиваю от резких звуков и шарахаюсь от громких голосов. А чьи-то крепкие объятия до сих пор вызывают во мне леденящий ужас тех самых «папиных объятий», которые ломали не только кости, но и мою душу.