ЭПОХА РАЗОЧАРОВАНИЯ | постмодерн и марксизм

(Закадровый текст к ролику)

Давайте проведем простой тест на адекватное восприятие реальности. Посмотрите на этот предмет. И что мы видим?

Вроде бы всё очевидно – перед нами обыкновенный стакан, в который можно налить воды, из которого можно пить.

А на каком основании мы сделали это заключение?

На основании данных, полученных с помощью органов чувств.

А теперь смотрите внимательно… всего лишь одно движение руки…

и образ рушится!

Теперь понятно, что перед нами вовсе не то, что мы думали.

Это просто качественная иллюзия!

Не так-то просто отличить иллюзию от реальности, понять, что можно принимать на веру, а в чём стоит сомневаться?

Для традиционного сознания такой проблемы не существовало – истину не надо искать, её надо принять, поскольку истина дана в божественном откровении и освящена авторитетом церкви.

Ситуация изменилась лишь в новое время.

В эпоху модерна, во главу угла был поставлен скепсис, обычным становится требование строгих доказательств.

Такой тип мышления возник не сразу.

Важной вехой на этом пути является принцип сформулированный еще в 14 веке францисканским монахом Вильямом Оккамом.

Принцип, который принято называть Бритвой Оккама, гласит: «Не стоит множить сущности без надобности».

По сути это означает, что чем проще объяснение, чем меньше в нём допущений, тем лучше.

Простейшее объяснение является предпочтительным!

Мысль казалось бы банальная, но очень важная!

Например, если вы обнаружили пропажу своего автомобиля, каким будет ваше первое предположение?

Наверно мою машину похитили инопланетяне?!

Думаю, даже для Прокопенко с РЕН-ТВ это все-таки перебор!

Однако, в наше время, делать безосновательные предположения и хуже того, пичкать людей откровенной чушью – это очень даже нормально!

В XXI веке миром идей правит не наука, а оккультизм, эзотерика и парапсихология…

Колдуны и маги, экстрасенсы и астрологи заполонили не только просторы интернета, но и телевидение, прессу, полки книжных магазинов.

После колоссального прогресса эпохи модерна, сейчас наблюдается обратная тенденция.

Наиболее ярко это проявляется в сфере массовой культуры.

В наше время, коренным образом изменилось отношение к реальности.

Поиск истины, творческий порыв, энтузиазм, всё это теперь не важно.

Ключевые слова современности, это стёб, прикол, пофигизм, тоска и скука.

Иногда, такой взгляд на мир называют постмодернистским, а современную эпоху, эпохой постмодерна.

В рамках постмодерна серьезное отношение к чему либо немыслимо!

Зачем творить, зачем к чему то стремиться, если всё уже сказано и ничего нового сказать невозможно, да и не нужно!

Можно брать уже готовое и цитировать, в любом порядке, в любых комбинациях.

Писатель Умберто Эко, пояснил суть постмодернизма примерно так.

Юноша уже не может просто сказать девушке «я тебя люблю», он будет выглядеть нелепо. В лучшем случае он может процитировать какого-нибудь поэта.

А еще можно, поступить вот так…

Да, это очень в духе постмодерна, ведь постмодерн, это тотальное разочарование!

Но это не разочарование уставшего путника, который всё изучил, всё изведал.

Нет, это разочарование по умолчанию.

Постмодерн, эпоха разочарованных подростков, которые разочаровались в жизни, еще толком не начав жить!

Что может в будущем ждать человечество, которому ничего не нужно, которое ни к чему не стремиться и которое во всём разочаровано?

Ответ на этот вопрос, на мой взгляд, вполне очевиден.

Но есть и другой, важный вопрос: как и почему такое случилось, что оптимизм эпохи модерна сменился разочарованием?

Вроде бы наука никуда не исчезла, совершаются открытия, появляются новые, невиданные ранее возможности.

Хотя есть одно но…

Приблизительно с 70-х годов прошлого века (это как раз та отметка с которой можно условно отсчитывать эпоху наступающего постмодерна), мы видим заметное торможение научно-технического прогресса.

Точнее сказать, практически весь прогресс уходит в сферу компьютерных технологий.

И прогресс этот не столько качественный, сколько количественный.

То, что мы включаем в понятие – современные технологии, например: полупроводники, интегральные микросхемы, лазеры, оптоволокно, всё это уже существовало в 70-х, то есть пол века назад! Мы серьезно развили эти технологии, но не создали ничего принципиально нового.

В 21 веке мы отправляемся в космос на двигателях которые практически не изменились со времен Вернера фон Брауна и Королева.

В области гражданской авиации, мы летаем на тех же скоростях, что и наши предки 50 лет назад, хотя не совсем…

тогда были сверхзвуковые пассажирские лайнеры, а сейчас их нет!

А где гигантские экранопланы, такие как этот «Каспийский монстр» развивавший скорость 430 км в час? Их тоже нет.

Американцы высадились на Луне в 69-ом и до сих пор идут ожесточенные споры о достоверности этих событий и лишь потому что с тех пор никто там больше не побывал. События полувековой давности кажутся нам фантастикой!

Но еще более очевидным это торможение технического прогресса становиться, если отсчитать 50 лет назад от семидесятых и сравнить, каков был прогресс за полвека до того, то есть приблизительно с 20-х до 70-х годов!

Вот так, с 20-х до 70-х изменились поезда:

Такими стали автомобили:

А такими были электромобили (привет Илону Маску):

Вот как изменилась связь:

Так изменились самолеты с двадцатых до семидесятых:

Это вертолеты (в двадцатых вертолетов еще не было):

Это суда:

Это подводные лодки:

Это ракетные технологии:

Это энергетика:

Такой стала вычислительная техника:

Кстати локальная электронная почта для мэнфрэймов появилась в 65-ом году, а первая интернет сеть в 1969-ом.

К 70-ым годам прошлого века мир менялся невероятными темпами полный оптимизма и веры в будущее, а потом что-то пошло не так.

Даже если не делать далеко идущих выводов, все равно есть повод задуматься.

Что же такое происходило в этот исторический период?

То, что в первую очередь приходит на ум, это война во Вьетнаме и связанные с ней антивоенные протесты.

Проигравшая тогда социальная и победившая сексуальная революции.

На фоне сексуальной революции, очередной экономический кризис.

В советском союзе начинается эпоха «застоя».

Именно тогда США отказались от золотого стандарта, социальное государство на Западе постепенно сворачивалось и начиналась эпоха неолиберализма, которая продолжается до сих пор!

Что принципиально нового в области технического прогресса мы увидели за эти 50 лет?

Айфоны и квадрокоптеры?

А в области общественного развития?

Нестабильность, жуткий террор, постоянные войны, самый затяжной кризис и рост социального неравенства.

Так что же происходит с человечеством и куда оно идет, какое будущее нас ожидает?

У консерваторов есть простой ответ. Всё это расплата за грехи, наступление последних времён, кали-юга, а впереди конец света, апокалипсис, Армагеддон!

А что же говорит современная наука? Современная наука молчит.

Точнее, каждая наука в отдельности, что-то говорит – политология одно, экономика другое, социология третье, но всё это похоже на притчу о слепых мудрецах и слоне. Целостной картины происходящего нет!

Тем временем, по всему миру растут протестные настроения.

Но протест без нормальной теории приведет лишь к бессмысленному бунту и разочарованию!

Нам, как воздух необходимо адекватное представление о политической и экономической реальности.

Но как нам разобраться в такой сложной системе, как человеческое общество?

Когда-то, благодаря понятию всемирного тяготения, мы разобрались не только в принципах управляющих движением небесных тел, но смогли сами запускать объекты в космос.

Так работает наука!

А возможно ли как-то по-другому?

Конечно, возможно!

Например можно попытаться, тоже самое сделать с помощью магии и заклинаний, пригласить на космодром шамана или попросить экстрасенса рассчитать траекторию полета.

Кстати, а не тем ли самым занимаются в нашем Роскосмосе?

И всё же, «Богу богово, а кесарю кесарево!»

Пусть каждый занимается своим делом!

Для изучения человеческого общества, предпочтительнее использовать научный подход и логично было бы начать с самого базового уровня общественной системы, то есть с человека.

Зададимся вопросом о том, каковы условия обеспечивающие существование человека.

В качестве примера возьмем знаменитую пирамиду Маслоу.

Эта пирамида описывает иерархию человеческих потребностей.

Здесь и таинственное «Я» – самореализации и эстетические потребности и потребности в знаниях, уважении, любви и безопасности.

Но нас, в данном случае, интересует только основание пирамиды.

Если невозможно обеспечить базовые, физиологические потребности организма, то любая схема потребностей (хоть по Маслоу, хоть ни по Маслоу), просто не будет существовать!

Да, безусловно, человек это существо возвышенное, духовное, способное дерзновенно смотреть на звезды.

Но если не обеспечены базовые потребности организма, говорить о чем-то более высоком просто не имеет смысла!

Сколько протянет человек без воздуха

или без воды?

А без еды долго ли проживет? Не думаю!

Если кто-то не согласен с этим утверждением, пусть поэкспериментирует на себе, а мы с интересом посмотрим, как быстро у него наступит просветление!

Так, что хоть и «не хлебом единым жив человек», но и хлебом то же…

Если масштабировать этот принцип на всё человечество, то мы увидим, что

львиная доля того, чем занимается любое общество, для чего работает народное хозяйство, индустрия, энергетика, наука и технология, это обеспечение первоочередных потребностей человеческого организма.

И всё, это называется словом – экономика или экономический базис!

Из всего сказанного следует, очевидный вывод – экономика это не просто важно, это супер-важно!

Без экономики не будет ни духовной, ни интеллектуальной жизни, не будет ничего!

Если мы хотим иметь научную теорию развития человеческого общества, то было бы логично, обратить самое пристальное внимание именно на экономику.

Обратить внимание на то, каким законам подчиняется экономический механизм, как он изменяется с течением времени, как он влияет на разнообразные сферы человеческой жизни.

В этом деле, вряд ли нам поможет доминирующая сейчас доктрина, в которой правит пресловутый «экономикс» и бухгалтерский подход.

Нам нужно, что то более основательное, более глобальное…

И если вы хоть немного в теме, то долго искать не придется.

Откуда мы знаем про базис и надстройку, про классовую борьбу и общественно-экономические формации?

Кажется, что-то завалялось на пыльных полках?

Ах, да – это же марксизм!

Кстати, в отличии от Экклезиаста и Френсиса Фукуяма. именно марксизм утверждает, что всё течет и всё меняется!

Новые технологии заменяют старые, изменяются производительные силы, вместе с ними меняются общественные отношения, политические системы и даже общественно-экономические формации.

Таким образом, и эпоха постмодерна и даже капитализм, тоже, закончатся!

Им на смену придет новая эпоха!

Но возможно ли это воспринимать всерьез? Ведь за последние тридцать лет, нам разъяснили, что марксизм, это утопическое и лживое учение, что он давно устарел и никому не нужен!

Еще, нам рассказали, что в стране, где марксизм был официальной идеологией, и в школе, и в институте, всех пичкали марксистскими цитатами, которые практически никто не воспринимал в серьез.

Весь это истмат, диамат, три источника и три составных части!

Более нудной хрени, надо было еще поискать!

И меньше всего в неё верили именно те, кто пичкал всех этими цитатами!

А потом той страны не стало. На смену скучным, советским бюрократам пришли новые хозяева жизни, у которых была своя пропаганда, похлеще прежней.

В массовом сознании, представление о марксизме, социализме и коммунизме стало напоминать старое кино, содержание которого уже практически никто не помнит, но точно, что то очень страшное!

Так что же получается, – марксизм, это с одной стороны нечто ужасное и даже преступное, с другой стороны скучное и глупое, в то же время невозможное, но при этом достойное того, что бы с ним бороться и уничтожить.

Но если всё так, то почему, основатель этой глупости и бессмыслицы, лидирует в списке виднейших интеллектуалов последнего тысячелетия?

Лидирует в частности по опросам читателей сайта BBC.

Даже самые яростные противники учения Карла Маркса вынуждены признать….

Но это на словах!

А в реальности, они стремятся к тому, что бы от Маркса и его учения не осталось ничего. Даже воспоминания!

И в самом деле, можно уничтожить памятники Марксу и марксистам, переименовать все улицы, сжечь книги, но это не изменит главного.

Марксизм работает!

Так, что же такое марксизм?

Ну, что ж, давайте попытаемся ответить на этот непростой вопрос.

Очень часто, можно услышать про идеологию марксизма.

Но на самом деле такой идеологии не существует.

А существует, множество идеологий, которые провозглашают себя марксистскими или которые принято считать таковыми.

Советский марксизм-ленинизм, который колебался вместе с курсом партии, отколовшийся от него троцкизм, многоликая социал-демократия, демократический социализм, еврокоммунизм, маоизм, сменивший его социализм с китайской спецификой. Даже идеи чучхе часто называют марксистскими, хотя Ким Ир Сен специально разрабатывал эти идет, в противовес импортному марксизму.

Пытаясь разобрать клубок идеологических противоречий, мы только еще больше запутаемся, а вот на наш вопрос ответа не получим!

Но ведь есть и другое значение слова марксизм!

Соответствует ли действительности утверждение, что марксизм это наука?

Мы знаем, что наука, это физика, химия, биология, а что за такая наука марксизм?

Сразу бросается в глаза, что в этом списке научных дисциплин, только одно название происходит от имени человека и это марксизм.

Странно, что название научной дисциплины происходить от имени человека?

Но дело в том, что марксизм не особая дисциплина, а научная концепция, в широком смысле этого слова.

Концепция, которая применяется в самых разных областях знания.

Но мы знаем и другой пример концепции, которая оказала огромное влияние на всё научное мировоззрение, и это дарвинизм.

Вот же совпадение! И она тоже названа в честь конкретного человека.

Кстати, дарвинизм и марксизм имеют много общего не только по этой причине.

И марксизм и дарвинизм, это концепции, которые вызывают большой общественный резонанс, подчас открытую агрессию.

Дарвинизм и марксизм, в комплексе описывают эволюцию жизни и развитие человечества, и описывая эти процессы позволяют сделать вывод, что несмотря на некоторое сходство, это принципиально разные процессы.

Конечно, современное понимание эволюции изменилось со времен Дарвина. Синтетическая теория эволюции, это далеко уже не только Дарвин, а так же генетика, молекулярная биология и многое другое.

Точно так же и современный марксизм, это далеко не только Маркс, Энгельс и Ленин.

Несмотря на все трудности, марксизм развивался, впитывал в себя новые идеи и оказывал сильное влияние не только на политику, но и на науку и на всю мировую культуру.

И так уж получается, что куда не копни, будь то философия, политология, экономическая наука, социология, этика, даже психология, да везде где хочешь разобраться всерьез, везде и подчас совершенно неожиданно вылезает эта бородатая голова!

Даже если тебе чужды левые идеи и вообще всё, что связано с политикой, но ты искренне стремишься, что то понять в отношении человека и человеческого общества, то пересечения с марксизмом тебе не избежать!

Очевидно, что чем влиятельнее становилось марксистское учение, тем активнее оно подвергалось критике. И это нормально. Не бывает развития науки без критики.

В 20-м веке неоднократно предпринимались попытки опровергнуть марксизм, доказать его научную несостоятельность или то, что марксизм устарел.

И в самом деле, актуален ли марксизм в эпоху постмодерна и глобального капитализма?

На эту тему мы поговорим уже в следующем выпуске проекта рединформ.

Мы постараемся взглянуть на марксизм, не как на набор утверждений и сухих догм, а как на живую интеллектуальную традицию со своими выдающимися достижениями и проблемами. Которой есть куда развиваться.

Всем заранее спасибо!

Троцкизм глазами "Ленинской гвардии". Часть 2

Сторонникам Льва Давидовича Троцкого, как бальзам на душу, воспоминания периода гражданской войны, когда их кумир стоял во главе Революционного Военного Совета Республики, когда его называли создателем Красной Армии! Именно на этой должности, как считают современные либеральные авторы, “политический образ Троцкого быстро приобрел мифологические черты”[1]. Сам Троцкий в мемуарах давал нескромные оценки своему положению в тот период:

“В годы войны в моих руках сосредоточивалась власть, которую практически можно назвать беспредельной. В моем поезде заседал революционный трибунал, фронты были мне подчинены, тылы были подчинены фронтам, а известные периоды почти вся не захваченная белыми территория республики представляла собой тылы и укрепленные районы”.

Л.Д. Троцкий, “Моя жизнь”, https://1917.com/Marxism/Trotsky/My_Life/My_Life-00-02-15.ht...

Оставим подобное высказывание на резиновой совести Троцкого, а сами продолжим.

Итак, бои гражданской войны отгремели. В Советской России, а затем СССР начался новый этап мирного строительства. Центр тяжести в стране сместился с военных дел на дела хозяйственно-восстановительные, а Троцкий вплоть до 1925 года оставался председателем Реввоенсовета, где его сменил М.В. Фрунзе. Как известно, на предложение Ленина стать его заместителем в Совнаркоме Лев Давидович в январе 1923 года ответил отказом[2], по-видимому, считая, что должность председателя Реввоенсовета более почетна и более практична на политическом фронте. Как-никак армия под рукой. Но двинуть полки Троцкому не дали, а двинули, как известно, самого Троцкого после острой и продолжительной партийной дискуссии, навязанной никем иным как “создателем” Красной Армии.

Самоизоляция в штабе не спасла Троцкого и его сторонников от острой критики по вопросам военного строительства после гражданской войны. Например, этому посвящена статья начальника Политуправления РВСР и члена коллегии Наркомата рабоче-крестьянской инспекции СССР С.И. Гусева “Наши разногласия в военном деле”, опубликованная в двух выпусках журнала Большевик (№15-16 за 1924 г. и №1 за 1925 г.).

Полемика разразилась по вопросу применимости марксизма к военному делу.

Против применений марксизма к военному делу выступали военспецы царской военной школы, и это можно было понять - они не понимали сути марксизма и диалектического метода. Но против применений марксизма к военному делу выступил “большевик” Л.Д. Троцкий, хотя, чего удивляться, из дореволюционного опыта многим было ясно, что в марксизме он хромал на обе ноги. В.И. Ленин, подытоживая разногласия с Троцким в одном из своих писем, прямо называл его “каутскианцем”[3].

Но давайте вернемся к проблемам Красной Армии. На совещании военных делегатов XI съезда РКП, которое проходило 1-го апреля 1922 г.,Троцкий вопрос о марксизме ставил так:

«Разве уставы наши создавались марксистскими методами? В первый раз об этом слышу. Уставы резюмируют военный опыт. Но как же их свести воедино марксистским методом? Это метод исторической, общественной науки... Военной «науки» нет и не было. Есть целый ряд наук, на которые опирается военное дело. Война не есть «наука», война есть практическое искусство, уменье. Война есть «ремесло» для тех, которые правильно изучают военное дело. Превратиться в науку война не может по самой своей природе. Как не может стать наукой архитектура, коммерция, ветеринарное дело и пр. То, что называют теорией войны или военной наукой, не есть совокупность законов, обгоняющих объективные явления, а есть совокупность практических приемов, способов, приспособления сноровок, отвечающих определенной задаче: разбить врага... Каким образом можно приемы военного ремесла строить при помощи марксистского метода? Это то же самое, что строить при помощи марксизма теорию архитектуры или ветеринарный учебник. Историю войны, как и историю архитектуры, можно написать с марксистской точки зрения, ибо история есть наука. Но иное дело так называемая теория войны, т.е. практическое руководство. При помощи марксистского метода можно облегчить себе в высокой мере общественно-политическую и международную ориентировку... Но при помощи марксизма нельзя построить полевой устав».

Л.Д. Троцкий, Большевик №15-16, 1924 год, https://archive.org/details/bolshevik_1924_1930/1924/Bolshevik 1924 - No15-16/page/n17/mode/2up

В своем выступлении, на что правильно указывает С. Гусев, Троцкий обнаружил глубокую метафизическую пропасть между марксизмом и военной наукой, военным искусством, военным делом, военным опытом. Ведь война как общественное явление, как часть или сторона общественной жизни, «подведомственна» марксизму, но об этом “создатель” Красной Армии позабыл! И если к прошлому «военному опыту» (история войн) он марксизм еще допустить готов, то к современному — ни в коем случае.

“А между тем совершенно очевидно,что война ведется людьми, война составляет часть общественных явлений, часть жизни классового общества. Война ведется армиями, представляющими «военный слепок» с существующего строя общества. Уже этого достаточно, чтобы видеть, какое широчайшее применение имеет марксизм к вопросам войны. Нет ни единого вопроса, касающегося научной оценки социальной стороны войны, к которому марксизм не подходил бы с таким же правом, как к любому вопросу жизни общества. Марксизм дает ключ к пониманию общественной жизни, а следовательно и той части жизни общества, которая называется войной”.

С.И. Гусев, https://archive.org/details/bolshevik_1924_1930/1924/Bolshevik 1924 - No15-16/page/n21/mode/2up

Гусев далее пишет, что Троцкий почему-то умалчивает о важнейшей задаче - применении марксизма к военно-социальным вопросам, хоть и не отрицает оную. Что же до выпадов: можно ли при помощи марксизма составить ветеринарный учебник, может ли марксизм научить плести лапти (об этом Троцкий вопрошал на заседании Военно-Научного Общества 8-го мая 1922 года) и можно ли при помощи марксизма построить полевой устав, то Лев Давидович безнадежно запутался в своих же силках софистики, схоластики, доктринерства и метафизики.

Ведь связь между политикой и техникой, влияние техники на политику и политики на технику это — «марксистская азбука». «Введение огнестрельного оружия — говорит Энгельс в «Антидюринге» — повлияло революционизирующим образом не только на самое ведение войны, но и на политические отношения господствующих и угнетенных классов». Техника изменила политику.

Тактику русской армии Энгельс объяснял полуварварским характером русской пехоты и русской кавалерией, которые, в свою очередь, зависели от крепостного строя и от крепостной крестьянской общины. Выходит, что марксизм, который дает ключ к пониманию общественных явлений, дает вместе с тем ключ и к пониманию тактики (т.е. полевого устава).

Да и остальные доводы Троцкого метафизичны. Возьмите пример с архитектурой. Постройка сводов и мостов в течение многих столетий была искусством, т.е. производилась по выведенным из опыта, приблизительным правилам, пока не появилась высшая математика, которая дала точные формулы кривых сводов и мостов и сделала возможным, в связи с развитием механики, производить математически точный расчет давления на единицу площади. С этого момента постройка мостов и сводов чрезвычайно упростилась, перестала быть искусством, стала наукой.

Касаясь военно-технического дела, можно взять как пример изобретение прицельной рамки, которое стало возможным лишь благодаря развитию баллистики, изучившей полет пули, стрелковое искусство было труднее, чем теперь. Прицельная рамка дает возможность механически устанавливать прицел на различные расстояния, вследствие чего искусство стрельбы упростилось, стрельба механизировалась, стала более «научной».

Подводя итог первой части своей критической статьи, Гусев как бы на пальцах поясняет марксизм подслеповатым троцкистам тех лет, да и сегодняшним, что между наукой и искусством нет той метафизической границы, которую пытался установить Троцкий. Наука развивается за счет искусства, искусство основывается на завоеваниях науки, и этот процесс бесконечен.

Разрыв между наукой и искусством это — разрыв между прошлым и настоящим, между теорией и практикой, такой разрыв противен духу марксизма.

“Невозможно вести правильную военную политику и производить правильную политическую оценку организационных и технических вопросов без правильной теории, т.е. без марксизма”.

С.И. Гусев, https://archive.org/details/bolshevik_1924_1930/1924/Bolshevik 1924 - No15-16/page/n25/mode/2up

Ну, а это уже камень в огород лично “демону революции”.

Таким образом, мы видим, что Лев Давидович опростоволосился и на должности Председателя РВСР, это на примерах доказал его однопартиец, активный строитель Красной Армии периода Гражданской войны Сергей Иванович Гусев. Метафизичность, механицизм, ограниченность в вопросах военно-технического развития армии и удаленность взглядов от марксизма, таковы неутешительные итоги анализа.

Досталось Троцкому и его сторонникам - троцкистам по вопросам политического воспитания Красной армии, чему была посвящена вторая часть критической статьи Гусева. Казалось бы где-где, но не в вопросе политического воспитания, которому Лев Давидович отводил наиважнейшую роль и вменял в обязанность большевикам, а значит, и для себя лично, пусть даже в ущерб управленческой функции партии в стране[4]. И снова конфуз!

Поводом послужили тезисы, принятые на совещании военных делегатов XI Съезда РКП(б) по докладу тов. Рабичева, «о военной пропаганде», одобренные Троцким.

«Задача военной пропаганды, — говорится в тезисах, — пробудить в молодом красноармейце интерес к военному делу и стремление стать хорошим бойцом не за страх, а за совесть».

«Для этого непосредственно вслед за определением военной пропаганды — нужно, чтобы он (красноармеец), прежде всего знал, почему и зачем его мобилизовали. Объяснять это надо, исходя не из теории борьбы классов, а из конкретной политической обстановки сегодняшнего дня: кто нам угрожает, откуда и почему».

Большевик №1, 1925 год https://archive.org/details/bolshevik_1924_1930/1925/Bolshevik 1925 - No1/page/n29/mode/2up

Вот это поворот! Поэтому Гусев вполне логично спрашивает: а из чего другого, как не из теории классовой борьбы, может «исходить» коммунист в объяснении политических явлений и событий? Разве можно объяснить молодому красноармейцу, почему и зачем его мобилизовали, какие враги угрожают социалистической стране, не говоря о помещиках, капиталистах и их ненависти к рабоче-крестьянскому СССР, об их стремлении восстановить власть буржуев? Да тут что ни слово, то класс, классовая борьба, теория и практика классовой борьбы.

«Политработа в Красной армии вырастает из военной пропаганды». С этой формулой Троцкого категорически не соглашается Гусев, по его мнению, она является антимарксистской.

Не политика есть продолжение войны, а наоборот, война есть продолжение политики. Не война ставит политические (классовые) цели политике, а политика - войне. Не политическая пропаганда «вырастает» из военной пропаганды, а, наоборот, военная пропаганда «вырастает» из политической пропаганды.

Помимо общей задачи - распространения военных знаний, пропаганда в буржуазной армии и Красной Армии отличается коренным образом. В первой ставится цель защиты буржуазной диктатуры, во второй - защита диктатуры пролетариата. Если бы политическая пропаганда вырастала из военной пропаганды, то непонятно, как из нее могли бы вырасти две принципиально противоположные политические цели. Не задачи и цели военной пропаганды подчиняют себе задачи и цели политической пропаганды, а наоборот. Армия служит политике, а не политика армии. Поэтому цель пропаганды революционной армии состоит не в воспитании хорошего бойца «вообще», а в воспитании хорошего бойца, служащего пролетарской диктатуре. А с пропагандой в Красной Армии дело обстоит не на высоте, замечает Гусев, и путаница на местах является отражением путанных мыслей в голове председателя РВСР.

“Пролетарская идеология против кулацкой, — так стоит вопрос, так он поставлен существующим соотношением классов и их развитием, определяемым развитием капитализма в деревне, социализма в городе. Так он уже ставится в армии”.

“Задача политработы повернуть и культпросветработу против кулака. Не затемнять этой задачи политработы попыткой слить ее с военной пропагандой, не жертвовать ею ради культурно-просветительной работы, а подчинить военную пропаганду и культпросветработу политработе и ее задачам, «нацелить» всю работу на одну точку, «не разбрасываясь» культурнически — словом, сделать политработу в Красной армии в полном смысле этого слова коммунистической. А это значит проводить ее на основе классовой пролетарской идеологии”.

Большевик №1, 1925 год https://archive.org/details/bolshevik_1924_1930/1925/Bolshevik 1925 - No1/page/n35/mode/2up

А Троцкий считает, что коммунистическое воспитание красноармейцев - “это самое отвлеченное коммунистическое доктринерство»(«Основная военная задача момента», стр. 13). «Вы идеалистически переоцениваете силу идеологического воспитания», — подхватывает тов. Лузгин («Революция и война» 1922 г. № 14—15). Кричать так, значит обнаруживать тенденцию к отрыву политработы в Красной армии от коммунизма, - подытоживает свою критическую статью С.И. Гусев.

Лев Давидович снова споткнулся на крестьянстве, вернее о крестьянскую ногу, только теперь она была одета не в лапоть, а в солдатский сапог. Мелкобуржуазный подход Троцкого и его сторонников к решению практических и теоретических задач строительства вооруженных сил СССР был оценен партией и ЦК по достоинству и 26 января 1925 года “демон революции” оказался за бортом Революционного Военного Совета Республики.

Б. Куприянов, К. Поляков

Примечания:

[1] https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/02/22/751759-...

[2] https://stalinism.ru/elektronnaya-biblioteka/politicheskoe-z...

[3] “В чем состоят наши разногласия с Троцким? Это Вас, наверное, интересует. В немногих словах: он каутскианец, т. е. хочет единения с каутскианцами в Интернационале, с фракцией Чхеидзе в России. Мы решительно против такого единения”.

В.И.Ленин, ПСС, 5 Изд., том 49, с.192

[4] «Без освобождения партии как партии, от функций непосредственного управления и заведывания нельзя очистить партию от бюрократизма, а хозяйство — от распущенности».

Л.Д. Троцкий,

https://stalinism.ru/elektronnaya-biblioteka/politicheskoe-z...

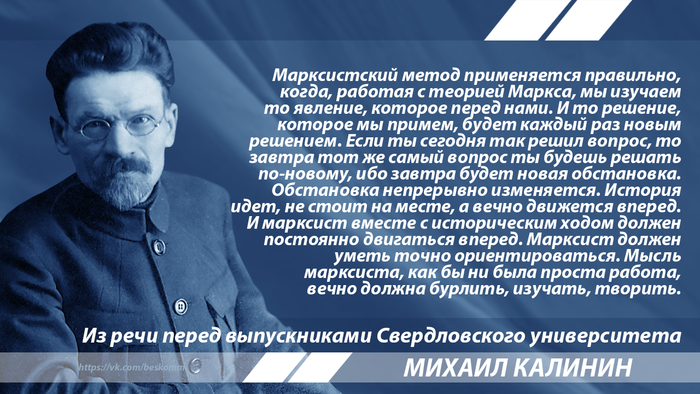

Калинин о творческом марксизме

Михаил Иванович Калинин - российский революционер, коммунист, советский государственный и партийный деятель.

УЧЕБА И ЖИЗНЬ

РЕВОЛЮЦИОННАЯ РАБОТА И ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ШКОЛА

В настоящий момент мы переживаем в высшей степени сложный период. С каждым годом наша жизнь все более и более усложняется. В нашем советском строительстве требуется все более и более квалифицированной силы. В настоящий момент уже с примитивным подходом к общественным явлениям подойти в высшей степени трудно... Нужно уметь каждый раз глубоко, по-марксистски подойти к каждому общественному явлению. Нужно уметь охватить предмет в целом и вместе с тем уметь проанализировать все его внутреннее содержание. Для того чтобы охватить предмет в целом, проанализировать его внутренность, для этого, разумеется, требуется огромная предварительная марксистская подготовка. В особенности нужна эта марксистская подготовка, если человек не проделал предварительной большой практической работы.

И вот, я говорю, в настоящий момент как советское строительство, так и партийное дело глубоко нуждается в высококвалифицированных работниках. Наш Советский Союз по политическому воспитанию, по политической активности масс, по политической пропитанности, пожалуй, стоит впереди всех европейских и внеевропейских стран. В этом почти нельзя сомневаться, но подъем политической активности еще недостаточен для огромного систематического, регулярного строительства.

Несомненно, наша задача такова: массовую активность, массовое желание ориентироваться в политике мы должны использовать в партийно-культурном отношении. Во время большого подъема (как сейчас английская забастовка) каждый рабочий, который был вчера рядовым обывателем, делается героем, - он борется за рабочие интересы, и подъем масс выдвигает одного за другим героев в борьбе за эти массы. Но, товарищи, не всегда бывает быстрый темп движения вперед. Очень часто нам приходится отступать, а обыкновенные серые года, обычная будничная работа занимают 99 процентов жизни человека. Самое ценное у партийного работника, чтобы он сумел празднично работать и в обыкновенной будничной обстановке, чтобы он сумел изо дня в день побеждать одно препятствие за другим, чтобы те препятствия, которые практическая жизнь ставит перед ним ежедневно, ежечасно, чтобы эти препятствия не погашали его подъема, чтобы эти будничные болотные препятствия развивали, укрепляли его напряжение, чтобы в этой повседневной работе он видел конечные цели и никогда не упускал из виду эти конечные цели, за которые борется коммунизм.

Наш партийный штаб в самом широком смысле слова, в составе которого и вы будете работать, не должен забывать за очередной работой эти конечные цели. И какие бы препятствия он ни встречал на своем пути, он твердо знает, что эти препятствия не сегодня, так завтра будут побеждены. И нужно, чтобы это свое глубокое убеждение в конечную победу коммунизма, чтобы это убеждение он опять-таки на каждодневной практической работе, на частных примерах сумел передавать, внедрять в сознание широких непартийных рабочих и крестьянских масс. Только тогда рабочий и ценит руководителя, да не только рабочий, а и вы цените только такого преподавателя и такого руководителя, который вместе с массами загорается и, загораясь сам, это горение внедряет в сознание той массы, в среде которой он работает. Поэтому, товарищи, для того, чтобы работать в партии, где самая работа является до известной степени подвижничеством, и для того, чтобы находить наслаждение, находить интересы в этой подвижнической работе, надо быть глубоко убежденным в правоте и в красоте тех принципов, за которые мы боремся. Кто же может быть более убежден в этих принципах, в этих идеях, которые преподает марксизм, как не те, которые три года их изучали...

МАРКСИЗМ И ПРИМЕНЕНИЕ ЕГО

Быть марксистом - это не значит только прочитать или даже изучить Ленина, Маркса, Энгельса и Плеханова. Конечно, для того чтобы марксизм знать, достаточно прочитать этих четырех авторов, и вы будете знать марксизм. Но одно дело знать марксизм, другое дело - ежедневно, ежечасно при самой разнообразной обстановке, своеобразной, небывалой обстановке применять этот марксизм. Текстуальное знание марксизма не означает еще, что человек, текстуально знающий Маркса, может к каждому вопросу по-марксистски подойти. Если бы каждому человеку, чтобы быть марксистом, достаточно было ознакомиться или мало-мальски изучить произведения Маркса, Энгельса, Ленина и Плеханова, тогда бы, разумеется, мы марксистов пекли, как блины. Как ни трудно глубоко изучить этих четырех величайших марксистов, все-таки этого с затратой определенного времени достигнуть возможно. Ведь среди нашей Коммунистической партии есть ряд работников, которые Маркса текстуально знают…

Марксизм - его метод, его понимание - изучается не только на произведениях вышеперечисленных авторов, но и на историческом ходе событий, он действительно проверяется в практическом деле. Вы только овладели методом марксизма (если овладели; я думаю, еще полностью не овладели), но овладели как военный, кончающий Академию генерального штаба. Конечно, большей частью главнокомандующие во всем мире выходят из академии, это правильно; но сказать, чтобы каждый окончивший академию был великолепным командующим, - этого сказать нельзя. У нас в революционной армии все командующие - не академики. Что это значит? Марксизм - одна из самых живых наук, а не отвлеченная теория. Когда вы читаете первый том «Капитала» Маркса, вы целиком находитесь в отвлеченности. Так как вы читали, - по крайней мере по обязанности, - первый том «Капитала» Маркса, то вы и переживали это впечатление. Вы находитесь в абстракции и думаете, как эту теорию применить на практическом живом деле. Эта абстрактная теория есть в то же время самая живая, наиболее изучаемая изо дня в день на практических работах теория.

МАРКСИЗМ — ТВОРЧЕСТВО

Чтобы быть марксистом, надо пропитать теорию жизнью, надо связать повседневную работу с теорией, - быть марксистом, это значит - быть творцом.

Что значит быть творцом? Какая разница между ремесленником и творцом? Такая же, как между художником и простым живописцем. Возьмите вы иконы, нарисованные владимирскими или суздальскими живописцами. Все они похожи одна на другую, ни на одной иконе не увидите живого лица... А творец - это другое дело. Он вкладывает свою душу, когда он работает над самым простым делом, хотя бы он плел лапти. Ремесленник может быть величайшим художником, когда он вкладывает душу в это дело. И художник может быть ремесленником, когда он только мажет, когда он души не вкладывает. Так марксизм без вкладывания души, без творчества, без постоянного живого учета всего происходящего будет квазимарксизмом. Если вы то, чему вы научились, будете схоластически прикладывать у вас на местах, по трафарету, тогда вы будете ремесленником ленинизма. Вы массы за собой не увлечете. Вы марксистский метод будете применять неправильно. Марксистский метод применяется правильно, когда, работая с теорией Маркса, мы изучаем то явление, которое перед нами. И то решение, которое мы примем, будет каждый раз новым решением. Если ты сегодня так решил вопрос, то завтра тот же самый вопрос ты будешь решать по-новому, ибо завтра будет новая обстановка. Обстановка непрерывно изменяется. История идет, не стоит на месте, а вечно движется вперед. И марксист вместе с историческим ходом должен постоянно двигаться вперед. Марксист должен уметь точно ориентироваться. Мысль марксиста, как бы ни была проста работа, вечно должна бурлить, изучать, творить.

Вы, товарищи, сейчас закончили трехлетнее изучение марксизма. У всех у вас, вполне естественно, самое идеальное настроение - принести максимальные плоды от своей работы. Ибо что может быть большей наградой для человека, как не сознание, что он что-то принес для общества! Нет большей награды! Какие красивые миражи вы бы ни рисовали, большего удовлетворения, чем мысль, что вы полезны, вы не получите. Это сознание полностью удовлетворяет человека.

Молодежь не может еще пройти через тот практический опыт жизни, через политический опыт революционной борьбы, опыт борьбы между классами, опыт владения массами, привлечения масс, - этого опыта нет у нее.

Мне хотелось бы, чтобы это сознание, сознание того, что если хочешь владеть массами, так нужно гореть, если ты подошел к аудитории и ты сам не волнуешься, тебе самому хочется спать, несомненно, и аудитория будет соответствовать твоему настроению. Прямо вам скажу, нет ничего более чувствительного, это самый чувствительный барометр - аудитория. Вы можете самым заплетающимся языком говорить с трибуны, но, если вы волнуетесь, если вопросы, которые вы подняли, имеют значение, если вы на трибуне решаете вопрос, масса будет увлечена вместе с вами. О чем это говорит? Это говорит о том, что для того, чтобы вести за собой массу, надо вместе с массой гореть.

О РАБОТЕ СРЕДИ МАСС

И, наконец, товарищи, еще в заключение одно маленькое назидание. Вы, несомненно, сейчас являетесь и будете являться культурной силой на местах.

...Наш Союз сейчас велик, наша партия теперь начинает переваливать за миллион, в этой миллионной партии, как и во всей нашей стране, еще очень слаба культура, - и вот, когда будете работать, никогда не следует перед массами кичиться своей культурностью. Никогда. В этом отношении масса очень чутка. С массой можно говорить только тогда, когда говоришь открыто, прямо, подразумевая, что это одинаково с вами здравомыслящие люди, могущие так же умно решать вопрос, как сам докладчик и автор.

Вот те несколько слов, которые в прощальный день вашей учебной жизни я нашел необходимым высказать…

Вклад И. В. Сталина в развитие марксизма. Часть 3

Как мыслили основоположники марксизма, социализм должен был ликвидировать классовые различия, что означает «не только свергнуть эксплуататоров, помещиков и капиталистов, не только отменить их собственность, надо отменить ещё и всякую частную собственность на средства производства, надо уничтожить как различие между городом и деревней, так и различие между людьми физического и людьми умственного труда. Это — дело очень долгое. Чтобы его совершить, нужен громадный шаг вперед в развитии производительных сил, надо преодолеть сопротивление (часто пассивное, которое особенно упорно и особенно трудно поддается преодолению) многочисленных остатков мелкого производства, надо преодолеть громадную силу привычки и косности, связанной с этими остатками» [34].

Таким образом, исходя из вышеуказанного положения, для уничтожения классов необходимо не только ликвидировать эксплуатацию человека человеком, но и выйти на качественно новый уровень развития производительных сил, который бы помог преодолеть разделения труда на умственный и физический, а также противоположность между городом и деревней. В этой связи интересно было бы взглянуть на новую классовую структуру советского общества и динамику её развития.

§3. Тезис об обострении классовой борьбы при социализме

Особенности изменения классовой структуры в советском обществе к моменту построения социализма в основном выделил И.В. Сталин. По его мнению, «класс помещиков, как известно, был уже ликвидирован в результате победоносного окончания гражданской войны… Не стало класса капиталистов в области промышленности. Не стало класса кулаков в области сельского хозяйства. Не стало купцов и спекулянтов в области товарооборота. Все эксплуататорские классы оказались, таким образом, ликвидированными» [35].

С точки зрения Сталина, остались два класса и одна прослойка, а именно: рабочий класс, класс крестьян и интеллигенция. Характеризуя каждый из этих классов отдельно, Сталин показывал качественные отличия этих классов в эпоху социализма от того, что они собой представляли в эпоху капитализма. Так, в частности, говоря о рабочем классе, Сталин замечает, что в силу отсутствия капиталистической эксплуатации «пролетариат СССР превратился в совершенно новый класс, в рабочий класс СССР, уничтоживший капиталистическую систему хозяйства, утвердивший социалистическую собственность на орудия и средства производства и направляющий советское общество по пути коммунизма» [36]. Таким образом, пролетариат перестал в СССР быть пролетариатом в классическом капиталистическом смысле слова.

Эволюционировало и крестьянство, превратившись из класса единоличников (мелкой буржуазии) в класс, ведущий хозяйство на основе коллективной собственности. Хотя здесь стоит отметить, что говорить о полном тождестве классовой природы колхозного крестьянства и рабочего класса в Советском Союзе всё же было бы преждевременно. Как справедливо отмечал Р.И. Косолапов, «отличие колхозников от рабочих состоит в том, что, получая плату за труд в общественном хозяйстве, они продолжают ещё вести и личное подсобное хозяйство, продукты которого используются на нужды семьи и отчасти идут на рынок» [37].

Поменялось отношение и к интеллигенции. Если раньше интеллигенция рекрутировалась, как правило, из господствующих классов (помещиков и капиталистов), то теперь она плоть от плоти связана с трудящимися (рабочими и крестьянством). Аналогично изменилась роль интеллигенции и по направленности деятельности: раньше это был слой если не враждебный, то настороженно относящийся к советской власти, то теперь интеллигенция превратилась в опору Советской власти.

Эта сталинская интерпретация социальной структуры советского общества, состоящего из двух дружественных классов (рабочего класса и крестьянства) и одной прослойки (интеллигенции), прочно вошла в советские учебники. С этой точки зрения, советскому обществу была свойственна тенденция сближения классов. Собственно, в партийных документах разных лет, где выражалась официальная точка зрения, это было достаточно полно отражено. Так, в материалах XXVI съезда КПСС указывалась цель: «создание общества, в котором не будет деления людей на классы. И можно сказать определенно: мы постепенно, но уверенно продвигаемся к этой великой цели» [38]. Именно союз рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции, по мнению советских обществоведов, являлся социальной основой СССР. Юридически этот союз был закреплен в Конституции СССР 1977 года [39]. В современной литературе эта интерпретация социальной структуры советского общества зачастую подвергается критике.

После реставрации капиталистических отношений ряд обществоведов, в том числе и тех, кто ранее придерживался иных позиций, стали заниматься критикой советского подхода к определению классовой структуры советского общества. Так, известный политический деятель и доктор философских наук В.В. Жириновский считает, что «в результате сталинской революции «сверху» общество окончательно превратилось в бесструктурную массу» [40]. Подобную точку зрения разделяют и некоторые другие социологи и философы (З. Бауман, С. Новак, В. Веселовский), которые представляли социальную структуру СССР и государств социалистического блока как иерархическое общество с размытыми границами [41].

Зарубежные социологи и политологи (Б. Рицци, Д. Бернхем, М. Джилас) [42], изучая социальную структуру советского общества, нередко делали вывод о двухклассовой системе: зависимые, лишенные собственности работники и господствующая номенклатура. Аналогичную позицию занимают и некоторые российские исследователи социальной структуры советского общества (М. Восленский [43], Ю.И. Семенов [44], С.Д. Хайтун [45], В.П. Макаренко [46]). Так, к примеру, автор концепции «политарного способа производства» Семенов писал, что советское общество делилось на две большие части: владельцев средств производства и тех, кто, будучи лишен средств производства, работал на их собственников. Собственниками же средств производства, по мнению Семенова, «являлись люди, входившие в состав государственного аппарата» [47].

Есть и другие разновидности подобной точки зрения (Никонова С.И.[48], Заславская Т.И.[49]). Так, Т.И. Заславская выделяет уже три класса в социальной структуре советского общества, но господствующим непременно определяет номенклатуру. Она пишет, что «социально советское общество поляризовано. Полюса его социальной структуры образуют высший и низший классы, разделенные социальной прослойкой. Но это не те классы, и не та прослойка, номенклатура, объединяющая высшие слои партии, военной, государственной и хозяйственной бюрократии… Низший полюс советского общества образует класс наемных работников государства, охватывает рабочих, колхозников и массовые группы интеллигенции. Социальная прослойка между высшим и низшим классами советского общества многочисленна и гетерогенна. Её образуют социальные группы, обслуживающие номенклатуру, помогающие ей, удовлетворяющие её многообразные потребности» [50].

С нашей точки зрения, вышеуказанные позиции зачастую путают понятие социального класса и социального слоя, оттого советское общество зачастую преподносится как общество, в котором господствует номенклатура. Но номенклатура не является классом, в противном случае возникает вопрос, почему господствующая номенклатура в большинстве своем приветствовала «перестройку» в СССР, если они и так были господствующим классом? Зачем нужно было вводить частную собственность на средства производства? А именно затем, что классом номенклатура не была, что социалистические производственные отношения не давали ей стать эксплуататорским классом.

Говоря о социальной структуре советского общества и динамике её изменения, стоит отметить, что за время строительства социализма почти полностью исчезли единоличники в сельском хозяйстве и существенно сблизились остальные слои общества. Так, в результате преобразований в 1930-е годы доля рабочего класса выросла с 9 до 24 млн. человек (стала составлять 33,7% от общей численности населения СССР). Городское население за годы первых пятилеток выросло с 26,3 млн. человек в 1926 году (что составляло почти 18% от общей численности населения) до 56,1 млн. человек в 1939 году (то есть более чем в 2 раза) и составило почти 33% к общей численности населения СССР. Число же занятых в сельском хозяйстве, напротив, уменьшилось со 120,7 млн. человек (82% от общей численности населения) в 1926 году до 114,5 млн. человек (67,1% от общей численности населения) в конце 1939 года [51]. В 1934 году удалось победить безработицу. Росла и численность работников умственного труда (интеллигенции и служащих). С 2,9 млн. человек в 1926 году она увеличилась до 14 млн. в 1939 году и составила 16,5%. В то же время численность единоличников и кустарей составляла всего 2,6% [52].

Выросли и реальные доходы населения. Так, в сравнении с самым успешным дореволюционным годом – 1913-м, к 1940 году реальные доходы рабочих увеличились в 2,5 раза, а крестьян в 2,3 раза [53]. Из этого можно сделать вывод, что к концу 1930-х годов сформировался индустриальный тип производства с усиливающейся тенденцией формирования однородной социальной структуры.

В дальнейшем развитии советского общества тенденция становления социально однородного общественного строя продолжалась. Численность рабочих увеличилась с 23,9 млн в 1940 году до 82,1 млн в 1987. Доля колхозного крестьянства, которое в кратчайшие сроки вытеснило единоличников, напротив, сократилась с 29 млн в 1940 году до 12,2 млн в 1987. Сильно наметился рост служащих (куда обычно включали работников умственного труда). Этот слой увеличился с 10 млн в 1940 году до 36,5 млн в 1987 году [54]. Продолжали увеличиваться и реальные доходы населения вместе с развитием социальной сферы. Исходя из вышеприведенных цифр, идея становления бесклассового общества в СССР была далеко не такой утопичной, как иногда кажется. Действительно, в Советском Союзе одной из тенденций развития социальной структуры и межклассовых отношений было сближение различных классов и постепенное, но неуклонное стирание межклассовых различий. Вместе с этим, преждевременно было говорить о полном единстве интересов и отсутствии классовой борьбы.

Здесь мы выходим ещё на одну проблему. Что являлось характерным для советского общества направлением: классовая борьба или морально-политическое единство советского народа? Исходя из вышеприведенных цифр, может показаться, что советское общество было свободно от каких-либо классовых противоречий. Но это лишь на первый взгляд, и Сталин это прекрасно понимал.

Для начала отметим, что классовая борьба есть результат классово-антагонистических противоречий в обществе, противостояние господствующего класса и эксплуатируемого. В работе «Что делать?» [55] Ленин выделял несколько форм классовой борьбы: экономическую, политическую, теоретическую (или, как ещё её называют, идеологическую). Каждая из этих форм соответствует определенной степени зрелости. Так, экономическая форма классовой борьбы ведётся, как правило, в рамках капиталистического строя и состоит в завоевании более выгодных условий для продажи своей рабочей силы. Эту борьбу ведут профессиональные союзы. Политическая борьба ведётся за государственную власть, сопряжена, как правило, с революционными процессами, когда борьба ведется не за улучшение своего положения в рамках системы, а против самой системы. Теоретическая (идеологическая) борьба ведётся посредством идеологического противостояния различных классов, что выражается в борьбе идеологий, философских теорий, религиозных и атеистических учений и пр.

Таким образом, мы видим, что классовая борьба – явление многостороннее и не сводимое только лишь к прямым столкновениям между классами. Вопрос о классовой борьбе в условиях становления и развития социализма дискутировался на рубеже 1920-1930-х годов. Основной спор тогда был между точками зрения Сталина и «правой оппозиции» в лице, главным образом Бухарина. Полемика, безусловно, носила политический характер, но в данном случае нас интересует именно теоретическая сторона самого спора, которая была далеко не второстепенной.

Так, Бухарин заявлял: «Основная сеть наших кооперативных крестьянских организаций будет состоять из кооперативных ячеек не кулацкого, а «трудового» типа… кулацкие кооперативные гнезда будут… врастать в эту же систему» [56]. Н.И. Бухарин считал, что «кулаку и кулацким организациям всё равно некуда будет податься» [57], и поэтому они сами собой начнут «врастать» в систему социалистических отношений. С точки зрения Бухарина, НЭП в том виде, каким он был к концу 1920-х годов с эволюционным путем развития, и должен был стать магистральным путем к низшей фазе коммунистической формации. Из этой точки зрения автоматически вытекал и тезис о затухании классовой борьбы по мере продвижения к социализму. Действительно, если социализм приводит к сближению различных классов, к становлению социально однородного общественного строя, то чем ближе к социализму, тем дальше от классовой борьбы, а значит, можно говорить и о демократизации политической системы, снижении темпов промышленного роста, да и вообще сворачивании мобилизационной модели развития. А кулачество? Да оно и так само по себе «врастет в социализм». Очевидно, что точка зрения Бухарина пыталась соединить несоединимое.

Иную точку зрения представлял Сталин. Он, напротив, считал, что «уничтожение классов достигается не путем потухания классовой борьбы, а путем её усиления» [58]. Здесь логика была примерно такой: в условиях , когда советская власть только что перенесла Гражданскую войну (прошло всего чуть более 10 лет, что по историческим меркам крайне мало), имела вокруг себя враждебное окружение и внутреннюю опору этого окружения (кулачество), классовые противники изо всех сил стараются и будут стараться ослабить её и восстановить старые порядки. Именно поэтому, если мы хотим построить социально однородное общество, то сначала должны пережить этап ожесточенной классовой борьбы с теми, кто будет этому препятствовать.

И эта позиция понятна, когда речь идет о переходном периоде. Но как быть, если «эксплуатация человека человеком уничтожена, ликвидирована, а социалистическая собственность утверждена как незыблемая основа» [59], в результате чего «мы имеем теперь новую, социалистическую экономику» [60]? Ведь именно так было охарактеризовано советское общество к середине 1930-х годов.

Сталин давал следующий ответ на этот вопрос: «Чем больше будем продвигаться вперед, чем больше будем иметь успехов, тем больше будут озлобляться остатки разбитых эксплуататорских классов, тем скорее будут они идти на более острые формы борьбы, тем больше они будут пакостить Советскому государству, тем больше они будут хвататься за самые отчаянные средства борьбы» [61].

С первого взгляда, это утверждение имеет мало общего с логикой. Вроде бы антагонистических классов нет, а классовая борьба обостряется. Тем не менее, при более внимательном рассмотрении, становится понятным, что данное положение вытекает из широкого и диалектического понимания классовой борьбы. Для Сталина классовая борьба носит не только внутренний, но и внешнеполитический характер. Сталин так характеризовал международный аспект классовой борьбы: «Ошибочно было бы думать, что сфера классовой борьбы ограничена пределами СССР. Если один конец классовой борьбы имеет свое действие в рамках СССР, то другой ее конец протягивается в пределы окружающих нас буржуазных государств. Об этом не могут не знать остатки разбитых классов. И именно потому, что они об этом знают, они будут и впредь продолжать свои отчаянные вылазки» [62].

Таким образом, по Сталину, классовая борьба будет обостряться и при социализме в силу того, что хоть внутри страны антагонистических классов и нет, но капиталисты всего мира не будут мириться с развивающейся Советской республикой и всячески будут ей вредить, используя внутреннюю агентуру.

После смерти Сталина его воззрения относительно обострения классовой борьбы при социализме были подвергнуты ожесточенной, несправедливой критике. Н.С.Хрущёв в своем докладе «О культе личности и его последствиях» говорил, что тезисом об обострении классовой борьбы была сделана попытка «теоретически обосновать политику массовых репрессий» [63]. Такая характеристика, данная Хрущёвым, на долгие годы стала определяющей для значительной части обществоведов. Подобную же позицию высказывали в самых известных партийных учебниках по «Истории КПСС», «Основам марксистской философии» и пр. Так, в учебнике В. Г. Афанасьева утверждается, что «глубоко ошибочным является тезис об обострении классовой борьбы по мере роста сил социализма… этот тезис, сформулированный в то время, когда в СССР уже были ликвидированы эксплуататорские классы и построен социализм, оправдывал грубейшие нарушения ленинских норм партийной и государственной жизни» [64]. В не менее известной «Истории КПСС» говорится, что «ошибочным был выдвинутый И.В. Сталиным на февральско-мартовском Пленуме ЦК, когда в СССР уже победил социализм, тезис, будто по мере упрочения позиций социализма… классовая борьба в стране будет все более и более обостряться. В действительности… после того как социализм победил……тезис о неизбежности обострения классовой борьбы является ошибочным» [65].

В годы «перестройки» такая оценка сталинского тезиса обострения классовой борьбы при социализме повторялась в ещё более ожесточенных формах. Так, к примеру, В. Степин, А. Гусейнов, В. Межуев, В. Толстых утверждали относительно сталинского тезиса об обострении классовой борьбы в условиях наступления социализма следующее: «Как только возникала опасность изменения этой (имеется ввиду – сталинской) системы, сразу же включался механизм защиты: заявлялось об обострении классовой борьбы, после чего любая критика системы расценивалась как нападки на социализм» [66]. Е. Семенов в работе «Классовый каннибализм или взаимодействие классов» считает, что сталинское положение о классовой борьбе при социализме является карикатурным вариантом марксизма [67].

Увы, данный стереотип сохраняется и в настоящее время. Так, например, Б.Ю. Кагарлицкий пишет, что «со времени Сталина теоретические построения уже не служили практике, а обслуживали её» [68].

На наш взгляд, сводить положение о классовой борьбе при социализме к способу оправдать репрессии, как минимум, упрощение. Тем более, что классовая борьба действительно происходила и по-своему обострялась. Иное дело, что изменились её формы, но само явление никуда не делось.

Но в таком случае возникает вопрос, между какими классами конкретно велась и даже обострялась классовая борьба при социализме, раз антагонистических классов уже не было? И тут стоит отметить, что классовая борьба – это не только борьба представителей конкретных классов в обществе, но и борьба тенденций в экономическом развитии, которая выражается в сохранении мелкобуржуазного классового сознания у части тружеников социалистического общества. Соответственно, и действовать такие трудящиеся могли вопреки своим классовым интересам (можно вспомнить забастовки шахтеров 1989 года, которые носили антисоветский характер). Иными словами, классовая борьба обострялась в виде борьбы двух тенденций в советском обществе: тенденции продвижения к социализму и тенденции реставрации капитализма. Сюда, кроме указанного выше внешнего давления со стороны империалистических государств (что тоже является формой классовой борьбы мирового капитала против мирового коммунистического полюса), входит и борьба тенденций внутри самого советского общества.

Официальная статистика СССР не учитывала «теневой экономики», не позволяла определить точное число слоя высших руководителей. Между тем, в 1970-80 годах именно эти слои набирали силу, результатом чего стала их смычка: с одной стороны, номенклатура перестала быть заинтересована в социалистическом способе производства (так как он мешал ей превратиться из социального слоя в социальный класс капиталистов), с другой стороны, возникали частнособственнические уклады в виде так называемой «теневой экономики», а вместе с ними и социальные слои, являющиеся носителями этих укладов.

Важно понимать и идеологический характер классовой борьбы. Далеко не все мелкобуржуазные по сознанию элементы рекрутировались из «теневого» экономического уклада. Среди самих рабочих и крестьян были также распространены буржуазные и мелкобуржуазные черты мышления, что выражалось в вещизме, стремлении «жить, как на Западе», бытовом национализме (конечно, этот «национализм» не идет ни в какое сравнение с той проблемой, которая стоит перед нами сегодня, но сам факт наличия подобных настроений также нельзя не учитывать). Думается, можно констатировать, что в советском обществе шло два параллельных процесса, а именно: процесс отмирания классов и процесс возникновения новых частнособственнических элементов.

Поэтому, если опираться на марксистскую методологию в понимании классовой теории, то сталинская характеристика социальной структуры в основе своей соответствует действительности. Классовое расслоение и вправду во многом преодолевалось, а классовая борьба в широком её понимании усиливалась, прежде всего, в форме «холодной войны», а также посредством образования паразитических элементов в самом СССР. Иное дело, что сталинский подход не всегда учитывал внутриклассовых социальных слоев. Ведь если посмотреть на то же место в системе общественного производства, то далеко не всегда различия в этом приводят к различиям классовым. Так, к примеру, и инженеры, и рабочие промышленного производства тоже занимают разное место в системе общественного производства, однако с точки зрения отношения к средствам производства они составляют различные отряды одного класса.

Недостаточный учет социальных слоев и возможных противоречий между ними в рамках одного класса привел к тому, что преждевременно был провозглашено «морально-политическое единство советского народа», а позже и отрицание возможности классовой борьбы в советском обществе. Кроме классов, могут образовываться различные социальные слои, которые отличаются между собой по некоторым отдельным признакам класса (к примеру, по размеру в получении доли общественного богатства), но при этом ещё не составляют отдельных классов в силу отсутствия различия в отношениях собственности на средства производства. Также у Сталина в вопросах классовой борьбы в большей степени отмечался внешний аспект, связанный с существованием капиталистического окружения, но меньше внимания уделялось внутренним угрозам реставрации капитализма, хотя именно они вместе с внешним фактором, в конечном счете, и привели к реставрации.

Тем не менее, в корне, Сталин был прав: социализм действительно не кладет конец классовой борьбе, а, напротив, при известных условиях, может приводить к её максимальному обострению и, увы, данное обострение совершенно не обязательно приводит к победе коммунистической тенденции, что показал опыт СССР.

Забыв про это, коммунисты и все советские трудящиеся обрекают себя на благодушие и недооценку сложности становления коммунистической формации. Здесь многое зависит от правильности политики, проводимой социалистическим государством, о месте и роли которого, у Сталина тоже были теоретические идеи, в том числе носящие дискуссионный характер.

§4. О социалистическом государстве

Любое государство с позиции марксизма – это аппарат насилия в руках господствующего класса. С победой социалистической революции, государство начинает отмирать, с преодолением разделения общества на классы отпадает необходимость подавления и , стало быть, государство также уходит в музей истории. Так дело обстояло стратегически. Но тактически возникало множество непредвиденного. Например, раньше считалось, что должна произойти относительно быстро мировая революция, но на практике революционный процесс пошел путём постепенного отпадения от капиталистической системы отдельный стран – слабых звеньев. Вопрос о государстве как практический встал и в теоретической плоскости во весь рост.

Из сталинского тезиса обострения классовой борьбы следовал и тезис об отмирании государства через его усиление: ведь последнее, с точки зрения марксизма, есть ничто иное, как машина в руках господствующего класса для подавления классовых противников. Тезис об отмирании государства через его усиление был выдвинут Сталиным в докладе на Объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКП (б) «Итоги первой пятилетки» [69].

И.В. Сталин выделял две фазы развития Советского государства в отчётном докладе ВКП(б) на XVIII съезде партии (1939 год) [70].

Первая фаза – это период от Октябрьской революции до ликвидации эксплуататорских классов (1917-1933). И.В. Сталин отмечал в своем отчётном докладе на ХVIII съезде ВКП(б), что «основная задача этого периода состояла в подавлении сопротивления свергнутых классов, становлении промышленности и сельского хозяйства…» [71]. То есть функциями Советского государства в тот период были подавление свергнутых классов внутри страны, оборона государства от нападения империалистических хищников, а также хозяйственно-организаторская и культурно-просветительская функции, которые заключались в организации народного хозяйства и просветительской работе с народными массами, но стояли на втором плане. Подавив сопротивление эксплуататоров внутри страны и победив интервенцию, Советское государство перешло во вторую фазу своего развития.

Вторая фаза развития Советского государства (1933-1939) – «это период от ликвидации капиталистических элементов города и деревни до полной победы социалистической системы хозяйства и принятия новой Конституции» [72]. Эта фаза развития Советского государства ознаменовалась тем, что отпала функция военного подавления эксплуататорских классов внутри страны. Это, конечно, не означало полного отказа от борьбы с внутренними противниками социалистического общественного строя. Просто, в отличие от первой фазы развития, во второй фазе на смену открытой военной борьбе с эксплуататорами приходит политикоидеологическая и экономическая борьба, а для того, чтобы проводить эту борьбу, необходимо организовать народное хозяйство на социалистических началах, а также уделить особое внимание совершенствованию новой государственно-правовой машины. Потому основное значение тогда приобрели хозяйственно-организаторская и культурно-просветительная функции государства.

Но это не означало немедленного отмирания государства, ведь, во-первых, ещё сохранялось капиталистическое окружение, которое могло в любой момент напасть на советское государство. Во-вторых, внутри самого советского государства ещё пока сохранялись, пусть немногочисленные, но, при помощи извне, способные к активизации недовольные Советской властью из числа бывших кулаков, белогвардейцев, помещиков и капиталистов. Более того, пока существуют классы, пока существует общественное разделение труда, пока ещё не может общество обойтись без определенной социальной иерархии, пролетариат (в социалистическом обществе ставший рабочим классом) как класс ещё не выполнил свою историческую миссию – не построил бесклассовое коммунистическое общество. Следовательно, и диктатура пролетариата (а при социализме - диктатура рабочего класса) ещё не выполнила своей исторической миссии, а государство ещё должно усиливаться. Т.е. отмирание его должно происходить диалектически – через развитие. Неспроста, в работах советского времени периода правления Сталина отмечалось, что «понятие «диктатура рабочего класса» означает, что государственное руководство обществом принадлежит рабочему классу» [73]. В Конституции 1936 года диктатура пролетариата в более осторожной форме, все же была закреплена. В статье 1 и 2 можно было прочитать следующие слова:

«Статья 1. Союз Советских Социалистических Республик есть социалистическое государство рабочих и крестьян.

Статья 2. Политическую основу СССР составляют Советы депутатов трудящихся, выросшие и окрепшие в результате свержения власти помещиков и капиталистов и завоевания диктатуры пролетариата».

Таким образом, мы видим, что Сталин и не думал отказываться от диктатуры пролетариата. Те программные наработки проектов программы ВКП(б) 1947 года, в которых провозглашалось «всенародное государство» Сталин велел сдать в архив и не дал им ходу.

Тем не менее в сталинском представлении о государстве есть спорные моменты. Так, на основе выделения вышеуказанных фаз в развитии советского государства Сталин допускал сохранение института государства в коммунистическом обществе, если не будет преодолено капиталистическое окружение. Вот что И.В. Сталин пишет в отчетном докладе на XVIII съезде партии: «Сохранится ли у нас государство также в период коммунизма? Да, сохранится, если не будет ликвидировано капиталистическое окружение…» [74]. Позже он, в несколько более смягченной и теоретически точной форме, повторил данную мысль в своей поздней работе «Марксизм и вопросы языкознания», в которой следующим образом отзывался о положении Энгельса об отмирании государства: «Энгельс в своем «Анти-Дюринге» говорил, что после победы социалистической революции государство должно отмереть. На этом основании после победы социалистической революции в нашей стране начетчики и талмудисты из нашей партии стали требовать, чтобы партия приняла меры к скорейшему отмиранию нашего государства, к роспуску государственных органов, к отказу от постоянной армии.

Однако советские марксисты на основании изучения мировой обстановки в наше время пришли к выводу, что при наличии капиталистического окружения, когда победа социалистической революции имеет место только в одной стране...

Р.С. Осин,

Член Идеологической комиссии ЦК РКРП-КПСС,

кандидат философских наук

Журнал “Советский Союз” (ЦК РКРП), с.25-33.

(Публикуется по материалам Международной научно-практической конференции «Сталин-140»).

Вклад И. В. Сталина в развитие марксизма. Часть 2

В данной главе мы, в силу ограниченного объема доклада, не будем характеризовать всех аспектов сталинского вклада в марксизм, а остановимся на четырех, на наш взгляд, наиболее значимых для современной идеологической борьбы вопросах:

– мировая революция и социализм в отдельно взятой стране;

– советский патриотизм и пролетарский интернационализм;

– тезис обострения классовой борьбы в социалистическом обществе;

– сталинское учение о государстве.

Глава 2. Непосредственное развитие И.В. Сталиным отдельных положений марксизма

(В этой части будет рассмотрено два вопроса, остальные в третьей части, - прим. ред.)

§1. Мировая революция или социализм в отдельно взятой стране?

Вопрос о строительстве социализма в отдельно взятой стране является одним из ключевых в политических дискуссиях 1920-х годов. Зачастую эта дискуссия рассматривается в литературе как обыкновенное прикрытие борьбы за власть. Так, в частности, Б.Ф. Славин пишет, что теория социализма в отдельно взятой стране «является простым следствием политической борьбы Сталина с «левой оппозицией»» [9]. На наш взгляд, подобные мнения не имеют никакого отношения к реальности. Не отрицая политического значения дискуссии о строительстве социализма в отдельно взятой стране во внутрипартийной борьбе разных групп и платформ, было бы ошибочно и примитивно недооценивать самостоятельность концептуального значения этого спора. Ведь вопрос о социализме в отдельно взятой стране в контексте реалий тех лет был связан напрямую с вопросом о возможности строительства и победы социализма как такового. Поэтому, с нашей точки зрения, можно считать, что дискуссия по этому вопросу носила теоретико-методологический характер.

Рассматривая эту проблему, важно ответить на следующие вопросы:

1. Может ли победить социалистическая революция в отдельно взятой, притом отсталой, стране?

2. Можно ли строить социализм в отдельно взятой отсталой стране, если это не будет поддержано мировой революцией?

3. Можно ли построить социализм в отдельно взятой стране?

Может ли победить социалистическая революция в отдельно взятой, притом отсталой, стране? Отвечая на этот вопрос, стоит отметить, что ещё классики марксизма отмечали, что базой для социализма является крупная капиталистическая промышленность, развитая до предела. Без этого нет экономических предпосылок для социализма, нет высокоорганизованного рабочего класса, а, следовательно, нет и условий для возможности победы социализма в отдельно взятой стране. Маркс и Энгельс, опираясь на материалистическое понимание истории, согласно которому «ни одна общественная формация не погибает раньше, чем разовьются все производительные силы, для которых она дает достаточно простора, и новые более высокие производственные отношения никогда не появляются раньше, чем созреют материальные условия их существования в недрах самого старого общества» [10], отрицали возможность победы социализма в отдельно взятой и, тем более, отсталой стране.

Так, еще в «Немецкой идеологии» они писали, что «коммунизм эмпирически возможен только как действие господствующих народов, произведенное «сразу», одновременно, что предполагает универсальное развитие производительной силы и связанного с ним мирового общения». Немного позже Энгельс в «Принципах коммунизма», отвечая на вопрос «Может ли эта революция произойти в одной какой-нибудь стране?», писал «Нет. Крупная промышленность уже тем, что она создала мировой рынок, так связала между собой все народы земного шара, в особенности цивилизованные народы, что каждый из них зависит от того, что происходит у другого. Затем крупная промышленность так уравняла общественное развитие во всех цивилизованных странах, что всюду буржуазия и пролетариат стали двумя решающими классами общества и борьба между ними - главной борьбой нашего времени. Поэтому коммунистическая революция будет не только национальной, но произойдет одновременно во всех цивилизованных странах, т.е., по крайней мере, в Англии, Америке, Франции и Германии» [11].

Таким образом, согласно первоначальным представлениям Маркса и Энгельса, для успешного завершения социалистической революции и возможности строительства социализма необходимо иметь развитое капиталистическое хозяйство и организованный и сравнительно многочисленный рабочий класс. Революция будет обречена на поражение, если не произойдет хотя бы в нескольких передовых капиталистических странах. Из этой посылки сразу вытекает невозможность социалистической революции в отдельно взятой стране и невозможность социалистической революции в капиталистически отсталой стране. Эти соображения позволили позже противникам большевиков упрекать их за «отход» от марксизма и поспешность.

Вместе с этим тот же Маркс, отвечая на вопрос Веры Засулич о возможностях, которые дает русская община для продвижения к социализму, допускал, что при определенных условиях социализм победить в отсталой России может. Община, с его точки зрения, «является точкой опоры социального возрождения России, однако для того, чтобы она могла функционировать как таковая, нужно было бы прежде всего устранить тлетворные влияния, которым она подвергается со всех сторон, а затем обеспечить ей нормальные условия свободного развития» [12].

Как видим, это положение допускает победу социализма в отсталой России, мало того, даже минуя капиталистическую ступень, что, казалось бы, противоречит всем предыдущим «догмам». На самом же деле здесь мы имеем пример диалектического подхода к историческим событиям, чего и требует диалектико-материалистическое понимание истории. Тем не менее, даже допуская победу социализма в России посредством развития общины, Маркс и Энгельс связывали её с победой революции на Западе, подчеркивая, что «если что-нибудь может ещё спасти русскую общинную собственность и дать ей возможность превратиться в новую, действительно жизнеспособную форму, то это именно пролетарская революция в Западной Европе» [13].

Меньшевики, догматически трактуя марксизм, считали, что рабочий класс должен воздержаться от революции, поскольку в России не сложились еще условия для социализма (рабочий класс не составлял большинства населения, по развитию Россия была страной второго эшелона капитализма). Фактически меньшевики своей пропагандой помогали буржуазии удерживать власть и выступали против пролетарской революции. Русские марксисты большевистского толка отталкивались от диалектического изменения условий, а именно вступления капитализма в новую фазу – фазу империализма.

Империализм возник на рубеже ХIХ – начала ХХ веков как результат предшествующего развития капитализма. В ходе эволюции капиталистического производства и постоянных циклических кризисов, господства свободной конкуренции – закономерно отсеивались слабые и укреплялись сильные капиталисты. Поскольку циклические кризисы происходили с частотой в 15-20 лет и носили массовый характер для всего капиталистического мира, то это приводило к тому, что мелкие производители разорялись, а крупные наживались на разорении последних и вследствие этого крепли и превращались в монополистов. Таким образом, к началу ХХ столетия на смену свободной конкуренции (и как результат её) пришла система монополий, которые и стали реально управлять капиталистическим миром. Появились международные союзы капиталистов: тресты, синдикаты, сеть мировых крупнейших банков и др. Поскольку крупнейшая мировая буржуазия желала получить как можно больше прибыли, ей требовались рынки сбыта, ресурсы, рабочая сила. Представители государственной власти были из среды крупнейшей мировой буржуазии, либо имели с ней тесные связи, потому они выражали интересы этой самой буржуазии. Так как мир был уже поделен между крупнейшими мировыми державами, то державы, обделенные колониями и иными зонами влияния, стремились взять своё. Это приводило к переделке мира между союзами капиталистов и, как следствие, – крупнейшими мировыми державами, что в свою очередь влекло за собой серии кровопролитных войн.