Зомби-лохотрон в эпоху Короля Солнце

На дворе – вторая половина XVII века. Во Франции в самом разгаре эпоха «человека в железной маске» – легендарного и загадочного королевского узника – и стареющих мушкетеров из романов Александра Дюма. А также времена большого политического и этического скандала, в котором была замешана черная магия. В него оказались вовлечены прекрасная маркиза де Монтеспан – давняя любовница короля Людовика XIV и мать семерых его внебрачных детей, и преданная ей госпожа Монвуазен – отравительница и повивальная бабка, которую злые языки назвали колдуньей. Дурная молва утверждала, кто к ее услугам прибегали довольно известные в королевстве люди, среди которых был просвещенный драматург и знаток женщин Жан-Батист Расин, которому приспичило избавиться от нежелательной любовницы, что он и проделал при помощи особого зелья.

С ними тусовался и преподобный Этьен Гибур, аббат, который в своем служении свернул куда-то не туда и увлекся оккультизмом, после чего стал организовывать черные мессы для представителей французской элиты. Версаль в то время при всем своем внешнем лоске и утонченности представлял собой настоящее кубло интриганов, отравителей, сатанистов и черт еще знает кого. Неверная жена, например, чтобы избавиться от обременяющего ее супруга, могла преподнести ему пропитанную мышьяком сорочку. И все бы ничего, пока дело не касается жизни самого короля. По крайней мере, на фоне настоящей эпидемии странных отравлений, Людовик XIV всерьез забеспокоился за свою жизнь и приказал провести тщательное расследование. В 1679 году он учредил специальную секретную группу для выяснения всех подробностей этих странных смертей. В этот период во Франции уже существовала первая настоящая полиция, которая вскоре и вышла на след госпожи Монвуазен. Улик и свидетельств против нее было столько, что никаких сомнений в ее виновности не оставалось, и 22 февраля 1680 года она была заживо сожжена на костре в центре Парижа. Всего же по делу было арестовано более трехсот человек.

Казалось бы, крупнейший заговор в истории Франции раскрыт – чем не повод для торжества? Однако Людовик был скорее озабочен, нежели рад. Он всерьез боялся результатов инициированного им же самим расследования, поскольку по мере его прогресса начал понимать, сколько близких ему людей и просто знатнейших имен Франции оказались втянуты в эту гнусную историю. Уже через год король распустил созданную им же самим следственную группу, сделав вид, что казнь одной лишь Монвуазен решила все проблемы. Некоторых фигурантов дела отправили в ссылку – как, например, графиню Суассонскую, мать принца Евгения Савойского, который последует за ней в изгнание, там поступит на австрийскую службу и в будущем неоднократно побьет маршалов Людовика на поле боя. Ключевых свидетелей от греха подальше растолкали по тюрьмам, где они и сгинули, породив ту самую легенду об узнике в железной маске.

Между тем ни для кого не было секретом, что одной из самых важных клиенток госпожи Монвуазен была маркиза де Монтеспан, любовница короля. Она годами пичкала Людовика XIV различными афродизиаками и «усилителями», что якобы гарантировало ей постоянную благосклонность короля. Более того, на фармакологии дело не остановилось. Она также решила обеспечить преданность монарха, заказав черные мессы у преподобного Гибура, с которым ее свела все та же госпожа Монвуазен. Выглядело это так: маркиза лежала обнаженная на алтаре с чашей крови новорожденного ребенка на животе и слушала, как одноглазый «жрец» бормотал сатанинские заклинания. Кровь детей – недоношенных или жертв абортов – необходимая для оккультных практик, поставлялась госпожой Монвуазен, которая подрабатывала повитухой. Затем она сжигала тела и кости малышей в печи или закапывала их в саду. После ареста она призналась, что их было около двух с половиной тысяч, а найденные следователями останки частично подтверждали масштаб преступления. Тем не менее, убийца позаботилась о том, чтобы новорождённых перед казнью крестил священник, и советовала своим подопечным поститься и ходить в церковь.

Несмотря на это весьма компрометирующее знакомство, позиции мадам де Монтеспан казались нерушимыми. Это доказывает случай с мадемуазель де Фонтанж – незамужней любовницей короля, а значит, соперницей маркизы. Она была младше ровно на 21 год (Монтеспан родилась в 1640 году, Фонтанж – в 1661), и ужасно раздражала признанную королевскую фаворитку. Поначалу Монтеспан терпела присутствие молодой соперницы, однако это терпение лопнуло, когда Людовик публично восхитился прической молодки. Разъяренная Монтеспан послала в бой своих… медведей. Да, она держала у себя в Версале небольшой зоопарк прирученных животных. И вот однажды медведи вырвались и «случайно» забрели в апартаменты мадемуазель Фонтанж и разгромили их. Какая неловкость! Затем, в январе 1680 года, когда повитуху Монвуазен уже арестовали, у молодой любовницы, вынашивавшей королевского бастарда, «случайно» произошел выкидыш. Наконец, в июне 1681 года девушка неожиданно скончалась.

Ходили слухи, что несчастную кто-то отравил. Монтеспан была очевидным подозреваемым из-за ее контактов с Монвуазен. Повитуху уже сожгли, а пепел – не допросишь, поэтому слухи так и остались слухами. Впрочем, за годы такого плодотворного «сотрудничества» королевская фаворитка вполне могла и сама научиться обращаться с ядами. Тем не менее, Людовик больше не хотел испытывать судьбу, и нашел себе новую фаворитку – мадам Ментенон, которая прежде была воспитательницей его детей он предыдущей любовницы. Его маршрут к покоям новой фаворитки пролегал мимо апартаментов прежней – такой вот троллинг в адрес бывшей.

Среди людей, связанных с «делом о ядах», но по итогу отпетлявших от серьезных проблем, был и некий Пьер-Корнель Блессбуа. Он родился в 1646 году, и за свои прижизненные похождения впоследствии удостоится от историков титула «Казанова XVII века». Блессбуа вел довольно хаотичную жизнь, периодически совершая рокировки из постели очередной любовницы в тюремную камеру и наоборот. Он наставлял рога и проворачивал схематозы разной степени сомнительности. Достаточно сказать, что он не постеснялся поджечь дом своей матери ради получения страховки, а для того, чтобы сбежать из тюрьмы, соблазнил и использовал девушку из уважаемой семьи. Какое-то время он служил на военном флоте – то на французском, то на голландском. Лучше же всего Пьера-Корнеля Блессбуа характеризует ответ на вопрос судьи, который он дал на слушании очередного своего дела. Судья поинтересовался, является ли представший перед ним мужчина тем самым проходимцем, который обесчестил столь многих девушек. Блессбуа ответил: «Нет, ваша честь. Я – лишь несчастный парень, которого обесчестили столь многие девушки».

Что касается «дела о ядах», то Пьер-Корнель имел к нему весьма специфическое отношение. В 1678 году он в очередной раз угодил в тюрьму, на этот раз – за то, что побил жену и дочь одного из парижских цирюльников, которые, вероятно, являлись его любовницами. Не желая гнить в казенном доме, Блессбуа, уже слышавший о том, что король учинил грандиозное расследование дела «отравителей», сообщил властям, что имеет, что сказать по данному вопросу. Естественно, не был он никаким чернокнижником, сатанистом и, тем более, отравителем, а был на удивление изворотливым мошенником и авантюристом. Блессбуа тут же начал давать «показания» – нагородил с три короба и припомнил всех, кого знал и не знал, и уж точно не забыл тех, на кого имел зуб. Не ясно, скольких именно людей арестовали, исходя из его «показаний», но сам Пьер-Корнель был уже практически одной ногой на свободе, когда к несчастью для него всплыл на поверхность еще один некрасивый факт из его биографии. Имя Блессбуа фигурировало в списках дезертиров, и о нем бы, возможно, даже не вспомнили, кабы он по глупости не загремел на нары за побои. Словом, как одной ногой уже вышел на свободу – так и зашел обратно. И вместо этого отправился в вынужденную командировку в колонии, а именно – на Гваделупу.

Это для нас сегодня Карибы – солнышко, «бананы, кокосы, апельсиновый рай». А тогда это была задница мира, куда ни один человек в здравом уме и хотя бы с какими-то перспективами не поехал бы ни за какие коврижки. Отправляли туда в основном людей вроде Блессбуа – деятельных и по-своему талантливых, но слишком уж проблемных и нечистых на руку. Пьер-Корнель прибыл на Гваделупу с приказом «заниматься честным трудом» и с запретом на возвращение во Францию. Впоследствии он рассказал о своих колониальных приключениях на страницах книги «Зомби из Гран-Перу, графиня де Кокань». Это было первое упоминание термина «зомби» в литературе.

О чем же была эта книга? Если вкратце, то о сексе, колдовстве и интригах. И Пьер-Корнель задумывал ее как частичную автобиографию. В 1686 году изгнанный Блессбуа был переведен в поместье на Бас-Тер, самом большом из островов Гваделупы. Поклонники отечественной серии игр «Корсары» могут уронить скупую ностальгическую слезу. Так вот, там он знакомится с «графиней де Кокань». Под этим псевдонимом скрывается Фелисите де Леспине, женщина довольно свободных нравов, но, при этом, с прагматичным взглядом на мир. Она – любовница местного аристократа, маркиза Шарля Дюпона, и она мечтает женить его на себе. Поэтому, едва на остров прибывает Блессбуа, за которым благодаря «участию» в заговоре отравителей закрепилась слава чернокнижника и мага, она решает привлечь его для этого щепетильного дела. Какой характер носило «участие» Пьера-Корнеля в заговоре, мы увидели выше, однако госпожа де Леспине знать об этом не могла.

Для Блессбуа же это была еще одна возможность по легкому срубить денег, поэтому он, несмотря на предписание «жить честно», моментально согласился. Он уже имел некоторое представление о популярном на Карибах культе вуду, который практиковали чернокожие выходцы из Африки, поэтому явился к даме с нетривиальной идеей. Он сказал, что превратит ее в зомби, в облике которого она сможет являться к маркизу и мучить его до тех пор, пока он не пообещает на ней жениться. При этом, поскольку он имел о вуду лишь поверхностное представление (то есть – где-то что-то слышал краем уха), зомби в его понимании был чем-то вроде европейского привидения, подчиненного воле колдуна.

Взяв деньги от графини, Блессбуа тайком побежал к маркизу, который и должен был стать потенциальной жертвой зомби, и посвятил его, а также еще нескольких дворян из его компании, в свои планы. Они договорились, что когда «зомби» явится пугать их, они будут делать вид, что никого не видят. Впоследствии Блессбуа писал в своей книге: «Я не думаю, что кто-то спал, когда графиня Кокань вошла через заднюю дверь, которую я предусмотрительно оставил открытой. Она появилась в нашей комнате в образе белоснежного зомби, убежденная в том, что она невидимка. Сначала она быстро прошлась, сердито хлопала окнами в нашей комнате и била нас одного за другим. Она наделала столько шума, что добрая Ла Фореста, ожидавшая внизу, испугалась и несколько раз спросила, что происходит. Вместе с иноземным принцем мы ответили, что нас кто-то бьет, но мы никого не видели. Слуга маркиза сказал то же самое, и мальчик не лгал, потому что он забрался под кровать так глубоко, как будто хотел быть невидимым для зомби. Наконец, графиня де Кокань, после всех шалостей, которые она устроила иностранному принцу, так ловко сбросила его с кровати, что весь дворец содрогнулся, как от удара молнии, а я и слуга сбежали вниз по лестнице – так быстро, будто оказались перед лицом самой ужасной смерти».

Вскоре, Блессбуа, откровенно глумившийся над графиней, предложил ей новый трюк. Она должна была лечь голой на ветру, закрыть глаза и ждать, когда к ней явятся зловещие «круглые зомби» (что бы это ни значило) и дадут ей свою силу. И даже если она услышит знакомые голоса, то все равно должна будет молчать и держать глаза закрытыми, если не хочет лишиться жизни, ибо это – уловки злых духов. Этими самыми «круглыми зомби» оказались знакомые с авантюристом помещики, которые пришли поглазеть на обнаженку. Можно сказать, что Блессбуа изобрел первую (по крайней мере – в Новом Свете) дро… эротический салон. Сама графиня позже говорила, что чувствовала, как по ней бежали сотни крыс, как они щипали и кусали ее. Наверное, даже хорошо, что она не решилась открыть глаза.

В общем, неизвестно, чем бы кончилось издевательство авантюриста над легковерной графиней, однако в 1688 году его арестовали. Не за обман и мошенничество, нет. За занятия черной магией. То есть местные жители были недовольны деятельностью Блессбуа не потому, что не верили ему – напротив, очень даже верили, и поэтому побаивались. Его бросили в самую грязную и вонючую темницу Бас-Тер.

Спохватившись, «великий маг» попытался во всем сознаться, уверяя власти, что он – обычный жулик, воспользовавшийся их легковерностью, и не обладает никаким магическим даром. Но ему никто не верил, тем более, что все слышали о нашумевшем деле отравителей во Франции. 3 апреля 1690 года Пьер-Корнель был осужден: в качестве наказания за занятие черной магией он должен «стоять в рубашке с факелом в руке перед церковью Богоматери на горе Кармель и у ворот дворца [губернатор], прося прощения у Бога, Короля и Справедливости, под угрозой повешения в случае повторного правонарушения». Что с ним случилось дальше – доподлинно неизвестно. Судя по всему, жил он довольно тихо, предпочитая впредь не искушать судьбу новыми «прожектами». Автобиографическая книга, описывающая его приключения на Гваделупе, вышла в 1697 году, и в настоящее время переведена на несколько языков. Блессбуа не было суждено вернуться во Францию – он скончался в изгнании, в 1700 году.

Графиня де Кокань, она же Фелисите де Леспине, она же «зомби», оклемалась после всех своих злоключений и даже перестала бегать за маркизом, переключившись на другого господина. Что же касается мадам де Монтеспан – той самой фаворитки-отравительницы – то с 1691 года ей запретили находиться на территории Версаля. А когда она в 1707 году преставилась, Людовик XIV запретил ее детям оплакивать мать. Что же касается Пьера-Корнеля Блессбуа, то книга (мало кому известная в наши дни) оказалась не единственным напоминанием об этом ловком мерзавце. Правда, помнят о нем скорее не на Гваделупе, а в другой бывшей колонии Франции – на Гаити, где и по сей день популярен культ вуду. На местных карнавалах нет-нет да и можно встретить переодетых людей, изображающих духа с тремя рогами – так называемого Босу Треуголку (Bosu Tricorne). Согласно местным поверьям, он является посланцем из загробного мира, способным похищать живых, а три его рога напоминают европейскую треуголку. Не является ли его образ отголоском памяти о Блессбуа, а имя – редуцированной и исковерканной версией фамилии француза? В нашем мире и не такое может быть.

КНИГА АВТОРА

Youtube-канал автора. Не забудь подписаться!

Автор: Александр Свистунов

Еще больше интересного - в telegram-канале автора! Подпишись!

Паблик в ВК

Зачем надо было пудрить парики

Поговорка о красоте, требующей жертв, находит подтверждения на каждом шагу, чудачества моды всегда вынуждали франтов затрачивать невероятные усилия ради того, чтобы выглядеть в тренде.

Вот, казалось бы, и так непростые прически 18 века еще и требовали, чтобы парик был напудрен, а это была отдельная, непростая и, сказать прямо, неопрятная процедура.

Парики вошли в моду во время правления короля-солнца Людовика XIV, в конце 17 века. Считается, что сам король первый и начал носить парик, чтобы скрыть свое облысение. А в век, когда болезни, гигиена и образ жизни пагубно сказывались на волосах, знать быстро оценила все преимущества парика.

Король Людовик XIV: мода на светлые парики пришла не сразу

А примерно с 1710-х парики начали еще и пудрить. В качестве пудры использовали тончайше перемолотую пшеничную муку или рисовый крахмал, с парфюмерными, а позже и цветовыми добавками.

Для того, чтобы напудрить парик, требовалось до килограмма пудры – для этой процедуры в доме приходилось организовывать специальное помещение, чтобы с усилием распыляемый над головой тонкий порошок не разлетался по комнатам.

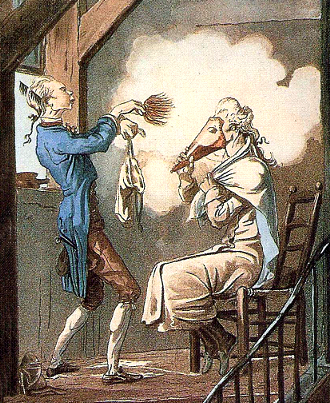

Лицо закрывали маской, одежду защищали специальными халатами-хламидами или садились в шкаф, из которого торчала только голова в парике. Напудренный парик, конечно, осыпался пудрой на все вокруг, поэтому для свеженапудренного парика даже использовали чехол, который снимали непосредственно перед придворным мероприятием или торжеством.

Эта странная и сложная мода возникла из самого обычного желания казаться богаче и знатнее, чем на самом деле. Когда в моду вошли парики, их делали из разнообразных материалов, в том числе из пакли и шерсти, но самыми дорогими, конечно, были парики из настоящих волос.

Емкости из рога и слоновой кости для хранения и распыления пудры

И престижнейшим был парик из волос светлых, чем светлее, тем реже такие попадались, и тем дороже стоили. Лучшие белокурые локоны для париков завозили из Фландрии, и спрос не успевал за предложением, так что французский король даже принял особый указ, разрешающий белый парик только членам королевского дома.

Но аристократы быстро вышли из положения – они начали пудрить свои темные парики, причем именно огромным количеством пудры, так, что темный парик становился совсем белым.

Вообще, сам прием пудрить парики пошел от актеров на французской ярмарке, которые пудрили волосы для ролей аристократов и придворных. Прием был подхвачен придворными парикмахерами, и это неожиданно оказалось очень устойчивой модной тенденцией, продержавшейся почти 80 лет.

Через некоторое время придумали цветную пудру, дамы эпохи рококо пудрили парички пудрой пастельных тонов. Потом заметили, что пудра коричнево-красноватых оттенков будто бы улучшает цвет лица – и был период моды на темные пудры.

Во второй половине 17 века дамы носили парики, напудренные пудрой голубых, сиреневых и розовых тонов

Мода пудрить прически ушла после драматических событий конца 18 века – в первую очередь Французской революции. Носить парики стало опасно, аристократы не решались выделяться из толпы и боялись провоцировать революционные массы своими старорежимными париками.

Кроме того, в 1790-е годы и в Англии и во Франции был продовольственный кризис и нехватка хлеба, а расход пшеницы на пудру для париков вовсе не был незначительным. Например, подсчитано, что в девятимиллионной Пруссии на парики уходило почти сто миллионов фунтов пудры в год, при том, что парики носила довольно небольшая часть населения.

А по другую сторону океана тоже происходили перемены – после Американской революции появился общественный запрос на стирание классовых отличий, и первыми жертвами перемен пали все те же парики.

Так что мода на пудру ушла вместе с париками, продержавшись рекордное время для такой вздорной причуды стилистов.

Текст взят отсюда

Автор: DomBusin

Шпаги наголо, дворяне!

В 1671 году Людовик XIV свёл роты лейб-гвардии, жандармов, мушкетёров и лёгкой кавалерии в отдельный корпус — Maison militaire du Roi. Эти войска считались наиболее престижными в королевстве. Какую роль играл этот воинский корпус на полях сражений: являлся ли истинной элитой — или выполнял представительские функции?

Тактика

Людовик XIV уделял большое внимание выучке своих элитных войск, благодаря чему они приобрели способности к маневрированию, недоступные большинству армейских конных формирований. В сражении при Кокерсберге в 1677 году будущий маршал де Виллар во главе двух эскадронов ловко обошёл неприятеля с фланга и внезапным ударом сбоку атаковал порядок из 12 имперских эскадронов. В сражении при Сенефе в 1674 году два гвардейских эскадрона герцога де Навайля были атакованы с фронта и с фланга пятью вражескими эскадронами. Навайль разделил свои эскадроны, чтобы встретить противника с фронта на обоих направлениях. Манёвр был исполнен аккуратно и с сохранением порядков, что позволило французам отразить атаку. В сражении при Лёзе в 1691 году имел место эпизод, когда французский гвардейский эскадрон был разделён на три части для того, чтобы атаковать три неприятельских эскадрона — и атака на всех трёх направлениях увенчалась успехом.

Клод Луи Эктор де Виллар

Гвардейские подразделения отличала способность поддерживать плотность строя и порядок, даже если обстоятельства или ландшафт не благоприятствовали этому. При Лёзе голландские эскадроны предпочли переждать за оврагом и атаковать французов уже после того, как те преодолеют это препятствие и будут вынуждены снизить темп движения. Даже в этом случае атака была отбита. Очевидец писал: «Войска сражались, сохраняя полный порядок в своих рядах, держа их рядом и не допуская ни малейшего просвета в своих линиях».

Офицеры и сержанты, естественно, вносили существенную лепту в сохранение порядка в эскадронах, однако не следует пренебрегать качеством и выучкой самих солдат. Во время всё того же сражения при Лёзе случилось так, что группа примерно из 30 гвардейцев действовала самостоятельно, без офицеров, не нарушая при этом боевой порядок.

Было достаточно всего нескольких плохих лошадей, чтобы порядок эскадрона нарушился. Ещё одним фактором, снижавшим эффективность атак, было малодушие всадников. Разрешение стрелять перед непосредственным контактом было, вероятно, способом придать солдатам уверенности, чтобы те в свою очередь не нарушали строй перед лицом неприятеля. Всадники двигались на врага с мыслью, что когда достигнут его порядков, неприятельские солдаты уже будут в достаточной мере потрёпаны их огнём.

Людовик XIV посещает французский лагерь во время осады Маастрихта. Художник Адам Франс ван дер Мейлен

В войсках Королевского дома, однако, всё обстояло намного лучше. Качество лошадей, обучение наездников действию в составе подразделения, высокий моральный дух и желание проявить себя наилучшим образом перед взором короля делали эти подразделения существенно более боеспособными, чем общевойсковые кавалерийские части. Соответственно, среди описаний участия гвардейских конных рот в сражениях мы очень часто можем встретить рукопашные атаки и реже — использование огнестрельного оружия. В этом отношении тактика французских гвардейцев значительно отличалась от modus operandi их противников: голландская и имперская конница активно использовала караколь и более полагалась на огнестрельное оружие, нежели на клинки. Гвардейская конница, во многом благодаря более качественным лошадям, атаковала существенно быстрее, чем французская армейская конница и войска противника. Таким образом, всадники Королевского дома имели моральное превосходство над противником за счёт того, что, продвигаясь с большой скоростью, не уклонялись от неприятельского огня, стремились скорее сблизиться и решить дело холодным оружием. Это производило на противника деморализующий эффект.

Предпоследний довод королей

Маршевый порядок, принятый в армиях первой половины XVII века, по-прежнему оставался трёхчастным: авангард, центр (или «баталия») и арьергард. Элитный кавалерийский корпус во Франции в то время составляли так называемые ордонансовые жандармские роты — рудимент ещё средневековой войсковой организации. Несмотря на то, что авангард считался наиболее почётной составляющей войска, элитная конница располагалась в центральной его части. Современник писал: «Корпус жандармов счастливо находится там ради благого исхода сражения, потому что он защищает пехоту, поддерживает её и помогает ей вновь сплотиться, если её строй сломан».

Однако ко времени единоличного правления Людовика XIV ситуация изменилась. Королевский дом хоть институционально и отличался от армии, но фактически являлся неотъемлемой частью военного аппарата. В «ордере баталии», составлявшемся в начале кампании, место каждого формирования в общем порядке было точно зафиксировано. В отличие от традиции 1640–1650-х годов элитная конница больше не располагалась в центре второй линии. Войска Королевского дома, пришедшие на смену ордонансовым ротам, размещались на правом фланге фронта, обращённого к неприятелю.

Схема битвы при Неервиндене 29 июля 1693 года

Расположение частей самого Дома, если они все присутствовали на поле боя, тоже было строго регламентировано. Справа находились роты лейб-гвардии, левее — мушкетёры, затем — лёгкая конница и жандармы. До Людовика XIV гвардейцы практически никогда не были задействованы напрямую в боевых порядках, оставаясь элитным резервом или выполняя функции поддержки остальных войск. Однако с восшествием на престол великого короля взошло солнце и для его элитной конницы, которая отныне стала играть одну из главных ролей на поле боя.

В сражении при Сенефе гвардейская конница с самого начала находилась в эпицентре событий. Конде произвёл отвлекающий манёвр против авангарда армии Вильгельма Оранского, а затем ударил по её арьергарду. Судьбу этого сражения решали темп и скорость, и всадники Королевского дома стали ударной силой французов, увлёкшей за собой остальные полки. В сражении при Кокерсберге маршал Креки несколько раз бросал в атаку конных гвардейцев — жандармов и лёгкую конницу — против отборных кирасиров Карла Леопольда Лотарингского. Бой был кровопролитным и в целом равным, а позиции несколько раз переходили из рук в руки. Однако в итоге элитная конница Людовика XIV сумела опрокинуть своих имперских визави.

Впрочем, всадники Королевского дома нередко использовались и как резерв. В частности, в сражении при Неервиндене в 1693 году, когда маршал Люксембург ранним утром развернул войска для боя, подразделения Дома оказались, как и положено, закреплены на правом крыле первой линии. Однако затем их перебросили в центр, где они выполняли скорее вспомогательную функцию, пока армейские части штурмовали полевые укрепления армии Вильгельма Оранского. Затем именно гвардейская конница была брошена в бой, чтобы закрепить успех: всадники преодолели отбитые у неприятельской армии укрепления и сумели, находясь в меньшинстве, отразить контратаку кавалерии Оранского. Это позволило подойти другим подразделениям французской конницы и опрокинуть англичан и голландцев. Важно отметить, что изначально французская армия находилась в невыгодном тактическом положении. Если бы части Королевского дома не преуспели и не удержали плацдарм, оставшаяся французская конница не смогла бы выйти на оперативный простор и развить успех.

Статуя Д'Артаньяна в Париже

Активно себя проявляли войска Королевского дома и во время осад. Правда, это в основном касалось мушкетёров, которые могли вести бой и в пешем строю. Одним из ярчайших эпизодов в истории их воинской славы стала, безусловно, осада Маастрихта в июне 1673 года. 24 июня рота «серых мушкетёров» (mousquetaires gris), ведомая своим капитан-лейтенантом Шарлем Ожье де Батцем де Кастельмором, графом Д’Артаньяном, в результате упорного и кровопролитного боя захватила демилюну — вид укрепления в форме полумесяца. Рота, по регламенту насчитывавшая 150 человек, потеряла убитыми 37 человек, а ранеными — 53. Сам же Д’Артаньян погиб от пули из вражеского мушкета буквально на следующий день. Мушкетёры также отличились при осадах Ипра в 1678 году и Монса — в 1691.

Ещё одной функцией, которую нередко выполняли гвардейцы, была разведка и добывание «языков». Благодаря высокому качеству лошадей и неоспоримым боевым навыкам всадники Дома могли успешно курсировать вблизи неприятельских позиций и затем отрываться от погони.

А la guerre comme à la guerre

Манёвренность, скорость и тактические качества сделали конницу Королевского дома эффективным и грозным оружием. Свидетельства как французов, так и их противников подтверждали, что присутствие войск Дома в первых рядах королевской армии придавало уверенности другим войскам и производило на них самое благоприятное впечатление. Однако хорошая боевая репутация гвардейцев оказывала им дурную услугу в тех нередких случаях, когда их командование бросало солдат под неприятельский огонь.

Сражение при Сенефе 11 августа 1674 года. Художник Никез де Кейзер

При Сенефе гвардейцы пять часов кряду находились под огнём орудий принца Оранского, бивших со стороны деревни Фэй. Аналогичные ситуации повторялись не раз. Вот что непосредственный очевидец и участник событий писал о гвардии в битве при Мальплаке (1709 год):

Сила духа мушкетёров казалась твёрдой и незыблемой в этом нашем положении и в критические моменты и не позволяла им покидать строя, дабы скрыться от громовых раскатов, обрушившихся на них (…) Это естественное в своей сущности действие будет расценено как проявление слабости. Мы ожидали смерти, оставаясь недвижимыми перед ней, видели её, наблюдали её на протяжении часов — всегда готовую сразить нас и постоянно кружащую вокруг нас.

В этом бою мушкетёры, располагавшиеся на самом краю французского арьергарда, на протяжении пяти часов находились под огнём британской батареи из 30 орудий.

Полководцы зачастую бросали гвардию на самые трудные участки фронта, порой — против существенно превосходящего по численности неприятеля. Из-за этого элитные части французского короля иногда несли катастрофические потери: жандармы при Рамильи потеряли свыше 30% личного состава, лейб-гвардия и мушкетёры при Мальплаке понесли схожие по масштабам потери — приблизительно 30% и 25% соответственно. Оба эти сражения окончились неудачно для французов. Битва при Мальплаке является самой кровопролитной в XVIII веке, а саму деревню можно назвать «Бородино Фландрии», поскольку, несмотря на огромные потери, ни одной из сторон не удалось добиться решающего успеха, и победу союзников можно считать таковой лишь с натяжкой. Но даже когда дело оканчивалось победой, гвардейцы несли очень тяжёлые потери: при Лёзе лейб-гвардия лишилась до четверти своего состава, а лёгкая кавалерия — до трети.

Битва при Лёзе 19 сентября 1691 года. Художник Жозеф Парросель

Несмотря на элитный статус и дороговизну комплектования гвардейских частей, генералы и маршалы эпохи Людовика XIV не жалели их, стараясь использовать в бою в качестве козыря. Помимо высоких боевых качеств конницы Королевского дома это было обусловлено также и тем, что её присутствие становилось серьёзным психологическим фактором. Войска Дома воплощали несгибаемую волю их сюзерена и своим превосходством на поле боя доказывали превосходство Короля-Солнце над другими монархами Европы. Даже в эпоху, когда пехота всё увереннее доминировала на поле боя, французская гвардия доказывала на практике важность кавалерии и демонстрировала широчайший спектр её возможностей.

В то же время высокие потери, которые несла гвардия, во многом объяснялись именно развитием тактики пехоты, повышением её выучки и возрастающей скорострельностью мушкетного огня. С другой стороны, активно использовать гвардейские части на поле боя являлось слишком дорогим удовольствием для казны, что признавал даже сам Людовик XIV. После во всех смыслах катастрофической для Франции Семилетней войны гвардия использовалась сугубо в качестве охранных и представительских сил. Она по-прежнему блистала при дворе, но более уже не выходила на поля сражений, превратившись в типичные «паркетные» войска.

Youtube-канал автора. Не забудь подписаться!

Автор: Александр Свистунов

Еще больше интересного - в telegram-канале автора! Подпишись!

Паблик в ВК

Разящие лучи Короля-Солнце

Жёстко централизовав властные полномочия в государстве, Людовик XIV намеревался оставить за собой монополию на насилие как внутри страны, так и за её пределами. В этом устремлении король опирался на свою армию — пожалуй, лучшую в Европе второй половины XVII века. Важной составляющей успеха французской армии на полях сражений являлось её элитное ядро — войска Королевского дома (Maison militaire du Roi).

Королевская гвардия

Самой престижной частью войск Королевского дома были различные кавалерийские формирования: лейб-гвардия (garde du corps), гвардейские жандармы, мушкетёры, лёгкая конница и гренадеры. Эти войска состояли из представителей социальной элиты того времени — так называемого дворянства мантии и дворянства шпаги.

Сам термин «войска Королевского дома» впервые был введён в оборот самим Людовиком XIV. В 1671 году король учредил эту новую структуру, чтобы объединить все формирования королевской гвардии. Таким образом Людовик получал более полный и постоянный контроль над собственными гвардейцами и благодаря этому мог способствовать снижению коррупции в их рядах, а также существенно увеличить их численность. Но кем в сущности были эти солдаты — «паркетными» гвардейцами или грозной военной элитой, способной решать ключевые задачи на полях сражений? Главное назначение любого воинского формирования — война, поэтому реальная эффективность тех или иных вооружённых сил может быть измерена их боевым опытом. С другой стороны, насколько в реальности могла быть эффективной кавалерия в эпоху, когда на полях сражений начинала доминировать пехота?

Экипировка

Экипировка является одним из наиболее очевидных критериев для обозначения специфики подразделения. Роты Мэзон дю Руа, вероятно, были первыми во всей французской армии, получившими стандартизированную униформу. В начале правления Людовика XIV государство не могло обеспечить всех солдат униформой. Первым формированием, перешедшим на единый стандарт одежды, стали лейб-гвардейцы в 1657 году, а вслед за ними — несколько иностранных полков. К слову, в том же году была восстановлена рота королевских мушкетёров, распущенная Мазарини в 1646 году под предлогом экономии средств.

Остальные роты будущих войск Королевского дома получили стандартизированную униформу в 1665 году. В 1688 году мушкетёры лишились своих привычных просторных плащей-казакинов, получив вместо них безрукавные камзолы-супервесты (soubrevestes). Сделано это было из практических соображений: при всех своих несомненных эстетических достоинствах казакины были не столь удобны в реальном бою. Это, кстати, напрямую указывает на непосредственное назначение мушкетёрских рот. Королевские мушкетёры также выделялись своими сапогами. Являясь, по существу, драгунами (то есть «ездящей пехотой»), они тем не менее изначально носили большие кавалерийские ботфорты. Затем мушкетёры перешли на более лёгкие сапоги, более подходившие для универсального назначения этого рода войск. Всадники других подразделений Королевского дома продолжали носить ботфорты, какие обычно носила тяжёлая кавалерия, хотя целесообразность их использования была предметом ожесточённых дебатов среди офицеров.

Наступательное вооружение не сильно отличалось от того, что использовала не гвардейская конница. Всадники имели мушкетоны (карабины), пистолеты и клинки. Традиционный палаш в 1679 году сменился обоюдоострым «валлонским» клинком (нечто среднее между классическим палашом и тяжёлой шпагой), которым можно было и рубить, и колоть. Клинки всадников Королевского дома, обычно имевшие сложные гарды с несколькими дугами, выделялись превосходным качеством и дороговизной.

С мушкетёрами всё обстояло несколько сложнее. Первоначально главным их оружием был мушкет. Однако с появлением ружей с кремневым замком (fusil) унтер-офицеры мушкетёрской роты попросили разрешения заменить ими свои мушкеты. Когда же преимущество ружья над старым мушкетом стало очевидным, аналогичным образом перевооружили всю роту. Также мушкетёры имели по два пистолета в ольстрах, располагавшихся по бокам конской шеи. Клинки мушкетёров были легче, чем у остальных всадников, чтобы их можно было эффективно использовать и в пешем бою.

Что касается оборонительного вооружения, то старые доспехи постепенно исчезли. Осталась только кираса, которая с 1660 года перестала быть обязательной для всех, кроме офицеров и полка кирасир. Шляпа пришла на смену армэ и бургиньоту, однако она была усилена металлическим калоттом — небольшим шлемом в форме полусферы, защищавшим голову всадника от ударов неприятельских палашей.

Лошади

Вопрос комплектации лошадьми во французской армии XVII века был одним из наиболее актуальных. Капитаны, которые являлись собственниками рот, нередко пытались сэкономить на лошадях, чтобы предприятие было не таким дорогостоящим. Король вскоре сообразил, что его кавалерия нередко комплектовалась лошадьми, малопригодными к службе.

Однако эта практика не распространялась на Королевский дом, так как капитаном гвардейских рот являлся сам монарх. Естественно, качество лошадей в войсках Королевского дома было существенно выше. Более того, служившие там дворяне просто не могли себе позволить появиться где-либо на плохонькой лошадке. Таким образом, каждый гвардеец располагал столькими лошадьми, сколькими хотел.

Всаднику рот Королевского дома также запрещалось нагружать круп своей лошади чем-либо ещё, кроме личной амуниции, чтобы лишний раз не утруждать и не выматывать животное. Лошади должны были соответствовать установленным нормативам высоты в холке: у рот жандармов — от 4 пье (pied) 5 пус (pouce) до 4 пье и 7 пус, у лёгкой конницы — от 4 пье 4 пус до 4 пье и 6 пус. Пье и пус — это старые французские меры длины, которые приблизительно соответствуют английским футам и дюймам, однако незначительно превосходят их: один пье равнялся примерно 32,48 см, 1 пус — 2,707 см. Таким образом, переводя на метрическую систему, высота жандармской лошади в холке колебалась от 142,54 см до 148,85 см, а лошади в ротах лёгкой кавалерии — от 140,73 см до 146,14 см. Не стоит забывать, что лошади XVII века в среднем были ниже нынешних, поэтому данные параметры вполне соответствуют породистому боевому коню того времени. Такая разница, вероятно, обуславливалась тактическим предназначением рот: чем крупнее была лошадь, тем бо́льшим ударным эффектом в бою она обладала.

Строй и дисциплина

К описываемому времени эскадрон стал основной тактической единицей кавалерии. Во французской армии во второй половине XVII века он делился на три или четыре взвода. В комплектном состоянии его численность равнялась 120 или 140 всадникам, строившимся сначала в четыре, а затем в три шеренги. Эскадрон из 120 всадников имел по 40 человек в каждой из трёх шеренг и растягивался по фронту на расстояние в 200 пье (примерно 65 м). Соответственно, на каждого всадника приходилось по пять пье (1,625 метра). Впрочем, такое построение касалось марша, когда требовалось определённое свободное пространство между всадниками. Когда же эскадрон вступал в бой, шеренги смыкались плотнее, и фронтальная ширина эскадрона снижалась на треть.

Что касается конницы Королевского дома, взаимосвязь рот и эскадронов существенно отличалась от того, что было принято в армейских полках. В 1690 году эскадроны жандармов, лёгкой кавалерии и конных гренадер были сдвоены, увеличившись, таким образом, в численности. Что касается мушкетёров и лейб-гвардии, то там каждая рота формировала по два эскадрона. Причина носила сугубо экономический характер: в войсках Королевского дома капитан не являлся владельцем роты, поэтому не было никаких проблем с тем, чтобы поставить под его командование 150 или 200 человек, в то время как для капитана-«частника», снаряжавшего подразделение на собственные средства, большие потери в его отряде означали серьёзный финансовый ущерб. Таким образом, эскадроны Королевского дома были более многочисленными, что являлось явным преимуществом в бою.

Если говорить о тренировках, то в XVII веке в европейских армиях ещё не существовало какого-либо стандартизованного набора упражнений, которые должны были бы выполнять солдаты. Обучение подразделений целиком и полностью ложилось на плечи капитанов и полковников, нередко имевших довольно специфическое мнение относительно данного процесса. Что касается конницы Королевского дома, то здесь всё зависело от воли и убеждений короля, а также от его возможностей по превращению подшефных формирований в грозную боевую единицу.

Людовик XIV уделял большое внимание состоянию своей элитной конницы, что нашло отражение в его записках. В частности, Король-Солнце утверждал, что «многие сражения были выиграны скорее благодаря порядку на марше и хорошей выучке, нежели саблей и мушкетом». Король, конечно, имел в виду выучку войск, справедливо отмечая, что одного лишь оружия мало для эффективных действий солдат. Естественно, в вопросах подготовки монарх отдавал наибольшее предпочтение собственной гвардии, о чём также писал:

«Я продолжаю подвергать упражнениям наиболее дорогие моему сердцу войска, дабы военачальники, глядя на меня, научились уделять столько же внимания солдатам, находящимся под их командованием».

Роты мушкетёров, которые, как уже было сказано, по своему назначению являлись драгунами, практиковали упражнения как для конного строя, так и для пешего. Во время проведения манёвров гвардейцам строго-настрого запрещалось покидать расположение подразделения кроме как по болезни или по специальному поручению от командования. Если мушкетёр отсутствовал во время переклички и не являлся на учения без уважительной причины, это влекло за собой наказание в виде тюремного заключения.

Благодаря регулярным упражнениям и строжайшей дисциплине королевские мушкетёры стали одним из сильнейших формирований французской армии. К тому же служба в этой элитной части давала молодым дворянам отличные возможности сделать карьеру за счёт личной храбрости в бою. С другой стороны, проявляя инициативу, нужно было помнить о дисциплине, нарушение которой могло повлечь за собой самые тяжкие последствия. Например, при осаде Монса в 1691 году Людовик заметил, что чрезмерный пыл мушкетёров часто приводил к высоким потерям среди них. Луи де Мелан, маркиз де Мопертюи, капитан-лейтенант первой роты мушкетёров, перед атакой объявил им, что лично пристрелит любого, кто покинет строй, прежде чем будет дан сигнал к атаке.

Тяжело в учении, легко в бою

Ещё одной функцией войск Королевского дома была подготовка офицерских кадров для армии. В 1666 году король решил набрать некоторое количество офицеров для недавно учреждённых рот, «чтобы они держали такую же дисциплину, к которой привыкли». Он также приказал зарезервировать в каждой роте лейб-гвардии по 20 мест, которые заняли бы молодые дворяне, желающие постичь премудрости военной науки в элитных подразделениях короны. По выражению самого короля, молодые люди не могли бы «найти себе лучшей школы». Это нововведение было первой попыткой создать какое-то подобие курсантов.

Зачисленные в гвардию кадеты, вероятно, зачастую имели разный общественный статус, однако все в равной мере должны были блюсти военную дисциплину и выполнять приказы вышестоящего командования. Знаменитый мемуарист герцог Сен-Симон писал:

«Король повелевает всем, без каких-либо исключений, кроме принцев крови, начинать службу с участи кадета в своей гвардии, дабы делать всё то же самое, что делают простые гвардейцы — стоять на карауле внутри (резиденции) и снаружи и зимой, и летом».

Эти роты стали кузницей кадров для офицеров, получивших лучшую для того времени подготовку, которой располагала гвардия, чтобы затем отправиться на командные должности в обычные войска.

Мушкетёры также вносили свою лепту в дело обучения юных дворян. Несколько родственников короля и большинство генералов и маршалов времён Людовика XIV первое представление о военном деле получили именно в рядах этого подразделения. Было распространено мнение, что именно среди королевских мушкетёров можно было приобрести наилучший военный опыт и подготовку, сам Великий Дофин в молодости носил голубой казакин с узнаваемым белым крестом.

Людовик Великий Дофин

Обе мушкетёрские роты были расквартированы в Париже. При каждой из них находились профессора словесности, наук и искусства, отвечавшие за образование курсантов. Спустя два года службы в корпусе молодые дворяне или представители семей, по выражению современника, «ведущих благородную жизнь», могли позволить себе содержать собственную роту или, если у них недоставало денег, приобрести чин лейтенанта в пехоте или драгунах, поскольку эти войска больше соотносились с назначением мушкетёров. Офицеры кавалерии в подавляющем большинстве были выходцами из рот лейб-гвардии, жандармов и гвардейской лёгкой кавалерии.

Порядки в гвардейских ротах, судя по всему, царили довольно суровые. Служба в них была в полном смысле этого слова «школой жизни» для благородных юнцов. Герцог Сен-Симон горестно отмечал, что «было жестокостью мучить благородную молодёжь таким варварским способом, воспитывая из неё простых офицеров и простых гренадер». Он отмечал, что король «с косностью и жестокостью» не допускал никаких снисхождений, заставляя молодых людей провести минимум год в гвардии, где те регулярно подвергались разнообразной муштре.

Таким образом, конница Королевского дома была постоянным подразделением: её роты не распускались по прихоти капитанов, как нередко бывало в армии. Благодаря этому в корпусе естественным образом сложилась преемственность традиций, а также система упражнений, способствовавшая высокой боеготовности подразделения. Ещё одним важным акцентом была соревновательность: король знал, что в гвардии, находясь у него на виду, дворяне будут стремиться всячески проявить себя как в прилежании и обучении, так и на поле боя.

Луи де Рувруа, герцог Сен-Симон

К тому же служба в гвардии была залогом отличной карьеры. Уже упомянутый нами герцог Сен-Симон, нелестно отзывавшийся о службе в мушкетёрах (надо полагать, столь экспрессивная оценка основывалась на личном опыте: в 1692 году 17-летний Сен-Симон, тогда ещё никакой не герцог, подобно другим молодым дворянам своей эпохи был зачислен в первую мушкетёрскую роту), вспоминал, что его отец решил определить его в первую роту «из-за Мопертюи, своего близкого друга, который был капитаном (…) Он (отец) не мог не быть осведомлён о том, с каким вниманием король спрашивал у этих двух капитанов о выдающихся молодцах, которые служили в их ротах, и насколько их (капитанов) свидетельства влияли на мнение, которое складывалось у короля».

Войска Королевского дома были наиболее приближены к монарху. Будучи блистательной стражей блистательного Короля-Солнце, они на протяжении всего его царствования оставались грозной боевой единицей. Лучше экипированные и обученные по сравнению с армейскими частями, они воплотили в себе новаторскую для того времени идею Людовика о необходимости регулярных тренировок и стандартизованной подготовки командных кадров — то, к чему французская армия придёт ещё нескоро.

Автор: Александр Свистунов

Еще больше интересного - в telegram-канале автора! Подпишись!

Паблик в ВК

Флот, который построил Людовик: почему Франция не смогла править морями?

Несмотря на то, что «отцом» французского военно-морского флота в том виде, в котором мы его себе представляем, принято считать кардинала Ришелье, по-настоящему флот «расцвел» уже в годы правления Короля-солнце. На момент полновластного восшествия на престол Людовик XIV располагал 31 военным кораблем, 11 из которых были заложены в 1658 году. К 1671 году общая численность военного флота Франции достигла 123 единиц. Несмотря на масштабы это «большой стройки», французский флот по-прежнему оставался преимущественно средиземноморским. Первостепенной задачей для Франции в 60-е годы было обеспечить притязания Людовика на испанское наследство и права его жены – инфанты Марии-Терезы Австрийской. Другой важной задачей была оборона от североафриканских мусульманских пиратов. Более того, ключевые базы флота находились на средиземноморском побережье Французского королевства, и, за исключением отправки нескольких подразделений в Новую Францию (Канаду) и на Антильские острова, корабли Людовика в те годы не покидали Срединного моря.

Однако постепенно начали обозначаться контуры нового геополитического противостояния. Испания выпала из когорты главных морских держав, однако ей на смену пришла Англия. Фокус противостояния за господство над морями сместился на север, и французское правительство ответило на новый вызов лихорадочным наращиванием морской силы. В период с 1661 по 1671 год было построено 106 кораблей и фрегатов – то есть по 10 с лишним в год. При этом, также наметилась тенденция к укрупнению – если сначала строились корабли 3-го ранга, то с 1664 года увеличилась доля кораблей 2-го, а затем, в 1668-1669 года были заложены первые корабли 1-го ранга. Все это дало результат – к 1670 году французский королевский флот обогнал по суммарному тоннажу флот англичан. Однако в этой бочке меда не обошлось без увесистой бадьи говна. Франция оказалась попросту не готова к такому резкому увеличению флотского штата. Не хватало буквально всего – квалифицированных кадров, вооружений, боеприпасов. Арсеналы Тулона и Бреста выгребли буквально до последнего гвоздя, но и этого было мало, поэтому все недостающее пришлось заказывать у голландцев. Кроме того, стоимость содержания флота выросла в четыре раза, что неслабо ударило по королевской казне – на момент 1671 года все удовольствие обходилось Людовику в 12 миллионов ливров в год.

Впрочем, жизнь, как водится, все переиграла, и в 1670 году Франция и Англия заключили союз, который привел к войне с голландцами, причем изначально она была намечена на 1671 год, однако в итоге отложили до следующего, 72-го. Участие французов в войне на море проявилось в отправке на соединение с английским флотом эскадры из 30 кораблей под командованием графа д’Эстре, которому явно не хватало опыта для такой операции. И не только ему. И если на суше у Людовика дела шли довольно хорошо, и его войска устроили в Нидерландах настоящий «блицкриг», вынудив голландцев открыть шлюзы и затопить часть собственных земель, чтобы сдержать наступление французской армии, то на море…кхм. Имея численное преимущество, английские и французские эскадры не смогли наладить взаимодействие, и уступили голландцам в крупных морских сражениях при Солебее (1672) и Схоневельде (1673). Уже в ходе кампании выяснилось, что французские капитаны не очень хорошо ориентируются в Ла-Манше и в водах Северного моря, а д’Эстре – откровенно «не тянет» обязанности адмирала. А в 1674 году Англия вышла из войны, оставив французский флот наедине с куда более опытным врагом. И вот здесь начались серьезные проблемы. Французскому флоту пришлось перейти к обороне, преимущественно защищая порты и арсеналы Бреста и Рошфора от голландских атак. И хотя успехи королевских армия на суше позволяли всерьез не опасаться вторжения голландцев, море осталось за последними. В итоге Англия примирилась с Соединенными Провинциями и теперь уже грозила Франции войной, так что Людовику XIV пришлось садиться за стол переговоров. В 1678 году был подписан мир.

Конец войны не стал окончанием для морских амбиций Короля-солнце. Напротив, грандиозное корабельное строительство возобновилось, и вскоре было заложено еще 48 новых кораблей. Однако никуда не делись и прежние французские проблемы с кадрами и ресурсами. Например, генеральная ревизия, проведенная в 1677 году (еще во время войны) выявила, что из 50 кораблей, относившихся к четырем первым корабельным классам (проще говоря – самые крупные корабли) 25, то есть половина, имели дефекты конструкции. Нехватка умелых матросов и опытных офицеров продолжала сказываться на действиях флота – корабли садились на мель и получали ненужные и глупые повреждения. Флот представлял собой дорогущий и сложный «девайс», пользоваться которым Людовик и его министры попросту не умели.

В 80-е годы флот в основном использовался как инструмент давления на более слабые региональные силы в Средиземноморье, вроде Генуи или алжирских пиратов. Его силы также оказывали давление на Османскую империю, вынудив султана заключить с Людовиком выгодный для последнего альянс. Французский флот блокировал Барселону в 1683-1684 годах и был постоянной угрозой для связей между Испанией и ее владениями в Италии. Проще говоря, французский флот стал дорогостоящим инструментом для шантажа.

Также постепенно Людовик стал сворачивать свои лихорадочные стройки, уделяя больше внимания обслуживанию и реконструкции уже имеющихся у него кораблей. И если на момент 1679 года французский флот включал 125 кораблей, то в 1688 году его численность равнялась 130. Таким образом, новые корабли приходили на смену старым, которые либо были потеряны, либо выводились из состава флота ввиду устаревания или критических дефектов, тогда как общая численность королевских морских сил критически не менялась. Другой важной тенденцией было укрупнение боевых кораблей – строилось все больше единиц, принадлежащих к первым рангам корабельного табеля. Если в 1661 году условное среднее количество пушек на французском корабле равнялось 42, то к 1691 году оно увеличилось до 64. Доля кораблей, принадлежавших к первому и второму рангам, увеличилась с 21% (1671 год) до 26% (1688 год). Однако ни угрозы Людовика, ни мощный флот не помешали его старому противнику Вильгельму Оранскому в 1688 году высадиться в Англии и изгнать оттуда Якова II Стюарта, который в итоге убежал как раз во Францию.

На момент начала войны Аугсбургской лиги в том же 1688 году, Людовик не имел в голове четкого плана, как ему использовать флот. Вместо того, чтобы попробовать повторить маневр Вильгельма Оранского и предпринять попытку высадить войска в Англии, он всего лишь рассматривал вариант провести ряд диверсий в Ирландии. Король «дозрел» лишь к 1690 году, решившись, наконец, отправить большой флот в Ла-Манш, чтобы, если получится, спровоцировать данной угрозой восстание против Вильгельма внутри Англии. После того, как голландец убежит с острова, туда должен был триумфально вернуться Яков II Стюарт, обретавшийся в изгнании во Франции на королевских харчах.

После того, как началась война, за короткий отрезов с 1689 по 1693 год Франция ежегодно спускала на воду по 17 кораблей, что было абсолютным рекордом того времени. Большие стройки и большие траты вернулись. Под непосредственным командованием адмирала Турвиля в 1690 году находилось 89 кораблей, в 1691 – 85, в 1693 – до 94. Даже тяжелое поражение в битве при Ла-Хоге в 1692 году не изменило ситуацию. Напротив, поврежденные корабли спешно чинились, утраченные – заменялись новыми. Однако это был меч, который так больше и не вынули из ножен. Франция, обогнавшая Англию по темпам строительства флота, оказалась не готова реализовывать весь его потенциал в бою. Английский народ не изгнал Вильгельма перед угрозой французских пушек, и после поражения при Ла-Хоге король более не предпринимал попыток организовать столь же масштабную операцию на море.

Необходимость сражаться против союза из нескольких государств истощала ресурсы французского королевства. Людовику приходилось думать как о сухопутных театрах войны, так и о морских, и оба этих направления требовали колоссальных финансовых вложений и огромных людских ресурсов. Как ни странно, «гвоздем в гроб» французского эскадренного флота стали не английские корабли, а вполне себе «сухопутная» напасть – Великий голод 1693-1694 годов, вызванный климатическими изменениями. Население Франции, составлявшее в то время порядка 20 миллионов человек, буквально за два года сократилось на более чем миллион, что в условиях войны было катастрофическим ударом. Денег на все уже не хватало, и Король-солнце должен был сделать выбор – армия или флот.

При всех колоссальных вложениях и той огромной мощи, что французский флот представлял собой на бумаге, реальные факты говорили против него. Он по-прежнему оставался преимущественно средиземноморским, и на западном побережье Франции попросту не хватало подходящих баз, чтобы постоянно угрожать Ла-Маншу крупными морскими силами. Просто для того, чтобы собраться для решающего удара, эскадра из Бреста должна была сначала дождаться и встретить эскадру из Тулона (то есть – из Средиземного моря), тогда как англичанам было рукой подать, и они могли найти множество способов не допустить этого соединения и разбить эскадры поодиночке. Морские операции 1689-1692 годов ощутимого успеха не дали, пусть Турвиль и показал себя с самой лучше стороны. Французские моряки по-прежнему плохо знали воды, окружавшие Британские острова.

С другой стороны, у главного противника французов тоже все было не слава Богу. Англичане мечтали разбить неприятеля в большом генеральном сражении на море – как в старые добрые времена Англо-голландских войн. Но Ла-Хог, при том, что принес победу, не стал для французов разгромом. Турвиль сохранил и увел флот в родные гавани. То есть, в теории, он мог вернуться. При этом, сам Вильгельм Оранский не доверял своим морским офицерам, считая их недостаточно лояльными и даже подозревал их в тайных сочувствиях Якову Стюарту, по-прежнему куковавшему во Франции. В таких условиях подтвердить лояльность можно было только решающей победой над французами, и как можно быстрее. И хотя Людовик не предпринимал новых крупных операций на море, наличие у него теоретической возможности сделать это вынуждали англичан напрягать все ресурсы, чтобы ускорить собственную программу корабельного строительства. Наконец, в 1694-1695 годах английский флот завладел стратегическим преимуществом – он впервые зимовал в гаванях Испании, и при этом не имел такой критической нехватки квалифицированных моряков, какая наблюдалась у французов.

Именно на фоне этих событий версальские стратеги постепенно переходят к тактике крейсерской войны (guerre de course) против вражеских торговых конвоев. Эти удары были направлены, в первую очередь, против голландцев – замысел состоял в том, чтобы нанести «торгашам» максимальные убытки и вынудить их выйти из союза с Англией. При этом, с самого начала крейсерская война была не просто личной инициативой каперов-частников – это были операции французского королевского флота. Когда Жан Бар в 1691 году атаковал голландскую рыболовную флотилию в Северном море, он сделал это в статусе офицера королевского флота и командовал как королевскими кораблями, так и кораблями, снаряженными на средства частных лиц (то есть каперскими). В 1693 году тот самый Турвиль, королевский адмирал, перехватил английский конвой, направлявшийся в Смирну, и добыл 30 миллионов фунтов призовых денег, фактически перекрыв годовые расходы казны на флот. Вместо стремления разбить англичан в решающем сражении и высадить войска на островах, французы решили экономически истощить неприятеля. Теперь эскадренный флот Людовика оборонял берега и порты Франции, в то время как стаи каперов терзали вражеские торговые маршруты и колонии.

Короткий период мира в 1698-1702 годах показал примерный паритет по суммарному тоннажу кораблей между Англией и Францией – примерно по 200 000 тонн для каждой из сторон. Пик тоннажа голландского флота в это время составил порядка 100 000 тонн. Начавшаяся вскоре Война за Испанское наследство ознаменовала закат французского флота. К 1709 году его численность сократилась со 120 единиц до 90, в период 1711-1713 годов – до 72. Если до 1707 года корона могла ежегодно тратить на флот от 14 до 24 миллионов ливров, то затем расходы сократились до суммы в 7-10 миллионов.

Главной целью в войне для Людовика было закрепить испанский престол за своим родственником-Бурбоном (что и дало название войне). Применительно к флоту это означало то, что теперь французским кораблям приходилось оборонять не только берега Франции и ее владений, но и владения испанской монархии. Испанский же флот представлял собой жалкое зрелище, и рассчитывать на него не приходилось от слова «совсем».

Проблемы начинаются с самого начала войны. В 1704 году Англия и ее союзники получают стратегическое преимущество в Средиземном море и овладевают Гибралтаром, после чего пресекают попытки французов отбить его. С 1705 года английский флот удерживал Барселону и Валенсию, с 1708 года – Менорку. Подобная активность англичан ставила Тулон под постоянную угрозу. Тем не менее, у французского флота были и свои локальные успехи. Так, например, в 1707 году французы сумели перехватить крупный вражеский конвой, выходящий из Ла-Манша, что позволило французским силам в Испании перевести дух. Как сформулировал цель для флота сам морской министр Поншартрен (сын канцлера Франции, носившего ту же фамилию), королевские морские силы должны были «заставить англичан и голландцев управлять неповоротливыми военными армадами, стоящими баснословных денег… и распылить их силы на многочисленных театрах войны». Теперь целью было не дать врагу одно генеральное сражение, победа в котором приводила бы к доминированию на море. Теперь в приоритете были действия на коммуникациях противника и внезапные атаки его отдаленных баз. И если с 1702 по 1708 годы значительный процент кораблей в крейсерских эскадрах составляли суда королевского флота, то после 1708 года Людовик все чаще стал давать ссуды на строительство кораблей частным лицам.

На волне этой «крейсерской лихорадки» французы разработали новый тип корабля – 70-пушечный двухпалубник, достаточно быстрый и маневренный, чтобы действовать против конвоев, и при этом имевший серьезное вооружение, позволяющее давать англичанам конкурентный ответ в бою. Естественно, в бою против больших линейных кораблей у них было мало шансов, но подобный сценарий считался крайне нежелательным. Однако как бы то ни было, крейсерская война – это заведомо тактика слабого. Она могла дать результат в краткосрочной перспективе, но если смотреть на ситуацию глобально – это была постепенная деградация. Привыкая действовать против конвоев, французские морские офицеры безнадежно отставали от англичан во всем, что касалось опыта и противостояния с боевыми соединениями противника. Сложно сказать, что стало бы с французским флотом, не случилось демографического кризиса конца XVII века и сопутствовавшего ему экономического упадка королевства. Даже со всеми ресурсами, доступными Франции, вести затяжную войну против целой коалиции противников было чрезвычайно сложно, и суровая действительность заставляла выбирать между армией и флотом. Людовик XIV выбрал армию, тем самым буквально оставляя море в руках англичан.

Автор: Александр Свистунов

Еще больше интересного - в telegram-канале автора! Подпишись!

Паблик в ВК