Чем провинились кулаки?

«Я тебя породил, я тебя и убью!».

Н.В. Гоголь.

1. Что такое раскулачивание?

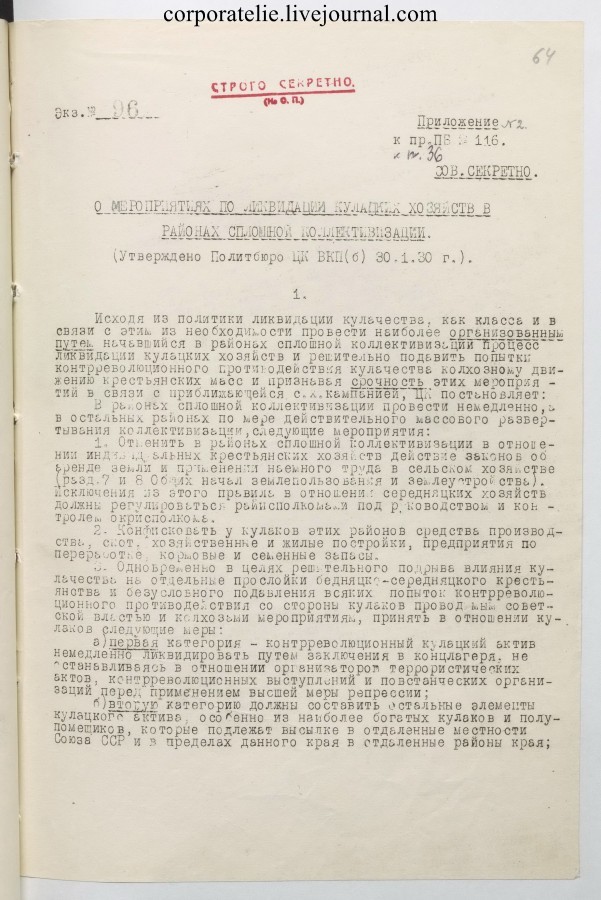

30 января 1930 года Политбюро ЦК ВКП (б) приняло постановление «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации». С этого момента принято отсчитывать начало одного из наиболее драматических событий в истории довоенного СССР – раскулачивания, которое до сих пор остается предметом жарких эмоциональных обсуждений, тем более что память о нем жива еще во многих семьях.

Что же из себя представляло раскулачивание?[1] Со стороны либералов мы слышим заявления о войне против крестьянства, со стороны патриотов-сталинистов – рассуждения о подавлении кулацкого террора, направленного против столь необходимой стране коллективизации. Оставим идеологию и эмоции в стороне и обратимся к сухим фактам.

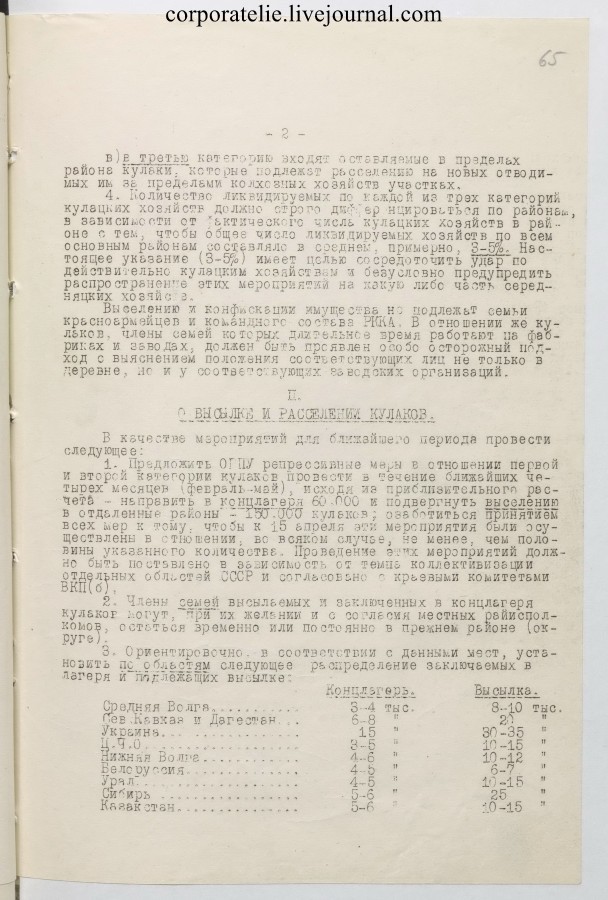

Раскулачивание рассматривалось государством как кампания по уничтожению кулачества как класса. Производилось оно следующим образом. Сразу же после выхода постановления на территориях, где проводилась сплошная коллективизация, создавались специальные тройки, состоявшие из первого секретаря райкома партии, председателя райисполкома и уполномоченного ГПУ. Они рассматривали вопрос о принадлежности того или иного крестьянина к «кулацкому классу». Кулаки разделялись на три категории: к первой принадлежали организаторы и исполнители террористических актов и антисоветских восстаний; они передавались органам ГПУ для выяснения меры их личной вины, а члены их семей выселялись в отдаленные районы СССР; ко второй относился «оплот кулачества в деревне», они с членами семей тоже выселялись в отдаленные районы СССР. К третьей категории принадлежали все остальные кулаки, которые вместе с семьями выселялись за пределы колхозных земель, но в своем районе (то есть они не попадали в спецпоселения). Имущество выселенных конфисковывалось и становилось колхозным, переселенцам полагались лишь 500 рублей на семью (из их собственных денег) для устройства на новом месте.

Прибывшие на новое место кулаки (главным образом второй категории) и члены их семей приобретали статус спецпереселенцев (позднее – трудпоселенцев или спецпоселенцев)[2]. В число спецпоселенцев входили не только кулаки, но и выселенные из городов антиобщественные элементы (бродяги, пьяницы), а также лица, совершившие нетяжкие правонарушения, которым лагерь заменили спецпоселением. Жили они в спецпоселках, построенных в местностях, где ощущался недостаток рабочей силы, находящихся не ближе 200 километров от границ, железных дорог, городов и селений, преимущественно на Севере, в Сибири или на Урале. Занимались рубкой леса, разработкой недр, рыболовецким промыслом и т.д. Труд спецпереселенцев использовался при строительстве Беломорско-Балтийского канала, на строительстве шахт, рудников, заводов в эпоху первой пятилетки.

Формально спецпоселенцы не были заключенными, но на них распространялись определенные ограничения: они не могли покидать пределы спецпоселка без разрешения коменданта (назначенного органами НКВД), за попытку побега или отказ от работы им грозил исправительный лагерь, их не принимали в профсоюзы и в партию, из их зарплат удерживались деньги для содержания администрации спецпоселения (в которую, кстати, входили и активисты-спецпоселенцы), наконец, они были лишены избирательных прав. Однако у них были и льготы – прежде всего, до 1934 года - освобождение от всех налогов и сборов и весь период существования спецпоселений - освобождение от военной службы, в том числе и в годы войны. В связи с этим в годы войны были случаи, когда бывшие спецпоселенцы, отпущенные на свободу, старались попасть обратно, не желая оказаться на фронте.

С 1933 года прекращаются массовые высылки и, по сути, прекращается раскулачивание как кампания всесоюзного масштаба. В том же году начинается постепенное возвращение спецпоселенцам гражданских прав. С 1933 года государство возвращает избирательные права детям спецпоселенцев, достигшим совершеннолетия. С 1935 года дети спецпереселенцев, окончившие среднюю школу, могли покинуть поселение для поступления в техникум или вуз. С того же 1935 года избирательные права возвращаются всем бывшим спецпереселенцам. С 1938 начали выдавать паспорта детям спецпереселенцев, в 1939 это решение стало распространяться на инвалидов. В 1939-40 начали освобождать «неправильно высланных». В 1938-41 по решениям местных советов бывшим кулакам, доказавшим честным трудом верность советской власти, предоставляли свободу и они могли выехать на родину. Массовое возвращение бывших кулаков из спецпоселений началось после войны (правда, на их место пришли «этнические переселенцы» – поляки, немцы, чеченцы, крымские татары). К концу 1940-х большое количество раскулаченных вернулись в центр СССР полноправными гражданами (хотя случаи негласной бюрократической дискриминации за кулацкое прошлое, безусловно, имелись). Напомним, что дети спецпоселенцев покинули поселения еще раньше, до войны. 13 августа 1954 года вышло постановление Совета Министров СССР «О снятии ограничений по спецпереселению с бывших кулаков и других лиц», которое означало конец эпохи раскулачивания.

Всего за 2 года кампании (1930-1932) было переселено около 2 миллионов человек, то есть около 400 тысяч семей или около 2% от тогдашнего населения СССР. Некоторое количество переселенцев погибло при самом переселении и при устройстве на новом месте. Так, в 1933 году по сообщениям руководства ГУЛАГА смертность среди кулаков, переселенных с Северного Кавказа в Сибирь, составляла около 3% (следует отметить, что власть была не заинтересована в смертности среди поселенцев и сами руководители НКВД рассматривали это как следствие плохой организации переселения по причине разгильдяйства должностных лиц). Власть сама признавала, что при раскулачивании были ошибки и кулаками были объявлены те, кто ими не являлся, и делала попытки выявить «неправильно высланных» и освободить (хотя, естественно, освободили далеко не всех). Немалое количество кулаков сумело избежать репрессий и депортации, распродав или бросив свое имущество и уехав в города, где они выдавали себя за середняков или бедняков. Такое «самораскулачивание» приобрело столь широкие размеры, что в 1932 году в рамках паспортизации городов и рабочих поселков от милиции требовали выявлять «скрытых кулаков» и выселять их из городов (особенно из Москвы и других режимных городов).

2. За что?

Такова фактическая картина раскулачивания. Теперь попытаемся проанализировать ее. В действительности одним словом «раскулачивание» были названы две разных государственных кампании, в каждой из которых в термин «кулак» вкладывалось свое особенное значение (именно поэтому и была произведена классификация кулаков на категории). Первая кампания – это военно-полицейская операция по обезвреживанию и наказанию организаторов и исполнителей террористических актов, то есть «кулаков первой категории» (в которую фактически включали всех активных деревенских антисоветчиков, ассоциируя их с «кулаками» лишь в силу необходимости рассматривать конфликт через призму официальной классовой теории). Понимаю, что для многих современных людей, особенно молодых, которые учили историю по учебникам, изданным фондом Сороса, существование в советской деревне 1920-193-х годов терроризма будет откровением. Но если мы заглянем в газеты того времени, в исследования современных историков коллективизации, наконец, в рассекреченные в наши дни документы ОГПУ конца 1920-х – начала 1930-х, то мы увидим: начиная с 1927 года регулярно с мест поступали сообщения об убийствах коммунистов, советских служащих, работников милиции и даже учителей и учительниц, приехавших из городов. Статистика сообщала, что в 1927 году был зафиксирован 901 случай так называемого «кулацкого террора», а за 7 месяцев 1928 г. – уже 1049 случаев[3].

Кстати, терроризм везде в современном мире считается тяжким преступлением, независимо от того, каковы мотивы террористов; так что трудно понять тех либералов-антисоветчиков, которые пытаются оправдать деятелей «кулацкого террора», как это пытался сделать, например, одиозно известный писатель Дружников по отношению к Сергею и Даниле Морозовым – убийцам пионера Павлика Морозова и его младшего брата Федора.

Вторая же кампания – это операция по расформированию «класса кулаков», превращение их в спецпоселенцев с тем чтобы после «трудового перевоспитания» они и их дети вернулись в состав обычных граждан советской страны. Здесь под кулаками (точнее, «кулаками второй категории») понимались члены отделившихся от крестьянского общества (общины), индивидуальных крестьянских хозяйств, систематически использовавших труд наемных работников – батраков. Конечно, в реальности в разряд таковых попадали и просто зажиточные крестьяне, использующие лишь труд членов соей семьи и даже не очень зажиточные, особенно, если те деятели администрации, которые занимались раскулачиванием, имели с ними личные счеты, но это была ожидаемая и объяснимая аберрация, связанная с «человеческим фактором». Официально кампания была направлена именно против крестьян-единоличников, нанимавших батраков, и большинство, попавших под ее каток, принадлежали именно к таковым.

Однако если вина кулаков-террористов была очевидной – они совершали такие уголовные преступления, как убийства, поджоги, избиения, строго наказываемые в любом обществе, в том числе и демократическом, то вина всех остальных кулаков не совсем понятна. Современные либералы склонны вообще отмахиваться от этого вопроса, считая, что никакой вины перед государством у них и не было и более того, ничем они государству и не были обязаны. По мнению либеральных обличителей коллективизации, кулаки пали жертвой революционного утопизма большевистского руководства, которое пожелало перестроить жизнь в согласии со своими теоретическими установками. Патриоты-сталинисты в общем-то не отрицают, что никакой особенной вины за кулаками, не участвовавшими в борьбе против Советской власти, не было. Патриоты лишь не согласны с тем, что сталинские планы коллективизации были утопичными и разрушительными для деревни и страны. Напротив, они доказывают, что без коллективизации стала бы невозможной индустриализация и победа в Великой Отечественной войне. Но «кулаки» и тут предстают как жертвы, пусть и необходимые и оправданные в исторической перспективе.

На самом деле так быть, конечно, не может. Если общество считает, что целая социальная группа, куда входили миллионы людей, пострадала безвинно от репрессивных органов государства, то оно не будет доверять такому государству и так или иначе выступит против него (кстати, у советских людей такая возможность была в годы Великой Отечественной войны, когда гитлеровцы пытались играть на чувстве обиды на Советскую власть). Если же общество молчаливо мирится с тем, что произошло, то, значит, оно знает: за что в действительности понесла наказание эта группа. Только это знание может быть неявным, воспринимаемым современниками как нечто само собой разумеющееся, не нуждающееся в том, чтобы это произносили вслух и делали предметом осмысления. Оно существует как нечто, что понимается всеми без слов и без намеков, и поэтому об этом не пишут в газетах, не говорят по радио и с высоких трибун. Когда же эпоха пройдет, то потомки, узнающие о событиях по письменным документам, лишенные этого неявного знания, будут ломать головы, стремясь понять логику государства этого периода и заявляя, что никакой логики там нет.

За какую же такую вину, которая была известна современникам, но не известна нам, пострадали кулаки? Для того чтоб это понять, нужно разобраться с тем, когда же и с какой целью была создана социальная группа «кулаков», которая была подвергнута репрессиям в 1930-1932, и что она из себя представляла?

3. Кто такие «советские кулаки»?

Вопрос этот может показаться странным. Разве не внушают нам постоянно, что класс сельских фермеров-буржуа, или, как их назвали большевики, «кулаков» (хотя в русской деревне кулаками называли не только фермеров, но и сельских ростовщиков и вообще всех деревенских богатеев), никто не создавал, а он возник сам по себе, по мере разложения общины и выделения в ней зажиточных крестьян, прибиравших к рукам землю и средства производства и бедных крестьян, превращавшихся в сельских пролетариев – батраков? Реформа Столыпина, по которой был разрешен выход из общин и частное землевладение, лишь подвела юридическую базу под существование кулачества.

Все это, возможно, и так, но только вот дореволюционные кулаки не имели никакого отношения к тем «кулакам», которых «раскулачивали» и выселяли в 1930-х. Специалисты по истории российского крестьянства однозначно заявляют: старое кулачество погибло - и как класс, и даже физически - в 1917-1921 гг. Летом и осенью 1917, после того как царский режим пал, а Временное правительство не смогло установить сколько-нибудь твердую власть, село фактически перестало подчиняться государству. Русские крестьяне начали «черный передел», о котором они мечтали несколько столетий. Сначала крестьянские общины присвоили 44 миллиона десятин помещичьих земель, при этом сжигая помещичьи усадьбы и убивая помещиков и членов их семей, если те не успевали скрыться. Затем пришел черед «фермеров», которые некогда воспользовались правами, данными им реформой Столыпина, и вышли из общины, превратив свой надел в частную собственность. Под дулами винтовок и вилами они возвращались в общины, а их земли обобществлялись. Свои требования крестьяне выразили в наказах, которые легли в основу декрета «О земле», принятого 2-м съездом Советов и проводимого в жизнь большевистским Совнаркомом. Этот декрет провозглашал два принципиальных тезиса:

«право частной собственности на землю отменяется навсегда»

«наемный труд не допускается»[4].

Таким образом, декрет «О земле» провозглашал передачу всей земли в России государству и право коллективных хозяйств (земледельческих общин, коммун и т.д.) пользоваться ею, но только с использованием своего собственного труда. Недаром этот декрет получил название закона о социализации земли. Как видим, он подводил юридическую базу под уничтожение кулачества как класса. Кулак ведь – сельский буржуа, который, имея землю в частной собственности, нанимает для ее обработки батраков-пролетариев, а если земля больше не является частной собственностью и наемный труд запрещен, то невозможно и существование кулака.

Те немногочисленные кулаки, которые умудрились сохранить свои хутора и выселки и после декрета «О земле», воспользовавшись состоянием безвластия, которое царило в годы гражданской войны, были «раскулачены» и частично уничтожены продотрядами и комбедами, созданными Советской властью в 1918 году, которая после того, как в городах начался голод, взяла решительный курс на изъятие «хлебных излишков из рук кулаков и богатеев», как говорилось в соответствующем декрете 1918 года. Сопротивляясь, кулаки организовывали вооруженные выступления против коммунистов или переходили на сторону белых, что в конце концов привело к тому, что практически все они были уничтожены к концу гражданской войны. Как замечают историки: «можно с уверенностью утверждать, что к 1922 году дореволюционных кулаков в российской деревне не осталось»[5]. Деревня вошла в советскую эпоху с практически полностью победившим общинным земледелием (господствовали земледельческие «общества», то есть старые поземельные общины, к которым добавились многочисленные коммуны, товарищества по обработке земли (ТОЗы) и т.д.).

Откуда же в советской деревне снова появились кулаки? С введением НЭПа государство пересматривает некоторые положения аграрной политики. В 1922 году ВЦИК принял закон о трудовом землепользовании и новый Земельный Кодекс РСФСР[6]. По этому закону отдельные крестьяне (конечно, вместе со своими семьями) снова получили право выделиться из коллективного хозяйства (общины, коммуны, ТОЗа) и получить отдельный участок земли, который уже не подвергался общинным переделам, но закреплялся за данной семьей и для обработки которого крестьянское хозяйство могло при определенных условиях нанимать работников - батраков. Эти «отделившиеся» от общины крестьянские семейства, вскоре превратившиеся в зажиточных, во многом за счет применения наемного труда и получили прозвище кулаков, поскольку напоминали крестьянам-общинникам столыпинских отрубщиков и хуторян. Власть, которая мыслила категориями классовой теории и везде стремилась найти буржуа и пролетариев, также признала их сельскими буржуа наподобие дореволюционных кулаков-фермеров. Однако если мы заглянем в законы советского государства того периода, то мы обнаружим, что они существенно отличались от сельских буржуа.

Первое и самое важное – они не были владельцами земельных участков, на которых они жили и которые обрабатывали. В Земельном кодексе 1922 года ясно говорилось, что все земли сельскохозяйственного предназначения принадлежат государству и находятся в заведовании Народного комиссариата земледелия (министерства сельского хозяйства). Крестьян, в том числе и отделившихся от общины, закон объявлял «землепользователями», которым бессрочно и бесплатно предоставляется право вести сельское хозяйство на государственной земле. Государство в лице земельных органов выдавало им участки земли. Землю эту нельзя было продать, завещать, подарить, отдать под залог. Попытка сделать это заканчивалась для землепользователя не только уголовным наказанием, но и тем, что это участок отбирался у его семьи навсегда. Аренда разрешалась в исключительных случаях, например, если по смерти члена семейства семья не может самостоятельно обрабатывать участок. Однако срок аренды был ограничен, землю нельзя было сдавать в аренду тем, кто использует труд батраков.

В личную собственность отделившемуся землепользователю передавалось все, что он построил и вырастил на этой земле (дом, хозяйственные пристройки, растения, скот), но и тут были ограничения: если крестьянский сход решал, что постройки землепользователя мешают интересам других землепользователей, он был их обязан снести. Индивидуальные трудовые землепользователи имели право в случае крайней надобности (например при болезни хозяев и нехватке рабочих рук) нанимать работников на основе трудового договора, но только при условии, что наравне с работниками трудятся и члены семьи землепользователя и что плата работника составляет не ниже определенного минимума.

Также все землепользователи, в том числе и отделившиеся от общины, имели право на получение особого кредита в государственном банке. Для крестьян специально предоставлялись льготные ссуды для покупки скота и инвентаря.

Наконец, в отличие от работников государственных коллективных хозяйств индивидуальный землепользователь был более или менее свободен в хозяйственных вопросах, то есть сам решал: что и когда ему сеять и т.д. и т.п.

Главнейшей обязанностью землепользователей была сельскохозяйственная обработка земли (если она прекращалась, то участок у землепользователя государство отбирало) и выплата сельскохозяйственного (продовольственного) налога государству (строго определенного государственными органами количества сельхозпродукции или денежного ее эквивалента). До 1923 года налог вносился только продукцией, прежде всего, хлебом. С 1923 по 1924 г. он вносился частично продукцией, частично деньгами, а с 1924 – преимущественно деньгами. Налог был прогрессивным, поэтому большая его часть ложилась на зажиточных землепользователей и особенно использующих батрацкий труд, то есть «кулаков». Крестьяне-бедняки вообще были от него освобождены и более того, получали материальную помощь от государства. Оставшиеся после выплаты продналога излишки крестьяне могли продавать на рынке, но и тут были свои правила: государство покупало хлеб по фиксированным невысоким ценам (поскольку ставило своей целью обеспечение всего населения страны недорогими продуктами). Частично государство оплачивало сельскохозяйственную продукцию промышленными товарами, которые также имели популярность у зажиточных крестьян, потому что их хозяйства зачастую были снабжены машинами.

Такова была тогдашняя социальная реальность, если глядеть на нее не через призму идеологии, а непосредственно, воспринимая вещи, какими они были на самом деле. Исходя из них понятно, что «кулак» в деревне 1920-х годов (или индивидуальный трудовой землепользователь, как правильнее его называть и как его и именовал закон) - никакой не буржуа, то есть частный собственник средств производства, а пользователь или распорядитель государственной земли, имеющий определенные права и обязанности, даденные и возложенные на него государством. Среди его прав главнейшее – право на более или менее свободную трудовую обработку земли с применением батрацкого труда лишь в самом крайнем случае и при условии, что сам кулак работает наравне с батраком; среди его обязанностей главнейшая – значительную часть результатов труда сдавать государству или продавать по твердым ценам.

===

Примечания:

1. см. об этом И.Е. Зеленин «Революция сверху»: завершение и трагические последствия// http://www.rus-lib.ru/book/35/36/36-2/028-040.html

2. см. об этом В.Н. Земсков Спецпоселенцы в СССР. 1930-1960. М., 2006 http://demoscope.ru/weekly/2005/0211/biblio01.php

3. Борьба органов ОГПУ с крестьянским терроризмом в условиях кризиса хлебозаготовок и коллективизции сельского хозяйства// http://www.chekist.ru/article/2095

4. http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/DEKRET/o_zemle.htm

5. Е. Стариков Общество-казарма: отфараонов до наших дней. Новосибирск 1996 –С. 370

6. http://kadastr61.ru/biblioteka/7-kodeksy/116--30-1922.html

7. Алексей Раков Социальный портрет раскулаченного в 1930 году http://xxl3.ru/pages/articlef.htm

8. http://dic.academic.ru/dic.nsf/sie/9021/КУЛАЧЕСТВО

9. Cм. об этом у историка В. Роговина attachment:/159/i.html

10. Никлай Валентинов Наследники Ленина http://m.tululu.ru/bread_54231_203.xhtml

11. Устрялов Н.В. Обогащайтесь// Устрялов Н.В. Национал-большевизм М., 2003 –С. 341

12. http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc%3Bbase%3DESU%3...

13. http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc%3Bbase%3DESU%3...

14. Осокина Е.А. Цена "большого скачка". Кризисы снабжения и потребление в годы первых пятилеток// http://you1917-91.narod.ru/osokina.htm

15. Карточная система в Казани в 20-30-х годах http://su-industria.livejournal.com/35995.html

Источник:

http://lawinrussia.ru/content/glavnaya-tayna-raskulachivaniy...

===

...

продолжение следует