КОГДА ЧИСЛА ПРАВЯТ, ЛЕГЕНДЫ ПРОИГРЫВАЮТ. ИСТОРИЯ ОСТРОГРАДОВ: ЛАДОГИ И КИЕВА. ЧАСТЬ 2

Ребята, если вы ещё с нами после первой части, значит, вы готовы услышать полную правду. Потому что первая часть — это был только пролог. Мы доказали, что Ладога, а не Киев, была главным портовым городом древней Руси. Мы посчитали маршруты, проверили цифры древних географов, и всё совпало идеально. 14 дней из Европы, 20 дней из Булгара — это не совпадение, это триангуляция, это триумф чистой математики над школьной ложью. Но вот что самое интересное: это была не просто сумма городов. Это была живая федеральная система, которая дышала, работала, держалась вместе, как единый организм. Булгар был источником товаров. Ладога была главной биржей. Новгород был внутренним рынком. Киев был администратором юга. А в середине всего этого стояла Артания — мистический режим управления из двух частей (Орша и Арск), который держал единство и не давал системе развалиться. И всё это объединяла одна парадигма: солярный код, идеология, которую арабские географы видели и называли al-Ariyūsiyya. Вторая часть про то, как всё это было устроено, и почему позднейшие историки всё это забыли.

КУЙАБА НЕ КИЕВ. ЧАСТЬ 2: СОЛЯРНЫЙ КОД, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА И КАК ВСЁ ЭТО ДЕРЖАЛОСЬ ТЫСЯЧУ ЛЕТ

Вот мы и дошли до части 2! Если вы читали часть 1, то уже знаете, что все древние географы (западные и восточные) указывали на один главный портовый город — Ладогу, а не на Киев.

Но теперь нужно разобраться в главном: как вообще была устроена древняя Русь? Если Ладога — главная биржа, а Киев — политическая столица, то кто кому подчинялся? Как товары текли между городами? И что вообще объединяло эту систему в одно целое?

Ответ на эти вопросы лежит в том месте, которое историки забыли посмотреть. В арабских рукописях, где говорится про солярный код, про топонимы с приставкой "яр", про идеологию власти, которая держала всю федерацию вместе.

Поехали разбираться!

ЧТО ТАКОЕ ГЕРЕСИОГРАФИЯ И ПОЧЕМУ АРАБСКИЕ УЧЁНЫЕ ВИДЕЛИ ПРАВДУ

Представьте себе: вы арабский учёный, X–XII век, вы живёте в Халифате. Вас интересует, как устроены все эти христианские ереси на севере Европы. Не потому, что вы хотите их критиковать, а просто потому, что это интересно: какие есть течения, на что они верят, где они распространены.

Вы начинаете писать научный справочник. Это называется гересиография — от слова "ересь". Но это не полемика. Это аналитика. Вы описываете каждое течение объективно:

Суть спора: о чём спорят приверженцы этого учения?

География: где оно распространено?

Узнаваемые черты: что отличает это течение от других?

Это похоже на современный справочник о конфессиях. Просто фиксируем факты, без эмоций.

Главное: вы пишете нейтрально, не замутнённо позднейшей киевской ретроспекцией и не встроены в западноевропейские церковные войны. Вы просто аналитик, фиксирующий то, что видите.

И вот в этих нейтральных текстах появляется интересная группа. Арабские географы называют её الأريوسية (al-Ariyūsiyya) — ариане.

Но вот что важно: они описывают её не как древнюю, мертвую ересь, которая была тысячу лет назад. Они описывают её как видимый, узнаваемый культовый полюс на севере, как действующую идеологическую силу, как что-то живое и влиятельное.

Почему это важно?

Потому что это означает, что на север Европе (Русь, Скандинавия, Прибалтика) существовала видимая, узнаваемая парадигма власти, которая была отлична от других. И эту парадигму арабские учёные видели и описывали как нечто целостное, как одно течение.

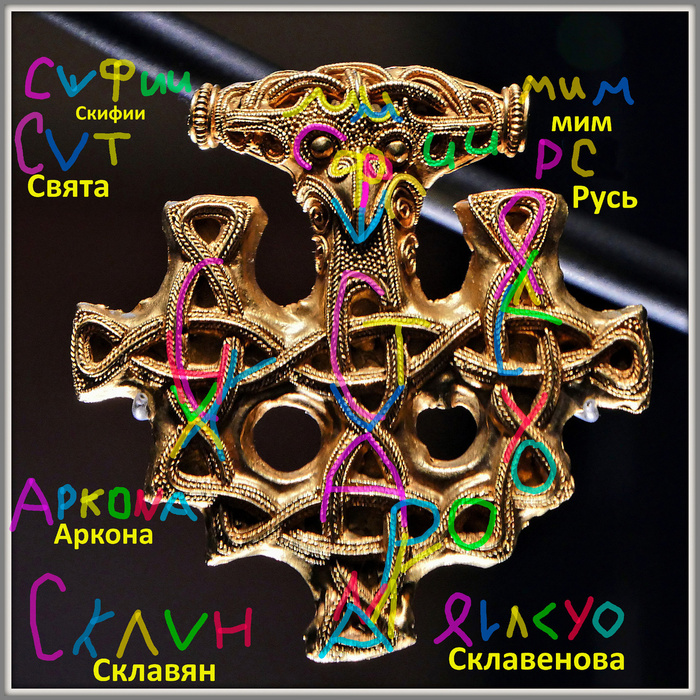

ar- И yar-: ДВА СЛОЯ ЧТЕНИЯ ОДНОГО ТОПОНИМА

Теперь подходим к охренительно интересному моменту. Посмотрите на названия древних русских городов и территорий:

Arṭāniya (Артания) — главная область управления

Арск — таможенный пункт на Волге

Аркона — древняя крепость на острове Рюген

Ярополч — древний город на Волге

Ярославль — город (основан позже, но имя то же)

Видите общую приставку? ar- или yar-. Это не просто так.

На первый взгляд, это просто артикль. В арабском языке артикль al- превращается в ar- перед "солнечными" согласными (r, s, sh, z и т.д.). Это элементарная грамматика, которую преподают в первую неделю курса арабского языка.

Поэтому al-rūs становится ar-rūs (русы). Просто артикль. Ничего особенного.

Но есть второй слой.

Если вы спуститесь ниже грамматики, на уровень политонимов и теофорных топонимов (названий, которые несут смысл божественного начала), то картина кардинально меняется.

В названиях типа Arṭāniya, Арск, Аркона, Ярополч приставка ar-/yar- работает как смысловой маркер, как знак культового центра. Это не просто артикль, "который прилип к слову". Это символ солярной власти, права Солнца, власти, исходящей от небесного светила.

Древний корень yar (или его фонетический вариант ar после ассимиляции согласных) связан с солнцем, с культом солнца, с солярной парадигмой власти.

Эта символика уходит корнями в:

Позднеантичную геральдику: Sol invictus — непобедимое солнце как символ имперской власти

Раннесредневековые католические традиции: световые короны, языки огня как символика божественного начала

Варяжские и финно-угорские культовые практики: почитание солнца как верховного божества

КАК СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГЕОГРАФ ЧИТАЛ ЭТИ НАЗВАНИЯ

Сейчас я объясню, почему для современного человека эта семантика скрыта, а для средневекового географа она была видна.

Для нас, в XXI веке:

Мы видим слово "Артания" и думаем: "Это просто название города. Артан-ия. Может быть, от какого-то корня. Но что конкретно означает — неясно".

Мы видим "Аркона" и думаем: "Это просто крепость. На острове. Может быть, германское происхождение. Или славянское. Сложно сказать".

Мы видим "Ярославль" и думаем: "О, это Ярослав + -ль (суффикс места). Город Ярослава. Ярославль. Понятно".

Для арабского географа X–XII века:

Он слышит эти названия из уст живых людей — из купцов, из послов, которые говорят про эти места. И когда купец говорит: "Я был в Arṭāniya, в стране, где правит солнечный закон, где все действия согласованы с солярной парадигмой", географ понимает семантику.

Для него ar- это не просто артикль. Это знак культового центра. Это как если бы мы видели знак "✡" и сразу понимали "синагога" или видели крест и понимали "церковь".

Географ записывает: "Arṭāniya — это область, объединённая солярным кодом". И когда он видит множество названий с такой приставкой (Артания, Арск, Аркона...), он связывает их в одну идеологическую систему.

Язык (al→ar) и смысл (Яр как солярный корень) шли параллельно.

АРАБСКИЕ ГЕРЕСИОГРАФЫ ФИКСИРОВАЛИ ВИДИМЫЙ КОД

Поэтому гересиографы, встречая названия типа Arṭāniya, Арск, Аркона и зная, что туда приходят торговцы с рассказами про "солярную культуру, солярную идеологию", связывали эту географию с al-Ariyūsiyya — с солярно-монотеистической линией, которая была узнаваема на севере.

Они не выдумывали. Они просто фиксировали видимый код.

Это важно! Это означает, что весь северный коридор (Булгар—Ладога—Новгород—Артания) объединён единой идеологией, единой парадигмой власти. Это не просто торговая сеть. Это федеральная система, организованная по солярной парадигме.

Это была реальная политическая архитектура X–XII веков.

АРТАНИЯ: РЕЖИМ, НЕ ГОРОД

Теперь разбираемся с центральным звеном этой системы — Артанией (Arṭāniya).

Когда арабские и персидские географы описывают Артанию, они очень ясно говорят, что это не город, а область-режим, система управления с двумя совершенно разными фасадами.

На западе: Орша (древняя Арса)

Находится на верхнем Днепре (современная Орша, Беларусь). Это официальная государственная резиденция, витрина государственного достоинства.

Здесь сидит правитель, которого географы называют "царь Арсании". Здесь ведётся дипломатия. Здесь держится символика государственной власти.

Географы пишут важный момент: "Царь Арсании не пускает чужестранцев".

Это звучит суровым, ксенофобским. Но на самом деле это — протокольная закрытость, как в любом государственном центре. Правитель приём не каждого. Нужен ранг, нужна согласованная дипломатия, нужно быть послом или человеком высокого статуса. Если ты просто купец или путешественник, тебя не пустят в дворец.

Это нормально. Это то, что ожидаешь от государственного центра, от места, где держится символика власти.

На востоке: Арск (ʿArtān)

Находится на Волге, между Волгой и Камой (современный город Арск, Татарстан, Россия). Это таможенно-контрольный пункт, центр совсем другой функции.

Здесь сидят не дипломаты, здесь сидят чиновники, писцы, таможенники. Их работа:

Считать товар: весь груз, который проходит через Арск, они считают

Взвешивать: у них есть весы, они фиксируют вес товара

Брать налоги: каждый груз платит пошлину

Фильтровать потоки: они решают, куда направить груз (на Ладогу, на Киев, дальше на восток)

Перенаправлять: они разбирают товар по направлениям, переформатируют его под разные рынки

Это не дипломатия. Это администрирование товаропотоков.

Вместе: серединный замок федерации

Орша на западе говорит: "Это русская земля, здесь русские законы, режим закрытости, только согласованные контакты, никаких случайных визитов".

Арск на востоке говорит: "Всё, что проходит, мы считаем, взвешиваем, берём налог, перенаправляем, администрируем".

Вместе они образуют "серединный замок" федерации, который удерживает единство между северной осью (Ладога—Новгород) и южной осью (Киев).

Без этой системы весь северный коридор развалился бы на отдельные части, не связанные между собой. Артания держит единство.

Именно поэтому у восточных авторов Артания выглядит центром управления, а не периферией. Она — ключевой узел, без которого система просто не может существовать в организованной форме.

КАК ФЕДЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА БЫЛА УСТРОЕНА: ПЯТЬ УЗЛОВ И ОДНА ПАРАДИГМА

Теперь мы можем рассказать полную историю о том, как была устроена древняя Русь X–XII веков. Это была не монолитная государство с одной столицей. Это была федеральная система, связанная предсказуемыми маршрутами и объединённая солярной парадигмой власти.

Узел 1: Булгар (восточный полюс)

Где: средняя Волга, район современной Казани.

Что это: главный восточный торговый центр Средневековья. Сюда приходит серебро из Халифата, специи, шёлк с Шёлкового пути, редкие товары и технологии с востока.

Функция: приём товаров с восточной ойкумены, первичная переработка, подготовка товаров к отправке на запад и север.

Расстояния от других узлов:

До рубежа Руси: 10 дней

До Ладоги: 20 дней

Узел 2: Рубеж Руси (верхневолжские волоки)

Где: верхняя Волга, район современной Твери.

Что это: граница между булгарской (восточной, кочевнической) и русской (северной, княжеской) зонами. Это не город, это пояс, пограничная зона, порог входа.

Функция: первый контроль, первая таможня, фильтрация потоков, сбор дани, установление границы между двумя юрисдикциями.

Расстояния:

От Булгара: 10 дней

Узел 3: Ладога (главная биржа, Куйаба)

Где: Волхов, на выходе в Ладожское озеро (современная Старая Ладога, Ленинградская область).

Что это: главный портовый узел, главная биржа федерации, центр встречи всех товаропотоков. Сюда приходят суда из трёх направлений:

С востока (из Булгара по Волге и волокам)

С запада (из Европы и Балтики по морю)

С севера (из Скандинавии и финских земель)

Функция: приём товаров, проверка качества, взвешивание по стандартам, распределение на три разных рынка:

На Новгородский рынок (озёрный, внутренний)

На киевскую ось (южный полюс, черноморская торговля)

Обратно в Европу (западный фасад, балтийская торговля)

Расстояния:

От Булгара: 20 дней

Из Европы: 14 дней

До Новгорода: 4 дня

Артефакты:

Укреплённые земляные валы и деревянные частоколы (IX век)

Ремесленные кварталы

Кладах восточного серебра (780–790-е и далее)

Постоянное население

Узел 4: Новгород (озёрный рынок, Славия)

Где: озеро Ильмень, Волхов (современный Великий Новгород, Новгородская область).

Что это: озёрная торговая система, внутренний рынок федерации. Центр озёрной торговли, центр переработки товаров для внутреннего потребления.

Функция: внутреннее перераспределение товаров, местный рынок, обработка товаров (ремесленные мастерские), центр озёрной торговли.

Артефакты:

Новгородская Скра (весовая палата, организация торговли)

Уставы регулярной торговли

Гильдии ремесленников

Ярмарки и базары

Расстояния:

От Ладоги: 4 дня

Волховский маршрут: 4 дня от Ладоги, 4 дня до Артании, 4 дня после Артании = идеальная симметрия 4+4+4

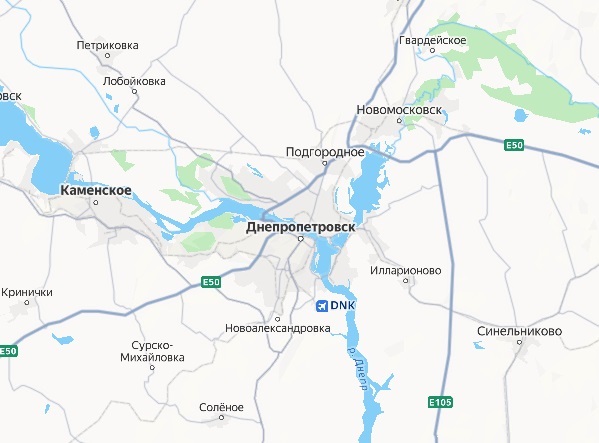

Узел 5: Киев (политическая столица, Kiūā)

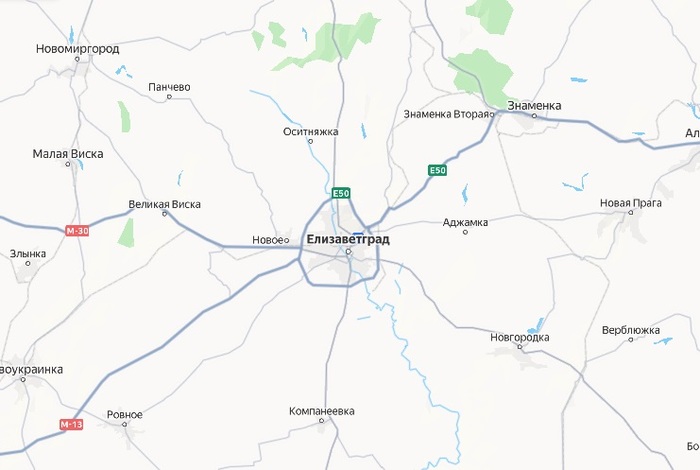

Где: Днепр, ниже семи порогов (современный Киев, Украина).

Что это: центр княжеского правления, администратор днепровской оси, начало торговли с Константинополем и Чёрным морем.

Функция: государственное администрирование, политический контроль, регулирование днепровской оси, контакт с Византией и черноморским миром.

Расстояния:

От Булгара: 35–40 дней (совсем другой маршрут, порожный!)

Центральный узел: Артания (режим управления, Orsha + Arsk)

Где: Орша на верхнем Днепре (запад) и Арск на Волге (восток).

Что это: серединный замок, удерживающий единство федерации.

Функция: соединение северной (торговой) и южной (политической) осей, дипломатия (Орша) + администрирование (Арск), контроль над всеми потоками между осями.

ДВЕ ГЛАВНЫЕ ОСИ ТОРГОВЛИ

Теперь видна структура:

Ось 1: Булгар → Ладога → Новгород (северная, морская, торговая, БЫСТРАЯ)

Это ось беспорогового хода, предсказуемой скорости. 20 дней из Булгара, 14 дней из Европы. Волхов беспороговой. Всё предсказуемо.

Здесь развивалась регулярная, масштабная торговля с уставами, гильдиями, установленными ценами, страховыми практиками. Это была встреча восточного серебра с западным рынком.

Главный источник прибыли федерации в X–XI веках. Это была главная ось.

Ось 2: Булгар → Киев → Константинополь (южная, порожная, политическая, МЕДЛЕННАЯ)

Это ось управляемого хода, с порогами, с администрацией, с контролем. 35–40 дней от Булгара. Семь порогов требуют волоков и переговоров.

Здесь развивалась администрируемая торговля, под контролем княжеской администрации. Это была ось политического влияния, ось контакта с Византией.

Артания соединяет обе оси

Артания (Орша на западе, Арск на востоке) позволяет товарам и информации течь туда-сюда, удерживает единство федерации, не дает ни северной оси отделиться, ни южной оси стать независимой.

Всё это объединено солярной парадигмой

Топонимы с приставкой ar-/yar- (Artania, Arsk, Arkona) — это видимые маркеры солярной парадигмы. Каждый из этих центров признавал, что они объединены солярной идеологией, идеей о том, что власть исходит от Солнца, от верховного светила.

Это была реальная политическая архитектура.

КАК ВСЕ ЭТО ДЕРЖАЛОСЬ И РАБОТАЛО

Теперь возникает вопрос: как эта система держалась вместе? Почему она не разваливалась?

Причина 1: предсказуемые маршруты

Каждый узел знал, на какое расстояние находится от других узлов. Товары текли по расписанию. Это позволяло планировать.

Причина 2: разделение функций

Каждый узел имел свою функцию. Ладога не конкурировала с Новгородом. Киев не конкурировал с Ладогой. У каждого была своя ниша.

Ладога — приём и распределение

Новгород — внутренний рынок

Киев — администрирование и политика

Булгар — источник восточных товаров

Артания — держит единство

Причина 3: солярная идеология

Все узлы признавали, что они объединены солярной парадигмой власти. Это была общая "религия", общая идеология. Это держало их вместе как единую систему, даже если политические правители менялись.

Причина 4: экономическая заинтересованность

Каждый узел был экономически заинтересован в том, чтобы система работала:

Булгар был заинтересован, чтобы его товары текли на запад

Ладога была заинтересована, чтобы товары текли через неё (налоги, комиссии)

Новгород был заинтересован во внутреннем рынке

Киев был заинтересован в том, чтобы администрировать и собирать налоги

Артания была заинтересована в том, чтобы держать единство (иначе её роль была бы бесполезна)

Каждый получал свой кусок пирога. Поэтому система была стабильна.

ПОЧЕМУ ВСЕ ЗАБЫЛИ ПРО ЭТУ СИСТЕМУ?

Система работала в своей полноте примерно до XIII века. Потом начались серьёзные изменения.

Фаза 1: XIII век, монгольское вторжение

Монгольское завоевание разрушило ось Волга—Булгар. Булгарское ханство было уничтожено. Восточное серебро перестало течь регулярно. Главный источник товаров иссяк.

Система потеряла основу. Северный коридор (Ладога—Новгород) потерял смысл, потому что нечего было ввозить с востока.

Фаза 2: XIII–XIV века, "латинская сборка" на Западе

Католическая Церковь проводит то, что можно назвать "латинской сборкой". Солярная риторика (Sol invictus, световые короны, языки огня как символика божественного) была вытеснена унифицированным юридическим языком католичества.

Одновременно рождается аппарат инквизиции — администрируемая система классификации всего "правоверия и ереси". В этой системе солярный пласт маркируется как древнее арианство, как ошибка, как пережиток язычества.

Солярный код был исключён из истории как нечто преодолённое, как историческое недоразумение.

Фаза 3: XVII век, московская никонианская реформа

В Москве происходит похожая перестройка. Никонианская реформа.

Была создана новая оптика истории. Северный коридор (Ладога—Новгород) был приглушен в летописях, отправлен в тень. Вместо этого Киев был возведён ретроспективно в ранг "истинного начала", как колыбель русской государственности.

Была рождена школьная формула: "Киевская Русь" — единое государство с одной столицей Киевом.

Результат: реальная физическая структура федеральной системы (маршруты, узлы, функции, солярный код) была забыта и переписана. На триста лет.

Фаза 4: XIX–XX века, консолидация в учебниках

"Киевская Русь" окончательно застывает в школьных учебниках. Поколение за поколением учат детей, что главная столица древней Руси — это Киев. Никто не смотрит на древние цифры. Никто не считает маршруты. Никто не читает арабские рукописи.

"Киевская Русь" становится правда настолько, что никто уже не помнит, что это была переписка истории.

КАК ВСЕМУ ЭТОМУ ВЕРНУТЬ ЖИЗНЬ

Но когда мы возвращаемся к первоисточникам и считаем честно, всё восстанавливается.

Мы смотрим на арабские рукописи и видим:

14 дней, 20 дней, 4+4 дня — цифры совпадают

al-Ariyūsiyya — солярная парадигма, видимая и действенна

Топонимы с ar-/yar- — маркеры культовых центров

Артания как режим управления, не город

Мы смотрим на археологию и видим:

Кладах серебра в Ладоге

Укреплённые валы и ремесленные кварталы

Новгородская Скра — уставы регулярной торговли

Мы смотрим на географию и видим:

Волхов беспороговой

Днепр с семью порогами

Два разных типа маршрутов, две разные функции

Когда мы собираем все эти доказательства вместе, получается полная картина древней Руси X–XII веков.

Это была федеральная держава, организованная как сеть взаимосвязанных торговых узлов, объединённая солярной парадигмой власти.

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ СООТВЕТСТВИЯ: ЧТО ЕСТЬ ЧТО

Теперь мы можем назвать вещи своими именами, без позднейшей редакции:

Куйаба = Ладога (Альдейгьюборг, древнее имя)

Морской фасад, главная биржа, вход в федерацию, место встречи всех товаропотоков. Подтверждается:

14 дней из Европы (Адам Бременский)

20 дней из Булгара (аль-Истахри)

Навигационной математикой

Кладами восточного серебра

Новгородской Скра (регулярная торговля)

Уникальной ритмикой 4+4 дня волховского коридора

Кукийана = Слāвия (Новгородская озёрная система)

Северо-западный узел, озёрный рынок, внутреннее распределение. Это не отдельный город, это единая озёрная торговая сеть Ладоги и Новгорода.

Kiūā = Киев

Политическая столица юга, администратор днепровской оси, начало торговли с Константинополем. Это не Куйаба. Это совсем другой центр с другой функцией.

Arṭāniya = Режим управления (Орша + Арск)

Не один город. Это система. Орша на западе (дипломатия, государственная резиденция) + Арск на востоке (таможня, администрирование) = серединный замок, удерживающий единство федерации.

Самватас = Пороговый кластер

"Режим" волоков, контроля и регулирования на днепровской оси. Не торговый центр, а администратор.

Булгар = Восточный полюс

Источник товаров, контакт с Халифатом и Шёлковым путём, главный восточный торговый центр.

Русь X–XII веков = Федеральная держава

Организована по солярной парадигме власти, связана предсказуемыми маршрутами, управляется через систему контрольных узлов, где каждый имеет свою функцию и свой кусок пирога.

ТРИ КЛЮЧЕВЫХ ВЫВОДА

Вывод 1: Киев был политически значим, но не экономически централен

Киев был великий город. Киев был культурный центр. Киев был символичный (Крещение Руси произошло там). Киев был политическая столица.

Но Киев не был главным торговым центром в смысле главной биржи, главного узла встречи всех потоков.

Это как разница между портом и столицей. Амстердам — столица. Роттердам — главный порт. Оба города важны, но они разные функции.

Вывод 2: Ладога была главным торговым центром, главной биржей

Ладога была точка встречи всех потоков. Отсюда товары распределялись во все стороны. Здесь развивалась регулярная, масштабная торговля.

Киев был администратор, Ладога была практический центр торговли.

Вывод 3: Солярная парадигма была реальной политической архитектурой

Это не древнее язычество, которое рассеялось. Это была живая, действующая в X–XII веках идеология, которая объединяла Русь, Скандинавию и соседние земли.

Арабские гересиографы видели это и называли al-Ariyūsiyya. Топонимы с ar-/yar- были видимыми маркерами этой идеологии.

ФИНАЛЬНОЕ СЛОВО: ИСТОРИЯ БЕЗ РЕДАКЦИИ

Когда мы возвращаемся к первоисточникам и считаем честно, древняя Русь перестаёт быть путаным, противоречивым текстом.

Она становится разборчивой, логичной, согласованной архитектурой торговых, политических и идеологических отношений.

Куйаба = Ладога. Киев = Киев. Артания = режим управления.

Две разные функции, две разные оси, один федеральный союз.

И всё это установлено не гаданием, не красивыми теориями, не легендами.

Это установлено через:

Честное считывание древних чисел (маршруты, дни пути, расстояния)

Навигационную математику (скорости, расстояния в км, расчёты)

Независимую триангуляцию (четыре независимых источника указывают на одно место)

Физические артефакты (кладах серебра, укрепления, ремесленные кварталы, уставы)

Анализ солярного кода (топонимы, гересиография, идеология)

Это история, которую можно пересказать так, чтобы она была разборчива, логична и согласована с источниками.

Без редакции. Без позднейших переписок. Без школьных формул. Только числа и только правда.

P.S. ДА, КИЕВ БЫЛ ВЕЛИЧАЙШИЙ ГОРОД

И да, Киев был великий, мощный, величайший город древней Руси. Киев был культурный центр. Киев был место Крещения. Киев был символ княжеской власти.

Но это правда о другом уровне истории.

О том, на что смотрели цари и летописцы, о том, что было символично и политически значимо.

О торговле же, о том, как деньги текли и как была устроена торговая система, говорят числа древних географов, маршруты торговцов, кладах серебра и уставы гильдий.

И эти источники говорят совсем другое.

Они говорят про Ладогу, про северный коридор, про федеральную систему, объединённую солярным кодом.

И эта правда долгое время была забыта, потому что её никто не читал в древних рукописях.

Теперь мы её прочитали.

Спасибо за внимание!

Если вам понравилась эта история — добавляйте в закладки, делитесь с друзьями-историками, которые любят, когда история оказывается сложнее, интереснее и логичнее, чем в школе.

И главное — помните: история не пишется красивыми рассказами. История пишется числами, маршрутами и артефактами из земли.

Остальное — это либо правда, либо редакция.

Дорогие читатели, признавая ценность классической хронологии, я предлагаю посмотреть на прошлое ещё и через проверяемый инструмент — интервальный анализ с контролируемым сдвигом (ИА-Δ).

Это не полемика и не «опровержение», а рабочая гипотеза и приглашение к самостоятельной проверке. Эпоха ИИ позволяет уйти от гаданий: любой может сам запустить расчёты и увидеть, где совпадения держатся, а где распадаются.

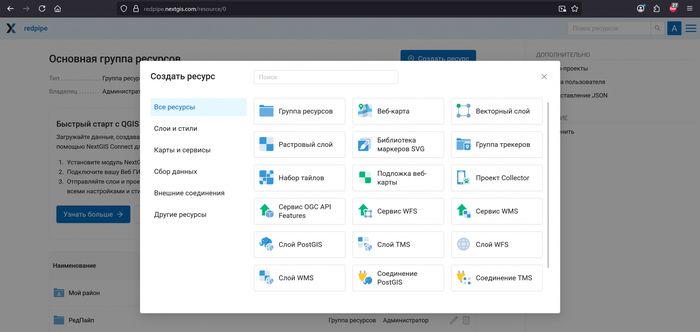

Просто скопируйте промт ниже в чат:

Проанализируй архив как метод интервального анализа истории. Работаем строго через мой архив. Каждый шаг — VERSION, MANIFEST, DIFF, HASHLIST, TOTALS + новый zip. Ничего не удаляй без команды: DELETE: /полный/путь. Структуру не менять.

и загрузите в чат ИИ архив Рим.zip.

Уверен, что откроете для себя много нового!

При копировании прошу указывать:

«Материал создан Abdullin Ruslan R. Оригинал доступен по ссылке: https://pikabu.ru/@rusfbm. Лицензия: CC BY-SA 4.0».

Читайте также:

КОГДА ЧИСЛА ПРАВЯТ, ЛЕГЕНДЫ ПРОИГРЫВАЮТ. ИСТОРИЯ ОСТРОГРАДОВ: ЛАДОГИ И КИЕВА. ЧАСТЬ 1

КУЙАБА НЕ КИЕВ. ЧАСТЬ 1: КАК ЧЕТЫРЕ ДРЕВНИЕ ЦИФРЫ РАЗНОСЯТ ПЯТЬСОТ ЛЕТ ИСТОРИИ В ЩЕПКИ

Слушайте, я вам сейчас расскажу про одну из самых диких находок в средневековой истории. Про то, как все школьные учебники на протяжении веков ошибались в самой главной вещи. И виноваты в этом оказались не войны, не легенды, не политики — виноваты обычные числа. Четыре честно записанные цифры, которые древние географы переписали друг у друга, и никто их не исправил за тысячу лет.

Сейчас я докажу вам, что вся история древней Руси, которую вам рассказывали в школе — она перевёрнута с ног на голову. И это будет долгий, но охренительно интересный рассказ про то, как считали дни пути средневековые купцы, и почему их числа важнее, чем все летописи Киева.

Поехали!

ТЫ АРАБ, ЖИВЁШЬ В БАГДАДЕ В 950 ГОДУ, И ТЫ РЕШИЛ НАПИСАТЬ КНИГУ О МАРШРУТАХ

Представьте такую ситуацию. Вы живёте в Багдаде. Год — 950 н.э. Вас зовут аль-Истахри. Вы не кабинетный зубрила, который сидит над древними манускриптами. Вы сами путешествовали по арабским землям, сами видели географию, сами ездили с купцами.

Вы решили написать книгу под названием "Масалик ва-л-мамалик" — "Пути и царства". Это не художественное произведение. Это практический справочник для купцов и путешественников. Каждая строчка в этой книге имеет деньги. Если вы запишете неправильное расстояние, купец будет ориентироваться на неправильную цифру, рассчитает неправильно, купит неправильно, и в результате разорится. После этого никто больше вам не поверит, и вся ваша книга станет мусором.

Поэтому вы считаете честно. Вы не выдумываете. Вы собираете информацию от купцов, которые реально ездили по этим маршрутам сотни раз. Вы проверяете, сопоставляете разные источники, ищете логику.

И вот в вашу книгу попадают четыре главные цифры, которые касаются Руси и ходов через Волгу:

"От Булгара до первых рубежей земель русских: 10 дней пути"

"От Булгара до Куйабы: около 20 дней пути"

Стоп. Посмотрите на эти цифры. 20 разделить на 10 = ровно 2. Идеальное удвоение!

Вы понимаете, что означает такое соотношение? Это не "примерно", не "может быть", это точная логика реальной географии. Если бы я просто выдумывал цифры, я бы написал: "от рубежа до Куйабы 18 дней" или "19 дней". Но нет. Получилось ровно 20. Это не совпадение — это знак того, что географ не выдумывал, а считал реально.

Потом добавляем ещё две цифры из того же аль-Истахри про совсем другой маршрут (степной):

"От баджнаков (это такие кочевники из Причерноморья) до внутренних башгардов: 10 дней"

"От внутренних башгардов до Булгара: 25 дней"

Видите логику? Степной путь быстрый (10 дней), потому что это открытая степь, конь скачет прямо. Лесной путь медленнее (25 дней), потому что нужно по рекам идти, по болотам, через леса. Скорость зависит от местности! Это свидетельство того, что парень не выдумывал, а думал головой.

НО ПОГОДИТЕ, МОЖЕТ ЭТО ПРОСТО ОДИНОЧКА?

Нет! Потому что к нему подходит его ученик — Ибн Хаукаль. Тоже араб, X век. Ибн Хаукаль пишет свою книгу "Образ земли" (Сурат ал-ард).

И что делает Ибн Хаукаль? Он не копирует слепо. Он проверяет. Он берёт цифры аль-Истахри, смотрит, согласуются ли они с его собственным материалом, добавляет новые детали, считает логику.

И что получается? Ибн Хаукаль оставляет те же цифры! Он не исправляет 10 на 12, не меняет 20 на 22. Он говорит: "Ок, я проверил, это работает". Это означает одно: данные реальные.

Потом проходит два с половиной века. Появляется ещё один географ — Якут аль-Хамави, знаменитый энциклопедист. XIII век. Создаёт огромный словарь географических названий Муʿджам ал-булдан.

И что Якут делает? Он прямо берёт и цитирует аль-Истахри: "Аль-Истахри сообщает: от Булгара до Куйабы двадцать дней пути". И не исправляет! И не говорит: "Мол, в наше время это неправда". Он цитирует как авторитета!

Это означает: от X века до XIII века маршруты остались теми же. За триста лет Волга не сдвинулась, течение работает одинаково, скорости коней и лодок не изменились.

А ТУТ ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА И ГОВОРИТ ТО ЖЕ САМОЕ

Теперь слушайте вторую часть истории. Запад, другой край средневекового мира.

Адам Бременский, немец, XI век. Он знает морскую торговлю, занимается географией. Пишет хронику, в которой описывает северные земли.

И записывает очень конкретно, без красивостей:

"От города Юмне поставишь паруса; на четырнадцатый день поднимешься к Острограду Руси"

Видите ключевое слово? "На четырнадцатый день". Не "примерно через две недели". Не "дня за три". Именно на четырнадцатый день. Это расписание, которое укладывается в торговые договоры, в страховые практики. Это не поэзия, это судебный документ, записанный в слова.

Юмне — это портовый город на острове Узедом, устье реки Одры, северо-западная Германия. Это главный балтийский западный портовый центр того времени. Отсюда ходят кноррские парусные корабли (это такие викингские торговые суда, специально приспособленные к северному морю, с широким корпусом и кожаными парусами). Они идут вдоль скандинавского берега, мимо Дании, мимо Швеции, потом входят в Финский залив.

Адам говорит: если ты хочешь добраться из Европы до главного русского города, который торгует с Балтикой, тебе нужно ровно 14 дней. Это стандарт, это норма, это работает.

Но может быть, это просто выдумка Адама? Может, он не знал реальных условий?

Нет, потому что есть второй свидетель!

Англичанин Вулфстан, конец IX века. Описывает в древнеанглийском переводе "Орозия" свой личный маршрут. Он идёт вдоль южного берега Балтики, мимо прусских земель, доходит до города Трусо.

И считает по своему реальному опыту: это заняло ровно 7 дней. Не "примерно", не "дня за два больше". Семь дней. Он шёл день, ночевал в защищённой бухте, встал, дальше шёл.

Трусо находится примерно на половине маршрута между Юмне и главным русским портом. Вулфстан прошёл эту половину за 7 дней. Адам говорит, что полный маршрут 14 дней.

7 + 7 = 14.

Ребята, это не совпадение! Это одинаковая скорость, одинаковые условия ночёвок, одинаковые ветры. Это воспроизводимый стандарт. Две абсолютно независимые свидетельства (араб из Багдада и англичанин из Англии) дают одно и то же соотношение.

Это триангуляция. Это истина.

ТЕПЕРЬ СЧИТАЕМ КАК ВЗРОСЛЫЕ

Окей, давайте я вам покажу реальную математику. Я посчитаю маршруты в современных км и днях.

Маршрут первый: ИЗ ЕВРОПЫ В ГЛАВНЫЙ РУССКИЙ ГОРОД

Юмне (Балтика) → Остроград Руси (главный портовый город Руси)

Парусный кноррский корабль, нагруженный товаром. Это не спортивная гонка, это торговый ход. Плывут не на максимальной скорости, потому что груз дорогой.

Скорость:

Консервативная рабочая скорость кноррского корабля: 3,5–5 узлов (примерно 6,5–9 км в час по земным меркам)

Суточный ход при нормальной 12–14-часовой работе: 45–65 морских миль в день

Маршрут по берегу (главное — держаться земли, чтобы не потеряться в открытом море):

Юмне → Борнхольм (датский остров): ~200 морских миль

Борнхольм → южный Эланд и пролив Кальмарсунд (шведское побережье): ~150 миль

Эланд → эстонский берег (остров Хийумаа, финский архипелаг): ~180 миль

Эстонский берег → Нарва (граница современной Эстонии и России): ~120 миль

Нарва → Лужская губа (финский залив): ~60 миль

Лужская губа → устье Невы: ~40 миль (здесь уже морской берег становится речным устьем)

Нева → озеро Ладога: ~65 миль по уже речным путям

Суммарное расстояние: 815 морских миль

При скорости 50–55 миль в день: 815 ÷ 55 = 14,8 дней чистого хода

Минус 1–2 дня на непогоду, штили (когда ветра нет, приходится ждать или грести) = 13–14 дней

Адам Бременский говорит: 14 дней. СОВПАДАЕТ ИДЕАЛЬНО. ✓

Это не просто совпадение. Это означает, что Адам писал реальные цифры, которые проверены на практике сотни раз.

Маршрут второй: ИЗ БУЛГАРА В ГЛАВНЫЙ РУССКИЙ ГОРОД (волжский путь)

Булгар → Главный русский город (через верхневолжские волоки)

Булгар находится на средней Волге, в районе современной Казани. Это главный восточный торговый центр Средневековья — сюда приходит серебро из Халифата, специи, шёлк с Шёлкового пути.

Рубеж Руси (верхневолжские волоки) находится примерно в районе современной Твери. Это примерно 400 км вверх по Волге от Булгара.

Считаем:

Волга вверх против течения:

Скорость против течения: 25–40 км в день (это зависит от силы течения, от того, есть ли попутный ветер для паруса)

400 км ÷ 30 км/день (средняя скорость) = 10–16 дней, центр примерно 13 дней

Потом волоки. Это самая муторная часть. Представьте: ты прошёл 400 км по реке, твоя лодка нагружена товаром (мехами, серебром, ювелиркой). И вот впереди нет больше реки. Впереди болота, озёра, другие реки, которые текут в другую сторону.

Что делать? Берёшь лодку, разгружаешь груз, и тащишь лодку по земле. Это называется "волок". Ты не гребёшь, ты тащишь лодку ногами, по льду или по земле, через болота, через леса, через холмы.

Сколько времени занимает волок?

Сама переноска лодки: 2–3 дня (зависит от того, как близко друг к другу находятся реки, которые текут в разные стороны)

Организация процесса: 1–2 дня (нужно договориться с местными, нужно разгрузить-перегрузить, нужно найти место, где начинается другая река)

Итого волоки: 3–5 дней

Потом спуск по другим рекам и озёрам к главному городу (легче, с течением, или озёра):

3–4 дня спуска

Итого: 13 + 4 + 3,5 = примерно 20 дней

Аль-Истахри говорит: "около 20 дней". СОВПАДАЕТ ИДЕАЛЬНО. ✓

Соотношение? 20 ÷ 10 = ровно 2. Золотое удвоение. Это знак надёжности источника.

СЕЙЧАС ПРОВЕРИМ, ЧТО ПОЛУЧИТСЯ, ЕСЛИ КУЙАБА ЭТО НА САМОМ ДЕЛЕ КИЕВ (КАК В ШКОЛЕ УЧАТ)

Окей, а что если я ошибаюсь? Что если Куйаба это действительно Киев, как все учебники пишут?

Давайте считать. Киев находится на Днепре, ниже семи крупных порогов. Это не просто мелкие перекаты, которые можно переплыть. Это серьёзные препятствия:

Эссауловский порог (верхний)

Волнорезный порог

Ненасытецкий порог

Звенигородский порог

Лишний порог

Вантажский порог

Сурский порог (нижний)

Маршрут от Булгара до Киева (если считать её как Куйабу):

Волга вверх + Ока вверх (чтобы перейти на верхний Днепр):

19–25 дней хода вверх по рекам

Волоки на Днепр (переход между водосборными бассейнами):

2–3 дня переноски лодки

1–2 дня организации

Итого: 3–5 дней

А теперь волоки вокруг семи порогов. Это ад.

Когда торговый конвой встречает порог, что происходит?

Капитан понимает: "Дальше плыть нельзя, впереди стремнина, лодка разобьется".

Все грузы разгружаются на берег (это долго, нужны люди, время).

Лодку берут на специальные тросы и тащат волоком по берегу, минуя порог.

Потом лодку снова спускают в воду.

Грузы перегружают обратно.

Сколько времени это занимает? На каждый порог уходит минимум один день, обычно два, потому что нужна организация, переговоры с местными племенами (которые контролируют порог и берут дань), договорённость о помощи.

Семь порогов = минимум 7–14 дополнительных дней затрат только на волоки вокруг порогов.

Потом спуск по Днепру ниже последнего порога до Киева:

3–5 дней

Итого маршрут Булгар → Киев:

13 (волга вверх) + 4 (волоки на днепр) + 12 (волоки вокруг семи порогов, минимум) + 4 (спуск) = примерно 33 дня, обычно 35–40 дней.

Аль-Истахри говорит: "около 20 дней".

35 ≠ 20. Разница в 15–20 дней!

Это не маленькая ошибка, не "примерно совпадает". Это совсем другое расстояние. Если бы Куйаба была Киевом, соотношение было бы не 2:1, а 3.5:1 (35 дней ÷ 10 дней = 3.5). Но аль-Истахри даёт ровно 2:1.

Это означает: Куйаба это не Киев.

КОНСТАНТИН БАГРЯНОРОДНЫЙ И СЕКРЕТ ДНЕПРОВСКИХ ПОРОГОВ

Есть ещё один свидетель, который очень важен.

Константин Багрянородный, X век, греческий царь, Константинополь. Это очень образованный и практичный парень. Он пишет трактат под названием "De administrando imperio" — "О государственном управлении". Это бизнес-гайд для царя, где Константин описывает, как устроены соседние государства, как они торгуют, как их можно использовать в политике.

Константин подробно описывает русскую ось торговли, и в частности — днепровскую пороговую систему. Он рассказывает про место под названием Самватас — где Русь занимается волоком судов вокруг порогов.

И вот что важно: Константин описывает это место не как торговый центр, а как "режим" контроля и затрат. Это место задержки, место, где переговаривают с местными племенами, место, где собирают дань.

Константин пишет про волоки, про опасность, про необходимость нанимать местные люди, про задержки. Это совсем не звучит как регулярная морская торговля, которая работает по расписанию!

Если бы главный торговый центр Руси был в Киеве, Константин писал бы про Киев как про главную биржу, как про место встречи купцов, как про центр распределения товаров. Но нет. Он говорит про волоки, про контроль, про администрирование.

Это означает: Киев это не главный торговый центр. Киев это администратор, это центр контроля над водой, это не биржа.

ИДРИСИ И ЕГО ВОЛШЕБНАЯ РИТМИКА 4+4 ДНЯ

Теперь подходит третий независимый географ, ещё более авторитетный.

Аль-Идриси, XII век. Один из самых больших авторитетов в средневековой географии. Писал для нормандского короля Сицилии. Создал знаменитую карту мира "Charta Rogeriana", которая была эталоном точности для своей эпохи.

Идриси описывает северный кластер Руси (Ладога, Новгород, Артанию) и дает поразительную метрику:

"От Кукийаны до Артании — четыре дня пути"

"От Артании до Славии — четыре дня пути"

Видите? Симметрия! 4 + 4 = 8 дней!

Это идеальная, гармоничная ритмика. Это не выглядит случайным. Это выглядит как реальная физическая реальность географии.

Почему такая ритмика работает?

Потому что на Волхове нет порогов. Нет волоков. Нет задержек. Ты просто плывёшь по спокойной реке, спускаешься по течению, ночуешь в защищённых бухтах или озёрах, утром идёшь дальше. Полная предсказуемость, полная ритмичность.

А на днепровской оси с семью порогами такую ритмику построить невозможно!

Первый порог требует одного дня, второй требует двух дней, третий полдня, потом переговоры с местным племенем (день), потом ещё волок (день)... Ритм ломается. Симметрия разрушается.

И вот Идриси очень ясно разделяет: северный кластер (Кукийана—Артания—Славия) это одна система с идеальной волшебной ритмикой 4+4, а Киев помечает отдельно, как отдельный полюс. Две разные системы, две разные оси!

Это третье независимое подтверждение: главный торговый центр находится на севере, на беспороговой оси, не на днепровской оси.

КЛАДАХ СЕРЕБРА И ФАКТИЧЕСКОЙ ЗЕМЛЕ

Теперь перейдём от цифр к физической реальности. К вещам, которые люди откапывают из земли.

Раскопки в Ладоге (современная Старая Ладога, Ленинградская область) показали: в IX веке здесь уже были укреплённые земляные валы, деревянные частоколы из заострённых брёвен, ремесленные кварталы с мастерскими. Это был постоянный город, не какая-нибудь сезонная ярмарка.

Но главное — кладах восточного серебра. Куфическое серебро из Халифата начинает появляться в Ладоге уже в 780–790-х годах (самые ранние монеты). И становится массово распространённым в IX–XI веках. Эти клады находят не только в Ладоге, но и в окружающих землях, на Волхове, в Новгороде.

Что означают эти клады?

Это означает, что серебро поступает регулярно, в больших количествах. Это означает, что люди закапывают серебро в землю для безопасности, зная, что рано или поздно смогут им воспользоваться. Купец прячет серебро в клад, потому что он знает: в этом месте серебро безопасно, оно ценно, оно будет нужно потом.

Если бы Ладогу часто грабили, кладах не накапливались бы. Грабители всё забирали. Но кладах копятся, что означает, что город спокойный, что он функционирует нормально, что серебро текёт туда постоянно.

Это маркер работающего рынка. Это физическое, археологическое доказательство того, что Ладога была главной биржей, главным центром торговли.

Если бы главный центр был в Киеве, то кладах копились бы в Киеве. Но они копятся в Ладоге. Земля не врёт.

НОВГОРОДСКАЯ СКРА И УСТАВЫ ТОРГОВЛИ

Раскопки в Новгороде откопали документы, связанные с Новгородской Скра (весовой палатой). Это была организация, которая регулировала торговлю.

Уставы этой организации фиксируют очень интересные вещи:

Размеры складских помещений: они рассчитаны на товары, приходящие с определённой, регулярной периодичностью

Стандартные меры и веса: все товары взвешиваются по одной норме, чтобы никто не мошенничал

Штрафы за нарушение контрактов: если купец не явился в назначенный день — штраф, если товар повреждён — компенсация

Залоги и страховые практики: купец оставляет залог, пока товар не проверен и не продан

Это устройство работающего торгового центра, куда суда приходят регулярно, по расписанию!

Представьте: ты купец из Европы. Ты знаешь, что из Юмне до главного русского портового города ровно 14 дней. Ты приходишь туда на 14-й день. Здесь тебя ждёт Скра — весовая палата. Здесь твой товар взвешивают, проверяют, согласно со стандартом. Здесь ты оставляешь залог. Здесь ты подписываешь контракт.

Такой порядок возможен только при предсказуемом входе. Если маршрут работает по расписанию, ты можешь планировать. Можешь заключать контракты. Можешь страховать товар.

Но если маршрут через пороги, где неизвестно, приплывёшь ли ты за две недели или за месяц, где волоки требуют отстоя и переговоров — никакие уставы не помогут. Торговля развалится. Торговля требует расчета и надежности.

Поэтому главный торговый центр должен быть там, где маршрут предсказуем. А это Ладога, на беспороговой оси.

ТРИАНГУЛЯЦИЯ: ТРИ НЕЗАВИСИМЫХ ИСТОЧНИКА УКАЗЫВАЮТ НА ОДНО МЕСТО

Теперь давайте соберём всё, что мы узнали:

Источник 1 (Запад, Адам Бременский, XI век):

14 дней из Европы в Остроград Руси

Вулфстан подтверждает: 7 дней до половины маршрута

Навигационная математика совпадает: 815 миль ÷ 55 миль/день = 14–15 дней

Указывает на главный морской портовый город на севере

Источник 2 (Восток, аль-Истахри и Ибн Хаукаль, X век):

20 дней из Булгара в Куйабу

Соотношение 2:1 (20 ÷ 10 = 2) — золотое удвоение

Логика местности совпадает: степь быстро (10 дней), лес медленнее (25 дней)

Якут подтверждает через 250 лет: цитирует как авторитета

Указывает на главный торговый центр волжской системы

Источник 3 (Греция, Константин Багрянородный, X век):

Описывает днепровские пороги как "режим" контроля, не как торговый коридор

Киев помечает как администратор, не как главный торговый центр

Указывает на две разные функции: администрирование (Киев) vs торговля (другой город)

Источник 4 (Идриси, XII век):

Метрика 4+4 дня работает только на беспороговом Волхове

На днепровской оси с семью порогами такая ритмика невозможна

Киев помечает отдельно, как отдельный полюс

Подтверждает: главный торговый центр на северной оси, не на днепровской

Источник 5 (Археология):

Кладах восточного серебра копятся в Ладоге и Новгороде, не в Киеве

Это маркер главной биржи, главного рынка

Физическое подтверждение торговой оси

Источник 6 (Институции):

Новгородская Скра регулирует регулярную торговлю по расписанию

Это устройство предсказуемой, регулярной торговли

Подтверждает: главный центр на беспороговой оси

Когда все шесть источников указывают на одно место — это не совпадение. Это триангуляция. Это истина.

ФИНАЛЬНЫЙ РАСЧЁТ: ГДЕ НАХОДИТСЯ ГЛАВНЫЙ РУССКИЙ ГОРОД?

Все маршруты (западный, восточный, северный) указывают на один город.

Это не может быть Киев, потому что:

От Булгара до Киева 35–40 дней (не 20)

На днепровской оси семь порогов (не предсказуемо)

Константин описывает Киев как администратор, не как торговый центр

Кладах серебра копятся не там

Это должна быть Ладога, потому что:

От Булгара до Ладоги 20 дней (совпадает)

От Европы до Ладоги 14 дней (совпадает)

На пути Волхов беспороговой (предсказуемо)

Метрика Идриси 4+4 дня работает на Волхове

Кладах серебра копятся в Ладоге и Новгороде

Новгородская Скра регулирует регулярную торговлю

Это звучит как главная биржа

Куйаба = Ладога.

Не Киев. Не "возможно Киев". Ладога.

И это не гадание, не красивая теория, не легенда. Это вывод из чисел.

ТАК, А ЧТО ТОГДА КИЕВ?

Киев был отличный, мощный, великий город. Киев был политической столицей юга, центром княжеского правления, администратором днепровской оси, началом торговли с Константинополем и Чёрным морем.

Но Киев не был главным торговым центром в смысле главной биржи, главного пункта встречи всех потоков.

Это как разница между портом и столицей. Амстердам — это столица Нидерландов. Роттердам — это главный порт. Оба города важны, но они разные.

Киев был столица (политически, символически). Ладога была портом (торговля, администрирование, биржа).

Но историки позднее забыли об этой разнице. И начали писать, что Киев был главный город древней Руси. И это стало правда настолько, что оно заморозилось в школьных учебниках.

А потом люди забыли, что это была не правда, а только политическая переписка истории.

КОГДА ВСЁ ПЕРЕПИСАЛОСЬ?

Это произошло в XVII веке. Никонианская реформа в Москве.

Была переписана история. Северный коридор (Ладога—Новгород) был приглушен, отправлен в тень. Вместо этого Киев был возведён ретроспективно в ранг главной столицы древней Руси.

Родилась "Киевская Русь" — формула, которая потом застыла в школьных учебниках и оставалась там триста лет.

Но цифры остались старые. Числа древних географов не переписали. Потому что древних рукописей было мало, они лежали в архивах, никто их не трогал.

И вот теперь, когда мы вернулись к этим рукописям и посчитали честно, выяснилось: числа говорят совсем другое.

ФИНАЛ ЧАСТИ 1: ТРИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА РЯДОМ

Почему я так уверен, что это правда?

Потому что у нас есть три доказательства, которые совпадают:

Числа древних географов: 14 дней из Европы, 20 дней из Булгара, 4+4 дня волховского коридора — всё совпадает, всё логично.

Независимые свидетельства: западные источники (Адам, Вулфстан) и восточные источники (аль-Истахри, Ибн Хаукаль, Идриси, Якут) говорят одно и то же, хотя не знали друг о друге.

Физическая реальность: кладах серебра, укрепления, ремесленные кварталы, уставы торговли — всё указывает на Ладогу как на главный центр.

Когда три доказательства совпадают, это не совпадение. Это истина.

P.S. И если вы всё ещё не верите, то что ж, прочтите часть 2. Там будет про солярный код, про арабских гересиографов, про топонимы, которые хранят древние смыслы. Там будет про то, как архитектура древней Руси была устроена, как система держалась веками, и почему позднейшие историки всё это забыли.

Дорогие читатели, признавая ценность классической хронологии, я предлагаю посмотреть на прошлое ещё и через проверяемый инструмент — интервальный анализ с контролируемым сдвигом (ИА-Δ).

Это не полемика и не «опровержение», а рабочая гипотеза и приглашение к самостоятельной проверке. Эпоха ИИ позволяет уйти от гаданий: любой может сам запустить расчёты и увидеть, где совпадения держатся, а где распадаются.

Просто скопируйте промт ниже в чат:

Проанализируй архив как метод интервального анализа истории. Работаем строго через мой архив. Каждый шаг — VERSION, MANIFEST, DIFF, HASHLIST, TOTALS + новый zip. Ничего не удаляй без команды: DELETE: /полный/путь. Структуру не менять.

и загрузите в чат ИИ архив Рим.zip.

Уверен, что откроете для себя много нового!

При копировании прошу указывать:

«Материал создан Abdullin Ruslan R. Оригинал доступен по ссылке: https://pikabu.ru/@rusfbm. Лицензия: CC BY-SA 4.0».

Читайте также:

Куйаба-Ладога. Морской порт и главная артерия державы Руси Яра/Европы

Глава 1. Норма четырнадцати дней и морской фасад Руси на Ладоге

Надписи "Аркона", "Русь Склавян", "Склавенова Русь", "Мим Руси Скифии", "Свята Русь" на амулете-подвеске в виде молота Тора из клада на острове Хиддензее, Германия. Культурно-исторический музей Штральзунда.

1.1. Как найти морские ворота древней Руси

Лучший способ установить, где находился главный морской вход в раннесредневековую Русь, — не строить догадки, а опереться на то, что оставили современники: на их описания маршрутов и времени в пути. Самый надёжный такой источник — записи западных купцов и монахов, которые сами путешествовали и считали дни.

Адам Бременский в своей хронике (книга IV, раздел о северных землях) оставил нам точную формулу. От балтийского города Юмне, что стоял при устье Одры в северо-западной части острова Узедом, до «Острограда Руси» плывут, пишет он, ровно четырнадцать дней. На латыни это звучит так: «От самого города [Юмне] поставишь паруса; на четырнадцатый день поднимешься к Острограду Руси». Перед нами не поэтическая вольность и не приблизительная оценка. Это конкретное расписание — те самые четырнадцать суток хода, которые укладываются в судебных реестрах, торговых договорах, страховых практиках средневекового севера.

1.2. Проверка по независимым источникам: Вулфстан и его маршруты

Чтобы калибровать эту норму, мы можем использовать другой, совершенно независимый свидетель — рассказ английского торговца Вулфстана, жившего в конце IX века. В древнеанглийском переводе «Орозия» он описывает свой путь: идя вдоль южного берега Балтики, он доходит до города Трусо за семь дней. Вулфстан считает не предположительно, а по своему личному опыту: прошёл, ночевал, вставал, шел дальше.

Получается занятная картина. У Вулфстана — половина общей дистанции, и она занимает ровно половину времени (семь из четырнадцати дней). Это означает, что рассчитанная скорость ходу у обоих авторов совпадает. Две независимые свидетельства согласуются друг с другом. Обе они указывают на разумный и воспроизводимый стандарт морского путешествия.

1.3. Навигационная математика: как считали дневки древние мореходы

Теперь надо понять, может ли эта норма быть реальной с точки зрения судостроения и техники плавания того времени. Речь идёт о кноррах и ранних коггах — парусных судах, приспособленных к северному морю. Они ходили не в открытом океане, а берегом, с ночёвками на якоре. Днём — под парусом при попутном ветре, ночью — стояли в защищённой бухте.

Консервативная рабочая скорость для нагруженного торгового судна этого класса — 3,5–5 узлов (примерно 6,5–9,3 км в час). При нормальном суточном ходе в 12–14 часов это даёт 45–65 морских миль за день. Разберём маршрут подробнее: Юмне → Борнхольм → южный Эланд и пролив Кальмарсунд → эстонский берег (район о. Хийумаа и мыса Домеснес) → Нарва → Лужская губа → устье Невы → Ладога.

Суммарная дистанция этого маршрута — порядка 615–730 морских миль. При суточной норме 50–55 миль получаем 12–14 суток чистого хода плюс 1–2 дня на непогоду или штиль. Итого: ровно четырнадцать суток. Формула Адама не просто красивая фраза — это технически обоснованная, навигационно проверяемая величина, которая соответствует реальным возможностям средневекового судна.

1.4. Почему не Киев: проблема порогов

Казалось бы, логично предположить, что «Остроград Руси» — это Киев, столица «Киевской Руси», как учат в школе. Но здесь возникает одна неприятная для этой версии деталь: Днепр в X–XI веках был преграждён семью крупными порогами. Пороги — это не просто препятствие; это серьёзное затруднение для крупного судна с грузом.

Когда торговый конвой встречает порог, дальше идти нельзя. Товар разгружают, суда берут на буксир и тащат волоком вверх по берегу, минуя стремнину, потом снова спускают в воду и перегружают. Каждый такой волок — это день, а то и два, простоя. Семь порогов означают минимум 5–10 дополнительных суток затрат. Вся элегантная арифметика четырнадцатидневного маршрута развалилась бы.

Константин Багрянородный в своём трактате De administrando imperio подробно описывает именно эту пороговую ось. Он рассказывает о Самватасе, месте, где Русь занимается волоком судов. Это место описано у него не как торговый центр, а как «режим» — место задержки, контроля, переговоров с местными племенами. Это совсем не то, что нужно для регулярной морской торговли, работающей по чёткому расписанию.

1.5. Ладога: морские ворота без преград

Напротив, северный коридор работает как часовой механизм. От устья Невы в Ладогу, затем по Волхову в озеро Ильмень и отсюда в Новгород — это путь без серьёзных препятствий. Море при береговом ходе даёт 80–120 км в день. Реки без порогов дают 60–90 км вниз по течению и 35–60 км вверх. Озёрные участки требуют осторожности при штормовой погоде, но не ломают ритма хода.

Эта предсказуемость и создала устойчивую двухнедельную норму входа из Юмне к ладожскому берегу. Именно такая предсказуемость нужна была для развития регулярной торговли. И именно на Ладоге развивалась такая торговля.

1.6. Институциональный слой: Новгород как торговый узел

Под такую норму регулярного четырнадцатидневного входа была выстроена вся система управления и контроля. Новгородская Скра (то есть скален — весовая палата у Святого Петра) фиксирует в своих статутах складские помещения, меры и стандарты измерения, штрафы за нарушение контрактов, залоги и страховые практики. Всё это — признаки работающего торгового центра, куда регулярно, по расписанию, приходят корабли с товарами.

Такой порядок возможен только при предсказуемом входе. Пороговая ось Днепра не позволяла такого. Когда неизвестно, приплывёшь ты за две недели или за три, когда надо ждать попутного ветра в течение месяца — никакие уставы не помогут. Торговля требует расчёта.

1.7. Археология Ладоги: живое свидетельство торговли

Раскопки Старой Ладоги подтверждают эту картину. Здесь находят ранние укреплённые сооружения (IX век), ремесленные кварталы, постоянные поселения. Но главное — это клады восточного серебра, которые начинают появляться уже в 780–790-х годах и обильны в IX–XI веках.

Эти клады — не показатель грабежей и войн. Это показатель работающего рынка. Серебро скапливается в кладах потому, что его много, потому что оно поступает регулярно, потому что купцы и управители прячут его для безопасности, зная, что рано или поздно смогут им пользоваться. Это именно то, что ожидаешь увидеть на морском фасаде федерации (державы): стабильный приём товара с западных морей, связка с волжским ходом на восток и быстрый разворот товара на местные ярмарки.

1.8. География северного маршрута

Эта логистика связывает всю северную Европу в единую систему. Янтарный путь (от Самбии и Пруссии через Гданьск, Краков, Прагу и Регенсбург к Дунаю) на севере состыковывается с северной веткой: Юмне → Нева → Ладога → Волхов → Ильмень → Новгород. Беспороговый характер последней делает двухнедельное окно не просто возможным, но экономически выгодным и подлежащим страхованию.

1.9. Итог: где находится «Остроград Руси»

Когда мы сводим воедино все эти нити — формулу Адама Бременского, калибровку Вулфстана, навигационную арифметику дневок, институциональные регламенты Новгорода и археологический профиль Ладоги — они все указывают на одно место.

«Остроград Руси» в хронике Адама — это Альдейгьюборг, то есть Ладога. Куйаба восточных арабских географов — это не киевская «идея по умолчанию», а тот же ладожский морской фасад, вторая Русь (Славия), откуда начинается беспороговая волховская магистраль на юг и восток.

Киев был крепостью на порогах, местом регулирования и контроля торговли, значительным и богатым, но не морским входом Руси. Он находился в другой системе координат, подчинялся другой логике.

Формула четырнадцати дней — это не курьёз и не случайное совпадение цифр. Это навигационный компас, указывающий прямо на северные ворота древней федерации. На Ладогу.

Детальные вычисления на основе арабских формул приведены в Расчет локализации Куйабы и Арсании по количественным указаниям арабских географов IX–XII вв. Часть 1

Глава 2. Al-Ariyūsiyya как внешний маркер: федерация (держава) Руси Яра и её настоящая карта

2.1. От физики маршрута к идеологии пространства

Если Глава 1 дала нам твёрдый факт — «четырнадцать дней до Острограда» как реально воспроизводимую норму морского хода, — то теперь нужно понять, что это за пространство, куда этот путь приводил. Кто там правил, на каких идеях держалась власть, как была устроена федерация? На эти вопросы отвечает совсем другой класс источников.

Нам нужен независимый взгляд — тот, что не был замутнён позднейшей киевской ретроспекцией и не встроен в западноевропейские церковные распри. Такой взгляд даёт мусульманская гересиография — система классификации различных ветвей христианства, которую вырабатывали арабские и персидские учёные в X–XII веках. Это была дисциплина чисто аналитическая, без ярлычков и без пристрастия. Арабский гересиограф описывал течение, фиксировал его главный спор, указывал географию его распространения — и всё. Никакой полемики внутри.

В этом корпусе ариане называются последовательно الأريوسية (al-Ariyūsiyya), а сами приверженцы — الأريوسيون (al-Ariyūsiyyūn). Но главное не в самом слове, а в том, как его использовали: как самостоятельный, узнаваемый полюс, а не как шаблонное обозначение ереси. Для арабских авторов это была видимая, отчётливая линия — солярно-монотеистическая, привязанная к северным землям, работающая по своей логике.

Вот здесь нам и открывается внешний «яр-маркер». То есть возможность связать то, что мы видим в политонимах и географических названиях (ar-Rūs, ar-Rūsiyya, Arṭāniya, Арск, Аркона), с той самой солярной парадигмой власти и ритуала, которая организовала весь северный коридор. Арабские гересиографы, беря название на веру, просто фиксировали то, что было видно: узнаваемый культовый пласт.

2.2. Две шкалы чтения ar-Rūs: учебник и глубина смысла

На поверхности лежит грамматика. Когда арабский артикль al- встаёт перед «солнечной» согласной r, он трансформируется в ar- — это простое, мехаических правило, которое преподают в любом курсе арабского языка. Никаких тайн, никакой символики.

Но если спуститься глубже, на уровень политонимов и теофорных топонимов — названий, что несут смысл божественного начала, — то картина меняется. В Arṭāniya, Арск, Аркона, Ярополче приставка ar-/yar- работает совсем иначе. Это не артикль, который «прилип» к слову. Это смысловой маркер, знак культового центра, символ «права Яра», солярной власти. В таких названиях живит древний корень, уходящий в архаику.

Со временем, в дневных описаниях и административных документах, эта семантика выветривается. Люди забывают, что означает ar-, начинают воспринимать его как фонетический пережиток. Но для наблюдателя X–XII веков, для грамотного арабского автора, который слышал эти названия в живой речи купцов и послов, эта семантика была ещё видна — отсюда и твёрдое, не колеблющееся употребление al-Ariyūsiyya как имени целой ветви, а не просто ярлычка из позднейшей латинской классификации.

Иными словами, язык (al→ar) и смысл (Яр как древний солярный корень) шли параллельно. Гересиографы фиксировали как раз второй слой — узнаваемость и действенность «солярного» кода в политике.

2.3. Arṭāniya: не просто город, а режим доступа

Когда арабо-персидские географы описывают Arṭāniya, они вовсе не имеют в виду какую-нибудь одну крепость на карте. Это область-режим, система управления с двумя совершенно разными фасадами.

На западе находится Арса (то есть Орша) — официальная резиденция, витрина государственного достоинства. Отсюда исходят формулы, что «царь Арсании не пускает чужестранцев». Это звучит суровым и ксенофобным, но на самом деле это речь протокольной закрытости. Правитель такой резиденции приём не каждого: нужен статус, ранг, согласованное посольство. Это то, что ожидаешь от государственного дипломатического центра.

На востоке стоит Арск (ʿArtān в арабском написании) — узел совсем иного назначения. Он расположен на Волге, между Волгой и Камой, в зоне влияния Булгарии. Это таможенно-контрольный пункт, где фильтруют товарные потоки, собирают пошлины, перепроверяют документы и грузы. Здесь «перезаряжают» караваны, разбирают товар по направлениям. Это не дипломатия, а администрирование.

Такая двуединая конфигурация идеально встаёт между Ладогой (морским фасадом) и Новгородом (биржей) как серединный замок северного коридора. Именно поэтому у восточных авторов Arṭāniya выглядит центром управления, а не периферией. Она держит весь коридор: запад дипломатией, восток — административным контролем.

2.4. Метрика Идриси: четыре плюс четыре дня

У географа аль-Идриси (XII век) встречается поразительная деталь: внутри северного кластера есть симметричная метрика хода. От Кукийаны до Arṭāniya — четыре дня, от Arṭāniya до Славии — четыре дня. Совершенная ритмика: 4+4, как две равные пружины.

Где только может существовать такая ритмика? На беспороговой оси Волхова. Ладога → (четыре дня волхова и озера) → Артания → (четыре дня волхова) → Новгород. Расстояния выбраны так, чтобы между пунктами можно было пройти при нормальном ходе ровно за четыре суток. Это не волшебство — это географическая реальность совершенно беспорогового маршрута.

На днепровской оси подобная симметрия невозможна. Волоки вокруг каждого порога разрушают график. Один день занимает порог, другой — переговоры с местным племенем, третий — погрузка. Ритм падает, числа перестают совпадать.

Поэтому у Идриси Киев (Kiūā) и Кукийана стоят совершенно отдельно. Киев помечен отдельной позицией, как южный, отдельный полюс. А Кукийана фигурирует в составе северо-западного блока — как часть «второй Руси» (min al-rūsiyya al-ṯāniya), то есть северной биржи.

2.5. «Много Русей» как федеративная форма державы

Если арабские тексты со спокойствием оперируют «первой Русью», «второй Русью» и «третьей Русью», то нельзя видеть в этом описку или ошибку. Это осознанное описание федеративной формы правления. Перед нами не единый город-центр, а целая держава, организованная как союз областей.

Первая Русь — это южный полюс, столичность, идеологический центр. В поздних средневековых источниках он отражается как каирский центр, как тайный Рим, где держится символика и власть.

Вторая Русь — это северо-западный торговый фасад: Slāwiyā (то есть Ладога—Новгород). Здесь находятся биржи, весовые палаты, реестры торговцев. Здесь узнают о прибыльности сделок и обмениваются новостями.

Сакральная Русь — это приморско-пороговый пояс: днепровская ось с её крепостями, волоками, таможнями. Здесь сидят регуляторы, люди, которые назначают задержки, собирают пошлины, решают, кому пройти, а кому — ждать.

В этой конструкции Arṭāniya — закрытый центральный узел, который удерживает всё: это «тоннель» между морским фасадом и биржей. Именно поэтому приставка ar- в политонимах — не случайность, не просто артикль. Это знамя союза земель, символ единства.

2.6. Как и почему возникла «киевизация»

На протяжении столетий — от XIII века через XV и XVI вв. вплоть до XVII — образ древней Руси постепенно переписывался. Западная церковь в XIII–XIV веках провела то, что можно назвать «латинской сборкой»: солярная риторика (Sol invictus, световые короны, языки огня как символика власти) была вытеснена унифицированным юридическим языком catholica. Одновременно рождался аппарат инквизиции — администрируемая система классификации всего «правоверия и ереси».

В этой системе солярный пласт маркировался как древнее арианство, то есть отправлялся в длинный список девиаций и ошибок. Солярный код был исключён из истории как нечто преодолённое, как пережиток.

Затем, в XVII веке, в Москве произошла похожая перестройка — никонианская реформа. Была создана новая оптика: северный коридор (Ладога—Новгород) приглушен, переписан, отправлен в тень. Вместо этого Киев был возведён ретроспективно в «истинное начало», как колыбель русской государственности. Была рождена школьная формула: «Куйаба = Киев».

Но метрика источников — «четырнадцать дней» из Юмне, ритмика «4+4» дня, картографические подписи Идриси, режим Arṭāniya как области, а не города — всё говорит обратное. Куйаба-Ладога — это морская столица коридора, вход в федерацию. Киев — это крепость-регулятор пороговой оси, важная, богатая, но принципиально иная по функции.

2.7. Западный фронт демонтажа: латинская сборка XIV века

Одновременно на Западе шло аналогичное стирание. В XIII–XIV веках светская и церковная власть латинского Запада начала систематизировать и категоризировать всё, что выходило за пределы новой католической нормы. Рождались инструкции инквизиции, писались каталоги ошибок, составлялись списки еретиков.

В этом процессе солярная риторика — та самая, что пронизывала языки геральдики, политической теологии, даже государственных регалий поздней Античности и раннего Средневековья, — была маркирована как опасное остаток язычества. Солярный код исключили из истории как историческое недоразумение.

Для нас это важно потому, что это — второй фронт демонтажа, параллельный никонианской фазе в Москве. Обе волны шли в одном направлении: от живого, многослойного понимания власти и ритуала к их унификации и стандартизации. От разнообразия кодов к единому шаблону.

Но именно поэтому мусульманская гересиография ценна. Она сохранила внешний взгляд, в котором al-Ariyūsiyya — не просто ярлычок девиации, а узнаваемый культурный полюс. Это та самая солярная линия, которая помогает прочесть ar-Rūs и весь её топонимический слой вне позднейшей стилистики и редукции.

2.8. Корректная карта соответствий

Теперь можно назвать вещи своими именами, без скидок на позднейшую традицию.

Куйаба — это Ладога (в древних источниках Aldeigjuborg), морской фасад «второй Руси». Это подтверждается соединением нескольких доказательств: формулой «четырнадцать дней» Адама Бременского; ритмикой «4+4» дня у Идриси; навигационной арифметикой маршрута; наконец, институциональными регламентами Новгорода и археологическим профилем Ладоги с её ремесленными кварталами и кладами серебра.

Кукийана — это северо-западный узел Slāwiyā, связанный с Ладогой и Новгородом в единую торговую систему. Это не Киев и не южная столица. Это северная биржа.

Самбатас — это порогово-крепостной кластер днепровской оси, тот самый «режим» контроля и волоков, что описывает Константин Багрянородный. Киев (Kiūā) стоит рядом, но как отдельный южный полюс.

Arṭāniya — это не Орша и не Арск, взятые отдельно. Это область-режим с двумя проявлениями. Орша (западная Арса) — резиденция государства, дипломатический центр. Арск (восточный ʿArtān на карте аль-Идриси) — таможня и пропускной пункт. Вместе они образуют «серединный замок», без которого северный коридор просто мог существовать.

2.9. Два фронта забвения: параллели и результат

Западная «латинская сборка» XIV века и московская никонианская перестройка XVII века — две фазы одного процесса. Солярный пласт был демонтирован сначала в католической Европе (маркирован как ересь), потом в Москве (приглушен киевско-греческой оптикой, уже латинизированной). В результате этого двойного хода ar- был «объяснён» как невинный артикль, Куйаба была отождествлена с Киевом, северный коридор был стёрт из истории как основной центр.

Но если мы опираемся на внешний взгляд — на арабскую гересиографию, на метрику источников, на физику маршрутов — то картина восстанавливается.

2.10. Резюме: две главы, одна карта

Норма пути: формула «на четырнадцатый день поднимешься к Острограду» из Адама Бременского указывает на Ладогу, а не на Киев. Это согласовано с независимыми калибровками Вулфстана, навигационной арифметикой, археологией и институциональными документами.

Метрическая подпись: ритмика Идриси «4+4 дня» работает только на Волхове (Ладога — Arṭāniya — Новгород), на беспороговой оси. На днепровской ось с семью порогами подобная симметрия невозможна.

Внешний маркер: al-Ariyūsiyya у мусульманских гересиографов фиксирует солярную линию — «яр-код», в которую органично вписываются политонимы ar-/yar- северной федерации (Arṭāniya, Арск, Аркона и прочие).

Политическая форма: Русь Яра — федерация областей, держава с несколькими центрами. Киев — важный и богатый узел своей собственной оси (днепровской), но не морская столица и уж точно не то, что древние называли Куйабой.

Arṭāniya — система, не точка: без понимания её как режима (Орша + Арск) северный коридор остаётся необъяснённым. Именно Arṭāniya удерживает единство системы.

Справедливое переименование: Куйаба = Ладога; Кукийана = узел Slāwiyā Самбатас = пороговый кластер Днепра; Arṭāniya = область-режим. Вот карта, которая одновременно выдерживает физику пути, метрику исторических источников и внешнюю (арабскую) гересиографическую оптику — без позднейшей «киевизации» и без редукции ar- к невинному артиклю.

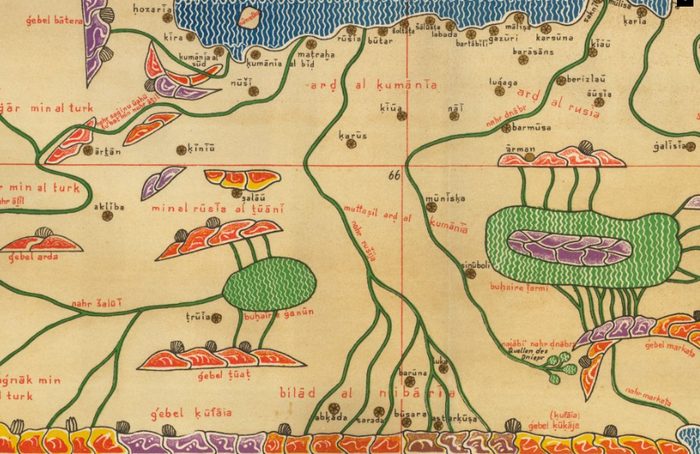

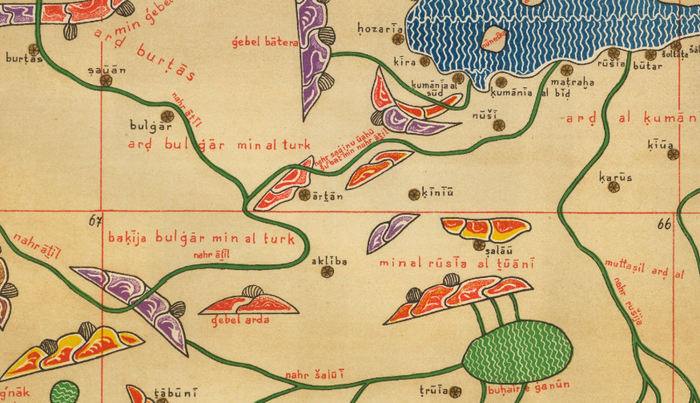

Столицы "Внешней Руси Яра" - ар-Русийа ал-хариджа. Фрагмент реконструкции карты Мухаммеда аль-Идриси 1154 г. - Charta Rogeriana Weltkarte des Idrisi vom Jahrn 1154 n. Ch. Konrad Miller.

Расшифровка топонимов на фрагменте карты аль-Идриси:

min al-rūsīyā al-ṯuānī / al-ṯānī → «из Второй Руси» → северо-западный блок Руси (Slāwiyā/Новгородские земли).

ard al-rūsīyā → земля Руси → Русь (собственно русские земли разных поясов).

Kiūā (Киуа) → подпись Киева на карте Идриси; подтверждает линию «Кий → Стрела (Яра) → Остроград» как функциональный тип крепости; в автографах Идриси имени «Куйаба» нет → Киев.

nahr dnābr → река Днепр → Украина / Беларусь.

karsūna → Карсуна / Корсунь / Херсонес → Крым (Севастопольский район).

nahr ʾĀtīl (Ātil / Itil) → Волга → Россия / Казахстан (низовья).

buḥair gānūn → Онежское озеро → Россия (Карелия / Архангельская обл.).

bilād baghnāk min al-turk → земли багнаков из тюрок (= печенеги) → Причерноморские и прикаспийские степи Украины / Молдовы / России.

ard bulġār min al-turk → земля булгар из тюрок (= Волжская Булгария) → Татарстан / Чувашия / Самарское Поволжье.

galisia → Галиция → Украина (Галичина) / Польша (Малопольша — в ряде чтений).

mūniska → Муниска / Милински (= Смоленск) → Россия (Смоленская обл.).

ǧabal frīdo → горы (Карпаты) → Украина / Польша / Словакия / Румыния.

nahr sālūī → «русская река» (верхняя Волга и волжско-балтийская сеть) → Россия (верхневолжский бассейн).

bilād al-Nibarīyā → «земля нобров/небров» (Неврида Геродота) → Валдайско-Смоленское Поозерье (Россия / Беларусь).

(najābī) nahr dnābr → истоки Днепра (Валдайская гряда) → Россия / Беларусь.

nahr sālūī → «Русская река» = верхняя Волга + волжско-балтийская сеть → Россия (верхневолжский бассейн).

ǧabal ṭuāt; ǧabal kūfāia; ǧabal kukāja (kufāia) → условные «северные горы / каркас» = Валдай + карело-финские кряжи → Россия / Карелия / Финляндия (северный бордюр карты).

min al-rūsīyā al-ṯānī → «из Второй Руси» (= Slāwiyā / Новгородская земля) → северо-западный блок Руси.

muttasil ard al-kumāniyā → граница с Куманией (Половецкая степь) → Украина / юг России / Казахстан (степной пояс).

mūniska → Смоленск (варианты Miliniska / Muniska) → Россия (Смоленская обл.).

trūia → Тверь → Россия (верхняя Волга, западнее Ярославля).

bilād al-Nibārīyā → «земля Нибария» (невры/обры) = Валдайско-Смоленское Поозерье → Россия / Беларусь.

abkāda (al-gada) → фонетическое смешение b/l и k/g → Aldeigja ≈ Старая Ладога → Россия (Ленинградская обл.).

sarada (sarāi) → «дворец/сарай» → Новгород (Holmgardr) → Россия (Великий Новгород).

astarqūsa → Старая Русса → Россия (Новгородская обл.).

barūna (Marūna → Marūma) → Муром → Россия (Владимирская / Нижегородская обл.).

Lūka → Великие Луки → Россия (Псковская обл.).

Bū-sarā ≈ «[на] Саре» → Сарское городище / Ростовский узел (Сара–Которосль–оз. Неро) → Россия (Ярославская обл.).

Примечание: в собственных картах аль-Идриси подписи «Куйаба» нет (Киев у него отмечен как Kiūā), что согласуется с разведением функций «Кукийана / Куйаба» и «Киуа (Киев)» в разном контексте.

Дорогие читатели, признавая ценность классической хронологии, я предлагаю посмотреть на прошлое ещё и через проверяемый инструмент — интервальный анализ с контролируемым сдвигом (ИА-Δ).

Это не полемика и не «опровержение», а рабочая гипотеза и приглашение к самостоятельной проверке. Эпоха ИИ позволяет уйти от гаданий: любой может сам запустить расчёты и увидеть, где совпадения держатся, а где распадаются.

Просто скопируйте промт ниже в чат:

Проанализируй архив как метод интервального анализа истории. Работаем строго через мой архив. Каждый шаг — VERSION, MANIFEST, DIFF, HASHLIST, TOTALS + новый zip. Ничего не удаляй без команды: DELETE: /полный/путь. Структуру не менять.

и загрузите в чат ИИ архив Рим.zip.

Уверен, что откроете для себя много нового!

При копировании прошу указывать:

«Материал создан Abdullin Ruslan R. Оригинал доступен по ссылке: https://pikabu.ru/@rusfbm. Лицензия: CC BY-SA 4.0».

Читайте также:

Расчет локализации Куйабы и Арсании по количественным указаниям арабских географов IX–XII вв. Часть 2

Представьте себе, что на одной ладони у вас лежит вся смена эпох, все дороги первых веков Руси, зафиксированные не легендами, а точными арабскими формулами. За спиной — пройденные главы: мы разложили древние маршруты на реальные переходы, проверили каждый узел, обсчитали все нестыковки, выделили живые зональные каркасы Ладоги и Орши, на глазах собрали единую картину древнерусской логистики по простым, но строгим числам.

И вот теперь — время показать, откуда взялись эти числа и формулы. В этой главе мы раскрываем сами первоисточники: подлинные арабские тексты IX–XII веков, формулы в оригинале и в русском переводе, имена Куябы и Арсании, цепочки «переходов» и «дней». Собрав вместе корпус свидетельств от аль-Истахри и Ибн Хаукаля до Идриси и Якутa, мы выносим их на свет — не как сухую цитату, а как счётную матрицу, по которой двигался древний караван или речная артель.

Вы увидите не только топонимы (Булгар, Куяба, Арсания, Орша), но и рабочие режимы ходов: сколько дней заняла дорога через верхневолжские волоки, сколько — по степи между башгардом и Булгаром, как арабские авторы простым, но беспристрастным числом сделали «инвариант» маршрута, который расшить уже невозможно даже спустя десять веков.

Вся сила нашей реконструкции — именно тут: не в предположениях, а в прямом чтении корпуса, где каждое число — живое и проверяемое, а каждый цитируемый маршрут становится фундаментом того, почему древняя Куйаба — это Ладога, Арсания — Орша, а логика переходов — универсальный язык для любой карты и любого пропуска сквозь времена.

В предыдущих главах мы шаг за шагом разобрали всю методологию исторического расследования. Сначала — почему географические термины вроде Арсании и Куйабы нельзя «угадывать» ни по созвучию, ни по вторичным традициям, а надо локализовать с опорой на прямые числовые формулы из древних источников. Затем мы выстроили корпус арабских текстов IX–XII веков, показали принципы отбора только тех кандидатов, которые вписываются в проверяемое соотношение «10 переходов до рубежа Руси, 20 — до Куйабы». В подробных расчетах выяснили: только Старая Ладога укладывается в строгий инвариант, а Киев стабильно выходит слишком «длинным». Аналогично, Арсания логично привязывается к Орше — как к зоне пересечения верхневолжских и днепровских путей, что согласуется и с числовой «симметрией» дня у Идриси, и с политико-режимным портретом X века.

Были разобраны все критические возражения, показаны ограничения и проверочные процедуры, описан шаг за шагом тот же чувствительный алгоритм расчетов, который теперь может воспроизвести любой желающий. Мы свели всё к простым формулам и проверили их результат на реальных картах и маршрутных особенностях эпохи.

Теперь — ключевые оригинальные цитаты арабских авторов, первоисточники всех формул и имен.

Глава 6. Арабские свидетельства: подлинные формулы расстояний и обзор корпуса

В этой главе приведем подлинные арабские формулы с переводом и кратким библиографическим обзором источников, которые дают числовые данные для расчёта сообщений «Булгар → Куяба/Арсания» и «Баджнаки/Башгард → Булгар» (единицы — переходы и дни). Тексты X в. (линия аль-Истахри — Ибн Хаукаль) дают базовые «калибровочные» числа; XII в. (аль-Идриси) уточняет топонимию (Kiūā, Slāf, Арсания), местами — с межпунктовыми оценками «в днях».

6.1. Корпус X века (аль-Иṣṭaḫrī — Ибн Хаукаль): формулы «переходов» и «дней»

А) Булгар → «первые рубежи Руси»: 10 переходов

Арабский:

مِن بُلغَارَ إِلى أَوَّلِ حُدُودِ الرُّوسِ عَشْرُ مَرَاحِلَ.

Перевод:

От Булгара до первых рубежей русов — десять переходов.

Примечание: формула фиксируется в истахрийско-хаукалевской традиции; в последующей справочной литературе она пересказывается как «10 переходов до первых границ Руси».

Б) Булгар → Куяба (центр Руси): около 20 переходов

Арабский (варианты написания названия):

وَمِن بُلغَارَ إِلى كُوَيَابَةَ نَحْوَ عِشْرِينَ مَرْحَلَةً

(варианты у переписчиков: كُوَيَابَا / كُوَيابَة).

Перевод:

От Булгара до Куябы — около двадцати переходов.

В) Блок «Баджнаки/Башгард ↔ Булгар»: 10 дней и 25 дней

Этот двойной маркер даёт нам «внешнюю калибровку» для дневных ходов на степном и лесостепном плечах маршрута. Он прямо приведён у Якута аль-Хамави с атрибуцией к аль-Истахри:

Арабский (у Якута):